谈及如火如荼的药品线上比价行动,业内人士这样评价:“一场医保部门、药企、药店各方利益的博弈。”

5月底,国家医保局下发《关于开展“上网店,查药价,比数据,抓治理”专项行动的函》,提到:以当日同城即时配送价格(“即送价”)为锚点,比对省级集采平台挂网价、集采中选价、定点零售药店药价。目前,深圳、西安、大连已相继开放了医保药品价格查询。

这一政策引发业内轩然大波。比价政策,被市场解读为要在全国范围内形成药价监测的“一盘棋”。然而,院内外市场药品价格形成机制完全不同,有政策、市场、成本等多方因素组成。绝大部分药品零售价不统一,即使规定“统一零售价”,往往也有打折和缺货涨价的情况。

这样的药价局面,怎么统一?

业内人士告诉健识局,函件下发1个月来,部分药企受到定价策略压力后,为了避免院内“主战场”利益受损,会选择提高线上平台价格,以达到“多端价格统一”。有长沙的药店老板接受《每日经济新闻》采访时表示,近期频繁收到上游厂家发来的下架药品的“警告”甚至直接断供。

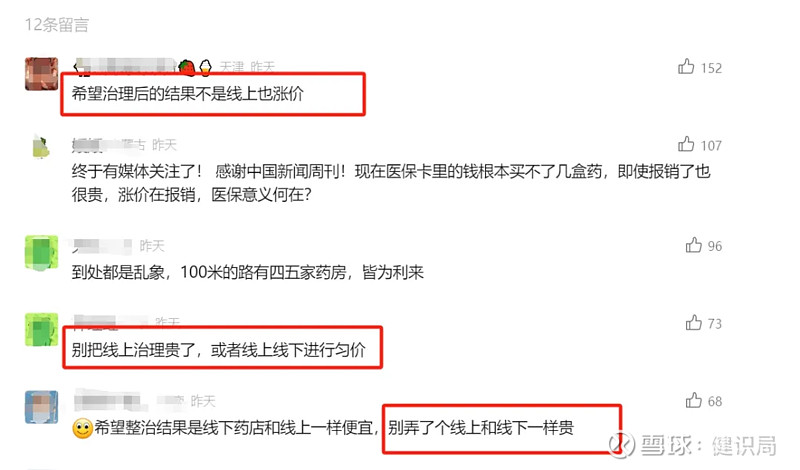

近期也有消费者发现,多个常备药品例如布地奈德比喷雾、蒲地蓝口服液、阿奇霉素等都有不同程度地涨价。很多人因此不解:

比价是为了让老百姓买到便宜的药品,为何却演变成了“变相涨价”?

纠正不合理药价并非“一刀切”

实际上,这次“比价行动”要解决的核心问题,是多年来零售药店和医疗机构之间的药品差价。

米内网数据显示,2023年,我国药品总销售额达18865亿元,其中公立医院终端占比61.3%,零售药店终端占比29.3%。放长时间维度看,随着处方外流和门诊统筹制度的推进,药企在零售端销售比重也在逐年持续扩大。

然而,两个渠道价格互不相通的现象已经持续了几十年,形成了独特的“双轨药价”。

究其原因,和公立医院执行的国家集采价格不同,零售价更多来自于市场自由竞争,药店享有监管范围内的自主定价权,考虑到物流成本、供需关系、原料成本及中间环节变动,可以有一定的调节空间。药赋能CEO邵清向健识局表示:尤其药品集采后,院端的价格压低,老百姓更愿意到医疗机构买药,这使得零售端竞争更激烈,需要密切关注市场动向调整定价策略。

尤其是,药企通常不愿意舍弃占据处方药60%以上市场份额的公立医院,因此,与其调低药店或医院药价,不如直接对电商平台涨价。这或许也可以解释上文提及的比价行动后药品“应激性涨价”的原因。

图源:中国新闻周刊微信文章评论区

可以说,目前的医药市场上,药品合理范围内的“价差”是正常的。但部分市场主体一味把价格从“低”往“高”调,显然是违背医保局政策初衷的。

有业内人士向健识局分析,多终端价格统一是医保改革近年重点工作,这次发函延续的是此前“四同药品”的治理,降费是最终目的,既能减轻患者负担,也能节省医保基金,“各省市都在积极铺开”。

在相关部门看来,过高药价和过低药价都是不可取的。

不少药店为了取得竞争优势,开启“低价战”模式,影响市场秩序,此前重庆一家连锁药店“鑫斛大药房”,直接公开进货价售价,比全国统一零售价低一半,曝光行业机密引发同行投诉,有药厂已暂停向其供货。6月13日,上海市公安局还召开新闻发布会,宣布查扣“超低价药”20多吨,彰显了国家治理“超低价药”“回流药”的决心。

基于此,值得注意的是,“药品比价治理”并不是简单粗暴地让药价向单一方向靠拢,而重在纠偏。换句话说,并非“一刀切”地把高价拉低,或者把低价拉高,而是有所侧重,最终形成合理的价格区间。对于合理范围内的价差,医保部门会给予一定回转的余地。

从另一角度而言,挂网比价系统在各地上线,本不应是零售端过度紧张的问题。

首先,院内医保药品,才是国家医保局和药企的重点关注对象,尤其是集采品种或销售量大的药品。这些品种大部分通过医院渠道销售,江苏等地区还开通了零售药店采购集采药的权限。另外,零售药房主要销售的是OTC药品,OTC绝大部分都不是集采药,价格自由度略大。

整体而言,国家医保局的重点是要形成更好的药品竞争秩序,更好地惠及老百姓。而“应激性”涨价或下架药品,都会影响到药品市场的正常秩序,乃至百姓的用药需求,已经有悖于医保部门制定政策的初衷。

药店运营方式亟待改革

“比价行动”实施中反应激烈的虽然是药企和药店,折射的却是整个行业当下面临的十字路口。

比价的根本出发点是为了防止医保基金的无端流失。函件中,国家医保局明确:治理不合理高价的重点是“涉及到医保基金支付的”。

今年5月底,国家医保局约谈一心堂,调查的正是这家大型连锁药店的虚假骗保问题。

多名业内人士表示,以前的药店吃的是“医保饭”,获得了20多年的长足发展。在医保基金监管趋严、行业竞争变化的当下,药店亟需改革,尽快脱离传统的靠医保和差价的盈利模式。眼下,零售药店需要的,是提升自身专业化的服务能力,提升门店药师的素质,提供健康监测方案等,做大增量,而不是消耗存量。

2021年来,“双通道”、门诊统筹开放、线上定点药店医保支付等一系列政策,其实已经给药店开辟新的盈利增长点。全国范围内,定点药店医保结算金额和比重正不断增长就是明证。医保部门对定点药店的监管是应有之义,并不为阻碍医药零售行业的蓬勃发展。

对此,中国医药卫生文化协会医联体医保支付研究中心研究员仲崇明认为,医保部门相关一系列信号的释放,已充分说明其以医保药品为主,逐步有序将药店药品价格管治做到位的决心。同时,医保资金也会对药店生意提供明确的、一如既往的大力支持。

健识局获悉,零售药店也正在积极拥抱线上渠道以创造增长。根据财报数据,2023年,老百姓大药房线上渠道销售总额约20亿元,同比增长38%;益丰、一心堂的O2O业务占据新零售收入七成以上,呈现出强劲的增长势头。

米内网预计,到2030年零售药店O20的规模占实体药店的份额将升至19.2%,如果线上医保全面开放,2030年零售药店O20的规模占实体药店的份额将升至32.1%。

高速发展中的院外市场,各方都在探索更高质量、更好的出路。这才是“比价行动”应有的答卷。

撰稿|杨曦霞

编辑|江芸 贾亭

运营 | 廿十三

插图|视觉中国

声明:健识局原创内容,未经许可请勿转载