作者:冯玮瑜

投资理财客最害怕的就是信息不对称,因为这样会造成巨大损失。信息不对称现象不仅普遍存在于股票、外汇等市场,在收藏市场更加普遍,稍有不慎就会高买或买错。要怎么避免因信息不对称造成的损失?听听著名收藏家冯玮瑜老师讲述她的收藏故事。

“江山一统”,悄悄入手顺治筒瓶

顺治是一位有所作为的皇帝,清代初期,自他亲政后开始逐渐鼎盛起来。清朝的各种规章制度,大部分沿袭了明朝制度,包括御窑瓷器的烧造。顺治也曾在景德镇烧造御用瓷器,但整个顺治时期,虽已恢复生产,却尚未完备。

顺治御瓷大多无款识,至今市场上带顺治款识的官瓷器,我还没见到过,在拍场上只见过两件款识为“顺治年制”的青花小盘和黄釉碗,真伪有争议,直至康熙十九年(1680年)后,清朝才正式开始在御窑瓷器上书写官款。

明末清初这段时间,景德镇窑火未绝,民窑还在生产,此时的瓷器也有其时代特色,例如筒瓶,在这段期间较为多见。

为什么筒瓶的造型在明末清初特别受欢迎呢?因为那时候,无论大明的崇祯皇帝,还是大清的顺治皇帝、康熙皇帝以至民间,都有强烈的国家统一的意愿,这种意愿都能在筒瓶上找到某种形式的精神寄托,因为“筒”者,“统”也,含有“江山一统”之意。

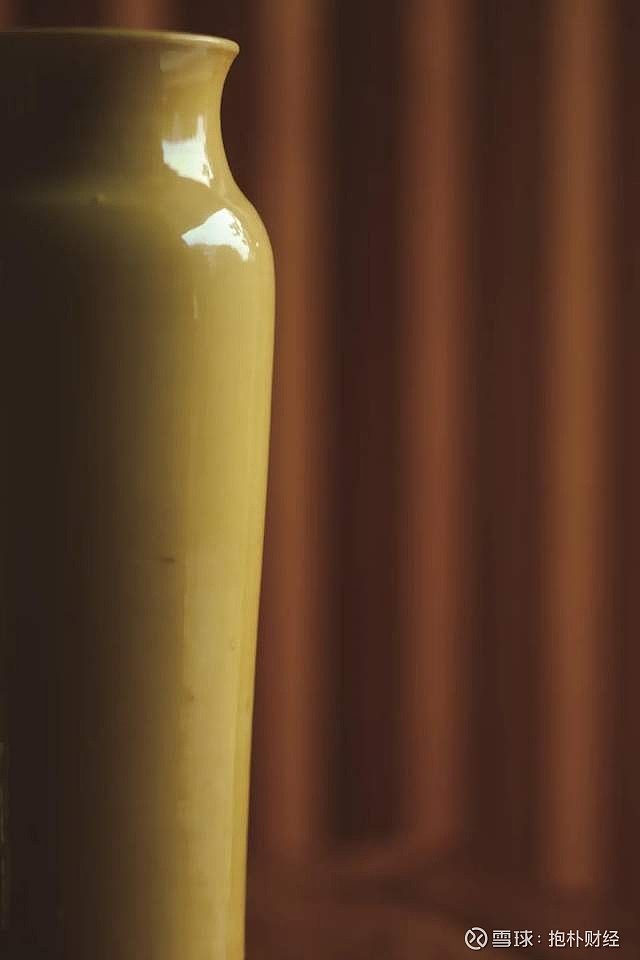

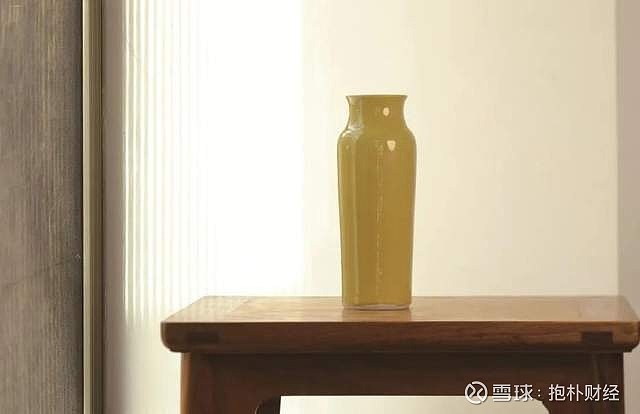

我藏有一件顺治黄釉筒瓶,是2012年10月29日在中国嘉德秋季拍卖会上竞得,嘉德图录注明是“顺治或康熙”。这件筒瓶通体一色黄釉,无款,预展时摆放在展柜第二层角落位置,很不起眼。而我当时已经悄悄地对黄釉瓷器进行系列购藏。这件筒瓶,我上手多次,确认到代无疑,心中暗喜:难得一见的顺治官窑瓷器啊!

▲冯玮瑜藏品:清顺治黄釉筒瓶

这件顺治筒瓶,嘉德没作重点宣传,也没有多少人意识到它的重要性和稀缺性。拍卖时由8万元起拍,以18.4万元人民币成交,终由我竞得。

筒瓶盛行于明末清初之际,以青花器居多。顺治的黄釉筒瓶,除了我手中这件,自2012年以后在国内外大大小小的市场上再也未出现过。仅此件而已。

“皇家气象——自得堂藏明清御窑黄釉器特展”开展后,这件筒瓶顿时成为展览焦点之一,时至今日,众多藏友对这件顺治筒瓶仍然念念不忘,常常对我提起这件筒瓶——毕竟是难得一见的顺治御窑器!

▲冯玮瑜藏品:清顺治黄釉筒瓶

断代困难,最终确认为传世孤品

明末清初这段时间的官窑瓷器大多无款识,不免带来断代困难。那么,怎么确认这件筒瓶是顺治的呢?

由于黄釉是皇家垄断的釉色,其他人不敢擅用,而崇祯朝又没生产过官窑器,所以明末清初生产的黄釉瓷器,首先排除了崇祯,只能是顺治或康熙十九年前烧造的。康熙十九年后,官窑瓷器就书写“大清康熙年制”款识。顺治与康熙前期的黄釉器,虽然断代困难,但还是各有特点的,可以辨别。

▲冯玮瑜藏品:清顺治黄釉筒瓶

2016年5月,由中国嘉德主办的我的个人藏品展“皇家气象——自得堂藏明清黄釉御窑器特展”在北京隆重开幕,嘉宾云集。中国嘉德国际拍卖有限公司董事总裁兼CEO胡妍妍, 故宫博物院器物部主任吕成龙、时任中国嘉德拍卖陶瓷部总经理刘越等参加开幕式。观看展品时,“佳趣雅集”理事梁晓新老师对着这件筒瓶脱口而出:“这件东西原是我的!原来是落在你这里!”

梁晓新老师是我非常敬佩的老师之一。他毕业于伦敦大学亚非学院和苏富比学院,曾任苏富比艺术学院中国区首席代表,理论基础扎实,眼光精,并且自己真金白银拿钱出来进行购藏。在收藏界,有钱的多,有才的少,有钱又有才的更少,有钱又有才还出手购藏的,凤毛麟角:梁老师就是这凤毛麟角之一。

后来每每与梁老师相聚,他时常会提起这只筒瓶,总是万分懊恼∶“当时没认真考虑顺治黄釉器的价值,就这么放手了,三次苏富比记录,多难得。”接着他还会满脸遗憾地说,“难得的顺治黄釉器啊,再没见过了,这件是传世孤品啊!”

▲冯玮瑜藏品:清顺治黄釉筒瓶

一件筒瓶,两段藏缘。一件藏品拉近了我们之间的距离,让我们又有了更多的话题。梁老师仔细看了展签上的来源说明,指出∶“你还漏了几个来源,这个筒瓶还有其他流传记录。这件顺治筒瓶再也没见过类似的了。它有可能是存世孤品,而今藏在你手里,真是找对人了,我也为它高兴。”梁老师果然当天下午就把资料发了过来∶

1974年10月 31日,香港苏富比拍卖第175号;1982年11 月9日,香港苏富比拍卖第 253号;2002 年5月7 日,香港苏富比拍卖第605号。

每一次苏富比的拍卖图录上,均明确注明其年代为∶清顺治。

原来早在我出生前,它就已在海外拍卖市场出现了。屈指一算,到现在也有40多年了,还不知道在这之前它流落海外多久。

▲冯玮瑜藏品:清顺治黄釉筒瓶

这件顺治筒瓶造型挺拔,平底,底边斜削,底部露胎。通体施黄釉,釉面鲜亮,色泽娇嫩,观之赏心悦目。

2017年10月,景德镇中国陶瓷博物馆举办“黄承天德——自得堂藏明清御窑黄釉瓷器珍品展”,其中御窑黄釉完整器展品由我提供,考古出土的修复件由景德镇市陶瓷考古研究所提供。因此,景德镇市陶瓷考古研究所所长江建新、深圳市博物馆副馆长郭学雷、景德镇市陶瓷大学曹建文教授。景德镇中国陶瓷博物馆副馆长何身德、景德镇市东方古陶烧研究会执行会长李峰等专家在2017年6月4 日联袂到广州,对我即将送展的御窑黄釉瓷器进行鉴定。

▲“黄承天德——自得堂藏明清御窑黄釉瓷器珍品展”上的顺治筒瓶。

众位专家老师对这件筒瓶非常感兴趣,从胎土、釉色、造型等方面进行鉴定,一致认为是难得一见的顺治御窑器。他们还拍了很多照片作为鉴定标准,江建新所长说:"真是非常难得! 这件筒瓶从胎土、釉色、工艺都是顺治时期的,而当时黄釉只会施用于皇家使用的御窑器,顺治御窑的完整器非常难得。”

玮瑜谈收藏理财

玩收藏遭遇信息不对称?

宁可错过,不可买错!

欧洲人在发现澳大利亚的黑天鹅之前,认为所有天鹅都是白色的,甚至用“黑天鹅”指代不可能存在的事物。纽约大学金融工程学教授塔勒布用“黑天鹅”一词指代难预测、影响大的事件。这类事件在意料之外,却又可以瞬间改变一切。

“黑天鹅事件”会对信息不对称的人造成严重损失。信息不对称现象不仅普遍存在于股票、外汇等市场,在收藏市场更加普遍,稍有不慎就会高买或买错。

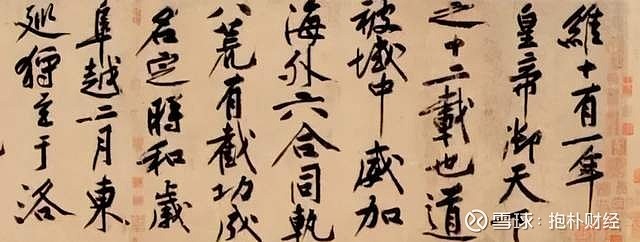

宋代文豪黄庭坚的书法作品《砥柱铭》,最初来自日本一场简陋的拍卖会,卖主并不知道它的价值,竟无底价送拍。当拍至上千万日元时,卖家已经开心得快要晕倒,但他不知道,随后这幅书法在国内创造了中国书法作品当时的最高价4亿人民币!如果知道的话这位日本卖家可能要痛心得昏倒。

▲黄庭坚的书法作品《砥柱铭》(网络图片)

艺术品都是非标品,容易产生信息不对称和认知差异,艺术品巨大的翻倍空间,并非来自价值增长,而是信息不对称及认知的差异。前面顺治黄釉筒瓶的入藏经过也是这样——从当时没认真考虑顺治黄釉器的价值,到后面发现原来是件传世孤品,上一任藏家对当时的放手感到万分懊恼。

对此,我的建议是:

一、尽可能多地收集藏品(或拍品)信息。获取信息并非易事,比如卖方释出藏品(或拍品)时,有兴趣的竞买人会收集各方信息,查证有关藏品(或拍品)的各种信息。细心的朋友会发现,人脉是获取有效信息的重要途径,圈内人的信息会对你的投资决定会带来莫大的帮助。

二、防止信息冲突。如果把相同信息摆在不同人面前,可能会得出不同的结论。一方面与人们自身的信息储备水平有关;另一方面也与人们研究问题的角度有关。美国社会心理学家L.费斯廷格(L.Festinger) 认为, 每个人都会努力使自己的内心世界平和协调,然而所有人都无法使自己达到协调的状态。我们掌握越多信息,越容易出现认知不协调现象,降低决策水平。当发现有信息冲突时,先把坏的方面列出来,看看风险有多大,自己是否能承受。再列出好的方面,考虑收益与风险的平衡点。

记住一个原则:宁可错过,不可买错。好东西是买不完的。留得青山在,不怕没柴烧。

三、对信息的判断能力。如果买卖双方直接交流,买家有机会多掌握一些卖家提供的信息。然而在拍卖场所,拍卖公司不会透露卖家信息;另一方面,由于占有信息不对称,卖家会选择性地提供有利信息。因此,对于卖家提供的信息,买方应仅作参考。

总之,在收藏市场上,信息不对称是普遍现象。我们没有必要因噎废食,而不敢投身其中。毕竟,收藏正在成为越来越多中产阶级配置家庭财富的一条新途径。

*本文选自冯玮瑜亲历收藏系列丛书《藏富密码》第8章《江山一统——一只清代顺治黄釉筒瓶入藏记》,有删减。