前几天,知乎涌现出了一个热搜。

“日媒发文反省为何日本国宝级科学家流向中国”,讲的是国际上被誉为“光催化之父”的藤岛昭率研究团队加盟上海理工大学,引起日本新一轮人才外流的恐慌。

在这个热搜后面,有一个热度不大,但君临也很想分享的一则消息。

荣耀在深圳坪山自建工厂,工人薪水比行业高出50%。

看似毫无关系的两则事件,但君临却看出了硝烟,一场关于“人”的争夺无声战役正在愈演愈烈。

人才无国别流动

问到选择深大的原因,藤岛昭回答了两个。

一个是北海道大学规定,教授65岁退休后若想要继续从事研究,学校不会再提供研究场所。

二是当时深圳大学发来邀请,深大的设备和研究环境非常棒。

在记者的采访中,他说了一句话:“这个(三维表面测量仪)是我来这里后买的,我在北海道大学的时候也想买,但是要800万日元左右,太贵了,没买成。”

800万日元,折算成人民币506660元。

总结起来就是,中国科研环境好,给得多;日本对自己的科研支持要少得多。

如果没有强烈的民族情怀和宗教信仰,在有强烈利益反差的情况下,对科研人员而言,国与国之间的区别真的没有那么大。

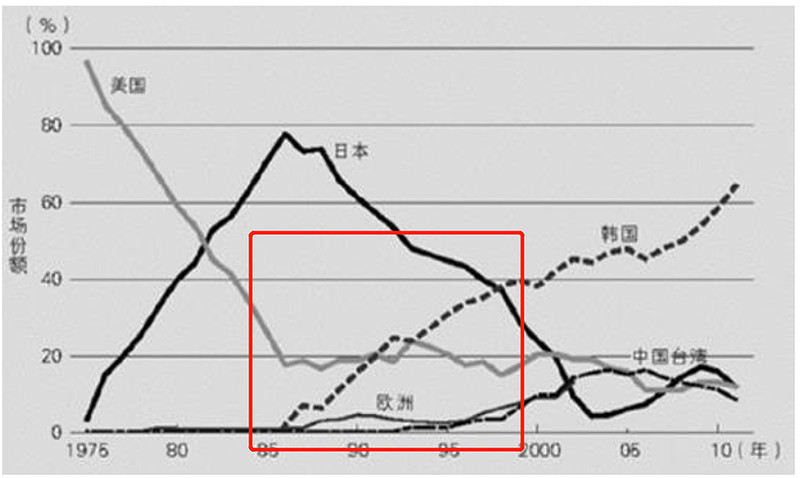

时间回到30年前,日本出现第一次半导体人才外流,只不过,对象是韩国。

事情可以从东芝说起,东芝曾经是日本制造业和半导体的缩影。

八十年代初因为存储器芯片繁荣起来的日本半导体,在多方因素的影响下,八十年代后期已经岌岌可危。

三星盯上了这一时期的日本企业。

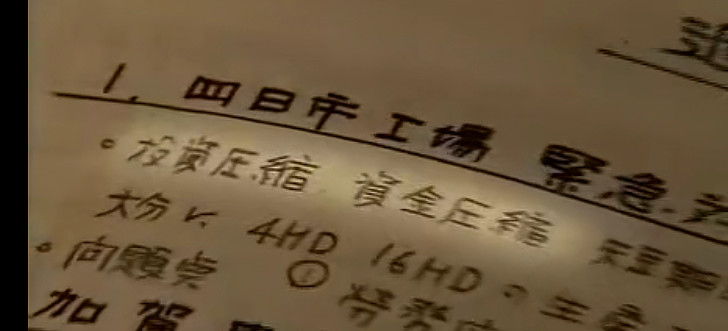

1986年,三星开始接触时任东芝半导体事业部部长的川西,通过东芝主管国际事务的专务,邀请川西去首尔一次。

川西没办法拒绝,于是在一个周末飞到了韩国。

他到了首尔就被惊讶到了,三星相关高层都来迎接他,从下飞机开始就是VVIP的贵宾接待,甚至还在三星的迎宾管里立了三星电子与东芝友好的纪念碑。

一番招待后,三星带川西参观了正在建设的半导体工厂。

羊落虎口了,参观完毕后,三星露出了真实的目的。

你东芝的人都参观我的半导体工厂了,你们东芝的工厂不表示一下,让我们三星的人也参观下你们的工厂吗?

于是,川西又“拒绝”不了,允许韩国参观东芝的大分工厂。

这个工厂里,有当时日本半导体的最新工艺和技术人员。

这一参观不得了,三星不仅挖走了管辖生产线的生产部长,还建设了一个和大分工厂构造非常相似的工厂。

这是三星对东芝最早期的挖人行动,这个时期,三星给到东芝的工程师们的东西还不是很多,但已经挖走了一批。

东芝慌了,韩国这么快就赶上我了!

不行!

于是更加严格查验员工们的护照,特别关注有旅韩史的成员,但除此以外没有别的举措。

但这只是大趋势的开始,九十年代初才是高潮。

背景是日本泡沫破裂,东芝的产品滞销。

于是东芝开始减少半导体的投资,并且对研发部门的人员进行了调配,也就是把他们从原来的研究岗位调到其他岗位。

1993年,参与调配的技术人员达到了200人。

很多研发人员都没办法接受,于是选择了辞职。

而辞职的一部分人,转眼就跳到了三星。

因为一边是饭碗不保,一边是高枕无忧。

三星给的待遇太好了。

报酬是在日本拿到的3倍左右;工资以外的福利也相当多,三星给的住宅是四室一厅,还配备了秘书、汽车和司机,甚至还有人照料日常饮食。

九十年代,三星从日本挖来的技术人员超过70人;并且,作为顾问聘用的人员中,有57个日本人。

在日本挖来的人被三星安排在音箱、半导体等各个部门,把日本企业积累的技术传授给了三星。

日本半导体衰落和人才被挖走,是互相影响的,因为衰落,工程师流失,离开后又加速了三星的进步和东芝的进一步低沉,如此反复。

纵使东芝的高管们为了振兴东芝的半导体事业提出了策略,指出投入所有与DRAM相关的技术人员,集中进行闪存的研发,挤出一千亿的资金来加强生产设备。

但这1千亿日元,都是给设备的,而不是兼顾提振人才待遇的。

回到三星,它不仅仅挖日本的人才,世界范围内的人才韩国都挖。

同一时期,在美国的半导体企业里也有很多韩国人,为了吸引这些人,三星在半导体企业云集的硅谷开设了北美研究院,用2-3倍的薪资招人。

李健熙也曾经先后50多次前往硅谷引进技术和人才。

但时来运转,人才没有国界。

2017年,韩国也开始发布报导:半导体产业链存在人力资源短缺的问题,原因是工程师外流。

而外流的对象,变成了中国。

三星也发出了和当初日本流失工程师到韩国、现在日本教授到中国一样的危机感。

2017年3月三星举行的股东大会上,三星电子副主席权五贤就承诺,要防止人才流失到中国。同时要求政府为半导体行业提供更多支持,以解决其人力问题。

而这一年,是中国的国家集成电路产业大基金成立的第二年,开始在半导体上不断地加大投入。

高薪聘请韩国、日本、中国台湾的半导体工程师,逐渐加强大陆半导体人才的待遇。

2019年,中国大陆的两家半导体公司,中国泉芯集成电路制造(济南)有限公司和武汉弘芯半导体制造有限公司,从台积电挖走超过100名资深工程师和经理。

他们给出了相当于台积电 2 至 2.5 倍的年薪和奖金。

钱真的很万能,中国的半导体人才越来越多,也就是从大基金投资开始,国内半导体制程更迭速度加快。

一次又一次的人才区域更迭,汇成了历史的更迭。

产业升级的信号

荣耀工人薪酬体系的调整,是一个重要的改变信号。

我们之前的目光,一直紧盯着“高端人才”,但忽略了普通人的力量。

但事实上,他们也是推动产业升级的重要一双手。

20年前,富士康门口经常排着上百人的队伍。

当时的富士康还是很多人特别想进的大厂,但富士康挑人,并不是那么好进。

要求又高又多,各种检查,按照程序一步一步来,不过关的就直接被淘汰掉。

20年后的今天,特别是在消费旺季之前,在地铁站的门口,在城中村的干道,这些代工企业们会带着牌子来招人,但往往站了一天拉不到几个人。

是时代变了,传统的制造业在国内进入了变局的关键时点。

我们来看看其他手机厂商的薪酬情况如何。

以苹果大厂富士康为例,来看看行业的平均薪酬状况如何。

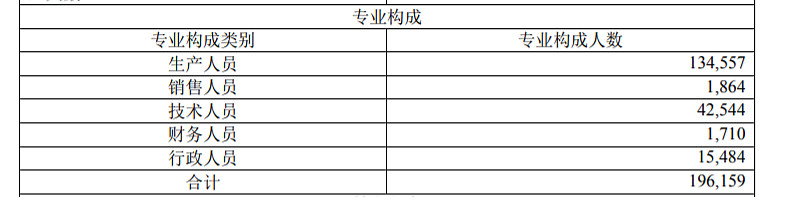

2020年,工业富联员工总数196159人,其中生产人员134557人。

如果按照一般的会计准则:销售人员的薪酬计入销售费用;财务人员、行政人员薪酬计入管理费用;技术人员薪酬计入管理或研发费用。

因此,计入直接生产成本的主要是生产人员。

2020年,公司直接人工成本为1518595.4万元,按照生产人员134557人来计算,技术人员年均成本是11.29万元/人,平均一个月9408元。

看着也不算差了对吧,但这个是从企业端来算的,算上了招聘费用、社保、饭堂、住宿等的总税前成本,跟生产端的员工到手的薪酬是完全不同的两个概念。

一般生产人员的薪酬,是由底薪,加班费,其他补贴构成。

并且,员工总数中没有计入因为旺季加班加点而招来的临时工、派遣工,这些是不算入公司的生产人员总数的,因此直接人工成本支出总数还要继续被平均。

所以生产人员的底薪,以及到手的薪酬,是要比前面平均的基础上降很多的。

虽然工业富联的薪酬状况不能代表制造业的平均情况,但由于其厂区分布广且多,可以对行业的大致情况做一个管中窥豹。

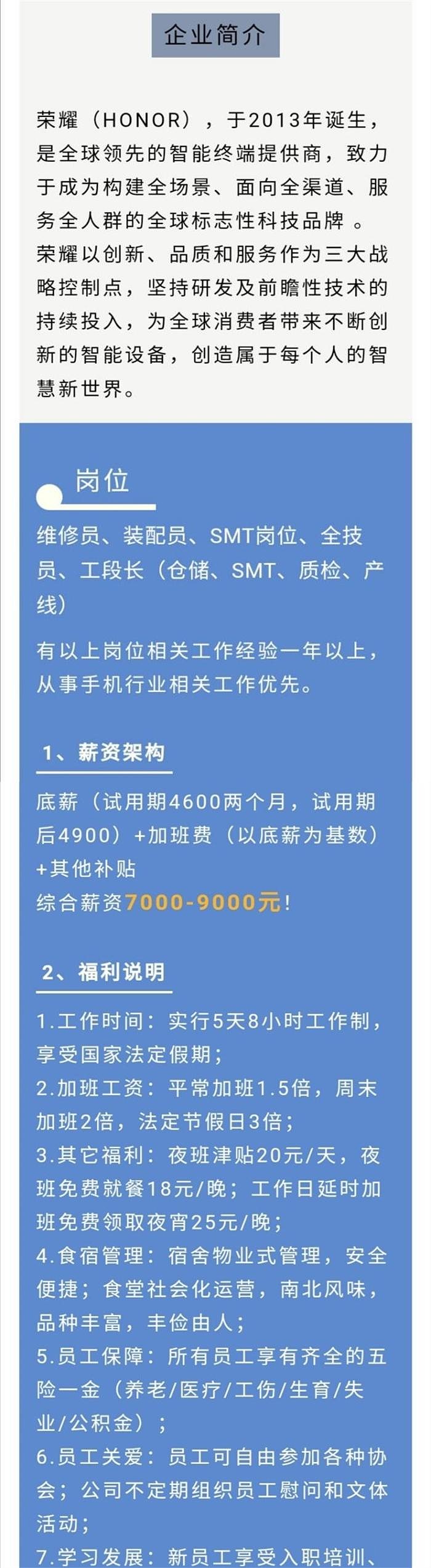

君临翻到一则荣耀的招聘内容,综合薪酬7000-9000元。

这个跟热搜中荣耀总裁赵明的原话“荣耀工人工资平均比行业高出40%-50%”,这与前面的推算基本是一致的。

这是一个值得关注的改变。

因为这不是针对办公室内的员工,不是针对芯片制造、学术领域的专家,而是照顾到工人层面,确实是一个产业的进步,是推动产业升级的一双无形之手。

为什么这么说呢?

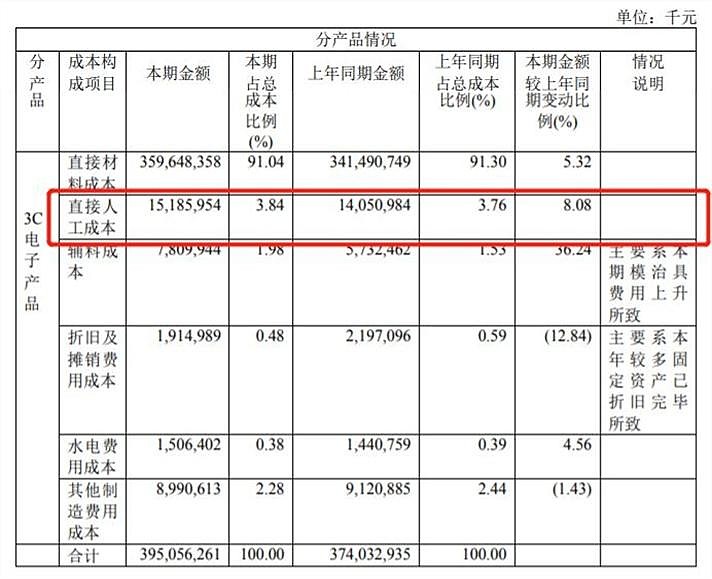

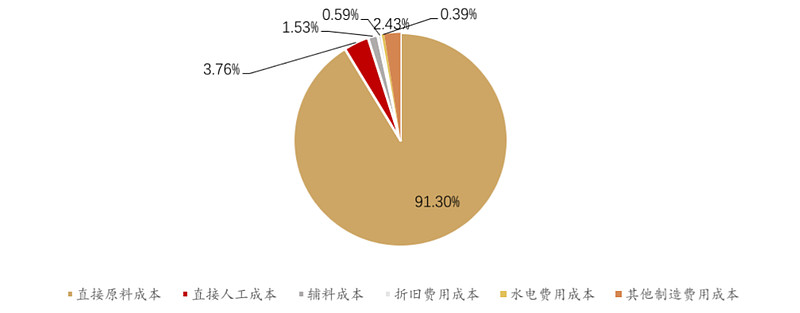

3C代工本身的毛利率并不高。

工业富联代工毛利率在8%左右,闻泰科技ODM业务毛利率在7%-12%之间。

所以,这绝对是一项辛苦活,利润都是一点点抠出来的,长期都秉承能省则省的原则,而人工成本又是成本当中最能够机动调节的部分。

代工厂的毛利率那么低,成本构成里直接人工成本是代工企业中的占比为3.76%,接下来是折旧和摊销。

所以,30年前代工链转移到中国,但随着人工价格的升高,又在缓慢转移至东南亚、印度等人工更低的地方。

荣耀是一个商业企业,当然也会小心谨慎算成本。

多给了员工钱,得从哪里来?

答案无非也是开源和节流。

开源是指坪山这个产业园主要生产荣耀自身的高端核心机型,如耀Magic 3、荣耀50等。

高端机型的毛利率更高,自建产能省下了与ODM厂商的巨大沟通成本,降低了产品上市前的风险。

这里就跟代工中低端机型的厂商拉开了第一道差距。

节流如何做到呢?

在产线上如贴片等通用型环节上主要使用自动化设备,产线75%的工序由自动化设备完成,节省了大量人力,更省钱的是,这些设备中,有超过四成的设备来自自主研发。

同时,也更好地利用了资源。

赵明指出,如果一年生产一千万台,一般情况下,各个工厂的报废率在1%左右甚至更高,损失将近4-5个亿。

以前给到设备的钱,现在给到基层了,基层稳定了,培训成本和管理成本就明显降下来了,出错的概率也小了,品质自然就上去了。

看似初期大投入,但实则修了一个水龙头,打开就能不断有水流出,将原本产线会存在的报废率用来做自动化的改造和提高工人的待遇,带来的反而是成本的降低和产品品质的提高。

高薪酬意味着门槛也高,需要的人少了,需要的人的素质要求就更高了,这不就是产业升级的思路吗?

总要先有个开始,有了荣耀的带动,才有其他的跟风。

制造业投入的钱多了,微观经济主体对利润和增长的追求继续提升,驱动了技术上的应用和突破,技术的突破改变了产业内部、产业之间、国与国之间生产要素的相对生产率。

从一味地跟着大洋彼岸的经验走,引进借鉴海外冰箱彩电的生产线,除了成本外毫无核心竞争力的时代,慢慢向拥有品牌溢价,更高的利润率,把握生产核心的时代转变。

终

产业升级有两种途径,可以自己不懈努力,也可以获取别人胜利的果实。

如果落在人才身上,前者是提高相关贡献者的待遇,用更高的标准去筛选人才;后者是去不同的产业、区域吸收人才。

产业升级面临的瓶颈依旧存在,蛋糕越来越难做大,但在战略投入期集结号依旧吹响,答案的追寻不在一时,而在接下来的十年。