2024-06-19 爱范儿

今天,英伟达市值超越微软和苹果,首次成为全球市值最高的上市公司。

这个刷屏新闻背后,英伟达可能比我们想象的更「平静」。

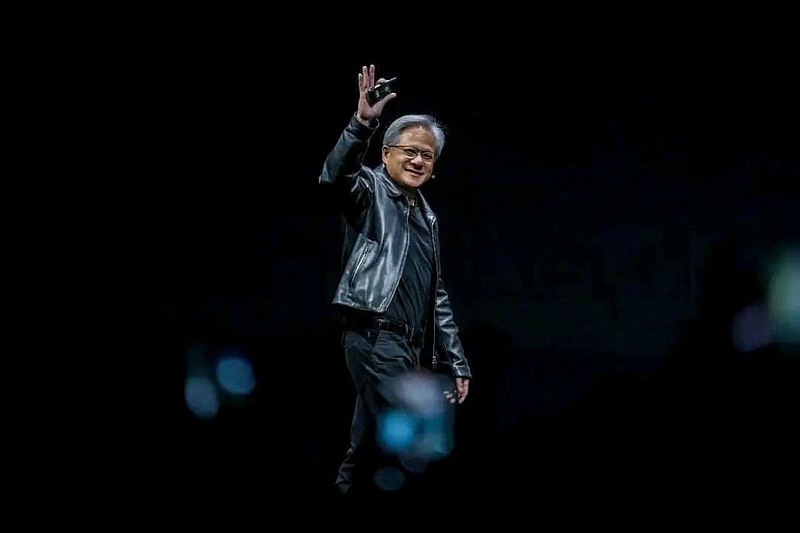

在英伟达,你不会看到志得意满。

如果从他们开会的基调来看,你没法判断出时局到底是好还是不好。

风险投资人 Jeff Herbst 说道。在 2021 年之前,他曾在英伟达工作 20 年,负责业务发展和收购。

这对于黄仁勋这位时刻「危机感拉满」的管理者而言再合理不过,毕竟他「一直觉得我们距离破产就只有 30 天。这一点从来没变。」

事实上,就在这股价「关键一跃」前一天,「The Information」的新报道揭露了英伟达 CEO 黄仁勋从去年年底开始就为公司的未来发展感到忧虑。

没办法,谁叫你最重要的客户也是你最大的竞争对手呢。

更重要的是,AI 的「存在主义危机」也萦绕于黄仁勋的心上。

真·大客户,都要被「硬控」

上个月,英伟达公布了 2025 财年第一财季财报,季度营收创下 260 亿美元的纪录,较去年同期增长 262%。

这些让人羡慕的数据背后,有一个问题经常被分析师揪着 —— 它的客户非常集中。

在提交到美国证券交易委员会的文件中,英伟达表示公司第一季度的总营收中有 13% 都是来自一个客户,占比第二高的客户也贡献了 11% 的营收。

瑞士联合银行分析师 Timothy Arcuri 推测,那个占了营收最大头的就是微软。

根据过往披露信息,Arcuri 认为微软贡献的营收占到英伟达 2024 财年总收入的 19%。

《彭博社》数据的推测结果也比较相近:微软贡献 15%,Meta 也有 13%,亚马逊和 Alphabet 则分别有 6%。

当然,没有科技巨头喜欢把自己的「命脉」交给另一家公司,微软、Google 等公司都早已开始做自研芯片。

有分析认为,虽然自研芯片能被视作「主动出击」,但在目前状况下,那更多是自我保护:

微软在这方面的支出从占总支出 10% 不到已经变成了占总支出 40% 了。这是不可持续的。

虽然自研芯片暂时未见实际威胁,但黄仁勋现在已经看到这些大客户的一个潜在瓶颈 —— 数据中心有限。

黄仁勋对员工说,他担心微软和亚马逊这类云服务供应商的数据中心扩张不够快,就算买了芯片也没空间或足够电力来使用。

在英伟达确认它的客户有足够数据中心容量来使用 GPU 之前,它是不会给出货的。

数据中心供应商 DataBank 的 CEO Raul Martynek 说道。

对于芯片的分配,黄仁勋向来都抓得很紧。他会亲自确保没有独一家公司获得过多的资源,并且避免把芯片卖给那些不需要马上就用的人。

那如果客户真的要资源,真的迫切需要呢?

黄仁勋总能找到方法「安全」地提供。

近两年来,一家小型云服务公司 CoreWeave 和黄仁勋一直保持非常密切的关系。CoreWeave 去年分到了一大批英伟达的 GPU,营收一下子从 2022 年的 2500 万美元飙升至 4.4 亿美元。

微软真的很需要算力?可以,租 CoreWeave 的就好。

互为客户,互相抢客

有趣的是,英伟达在芯片供应这方面是「乙方」(非常强势的乙方),但它在另一个方面又是科技巨头们的「甲方」 —— 英伟达租用它们的云服务,强势程度再上一层的「甲方」。

为了逐步减少对芯片销售业务的依赖,英伟达已经开始布局软件服务,甚至还开始自己做云服务 DGX Cloud。而 DGX Cloud 用的又是别家的云服务。

简单来说,就是英伟达买了亚马逊等云服务公司的服务,然后通过 DGX Cloud 以更贵的方式卖给 AI 公司,承诺后者更好的计算表现,直接抢了自己客户的客户。

最开始,AWS 是坚决反对的,但随着其他更小型云服务公司都接受条款后,AWS 也不得不接受了。而且,估计 AWS 也不愿得罪英伟达,万一影响新芯片出货分配呢?

当然,像黄仁勋这样的长期主义并不会满足于这种「半吊子」的产品。

去年秋季,英伟达就已经开始考虑自己搞数据中心来发展 DGX Cloud,完全绕开其他云服务商。

虽然现在暂不确定英伟达是否已经决定要这样做,但明确的是它的销售人员有在很努力地为以后挖客户努力:

在销售芯片给现有客户时,都会非常详细地去了解这些芯片将用于向什么公司提供服务;把云服务租给其他公司的条款协商又是怎样的。

今年,黄仁勋还描述过以后想做「英伟达 AI Enterprise」,一种类似「人工智能操作系统」的服务,公司可以直接用它来训练和运行 AI:

我的目标是,世界上所有的公司……都会在英伟达 AI Enterprise 上运行。

此外,英伟达还有另一层「创收」技能 —— 卖配件。

正因为英伟达自己掌握了芯片分配的话语权,黄仁勋甚至开始干预客户的数据中心要怎样安置他的 GPU了。

他会建议客户用定制的服务器机架来组装 GPU,说是能提升性能。然而,这些定制的机架和云服务商自己的架子会有不同,如果用了它,未来这些公司想更换成其他芯片时就会很麻烦。

这一边能带来机架的额外收入,另一边还能把客户更牢地锁在自己生态中。

在这之前,微软的高管对于之前被迫要买英伟达的网线来连接服务器这事已经有点烦了,但想着多买点配件公司就能在芯片分配上被优先,于是就买了。

但这次如果用了英伟达的机架,那微软如果想用多种芯片就真的很不方便。

最后,这事吵到微软 CTO Kevin Scott 和 CEO Satya Nadella 那,好不容易才让英伟达退让,答应微软他们可以用自己为 GB200 芯片定制的架子,不必买英伟达的。

据英伟达员工透露,Google 和 AWS 也将为 GB200 定制架子。

虽然巨头们能撑住,但体量更小的客户就没办法了。

知情人士表示,微软之前用来买网线的钱,在 2023 年早期,占到了微软支付费用里将近 1/3。

可见「配件」的收入也不容忽视。

投资人 Umesh Padval 评论道:

他卖的不只是芯片 —— 他是给现代数据中心卖 GPU,软件和系统。

人们会觉得英伟达是一家芯片公司,但它其实不仅如此。

AI 的「存在危机」

也是英伟达的「存在危机」

在这轮 AI 浪潮中,黄仁勋应该其中一位最积极的 AI 布道者。

即便如此,他依旧直视 AI 的「存在主义危机」 —— 即便科技公司愿意大量投入资金购买芯片,用来做模型的训练和研究实验,它的收益仍存在不确定性。

今年 4 月,Mark Zuckerberg 承认,公司对 AI 的投入超过预期,回报也有不明确之处时,Meta 的股价一下就暴跌了 15%。

如果哪天投资者向这些公司施压,那科技巨头们减少在 AI 芯片上的购买,也不出奇。

面对这样的情况,黄仁勋早已开始主动出击,广泛投资创业公司,寻找下一个「OpenAI」。

有报道称,英伟达去年投资的创业公司超过 30 家,而且每一家的投资都必须是由黄仁勋亲自签字通过的。

那些被黄仁勋看好的公司,不仅能得到芯片分配,甚至还能获得黄仁勋的亲自指导「特权」,动手「耕耘另一个数十亿级别的垂直市场」。

互联网的发展历史不算长,但已藏有太多警示。

当互联网泡沫在 2000 年破裂后,凭硬件优势乘着互联网高速列车成为巨头的 Cisco 和 Sun Microsystems 坠落神坛。

这驱动着黄仁勋去寻找硬件以外的优势,去开拓全新的市场。

「别被‘Sun 化’了」,他试图去提醒人们。

一位英伟达员工表示,他曾听到黄仁勋这样说。

当人们为英伟达市值登顶欢呼时,黄仁勋看到的是顶峰旁的深渊。