文/白发布衣的藏地读行

安史之乱的爆发,从表面上看上是胡人节度使,按耐不住心中升腾的欲望,兴兵取而代之。

那么是唐朝重用胡将导致了安史之乱的爆发吗?

似乎不是!胡将领兵是唐朝长期的传统,阿史那·社尔(突厥人)、契苾何力(铁勒族契苾部人)、黑齿常之(百济人)、夫蒙灵察(羌人)、高仙芝(高句丽人)、哥舒翰(突厥人),哪个不是忠心耿耿,为大唐东挡西杀?更何况,平定安史之乱功勋最彰的李光弼也是胡将(契丹人)。这些著名胡将中,有多人都曾担任节度使一职,而他们为何一直循规蹈矩,从未动过兴兵作乱的念头?

由此可见,唐朝以胡将领兵并不是安史之乱主要原因。

那是节度使的设置,导致了安史之乱吗?

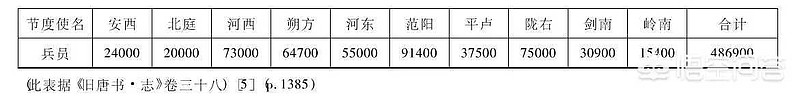

似乎也不是!唐朝可不是只有安禄山坐拥的三个藩镇,唐天宝元年,唐朝就已经设置了安西、北庭、河西、朔方、河东、范阳、平庐、陇右、剑南9个节度使和一个岭南五府经略使,时称“天宝十节度”。

要说拥兵自立,安西、北庭节度使治下民风彪悍、辖地战略纵深极大远比范阳便利,河西、朔方、剑南携地利之便,或控扼咽喉要道,或山隔水阻不弱于范阳。但这些节度使,不论是胡汉都对唐朝忠心耿耿,从未有拥兵自重,窥视天下之意。

因此节度使的设置,只是安禄山有能力发动叛乱的原因,并不是造成安史之乱的直接原因。

那究竟是什么原因造成了安史之乱的爆发,让唐朝在短短七年的时间里,损失了数以千万计的人口,彻底逆转了唐王朝的走向呢?

我们还得从唐朝内部制度说起。

从618年,李渊在长安称帝唐朝建立,到755年安史之乱爆发之间的137年时间里,唐朝军、政制度发生了两个显著的变化。

1、中央军队空心化;

2、朝野君臣割裂化;

我们先说“中央军队空心化”出现的原因。

唐初,均田制、府兵制和租庸调是管理国家的基本国策。其中,府兵制作为中央控军最重要的保障制度,形成了典型的“强干弱枝”军事态势。

府兵制是种兵农合一的征兵制度,府兵们平时耕田劳作,农闲由折冲府负责军事训练,战时则应征奔赴边疆。

太宗时期,将天下农户按贫富分为九等,六等以上的农户,每三丁选一丁为府兵,免其租庸调,但兵器、粮食衣装等均须自备,二十岁开始服役,六十岁免役。

也就是说,府兵是富农的游戏,您家要是穷的没有隔夜粮,想当府兵还没机会,因为打仗时武器、口粮得您自己准备,政府只管发放盔甲防具。

初唐的府兵地位颇高,每三年一次的轮换戍边后,根据战功大小,可以获受勋官和勋田,这让很多不爱读书,无法从科举取士的富户子弟趋之若鹜,纷纷以戍边护国作为进身之阶。

因此,立国之初的唐军保持了旺盛的战斗力。《新唐书·兵志》中颇有些自诩的写道:“秦汉以来,唐马最盛,天子又锐志武事,遂弱西北蕃。”

高宗之前,国家核心区域的折冲府占据数量上的绝对优势,关内、河东、河南三地的折冲府占全国总量的79.9%。

国家掌控绝对军力是初唐大量胡将领兵征伐,从未出现尾大不掉的根本原因。同时,战时成军,平时兵散于(折冲)府的府兵制,还有效的避免了将领拥兵专擅的可能性。因为,军队和将领间没有明确的隶属关系,很难形成固定的利益关系。

虽然府兵制有千般好处,但有两点却是其推行的基础——土地和时间。

府兵制的基础是均田制,作为土地分配制度,唐初经过隋末动乱,有大量无主的土地可以分给农户,而这些人也成了府兵制征兵的基础。

但从高宗起,唐朝的土地兼并空前剧烈,失地农户再也无力负担“自备甲杖衣粮”的重负,府兵制的基础渐渐崩坏。

另外,随着唐朝疆域的不断扩大,周边剩下的都是难啃的硬骨头(比如吐蕃),三年一期的轮换再也难以保证,甚至出现了“壮龄应募,华首未归”的情形。

长期驻守边疆,让府兵们难以顾及家里的田地,战争的残酷也让府兵遭受沉重的打击,“归乡者十之二三”。

府兵再也不是农户们眼里的香饽饽,千方百计的逃役成了常态,贫苦农户甚至出现了自残手足的情况。

玄宗继位初,负责训练府兵的折冲府已呈现“无人就蕃”的窘境,府兵制名存实亡。

开元十一年(723),唐玄宗采纳了宰相张说的建议,开始以募兵方式遴选宿卫边疆的士卒,家属可以随军,官府发放田地屋宅和粮资。

从此,这些被称为“长从宿卫”、“长征健儿”的士卒,开始向职业军人转变,而唐朝的兵役制度也从“府兵制”转向了“募兵制”。

从“府兵制”向“募兵制”的转变是唐朝的无奈之举,毕竟中原地区的农田无论如何也无法和人口的增长匹配,土地兼并日趋激烈是任何王朝都无法解决的癌症。

虽然募兵们需要国家供养,增加了国家财政的压力,但有一点好处是府兵制难以企及的,这就是时间成本。

府兵制时期,中央军队分散在634个折冲府中,军队组织调动开赴战场需要很长时间,而募兵制推行后,边境地区驻军增加,国家对战争的应急速度大大加快。

除了举家驻扎边境的募兵外,为了保持军队的战斗力,另一种更加危险的举动在边疆地区盛行,这就是“城傍制度”。

说到“城傍制”可能很多人都没听说过,其实简单点说就是,归附唐朝的少数民族游牧部落被边将安置在城市周围,故称“城傍”。

相比于府兵制是种兵农合一的征兵制度,城傍是种兵牧合一的军事制度,唐庭对归附的游牧民族(“内徙蕃族”),“轻税之,战时发其自备鞍马从行”。

作为唐朝庇护安置的回报,这些弓马娴熟的少数民族,便成了唐朝征战四方的御用打手,迅速提升唐军的战斗力。

凭借募兵戍边和“城傍”牧骑的战斗力提升,天宝年间唐朝迅速扭转了对吐蕃作战的劣势,高仙芝、封常清、哥舒翰都曾多次痛击吐蕃军队,硬拔石堡城之战,便是这种战争态势易转的典型战例。

关于“城傍”制度,长期被研究唐朝军事史的学者忽视,但从曾写下“早知潮有信,嫁与弄潮儿”的中唐诗人李益诗作《城傍少年》来分析,“城傍”游骑的归附贯穿几乎贯穿整个唐朝,对唐朝的中晚期的历史、军事均有巨大影响。安史叛军中,大量的少数民族城傍骑兵也是其最有战斗力的组成部分。

《城傍少年》——李益(746-829)

生长边城傍,出身事弓马。少年有胆气,独猎阴山下。偶与匈奴逢,曾擒射雕者。名悬壮士籍,请君少相假。

虽然募兵制和“城傍制”成了提升唐军战斗力的强心针,但其弊端也在逐渐显现。

首先高宗之后,边防形势由攻转守,边境地区重兵云集。而中原地区均田制、府兵制崩坏,再加上朝廷刻意粉饰太平,导致不修武备、军制废弛。

到玄宗时,随着边关节度使制度的推行,唐军布置由“强干弱枝”逆转为“弱干强枝”。

云集于边境的驻军多达五十万,为了保证军队的供应,每年朝廷需筹粮百九十万石、钱数千二百一十万、衣千二十万段(《旧唐书》),而开元前,每年边用不过二百万,可谓国家精力尽汇于此。

除此之外,久居边疆的士卒和边将形成了稳定的隶属关系,进而形成相对固定的利益纽带,边军的性质逐渐从国家军队向私人军队转变。

唐朝的军制在一百多年的时间里,随着均田制的崩溃,逐渐从府兵转向募兵,从兵农合一转向了职业军人,从国家军人转向了私人武装,到唐玄宗时期,国家军队布置的中央空心化已成定局。

但是不是唐庭君臣对此便没有控制措施了呢?答案当然是否定的!

因为,军队供应的财权和人事任免权一直掌握在中央手中,没钱养兵、没权任用亲信,谁跟您混呀?

如果这两点一直能牢牢控制在中央手里,坐镇边疆的节度使想要作乱,也得好好琢磨琢磨。

但很快制衡边将的最后两项依仗也被破坏,这种破坏是从李林甫打破“出将入相”制度开始的。

唐朝初期,领兵的将领由中央指定,战事结束后将领回朝,兵卒各归其家,由折冲府管理。而坐镇边疆的将领,功勋卓著、深敷人望的会被朝廷选入朝中为相。

这种“出将入相”的惯例不但让边将有了位极人臣之路,也让中央能够详细了解边关的情况,作出相应的对策。

另外一点,有机会入相的都是边将中的老江湖,各个深谙掌控之术,在边军中叶大根深,接任边将自然不敢恣意妄为。等继任者亲信安置的差不多了,也该差不多该入朝为相了。如此罔替,也算朝廷掺沙子政策的一部分。

我们之前提到,建议玄宗以募兵方式补充军队新鲜血液的宰相张说,便是出将入相的典型案例,与情况显示的还有郭元振、张嘉贞、王晙等十数人之多。正是张说谙熟内外军事的情况,才有能力提出国家军队更替的解决之道。

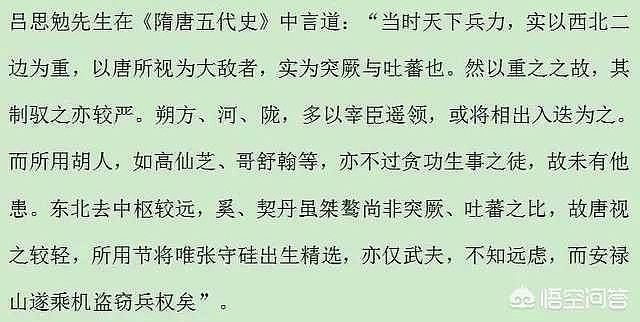

但李林甫把持朝政的十九年里,嫉贤妒能,大肆任用胡将。他向玄宗进言道:“文臣为将,怯于战阵,不如用寒族、蕃人。蕃人骁勇善战,而寒族在朝中没有党援”,玄宗以为然。

不过,李林甫推荐任用胡将并不完全出于公心,虽然胡将领兵确实很能打,但同时,文化水平不高的胡将显然也没有能力入朝为相,这就变相巩固了自己的相权。

我们还用石堡城之战为例,来说明胡汉将领的区别。

石堡城作为河西九曲之地的重要战略节点,历来都是唐蕃两国竞相角逐之地。

公元741年(开元二十九年)12月,吐蕃发兵四十万围攻达化县(青海贵德县东),并攻下石堡城。唐军随即展开反击,陇右节度使皇甫惟明分别于公元742年、743年、745年三次试图夺取石堡城,都因为吐蕃防守严密,援助迅速而失败。

公元747年,玄宗携青海唐军连胜之势,派继任陇右节度使王忠嗣领兵夺取石堡城。

王忠嗣旋即上书唐庭表示:“石堡城地势险要,吐蕃严防死守,救援迅捷。以疲惫之师仰攻坚城,非损失数万众不可得,不如休兵秣马,观察形势之变再谋取之,此为上策”。玄宗闻言颇为不悦。

但王忠嗣却对李光弼(河西兵马使)说道:“国家安定之时,为将者以抚恤军队为宜。我不想以国力,来捞取功名。”

天宝六年(747年),唐将董延光献计请求攻占石堡城,唐玄宗下诏命王忠嗣分兵接应。王忠嗣依旧出工不出力,导致董延光兵败。玄宗震怒,贬王忠嗣为汉阳太守,命王忠嗣部将哥舒翰领陇右节度使。

哥舒翰接任陇右节度使后,率兵六万攻击石堡城,唐蕃两国随即围绕石堡城区域展开连番血战。果不出王忠嗣所料,唐军在付出万余人死伤的代价后,才拼死重夺了石堡城。

有此可见,以文人为主的汉将,会不自觉的考虑军政相辅的问题,更愿意计算耗费比,而胡将领兵则很少有类似顾及。对于一个好大喜功的帝王来说,刀锋锐利的胡将显然是更好的选择。

因此,以安思顺、高仙芝、哥舒翰、李光弼、仆固怀恩为代表的胡将在边军中崛起是有原因的,并不简单是李林甫弄权的结果。

但不管怎样,出将入相制度的破坏,割裂了中央与边疆的互动体系,让边将更容易扶持自己的势力,也为藩镇割据埋下了伏笔。

随后,为了解决边境军队巨量的消耗,唐庭不得已开始在边疆地区推行屯田制度。

一开始军田还是由朝廷派人管理,大唐名相娄师德西部戍边时,就曾管理“营田事宜”,隶属于中央户部。但随着边将权威日重,军田的管理权逐渐向边将倾斜。

而后,军中赏赐、物资采购等事宜,也逐渐由边将控制,边境军镇的财政权渐渐易手。以至于开元时期,节度使甚至获得了地方盐税的管理权,这几乎意味着唐庭将国家最重要的财政来源拱手相让。

公元727年(开元十五年),朔方节度使开始兼任关内盐池使,据《新唐书 · 食货志》载,朔方节度使管内的盐州、灵州、会州、安北都护府共有十三池。这些盐池所产之盐,除一部分上贡朝廷外,一部分用来满足当地驻军的需求。

公元742年(天宝元年),裴宽为范阳节度使,经略河北支度、营田、河北海运使。三年后,裴宽升任户部尚书,接任范阳节度使的便是安禄山。

此时的节度使手中,有钱、有粮、有兵,基本具备了造反的全部物质基础,但还有一点不够充分,就是尚没有辖区行政管辖权和人事任免权。

唐朝在划制各道时,设置了巡防使、采访处置使的职位,负责检查本道刑狱和监察地方州县官吏,处置使则有便宜从事的大权。

这种一道内节度使治军、采访使治政的方式,在一定程度上,限制了节度使的权力边界。

但天宝中期,唐玄宗给已经开始冒烟的节度使制度,加上了最后一把干柴,他下令将“节度使与采访使分置”的体制,改为由节度使“一人兼领之”,“州刺使尽为”节度使“所属”。

也就是说,节度使在其辖区内,执掌着行政、财政、军事等方面的全部权利,道内大小官员均受节度使节制。

至此,节度使集军、民、财三政于一身,赐双旌双节,得以军事专杀,行则建节,府树六纛(大旗),威仪盛极。又常一人兼统两至三镇,多者达四镇,威权之重,远超过魏晋时期的持节都督,时称节镇。

事情发展到这个阶段,就剩下玩火自焚了,就看哪个愣头青站出来振臂一呼了。

那为什么是安禄山不是别人呢?!是因为安禄山的范阳、平卢、河东三镇很重要,或者唐玄宗特别喜欢他,使他重兵在握,有机会兴兵作乱吗?

和很多人的头脑中的概念相左,安禄山能够逐渐做大,手握重兵并不是因为他很重要,恰恰是因为他不够重要,唐庭认为他没有威胁。

吕思勉先生的观点,在“天宝十节度”的兵力数量上也可以得到印证。控制西北的安西、北庭、陇右、朔方、河西五大节度使坐拥精兵二十五万余人,占全部全军总量的52.7%。如果再算上西南方向控制南诏、吐蕃的剑南节度使,整个西北军队数量占比超过六成。

而安禄山控制的范阳、平卢两镇军队定额14.6万人,占比不过26%(安禄山只能控制河东的一部分军队)。这也和他起兵15万人,诈称20万的人数相符合。

由此可见,唐庭认为的心腹大患是西北的吐蕃和突厥,而不是东北方向的奚和契丹。与此相吻合的是公元713年—755年间,唐庭对吐蕃用兵26次,对突厥12次,对南诏6次,而对契丹和奚则只有9次和2次。西部军事行动占比高达80%,可见吐蕃、突厥对唐庭的巨大压力。

谁对关中的威胁大,上图可以一目了然了吧!

因此,为避免两线作战,唐朝对东方的少数民族政权更多采取的是羁縻怀柔的政策。

终唐一代,共有18位公主下嫁外族首领,唐玄宗时期便占到了一半(开元时期6位,天宝时期3位),其中下嫁奚和契丹就达到了7位。这7位公主中,唐玄宗的外甥女多达4人,其血缘亲密度远高于文成公主。

所以,安禄山在唐庭心中的军政地位并没有那么重要,至少没有很多人心中认为的那么重要。

从某种程度上来说,唐玄宗对安禄山的信赖,可以看做是对东北战略方向羁縻政策的延续,而他的军队更多的是用以平衡西北诸镇节度使的一颗棋子。

对于这种做法的危险性,唐玄宗并不是不知道,只不过他认为控制的住。他曾直言不讳的对臣下说道:“卿之蕃法多无义于君长,自昔如此,朕亦知之。”(《资治通鉴》)

不成想,严防死守的西北诸镇相安无事,作为棋子的安禄山反了。这才是唐玄宗在安史之乱爆发后,几近癫狂的根本原因,自以为天纵英明的他,被一个胡人胖纸耍了。

最后,我们来说安史之乱爆发的原因。

安史之乱是自唐朝建立后,一百多年矛盾积累的总爆发,其中既有民族矛盾,也有社会矛盾,还有地域矛盾。之所以会有大量募兵、城傍游骑跟随安禄山反叛,未尝不是寄希望于对河东、河南、河东等道的财富和土地重新分配,以获取利益。

所以,只要均田制、府兵制崩坏导致的中央军队空心化出现,手握重兵的边将掌控人权、财权、军权,安史之乱就一定会爆发,唯一区别只是早晚而已。

如果唐玄宗死得早没赶上,那肃宗、代宗、德宗时期也一样会爆发,或者换句话说,假如没有安禄山这个人,也一样会有张禄山、李禄山、王禄山蹦出来反叛,这就是历史的逻辑性。

那么谁应该为安史之乱负责呢?

唐玄宗?李林甫?杨国忠?杨贵妃?还是安禄山?

都是,也都不是!土地兼并愈发炽烈是大势所趋,上述这些历史人物,不过裹挟在天下大势的洪流中,他们能做的不过是加快或延缓事件的进程,指望他们避免矛盾的总爆发是不现实的。

这不是英明或昏弊的问题,而是没有人能够脱离自己的历史属性独立存在。

说的直白点就是“屁股坐在哪条板凳上,就要为那条板凳负责”。所以,制度永远比一个英明的领袖更重要,重要一万倍!