文:今时品牌实验室 昱瑾

望子成龙,是中国父母对子女的美好期许,在东方文化中,龙,被赋予了特定的价值属性和偏好。

“申购了7天,终于赶在新年前中了。”近日小红书一位网友分享了自己申购“龙茅”的经历,她表示,今年是她公公的本命年,她决定就送公公一瓶甲辰龙年贵州茅台酒。

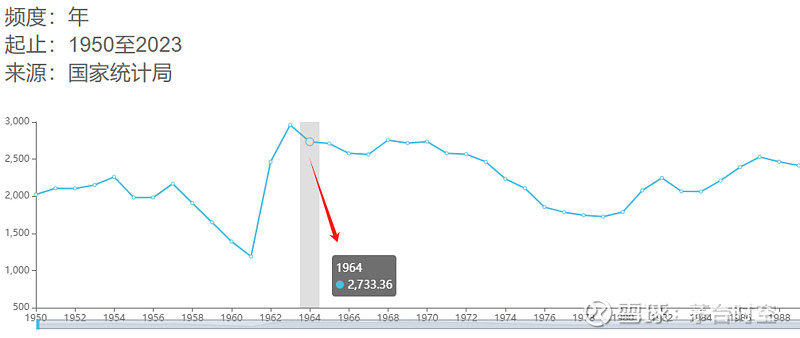

根据国家统计局公布的1950~2023年常住人口出生人数统计图,在生肖为龙的年份里,人口出生总数均接近或高于平均值,这也意味着“龙茅”有着极大的市场空间,因为这是送给属龙人群的本命年礼物。

对于目前 “龙茅”市场终端价格波动,多数消费者保持理性对待,认为过高炒作价格无意义,也不会跟风。

▋ 属相为龙的庞大消费人群

生肖是与人们相伴一生的文化烙印。在北京酒类流通行业协会秘书长程万松看来,生肖酒的消费边界,首先就是消费者会根据自身的属相购买,春节期间又是生肖酒的主要销售旺季,其次在于生肖酒的投资价值与产品本身的稀缺性息息相关。

据有关数据显示,在所有生肖为龙的年份里,1952年我国常住人口出生人数为2104.97万人,1964年更是达到2733.36万人,1976年我国出生人口降至1852.99万人,但1988年又骤然上升至2464.35万人,比1989蛇年和1990马年都相对较高。

来源:中经数据

这些都是“龙茅”庞大的消费群体。一位北京经销商表示自己已收到好几个电话,都是想购买“龙茅”送给过60大寿的亲友。此外,今年龙宝宝的诞生也将成为消费者购买贵州茅台酒(甲辰龙年)的又一主导原因,大家都想给2024年出生的龙宝宝一份珍贵与独特的礼物,“龙茅”自是首选。

此外,茅台自2014年连续推出生肖酒,用品质换来了消费者的认可和肯定,投资与收藏价值彰显,不仅创造了百亿元的大单品,还培育了一批忠实固定的生肖酒客户群。

1月17日,i茅台官方发布消息称,2024开年以来,i茅台数字营销平台日活用户连续突破800万,每天平均有600余万人参与甲辰龙年贵州茅台酒的申购,同比去年癸卯兔年申购数上升72%,也直接反映了春节前夕,消费者对于“龙茅”的巨大消费需求。

“龙既是中华民族的图腾,也是祥瑞的体现,因此大家对寓意美好的龙年都充满着很大期待。”一家文创品牌主理人认为,龙这一生肖属性特殊。

▋ 珍贵独特的龙年礼物

根据中国酒业协会数据显示,白酒生肖酒市场规模已高达200亿元,并以每年30%以上的速度迅速扩张。正如白酒营销专家蔡学飞分析的,春节本身就带有生肖文化属性,又是白酒消费旺季,因此稀缺性较强的生肖酒比较能迎合投资收藏和礼品市场。

自2014年茅台推出马年生肖酒后,就开创了白酒行业生肖酒赛道的新纪元,对于茅台生肖系列发布的第11款产品“龙茅”,其市场期待值早已拉满。

这也是为何在i茅台申购“龙茅”成功概率只有0.2%,消费者对于贵州茅台酒(甲辰龙年)的热情依然不减。

2023年的一份调查数据显示,从消费人群的年龄结构来看,最重视生肖本命年的是26岁-35岁的用户群体,他们在本命年这件事情上的人均消费金额最高。

据专家分析,年轻人之所以热衷于生肖主题产品消费,一是生肖产品有了更多创新和内涵,更符合现代年轻人审美;二是生肖和本命年人群巨大,年轻人会更注重生活仪式感,优质的生肖产品给了这种仪式感一个出口,自然也就受到年轻人青睐。

“龙茅”受青睐,主要是集中华生肖文化、书法文化、五行文化、美酒文化为一体的美学色彩,提升了独特的文化与收藏价值。

在包装上,甲辰龙年贵州茅台酒传承生肖系列包装风格,取辰“土”属性,瓶身颜色是以2024年度主题色“缃叶色”为基调的柘黄色,黄中带赤的颜色,似艳阳日光,更显包容四海的雍容气度。

在艺术上,甲辰龙年贵州茅台酒金色瓶盖顶部配有“龍”字篆书凸纹,瓶身以著名书法家胡抗美书写的“甲辰龙年生肖酒铭”及著名画家苗再新画作《腾龙图》为主要元素,尽显东方美学色彩和中华诗画书法艺术的独特魅力。

此外,“龙茅”的口感颇佳,能够满足品质“发烧友”的需求。据悉,“龙茅”采用科学独特的大曲酱香型白酒传统工艺精心酿制,运用“连锅汤”方式将逾4万个不同生态位点的基酒精心勾兑,历经五年而成。

对于许多购买者来说,他们购买“龙茅”不仅是为了品尝,更多是看中其作为投资的可能性。2014年开始,茅台生肖酒系列连续推出11款生肖酒,目前只差一款酒便可以集齐一轮生肖,这对很多藏家来说,具有难以抵挡的诱惑。

在如今酒水消费相对疲软的背景下,有媒体认为,龙年生肖酒成为了品牌带动销量的强心针。凭借着茅台极高的品牌价值与龙属性的特别加持,今年属龙人群的购买热潮也许将为贵州茅台酒(甲辰龙年)的市场动销带来强势的驱动作用。

想要不错过“茅台时空”每日的精彩推送?

试试按照以下步骤,把“茅台时空”设为星标

MOUTAI

////// 第三方视角看茅台 //////

编辑 | 昱瑾

总编辑 | 李铁