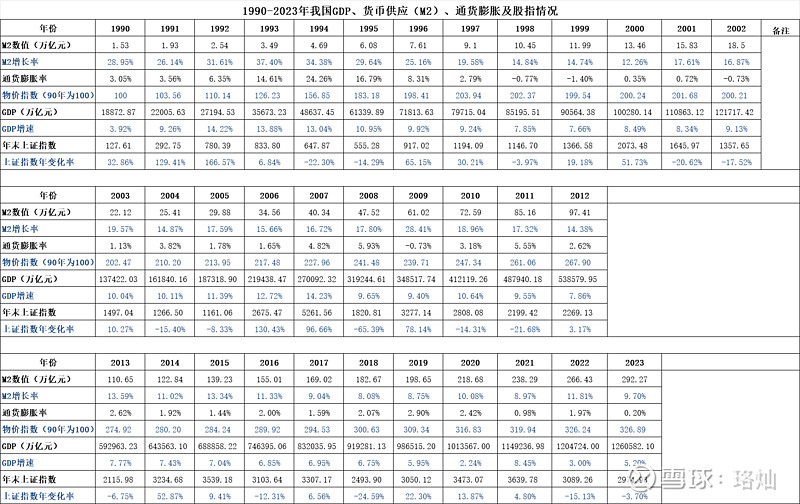

从沪深股市肇始的1990年开始起算,我国股市已开办35年了。一般认为股市是经济的晴雨表,是宏观经济运行的反映,我国股市是否体现了这一点呢?闲暇之际我收集了股市建立以来的基本经济数据,妄图一看端倪,洞察其中的奥秘。

在衡量股市走势的指标中,最悠久最有代表性的便是上证指数了,时至今日上证指数仍是广大投资者最为关注的指标。有人认为股市走势取决于资金面,那我国股市与货币供应有没有关系呢?我也找出了这些年货币供应量M2的数据。GDP作为衡量宏观经济的最重要指标入选是当仁不让的选择。为了解经济发展的真实性,我还特意把通货膨胀指标也找了出来。我把这些数据摆在了一起,想看一下股市与货币供应(M2)、通货膨胀以及经济增长之间究竟有怎样的关系。

一、上证指数

上证指数是上海证券综合指数的简称,也称为上证综指,其样本是在上海证券交易所全部上市的股票,包括A股和B股,但不含ST股。上证指数的波动反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况。上证指数自1991年7月15日起正式发布,以1990年12月19日为基日,基日指数定为100点,2023年底,上证指数收于2974.93点,33年来上涨约30倍。上证指数的计算方法如下:

报告期指数=报告期样本总市值/除数×100

总市值 =Σ(证券价格×发行股本数),由此可见上证指数是以总股本而非流通股本或自由流通股本为计算依据。 除数的计算则相当复杂,但可以明确的是除数计算中已经考虑了样本扩充、增发新股、除权等因素影响,尽量保持了指数的连贯性,单纯的股市扩容不会引起股市的上涨。

上证指数的编制规则在20年进行了修改,目前规则自2020年7月22日实行。此规则下上市以来日均总市值排名在沪市前10位的证券于上市满三个月后计入指数,其他证券于上市满一年后计入指数。样本被实施风险警示的,从被实施风险警示措施次月第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除;被撤销风险警示措施的,从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其计入指数。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。

有人认为上证指数存在失真问题,从编制规则上看,其实它还是相当客观科学的,能够反映股市全貌。当然上证指数也存在不能反映中国经济全貌(传统行业比重过高,腾讯、阿里等新兴产业未包含其中),四大行银行、中石油等自由流通量不高的股票权重过大,指数容易被操控的情况。但人无完人,指数也是一样,上证指数总体上还是值得信任的。根据表中数据,从1990年到2002年,上证指数上涨了964%,年涨幅21%(不过沪市前几年仅有数量很少的几只股票,参考意义不大)。2003年-2012年,指数上涨67.1%,年涨幅5.3%。2013年-2023年,指数上涨31.1%,年涨幅2.5%,与存款基本相同。

二、国内生产总值(GDP)

国内生产总值GDP是衡量一个国家(地区)经济运行规模的最重要指标。从价值创造看,它是该区域在一定时期内生产的全部货物和服务价值与同期投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额,即所有常住单位的增加值之和。从收入形成看它是一定时期内形成的劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧、营业盈余等各项收入之和。从最终使用看,它是所有常住单位在一定时期内最终使用的货物和服务价值与货物和服务净出口价值之和。理论上GDP总量反映了一个国家或地区的经济发展规模,GDP增速体现其经济发展的快慢,人均GDP则展示其经济发展水平和富裕程度。不过由于GDP数字都是通过各种统计方法计算出来的,统计方法的科学性、统计数据的准确性(真实性)对GDP的计算结果有很大影响,在唯GDP论时代,数据被注水的情况屡见不鲜,导致GDP数据失真,参考价值降低。2023年,中国的GDP为1,260,582.1万亿元,1990年则只有18,872.87亿元,三十多年中增长了66.8倍,中国经济有了长足的进步。

由于每年计算GDP的价格水平不同,为提高GDP的可比性,又有了名义GDP和实际GDP的概念。名义GDP以现行市场价格计算,即以生产产品或劳务当年的价格计算出的全部最终产品的市场价值。实际GDP以固定不变的价格计算,即以某一基期的价格(通常是过去某一年)来计算各年的产出和收入。实际GDP的变动仅反映了实际产量的变动,排除了价格变动的影响,因此实际GDP能更好地描述经济活动的历史变化。由于未能查询到各年的实际GDP数据,我采用GDP增速数据来计算不同年度的GDP变动情况。从1990年到2002年,GDP增加了218.76%(2002GDP是90年的318.76%),年增10.1%。2003年-2012年,GDP增加了172.53%(2012GDP是2002年的272.53%),年增10.5%。2013年-2023年,GDP增加了94.44%,年增6.1%。累积一下,2023年的实际GDP是1990年的16.9倍,年均增速8.9%。

三、通货膨胀(CPI)

通货膨胀(简称通胀)是指因货币实际需求小于货币供给,现实购买力大于产出供给导致货币贬值,从而引起的一段时间内物价持续上涨的现象。衡量通货膨胀的指标是通货膨胀率,指一般物价总水平在一定时期(通常为一年)内的上涨率,使用最多的是居民消费价格指数(consumer price index,简称CPI)。CPI是度量消费商品及服务项目价格水平随着时间变动的相对数,反映居民购买的商品及服务项目价格水平的变动趋势和变动程度。

我国这些年来物价水平比较稳定,通货膨胀率较低,从90年到23年,物价水平仅提高了2倍多,但世界上其他国家则遭遇过严重的通货膨胀。如阿根廷去年的通货膨胀率就达到了211%,一年完成了我国三十多年的通胀积累。我国在90年代中期也经历了较为严重的通货膨胀,如94年我国的通货膨胀率高达24%。恶性通货膨胀使得居民手头上的货币迅速贬值,人民财富缩水,交易成本增加,常引发社会动荡,是社会发展之大敌。当然通货膨胀也并非完全是坏事,温和的通货膨胀一般认为有助于经济发展,较高的通货膨胀也有一个好处,就是使得实际债务发生缩水,便于解决债务问题。我清楚地记着在90年代中我为了上学借了2000块钱,到90年代末偿还借款时,由于通货膨胀,当初的借款已近贬值过半,偿还压力大为减轻。统计一下,从1990年到2002年,物价水平提高了100.21%,年涨幅6%。2003年-2012年,物价水平提高了33.81%,年涨幅2.9%。2013年-2023年,物价水平提高了22.02%,年涨幅1.8%。

四、货币供应(M2)

从前面的定义看,通货膨胀是因为货币供给大于货币需求,那么把握了货币供给似乎也就把控了通货膨胀的走向。货币供应量是指一个国家一定时期内可用于各种交易的货币总存量,按照货币流动性的强弱不同可划分为M0、M1、M2等。M0(流通中现金)是指单位库存现金和居民手持现金之和,其中“单位”指银行体系以外的企业、机关、团体、部队、学校等单位。M1(狭义货币供应量)是指M0加上单位在银行的可开支票进行支付的活期存款。M2(广义货币供应量)则是指M1加上单位在银行的定期存款和城乡居民个人在银行的各项储蓄存款以及证券公司的客户保证金。在谈及货币供应量数据时M2引用最多,M2的重要性也最大。1990年,我国的货币供应量M2为1.53万亿元,到2023年M2增加到了292.27亿元,增长了190倍,这主要是因为GDP增长导致货币需求增加,超过GDP增加的部分则导致了通胀。