本文为$青侨阳光(P000385)$ 3月报“投资思考”部分节选~

—————————————

国产高值耗材行业在过去10年里,从不受关注,到万人瞩目,再到受尽冷落,起落幅度之大令人印象深刻。

在行业大起大落的过程中,有两个变革节点的影响最为深远:

第一个节点是2017年全面推进的公立医院改革,一方面取消药品加成+强控药占比,另一方面提高相关手术服务收费标准,在一减一加之下,医生群体推广高端手术的积极性得到了极大释放,为2017年之后的几年里高值耗材在医药制造业整体大减速背景下逆势大加速奠定了关键基础,加上国家同步推进的国产替代和鼓励创新,国产创新高耗迎来强劲的景气逻辑构建期,只是资本市场的反应似乎有点迟钝,2019年后才开始逐渐转强,并在2020-2021年不断自我强化成为一股强烈的资本狂潮;

第二个关键节点是2020年冠脉支架的国家集采,囚徒困境式的报价政策和毫无经验的企业预期共同导致超90%的极端报价降幅,不仅让整个冠脉支架行业一蹶不振,也泛化打击了市场对其它高耗行业的远景预期,加上同期资本狂潮助推下的扩张内卷带来持续的亏损扩大困境,国产高耗行业转入“旧逻辑已破坏而新逻辑未建立”的预期迷惘期,这次资本市场的反应再次展现出明显的认知滞后,2021年才开始逐渐转冷,并在2022-2023年不断自我强化直至将透骨寒气蔓延至整个行业。

不过,当时间进入2023年,我们看到了国产高耗行业再度进入新预期构建期的曙光:首先是压在行业头顶的“集采+亏损”两座大山都出现明显松动迹象;同时,有望推动行业发展的“差异化+出海”两大新动力都在迅速成长。

旧有的行业迷雾正在逐渐消退,而新的行业动力正在逐渐明朗。虽然这次的资本市场似乎又要重演前两次类似的严重滞后反应,但这并不影响我们从底层逻辑上去构建新的预期,去预期国产高耗行业再度篇章。

下面我们从“集采政策持续调整优化、行业亏损迎来反转契机、竞争的差异化水平持续增强、高耗出海规模迅猛增长”4个方面,看一下国产高耗正在酝酿中的系统性变化。

一、集采政策持续调整优化

按我们的理解,国家推进高值耗材集采的初衷,一个是绕过中间商直接与厂商谈判,进而破除经销商的渠道垄断与流通暴利,高耗经常是2000-3000的出厂价卖到10000多,砍掉繁重的中间加价环节,能够提升社会效率、节约医疗资源;另一方面可能也想将美国HATCH-WAXMAN方案在药品市场上的成功经验探索延伸到高值耗材行业,通过“拉高新产品的回报预期+压低老产品的回报空间”,来引导产业资源去推动转型和升级,去加速行业的高质量发展。但想让改革转化成理想的成果并不容易,想在要素错综复杂的医疗体系里面探索一个欧美发达国家都不曾探索过的改革尤其困难。

高值耗材集采在冠脉支架的第一次探索,引发惊人降幅的同时也引发了巨大争议。一款“成本300元、出厂价2000元、终端卖10000元”的冠脉支架,终端价直接从10000多降到700元,这个已经不是简单地砍掉中间环节费用,而是已经破坏厂商研发再投入的利润基础。

从2021年关节集采中如此全面的政策调整力度看,支架集采的结果也未必是监管层希望看到的,政策设计者或许低估了企业在严苛政策下的极端报价倾向。为此,2021年关节集采在政策设计上进行了全面的调整,其中最为重要的几条改变包括:

I.降低价格竞争的淘汰比例——支架集采是从27款产品选出10款产品,产品淘汰率超过60%;关节集采是10家企业选8家、20家企业选14家,淘汰率降到30%以下,考虑某些边缘化小厂商降价中标意愿不强,对于主流厂商而言的真实淘汰威胁会更低。

II.对产品分类+对企业分组——增加产品分类会降低单品类的竞争烈度,比如髋关节区分陶瓷-陶瓷、陶瓷-聚乙烯、合金-聚乙烯来分别集采;对企业分组,A组企业和A组企业竞争,B组企业和B组企业竞争,避免“光脚不怕穿鞋”的意外风险。

III.增设被淘汰企业的“返场/复活”机制——在支架集采中,价格竞争的结果就是最终结果;在关节集采中,被价格竞争淘汰的A组企业(主流大企业)和陶瓷-陶瓷髋关节(高端关节)只要达到一定标准也能获得中选资格,而且名额不受限制,相当于进一步降低了淘汰率。

这些调整组合在一起,会大大缓解主要公司丢标的焦虑和极端降价的动机。虽然关节集采仍然降价超过80%,但因为降价的大头是出厂后的中间环节,对器械公司的冲击已经没那么剧烈。

2022年的脊柱集采政策在整体延续的基础上做了微调,2022年的冠脉支架集采续标也出现了整体近10%的价格上浮,延续了调整趋势。2023年的运动医学和人工晶体集采在2021-2022年政策基础上做了进一步优化,产品分类设置了更多调整细节,竞争不充分的产品进一步放宽了价格降幅要求。尤其是人工晶体,设置了更高的兜底价格条款,使得人工晶体集采的平均降幅进一步收敛到60%,这样的终端价格降幅,对于某些企业来说,短期冲击已经很有限,长期反而有机会带来明显的正面获益。

可以看到,国内高耗集采自支架之后一直走在优化和缓和的路上,支架集采给高耗行业拉来的那朵乌云已经在逐渐消散。

二、行业亏损迎来反转契机

除了“集采降价”之外,“行业亏损”是盘旋行业头顶的另一朵乌云。

港股高耗表现得尤为明显,2019年之后资本市场对高耗的热度不断升温,大量高耗企业通过18A通道大额募资上市,部分已上市多年的较成熟公司及其子公司也受到资本的追捧而完成大额融资,这些企业在资本高预期的裹挟之下普遍转向激进扩张,为后面几年的经营亏损及亏损额扩大埋下伏笔。

我们统计的港股高耗公司加总统计盈利从2020年转亏以来,在2022年达到-17%的亏损率顶点。这是个放在2020年之前不太敢想象的场景:一个本应该以盈利能力突出而骄傲的行业,却深陷整体亏损的泥沼。

在时间进入2023年之后,我们终于看到了清晰的转机:随着存量资金的持续消耗、股票价格的持续下跌,相关公司逐渐从最大化把握市场机遇转向更可持续的稳健发展。这一经营策略在2023下半年得到进一步强,我们统计的港股高耗公司合计员工数增速,也从2022年的+18%骤降到2023年的+0%。随着亏损总额止跌回升以及营收规模持续扩张,港股高耗的行业亏损率在2023年大幅回落到-11%左右,数家港股高耗公司同步迈入减亏周期。

如果我们的判断可信的话,2023年应该就是港股高耗的财务拐点,未来3年内港股高耗会实现整体扭亏,会有多家亏损的上市高耗集体迈向盈利,并在之后的3-5年内实现强劲的整体盈利。

在行业重回强劲盈利的背后,“高值耗材优秀的业务本质、集采政策优化的变革趋势、国产医械强劲的崛起大势”这几大驱动因素,将提供了核心支撑。

上述3大因素中,最基础的是要有优秀的“业务本质”。我们说的高值耗材,从冠脉支架、外周支架、心脏瓣膜,到人工关节、人工晶体,再到心脏起搏器、神经刺激器,相当部分高耗产品会直接植入到人体器官中,从某种程度上说,这些新植入的器械相当于变成了患者身体的一部分,这就带来了医患双方对植入物质量与安全的强烈诉求(谁都不希望长期植入身体的器件是个劣质产品);在自由市场状态下,强烈的质量与安全诉求很容易滋生对品牌的依赖并衍生出一定的品牌溢价。其中,像心脏起搏器和神经刺激器等有源植入物,不仅起着物理性的结构性作用,还担负着生理性的功能性职责,逻辑上说对品牌的依赖会更加强烈。

除了长期植入会带来强品牌依赖之外,在心脑血管领域,越来越多的手术由原来大创伤的开放外科手术转成微创伤的血管介入手术,不管是通过血管介入来放置心脏支架、心脏瓣膜、外周瓣膜,还是通过血管介入进行球囊扩张、神经取栓,这里的介入操作都需要医生借助造影技术,在脆弱的、狭窄的、弯曲的、幽长的血管腔内进行,这会带来缓慢且高企的学习曲线问题。漫长的学习曲线会增加产品的转换成本(用熟了一款产品后很不想换)。

同一款高耗产品,在医生还没那么熟练的早期去做大型临床,全因死亡率可能会达到6%,在医生已经轻车熟路之后再做大型临床,全因死亡率就可能降到了3%;这时候再出来一款也许理论上性能会更优的新产品,但因为学习曲线问题,它的全因死亡率反而可能会有4%-5%;也许理论上可能更好但实践上可能更差的话,医生为何要去冒这样的医疗风险?这是器械与药品非常不同的一点,创新药对产品性能差异极其敏感,后发者只要证明比先发产品性能更好,就能抢夺先发产品的市场;但对于器械来说,一旦市场格局尘埃落定,后面的新产品除非拉出非常显著的性能代际差,否则只是性能上的小幅改良很难撬得动市场。

长期植入,会衍生出强烈的品牌依赖;复杂操作,会转化成高昂的转换成本。“品牌依赖”与“转换成本”,是后置壁垒的经典来源,这也使得很多高值耗材领域都有着迟早会滑向寡头集中的天然壁垒属性。

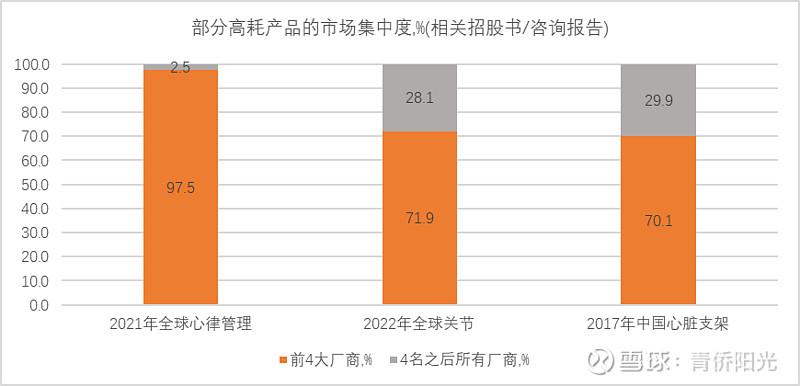

不管是国外还是国内,在一些已经成熟成熟的高值耗材细分行业里,市场格局往往向效率龙头高度集中:比如2017年中国心脏支架市场,前4大厂商就贡献了接近70%的市场份额,而后面10多家厂商合计也才不到30%的份额;比如2022年的全球关节植入物市场,前4大厂商的份额就超过了70%,后面上百家厂商合计也就不到30%份额;心律管理领域(各种心脏起搏器)更为明显,2021年全球心律管理市场中前4大厂商市占率超过97%,后面所有厂商加在一起的份额也就2.5%。

也正是因为行业的强后置壁垒属性,一些潜在空间很大的新兴细分领域,只要资源和条件允许,所有主要厂商都会在尘埃落定之前尽可能地争夺更加有利的市场地位,因此早期阶段的竞争可能会异常激烈。当前的TAVI市场如此,未来的人工心脏可能也会如此。

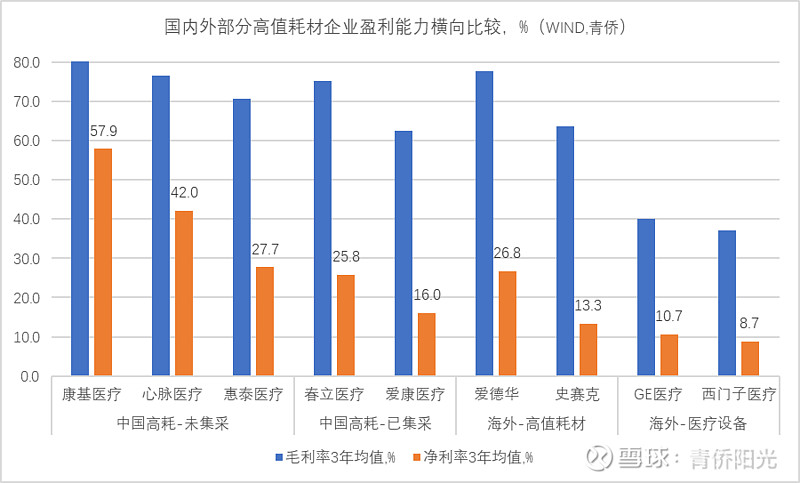

靠着强壁垒的加持,海外格局已经稳定的高耗细分领域里的效率龙头,其盈利能力普遍很可观。海外市场相对成熟,高耗业务的盈利优势也展现得更为充分:比如,GE和西门子单独拆分上市的医疗设备业务(全球医疗设备的代表性企业),过去3年平均毛利率不到40%,平均净利率不到10%,平均ROE勉强超过10%;而同期爱德华兹生命与史赛克(全球高值耗材的代表性企业),过去3年平均毛利率接近70%,平均净利率超过15%,平均ROE超过20%。

仅从技术复杂性来说,西门子几千万人民币一台的PET/CT汇集了各种高精尖科技,显然远比一个瓣膜、一个关节要高大上得多;但从商业特性来说,既不需要植入患者身体也不需要医生介入操作的医疗设备,不管是品牌依赖还是转换成本,可能都不如一个简简单单的完全谈不上高大上的心脏瓣膜或关节植入物,最终的回报预期还真未必就能超过后者,这就是业务本质不同带来的深远影响。

国内某些格局已经稳定但集采尚未推进的高值耗材领域,效率龙头企业也展现了强劲的盈利能力:比如下图第一组未经集采的高耗产品,过去3年在营收强劲增长的同时,实现了超过40%的平均净利率,这对于连毛利率都不一定能做到40%的很多行业而言是相当惊人的表现。即使遭受关节集采猛烈冲击,终端产品降价超过80%,下图第二组的关节类产品,在过去3年仍然实现了营收上的小幅正增长,平均净利率也依然维持了接近20%的不错表现——而这还是在消化集采冲击时实现的,未来几年随着营收增长的恢复,盈利水平仍可能还会有进一步的提升。

高值耗材各个细分领域的效率龙头,逻辑上说都具备强劲盈利能力的潜力。有些企业可能因为处于新兴赛道竞争最激烈的早期阶段、有些企业可能因为过于激进的跨界跨国扩张而出现大额亏损,但这里的亏损是主动行为,而非业务本质限制难以盈利。有些效率龙头可能因为这样那样的原因带来阶段性困难,但行业本身原则上说不存在盈利难的困境。从业务与行业的角度来说,高值耗材因为天然的后置壁垒属性加持,盈利潜力不会差。

不过,集采等政策的变动趋势仍然值得高度警惕,因为对高值耗材来说,不同的政策设定可以在很大程度上重塑整个行业的运行逻辑。

以关节集采为例,虽然事后看核心公司依然维持了营收规模,并实现了还算不错的利润水平,但我们还是能深切感受到集采的巨大威压:多数高值耗材都是在三级或二级公立医院的手术科室里被使用,而公立医院作为政府资助的机构原则上都会积极参与国家推进的集采,因此如果有核心厂商在集采中丢标,即使原来品牌再硬、转换成本再高,也依然会被大比例替换,高耗行业品牌效应与转换成本所带来的溢价能力,在政府强制介入的情况下是存在被剥夺风险的。好在过去几年的高值耗材集采政策一直在优化(具体分析见上文),集采产品的定价权正逐渐交回给参与市场。

这点非常重要,集采能够退回到用带量采购的集约方式来节省推广开支、而不是仗着体量优势去剥夺企业的定价权,是我们探讨高值耗材优质业务本质、潜在修复逻辑的基本前提,也是国家推动国内高值耗材行业高质量发展的重要保障。

“优秀的业务本质”+“优化的集采政策”组合在一起,各大细分高耗领域效率龙头的潜在利润率就有基础保障。在利润率有保障的基础上,营收增速与市场空间,就成了潜在价值预期的关键变量。而这,会是高值耗材相比低值耗材等其它医疗器械产品的又一个重要比较优势来源。

当前及未来可预见的几年里,中国的医疗体系支付能力预计会以每年7%-9%的速度持续增长,中国的总诊疗人次预计会以每年2%-3%的速度持续增长,中国在2015年前后完成医疗广覆盖进程、后面的诊疗人次增速已经不可逆地降档回落。7%-9%的金额增速,对应2%-3%的数量增速,意味着每年5%-6%的单价升幅,这为医疗行业的持续升级提供了源源不断的动力来源。这就意味着,越是受制于没钱而无法发展的行业,越能在大家变得有钱的过程中获得发展动力。一次手术就可能花掉2-3万的高值耗材,与年费用20-30万的创新药,显然会持续受益于国内医疗支付能力的持续提升。这也是为何2015年之后的近10年里,医药制造业的整体年增速已经降到6%-8%的背景下,国内高值耗材和创新药一样仍能维持每年约12%-15%持续增长的重要背景。而且,国内除了冠脉支架等极少数高耗产品已经达到很高的渗透率之外,绝大多数主要高耗产品的渗透率都处于非常低的水平,仍然具备广阔的增长空间。

以经导管主动脉瓣置换TAVI(TAVR)为例:

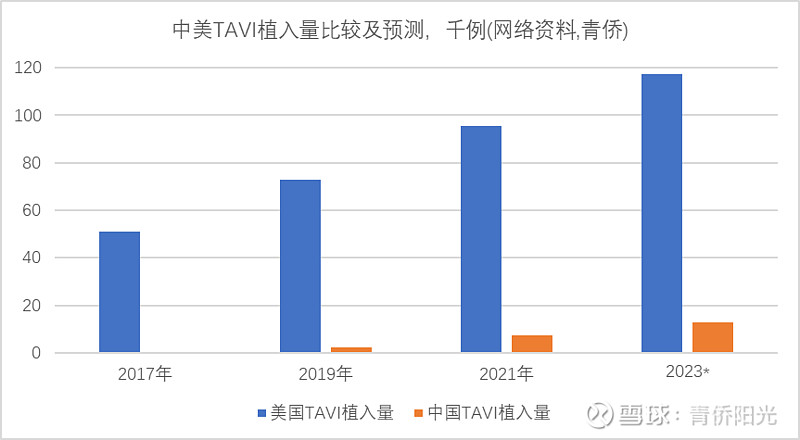

参考网上获得的相关行业资讯报告和学术会议报告,美国的TAVI手术量从2015年的25000多例增长到2019年的72000多例,参考爱德华的营收增速,预计2023年美国的TAVI手术量达到11-12万;考虑到现在的TAVI主要还是中高危AS(主动脉瓣狭窄)适应症,未来随着低危AS、及中重度AR(主动脉瓣反流)适应症的进一步拓展,美国TAVI手术仍有接近倍增的潜在空间。

与此同时,中国的TAVI商业植入量从2019年的2500多例增至到2023年前11个月的12000多例,短短4年增长了4倍多,但仍然只有美国同期的1/8;考虑到中国患者基数是美国的3-4倍,仅是达到美国当前水平就有20-30倍的增量空间,若考虑中低危AS及AR适应症的进一步拓展机会,潜在空间会更大。

按我们的理解,国内TAVI市场在远端做到每年50万+植入量的可能性是存在的,相比当前还有30倍以上的数量空间。当前国内用于TAVI手术的主动脉瓣系统,典型是7万多元出厂价、接近20万元终端价,假设远端在充分价格竞争且集采洗礼后终端价降到3-4万元、出厂价降到2.5-3万元(制造成本预计也会降到数千元),对应也有120-150亿元的潜力,相比当前也有10多倍的增量空间。考虑潜在空间和当前的市场预期还是值得重视的。

除了TAVI之外,中国在双腔/三腔起搏、电生理、神经刺激、神经取栓、血栓抽吸、外周介入等等高耗领域的渗透率都还处于相当低的水平,都还存在广阔的增长空间。即使是已经发展了几十年的人工关节等领域,也都还有几倍的理论空间。随着国内医疗支付能力和产业供给能力的不断提升,这些需求正源源不断地转化成行业增长动力。

以港股上市高耗企业为例,我们统计了这批公司每年的历年营收增速中位值(只计入营收过亿后的数据),2017-2022年的营收中位值的均值约为18%,2023年的营收增速中位值仍然有18%多,继续保持高速增长。对于一个拥有典型后置壁垒特性且行业营收在持续快速增长的行业,随着外部压力的逐渐缓解(集采政策持续优化)与内部耗损的逐渐减弱(企业从激进亏损扩张转向更可持续的稳健发展),未来2-3年内实现行业性亏损的快速修复是可以期待的前景。

三、竞争差异水平在增强、高耗出口也在迅猛增长

上面探讨的,是“集采”与“亏损”这两大上市高耗尤其是港股高耗的压制性因素的松动。除了旧有压制性因素的松动之外,“差异化”+“出海”这两大新的驱动力也在增强。

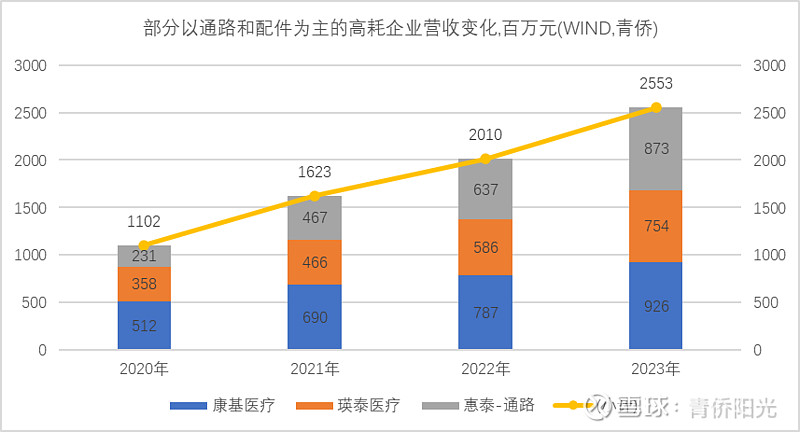

对于行业差异化水平的增加,既有被动的成分,也有主动的成分。从被动成分来说,竞争较为充分的大品类更容易被优先纳入集采,差异化产品因为很难推集采,市场份额容易被动增长。这个有点当年的双信封招标的味道,双信封招标导致同质化普药因为价格下跌而市场萎缩,但很多差异化的产品反而获得了更大的市场资源和生存空间。在这个过程中,通路类和配件类高耗产品,以前因为品类杂碎而单品市场不大,不太受头部公司关注,现在反而可能受益领域里核心产品集采降价后的需求释放,比如A股某上市公司的冠脉通路类产品明显受益于冠脉支架集采后的需求释放——珍珠大减价之后,做珍珠盒子的企业生意变得更火爆。当然,这种“做通路/配件的企业风光无限、做核心产品的企业却在艰难求生”的行业生态在多大程度上可以长期存在也需要商榷,但这不是我们今天关心与讨论的话题。

相比之下,我们更关心的是行业通过加大创新来主动增加差异化的趋势。医疗器械并不存在类似药品分子专利那样的辨别指标,产品性能很难做头对头比较、也不太适合对外授权,因此很难形成对创新水平的客观评估。从我们过去10年对行业跟踪形成的主观感受来说,2015-2017年之前国内企业在主流医疗器械领域里鲜有称得上创新的产品,大部分都是copy-to-china(类似于药品里的仿制药和me-too药),追求的都是国产化替代;2017年之后,有创新色彩的医疗器械产品开始慢慢增多(类似于药品里的better改良型新药);而在2021年之后,创新色彩更重甚至是全球首创产品也在陆续出现(类似于药品里的first-in-class原创药)。

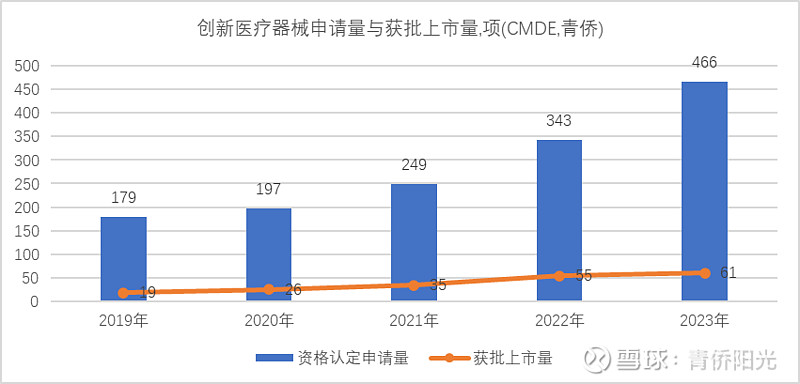

用国家械审中心CMDE 2023年度报告里的话说就是,“在数量增加的同时,创新医疗器械含金量也不断提升”,CMDE举了无锡帕母医疗“一次性使用环形肺动脉射频消融导管”的例子,不仅实现了全球首创产品的上市,而且推动了PADN(肺动脉去神经术)这一新术式的发展,为肺动脉治疗提供了来自中国的新方案。在我们覆盖的个别国产医疗器械公司里面,真正达到全球意义上的首创产品也有明显增加,这是个很值得关注的趋势和迹象。

创新是最好的差异化,随着创新质量与创新水平的不断提升,国产医疗器械的竞争差异化水平也会不断提升。如果用集采可以破除靠着老产品的壁垒直接躺平的难题,那么调整优化后的集采政策再配套对创新产品的扶持政策,还真能发挥类鲶鱼的效果,在增加存量的竞争的同时也增加增量的创新,从而为行业注入了更多的发展活力。

除了创新升级为国产高耗的国内业务带来差异化增长动力之外,国产高耗出口的迅猛增长也为行业提供新的增长逻辑。

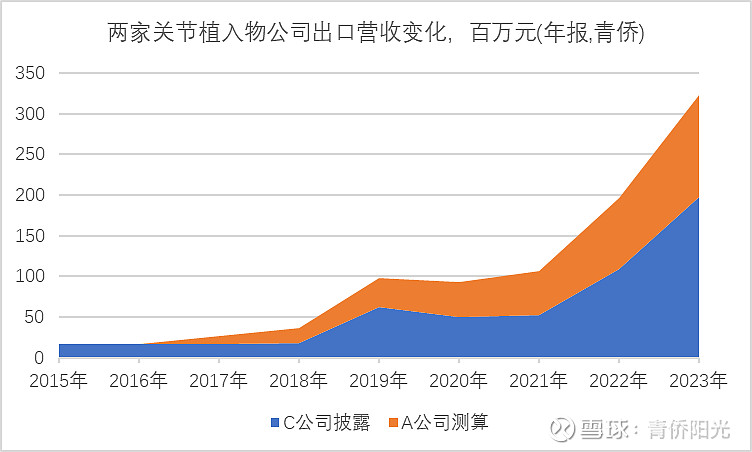

以人工关节出口为例,下图展示了两家关节为特色的骨科上市公司出口营收变化:原来两家公司的出口营收体量不大,2018年之后开始放量上台阶,2021年之后迎来爆发性增长。两家公司2022及2023年的出口营收增速令人印象深刻,背后部分与公司国内集采承压后增加对海外市场的关注有关,但这里的营收放量速度似乎显著超出了公司在海外推广上的投入增长速度。再比如港股上市的某高耗平台公司:2023年冠脉支架等心血管产品出口营收0.365亿美元,剔除汇率影响增长71.3%;大动脉及外周支架产品出口营收0.82亿元,同比增长56%。

这是个非常有意思的现象。

据我们的行业跟踪,近几年国产高值医疗器械普遍存在海外“异常”加速现象,甚至一些并未刻意加码海外推广的公司也出现了出口的加速增长。在药品领域也有类似趋势,2021年以来海外药企对来中国挑选授权产品的兴趣“异常”暴增,其增长幅度远超国内创新药产业本身的提升速度。不知道医药行业海外认可度“异常”上升的趋势,与汽车等其它国产高值产品的出口加速有无关联。似乎因为某些因素,海外市场对中国产的高值产品的认可度在过去几年出现了迅速升温。我们并不十分明白背后的驱动逻辑,可能是某些国际格局的变化增加了独联体、东南亚、中东、拉美等国家对中国及中国的依赖,可能是TIKTOK、手机等先发出海的软硬件产品的表现提升了海外客户对中国品牌的认可度。

但不管是什么因素促发了这一变化,国产高耗在出口上的加速目前看已经成为明确的现实趋势,并且能在不同高耗公司之间可以得到广泛印证。如果这一趋势能够得到延续,对国产高耗而言将是重大的产业机遇,不仅是提供了新的增长空间,也为相关公司在应对国内的政策与竞争压力时提供了潜在的战略纵深。

当然,创新升级与出海加速虽然对长期逻辑有很大的意义,但就2-3年的中期尺度来说,更为重要的仍然是“集采政策的优化调整”与“行业亏损的扭转预期”,只要集采的压制得到合理缓解、行业亏损得到快速扭转,高值耗材业务的“强盈利潜质与高速增长前景”就有机会得到充分的展示,并重新成为成长型医药投资者分享中国医药行业成长的重要选项。

—————

注:文中或图表中引用到的公司名称仅供逻辑分析示意,不作为推荐或持仓建议~