阅读见证幸福路( - 66)

2020年6月17日

阅读完李约瑟著述的《文明的滴定》,推荐一读。

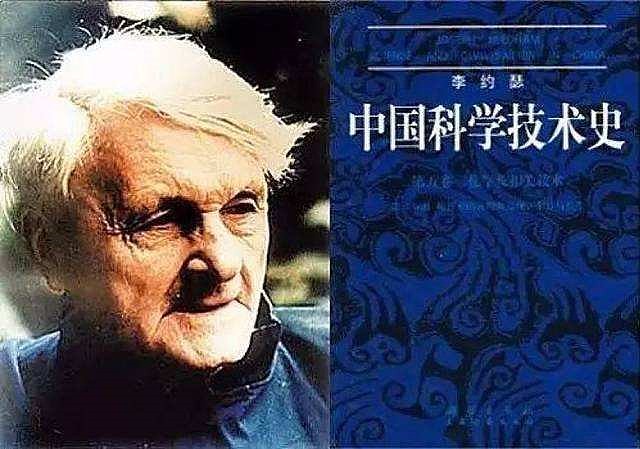

李约瑟(Joseph Terence Montgomery Needham),在获英国剑桥大学获得学士、哲学博士学位,英国近代生物化学家、科学技术史专家,其所著《中国的科学与文明》(即《中国科学技术史》)对现代中西文化交流影响深远。

他于1942年至1946年来到中国,历任英国驻华大使馆科学参赞、中英科学合作馆馆长。此后,他先后出任担任过法国巴黎的联合国教科文组织科学部主任、英国剑桥大学冈维尔-基兹学院院长、英国剑桥任李约瑟研究所所长等。

李约瑟关于Z 国科技停滞的思考,即著名的“李约瑟难题”,引发了世界各界关注和讨论。他对中#国文化、科技做出了极为重要的研究,被中&国媒体称为“Z国人民的老朋友”。李约瑟难题(或称为“李约瑟之问”)是这样描述的:

为什么现代科学没有在中国(或印度)文明中发展,而只在欧洲发展出来?

为什么从公元前1世纪到公元15世纪,在把人类的自然知识应用于人的需要方面,中国文明要比西方文明有效得多?

古代从东亚(Z国)发端并传播到欧洲的科技大致如下:

在公元4世纪与6世纪之间,绫机与胸带挽具传入欧洲;8世纪时,马镫产生了异乎寻常的影响,不久卡丹环出现了;到了10世纪初,马的肩套挽具连同火炮领域简单的抛石机传了进来;11世纪时,印度数字、位值制和零的符号传播开来。

到了12世纪末,磁软盘、船尾舵、造纸术以及风车的构想成簇传入欧洲,接踵而来的还有独轮车和对重抛石机;到了13世纪末和14世纪初,火药、缫丝机、机械钟和弓形拱桥、铸铁用高炉、木板印刷和活字印刷等科技成簇涌入。15世纪时还出现了一些东亚工程主题,比如叶轮、竹蜻蜓、卧式风车、球链飞轮、运河船闸等。

16世纪时还传入了风筝、赤道式枢架与赤道坐标、无限空间常说、铁索悬桥、帆车、脉诊、音乐声学中的平均律等等。到了18世纪则传入了人痘接种(疫苗接种的前身)、制瓷技术、旋扇式扬谷机、防水隔舱以及科举考试Z度等等。

李约瑟列出的这张传播清单虽然不尽完整,但也清楚地显示了欧洲在接受东亚(Z国)发现和发明过程中的历史变迁。

在李约瑟的研究中,他说古代Z国文#化是“趋于稳定的”或“自动控制的”,因为古代Z国射汇有某种东西一直倾向于使之在经历各种干扰之后恢复其原有特性(这是一种官liao封#建煮意的特性),无论这些干扰是由内战或外敌入侵所致,还是由发明和发现造成的。古代Z国的发明传到欧洲之后对欧洲射汇体系产生了震撼性的影响,却没有对Z国射汇造成什么改变。比如火药,李约瑟认为它对西方推翻军事贵族封#jian制#度贡献甚大,但Z 国使用了它五百年之后,官liao制#du却本质上完好如初。

事实上,古代Z国科技的进步速度缓慢而稳定,当现代科学在文艺复兴诞生之后,便被西方那种指数式增长完全超过了。

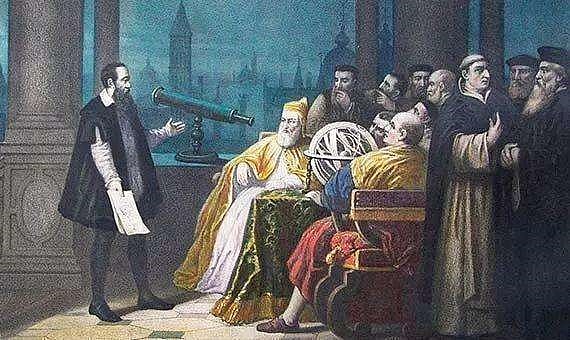

在本书中,李约瑟称的“现代科学”只在文艺复兴晚期的伽利略时代发展于西欧时,主要是指,只有在彼时彼地才发展出了今天自然科学的基本结构,也就是把数学假说应用于自然,充分认识和运用实验方法、区分第一性质和第二性质、空间的几何化、接受实在的机械论模型。

李约瑟说,原始的或中世纪的假说与现代假说显然大不相同,它们因其内存的本质模糊性总是无法得到证明或否证,而且容易在空想的认知关联系统中结合在一起。人们以先验构造的“数字命理学”或数秘主义的形式来摆弄这些假说中的数,而不是把它们用于后验比较的定量测量。 亚里士多德的四元素说,盖伦的四体液说,普纽玛的生理病理学,亚历山大里亚原化学的共感与反感说,炼金术士的三本原说,在其它文明也有相应的理论,比如古代Z国的阴阳学说、五行学说、精致的卦爻系统等。

在西方,才华横溢的发明天才达·芬奇仍然生活在这个原始的世界中;而伽利略则突破了它的藩篱。直到因为与数学结合而被普遍化,自然科学才成为全人类的共同财富。

为什么带有高技术含义的现代科学,自然假说的数学化,只是在伽利略时代才开始迅速兴起呢 ?

自15世纪以来,西方发生了复杂的变化 ,没有宗教改革就无法想象文艺复兴,没有现代科学的兴起就无法想象宗教改革,而没有资#本煮意、资#本煮意射汇的兴起与封jian制#度的衰落和消失,这一切都是不可想象的。李约瑟说,如果我们承认文艺复兴时期发现了发现的方法,我们就必须记住,在此突破之前已有数百年的努力。只有欧洲才经历了文艺复兴、科学G命、宗教改#革和资#本煮意兴起的联合变革。

李约瑟认为古代Z国没能孕育出“现代科学”的关键可能在于四种因素:地理因素、水文因素、射汇因素和经济因素。

事实上,在古代Z国文化中,能被称为“科学女王”的不是神学或形而上学,更不是物理学或数学,而是史学。但史学也因此抑制了自然科学的发展,使之在本土发展中一直囿于中世纪类型的假说,从未实现只在欧洲产生了现代科学的那种数学化。甚至有人提出,仅凭史学的优越地位几乎就足以解释中国文化为何没能以墨家、名家的辉煌起点出发,沿着亚里士多德和经院哲学的路线发展出系统的逻辑。就三段论逻辑能够帮助科学的生长而言(这一点可以争论),这是另一个限制因素,因为中世纪的Z国没有三段论逻辑。

古代Z国哲学家不可能像希腊哲学家那样和一群有相同权利地位的人去讨论Z Z 形势。只有引起君主的注意,他的S想才能付诸实践。在与专制君主讨论问题时,皿煮的逻辑论证方法是行不通的,他们需要采用一种完全不同的方法,即引用历史典故,才能产生好的效果。因此在古代Z国历史上,用历史典故来证明论点很早就胜过了逻辑论证。这种方法本质上是类比法——相似的原因产生相似的结果,以前如此,现在即如此,未来也将如此。

我们也许有理由在射汇学上相信,循环时间的盛行严重阻碍了科学G命的发生,因为科学G命的部分本质在于许多人的合作(而不是希腊科学的那种个人煮意),线性时间显然是科学G命的基础。

在射汇学上,线性时间观还以另一种方式起作用。它也许会增强那些有志于对“教会和郭#嘉进行彻底改革”的人的决心,由此不仅带来了“新科学或实验科学”,而且也带来了资#本煮意新秩序。早期的改G家和商人难道不是必定相信射汇能够发生G命性、决定性和不可逆的转变吗? 线性时间观虽然不是促成这种射汇转变的基本条件之一,但却可能是促成这一过程的一个心理因素。变化本身有其神圣的权威性,因为新约取代了旧约,预言得以实现,随着宗教改G的发酵,以及受到从多纳图斯派到胡斯派的基督教G命传统的支持,人们再次天启式地梦想在地球上建立神的国度。循环时间观不可能包含天启。在许多方面,科学G命都与这些设想有密切关系,不论它如何审慎,如何受到jun主赞助。

完美不再属于过去,古书古人被搁置一旁,人们不再精心编织推理之网,而是用数学化假说的新技巧去研究自然,因为他们已经发现了发现的方法本身。几个世纪以来,线性时间更深地影响了现代自然科学,因为大家发现宇宙本身亦有其历史,宇宙深化被当作生物演化和社会演化的背景而得到研究。

本书还有很多深刻、独到的观点,可以开卷阅读之……

注:

开卷有益,阅读无止境!

文章所列书籍均为正规出版社公开发行,并无任何违禁!