【 力神的漫漫上市路,活活把自己走成了在掉队边缘挣扎的“二线品牌”。】

撰文 | 叶均

出品 | 星球储能所

楚汉相争末期,西楚霸王项羽曾在乌江边痛呼“此天之亡我,非战之罪也”。

如果说有哪家企业如项羽这般少能扛鼎、手腕了得、名震一时,却又最终输了个“非战之罪”,想必非力神电池莫属。

头顶央企控股光环,早年在行业内独称“北派锂电”一方霸主,力神电池却在股东频繁更迭之下,将上市美梦做了二十多年,数次冲击却徒增败绩,硬生生从锂电行业“活化石”熬成了头部企业中少有的、至今未能真正迈入IPO进程的企业之一。

※ 鼎盛时期,天津力神也曾名列锂电行业“四大鼻祖”

日前,力神电池与兄弟公司美利云之间历时一年多、涉及37亿元的资产重组正式告吹。力神通过借壳重组实现消费电池业务与资本市场对接的上市计划再度流产。

只能说,这着实有些过分符合我对力神电池这支老牌锂电国家队的“刻板印象”。

“独苗”命途多舛

诞生于上世纪末的力神电池,不仅是锂电行业的“老资历”,更在此后的漫长岁月中以央企控股的锂电国家队“独苗”身份为世人所知。

1995年,中国电子科技集团第十八研究所(以下简称“中电十八所”)研制出我国第一只锂离子电池。当时,被称为“大哥大”的摩托罗拉刚刚开始在中国大地上风行,锂电市场的广阔前景日渐引发各方关注。

两年后,天津市政府召集6家国有投资机构,共同出资2亿元组建力神电池股份有限公司。中电十八所则作为技术提供方成为公司最大股东。

※ 秦兴才曾多年担任天津力神董事长

时任中电十八所副所长的秦兴才担任公司总经理,于此后二十年间掌舵力神商业大船,如日中天的摩托罗拉则成为帮助力神打开市场的第一大客户。

作为中国锂电产业的元老级企业,天津力神一度与比亚迪、比克电池、ATL齐名,并称为行业四大鼻祖。

到日后制霸全球的宁德时代初登舞台那年,四家企业的锂电池销量已然占到全球市场的25%以上;力神电池年产量不仅已从最初的500万只提高到5亿只,更是当时向动力电池扩张最为迅猛的一支铁军。

2009年7月,中海油斥资50亿元投建20条动力电池生产线加盟力神,并以占股32.87%接手公司成为第一大股东。

技术傍身、财力雄厚,为锂电国家队“扛旗”的力神电池本就是含着金汤匙出生。中海油的入主,更为力神即将燃向动力电池市场的燎原烈火,添上了最为关键的一把薪柴。

※ 傅成玉也算是力神发展历程中的一大贵人

自上任之初便将新能源业务列为未来发展重点的中海油掌舵人傅成玉,曾在2006年送给公司领导干部每人一本《蓝海战略》,这部阐述如何寻找和开辟新的价值蓝海的著作,几乎明示傅成玉以新能源“再造中海油”的决心。

力神也就是在这样的背景下作为电动汽车市场布局的关键一环,被中海油纳入囊中。

其后的三年时间,公司建成了2亿安时、两万辆纯电动汽车的配套产能。中海油还一度开出过投资上百亿元,以天津为中心在全国建立电池制造基地的宏伟规划。

不过好景不长,伴随王宜林接任傅成玉担任中海油一把手,新能源业务的连年亏损最终还是让中海油决策层失去了耐心。

※ 从中石油退休四年后,王宜林于今年2月被调查

在更重传统油气资源开发的王宜林治下,公司新能源业务迅速收缩。到2013年,中海油新能源已走向解散。

对于正处上升关键时期的力神电池而言,不计成本的扩张扶持也随之化作泡影。

2015年,前一年还对外表示新能源业务调整不会涉及天津力神的中海油宣布退出,中国电子科技集团重新接手成为力神电池的控股股东。

不过,三级子公司的地位和老东家的军工背景让力神在后来的几年内,陷入与同为央企出身的中航锂电近乎一致的央企决策及管理弊端,没能在锂电竞争大潮来临之际及时“抢跑”。

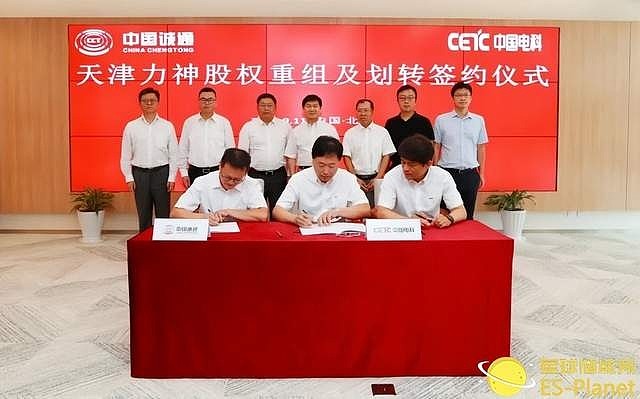

至2020年以后,被定位“脱困救火队”、“企业ICU”、“改革工具箱”的中国诚通接盘。虽仍在央企控股序列,却似乎算是彻底坐实了力神举步维艰的窘况。

※ 被中国诚通收入麾下不见得完全算是一件好事

力神电池的央企光环,在过去的二十多年中似乎总是“忽明忽灭”。

尽管几经转手都没有脱出央国企的圈子,且不乏有高举央企大旗带头冲锋的高光时刻。然而频繁的股权变动、决策层的交替和战略转移,还是让力神电池逐渐在与新锐势力的竞争中被挤出“宁王”主导的行业新格局。

在2015年以前稳坐行业前五的力神电池,到2023年的新能源动力电池排行榜单前十五名,甚至都已经找不到它的位置,仅在商用车领域独有一席之地。

※ 图表:2023年 国内动力电池企业装车量排行

来源:中国汽车动力电池产业创新联盟,中汽数研

诚如力神电池总经理张强在回答《企业观察报》对中诚通重组企业后的变化时所言:“力神电池在行业内起步早,近些年因大股东的更替及战略的不确定,导致研发投入及产能扩张均落后于行业头部企业。”

战略失措之余,屡次上市未成也是力神电池成长路途上的一块巨大“伤疤”。

“上岸”举步维艰

早在力神还在中海油的带领下大步向前之际,公司前掌门人秦兴才就曾在《天津日报》的采访中不无遗憾地表示,没能在2003-2006年这一公司发展的黄金时间完成上市,是创业十几年来最大的遗憾。

不过那时的秦兴才或许怎么也不会想到,直到摘下总裁“帅印”,自己也没能等来力神上市的那一天。

※ 力神的上市历程堪称锂电行业“最曲折”

有媒体报道显示,力神电池曾7次尝试冲击IPO未果,堪称锂电行业最曲折上市历程。

比较有据可考的是,2006年,正处创业以来巅峰时期的力神电池就曾为港股上市进行准备。

不过由于到2007年,摩托罗拉的经营形势大不如前,作为其主要供货商的力神订单被取消,公司面临空前的经营压力。

加之2008年前后的惨烈的“股灾”与全球金融危机影响,力神的首次公开上市计划最终未能实现。

※ HELLO MOTO已成为“时代的眼泪”

到2016年10月,重归老东家中国电科怀抱的天津力神公开表示正考虑在上海或深圳上市,以期到2020年实现年产能扩大至20GWh,却因次年再度面临巨额亏损而不了了之。

2018年,天津力神考虑以借壳形式上市,以旗下两家子公司入股成为st嘉陵第一大股东,这一方案却也未能最终实现。

最近的一次动作,则如我们在文章开头所看到的那样。

近几年期望将动力电池及消费电池板块分别推入上市进程的力神,于2022年底与主营造纸的美利云牵手。后者将置入力神旗下消费电池公司天津聚元、苏州力神,前者则通过借壳重组实现消费电池业务与资本市场对接。

不过,到今年2月28日美利云宣布终止重大资产重组,历时一年多的37亿资产重组正式告吹,力神的消费电池上市计划再度流产。

※ 与美利云的重组翻身仗最终未能打成

力神一路走来,从光环笼罩到举步维艰。屡次谋求上市,却硬生生从锂电行业“活化石”熬成了头部企业中少有的、至今未能真正迈入IPO进程的企业之一,很难不令人想起项羽 “此天之亡我,非战之罪”的一声嗟叹。

重复从一个失败走向另一个失败的无限循环,如其不断跌落的行业排名一般逐渐远离大众视野,就是力神的最终归宿吗?

“老将”苦候翻身

起了个大早,赶了个晚集,力神却也并非全无机会翻身。

2020年,中国电科将持有的力神电池全部股权无偿划转给中国诚通。后者作为一家很多人连名字都叫不上来的央企,却常年是承担央企非主业及不良资产处置的“急先锋”,多次临危受命完成国有资产重组及资本运作,先后将几十家中央及地方国有企业带出困境。

当有着“脱困救火队”、“企业ICU”、“改革工具箱”等一众名头的中国诚通接手力神,这家过去在多个股东间流转以致战略严重失准的老牌锂电企业,或许终于有希望真正走出一条更加高效且清晰的发展路线。

※ 张强现任力神电池总经理

正如公司总经理张强所言:“中国诚通集团控股力神电池,给力神电池带来了最大的战略的确定性。”

一方面,中国诚通入主后,第一时间完成了公司领导层“换帅”。中国诚通副总裁童来明当选公司新任董事长,中国纸业总经理、中国诚通生态董事长张强担任力神电池总经理,全面接管力神电池的经营发展。

另一方面,作为中央企业国有资本运营公司试点,有长于资本运营的中国诚通引路,力神电池多年苦盼的上市似也指日可待。

2022年,在将消费电池业务通过借壳重组推向资本市场之余,力神电池的动力电池业务板块也在第一季度完成第一轮融资。59亿元募资中有近40亿在中国诚通的协调下完成,动力电池板块整体估值近200亿元。

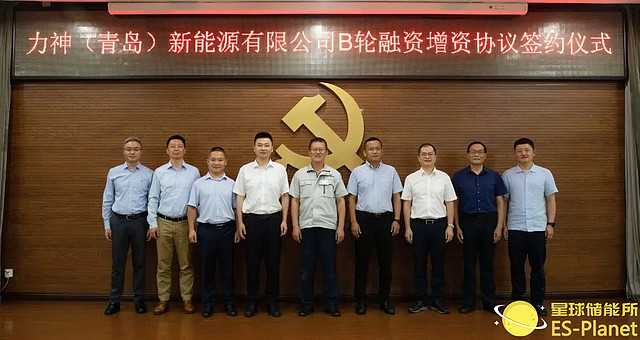

去年8月,力神(青岛)新能源有限公司完成29亿元B轮融资首轮增资,引入了南网储能、南网基金、国调基金二期、安徽全柴集团、滁州鑫能基金、金杨股份、昆仑信元基金等重要投资方。

※ 力神(青岛)是去年融资最高的锂电公司之一

根据公司此前规划,力神的动力电池板块将在2024年下半年申报IPO,到2025年实现A股上市。

而从经营层面来看,近几年力神电池也在积极重归发展快车道。

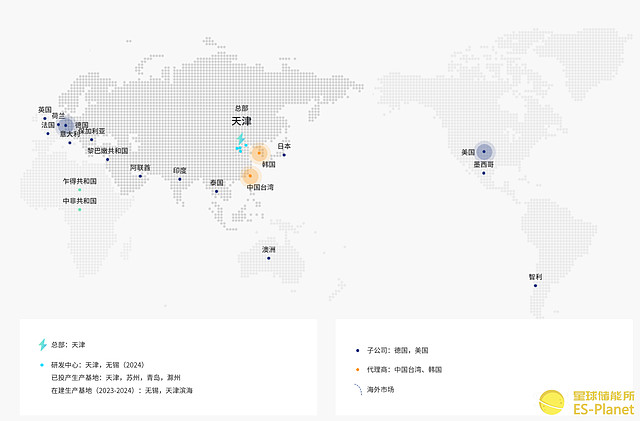

在产能端,力神自2021年起,先后启动了滁州、无锡、天津滨海基地的建设,总投资合计超364亿元、规划动力电池产能84GWh。

公司计划到“十四五”末实现总体年产能超125GWh,到2030年年产能达到400GWh。

※ 公司官网所示的产业布局情况

去年4月份,力神电池还一口气发布了包括280Wh/Kg能量密度的4695大圆柱电池、三年容量“零”衰减储能电池、低成本富锰电池、10min快充的钠离子电池、360Wh/kg能量密度的固态电池等五款产品。

中国诚通从资本运作到产能扩张、产品研发的一套组合拳,能不能再以气势雄浑的央企功法为力神电池在行业重新打出声望?

结果我们尚难知晓。

不过,考虑到力神也曾在去年公开表示消费板块业务可在下半年实现上市,而这一计划显然已经告吹。

力神谋求转身的第一枪似乎又只开出了“哑炮”。