文博时空/文文博时空 作者 陈丽媛

文物摄影|杜广磊

设计|阿孙

玉是象形字,始见于甲骨文,像一串玉之形。本义即指玉石。《说文》:“玉,石之美。”

在中国古代文化中,可能没有任何一种文化形态比玉文化更加古老,而且从未间断。早在9000多年前的新石器时代,先民就已经尝试使用玉作为媒介与万物进行沟通。按照古人万物皆有灵性的观念,认为美石——玉是山川的精华,上天恩赐的宝物,玉因其温润细腻的质地及稀缺性,成为先民寄托宗教情感的载体,为中华文明的诞生和早期发展做出了独特的精神贡献。

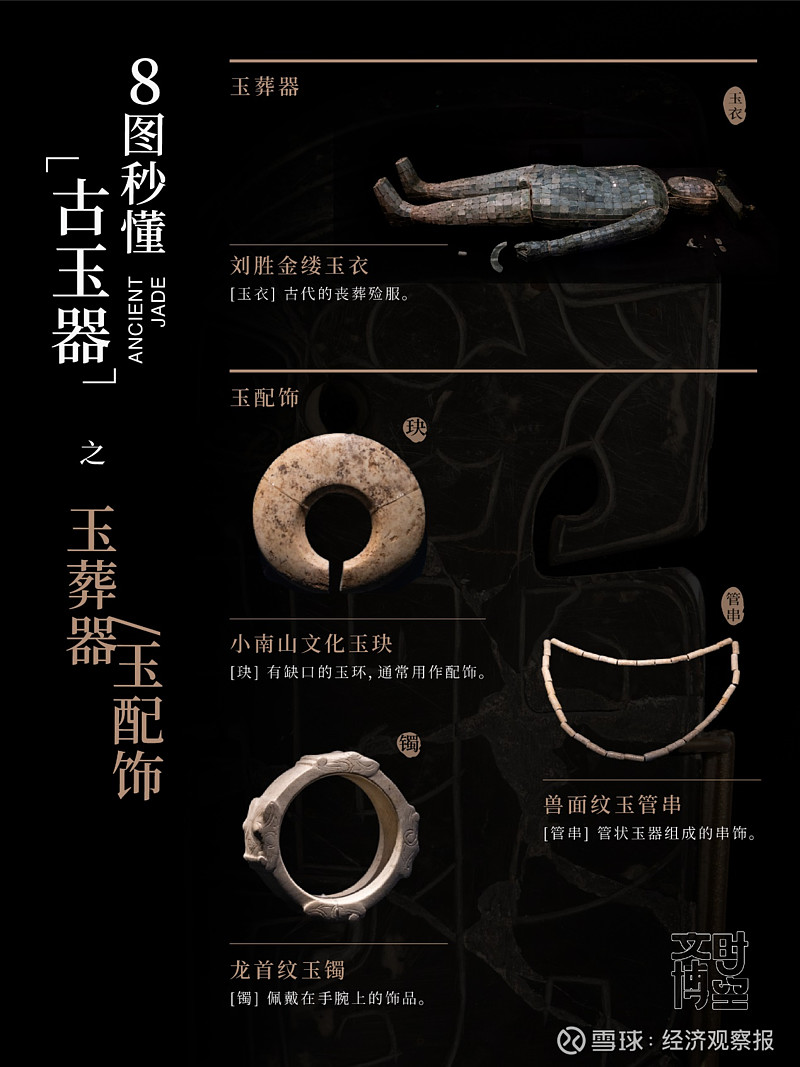

新石器时代小南山文化玉玦 黑龙江省文物考古研究所藏,距今9000多年

到了距今6000年至5000年,北方的红山文化,黄河流域的仰韶文化、马家窑文化,淮河流域的大汶口文化、龙山文化,长江流域的凌家滩文化、良渚文化等都已经拥有成熟的玉器文化,玉文化覆盖整个华夏大地,塑造了广泛的文化认同。

中国新石器时代出土玉器遗址分布(点击看大图)

从良渚文化时代开始,以玉璧、玉琮、玉璜、玉圭、玉钺等为特征的玉礼器就成为国家重器。《周礼·春官·大宗伯》曰:“以玉作六器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琮理地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”由此形成了一套严格的玉礼体系,经过不断丰富和完善,玉礼器成为夏、商、周三代文明的重要组成部分,玉的政治文化发展到顶点。

良渚贵族玉器复原图

良渚贵族头饰

玉,“温润而泽,仁也”,所以帝王及圣贤都要佩玉,《老子》称:“知我者希,则我者贵,是以圣人被褐怀玉。”《礼记·曲礼下》曰:“君无故玉不去身。”佩玉不仅是为了好看,而是时时要用玉的品德来对照自己,所以被称为“君子宝之”(《白虎通》)。

战国晚期山东临淄商王村1号墓出土的玉组佩

三国魏至晋玉组佩

春秋战国时期,以孔子为代表的先秦诸子对玉文化进行了“比德于玉”(《礼记·聘义》)的哲学升华,将儒家的道德规范与玉的品质结合,赋予玉“仁、知、义、礼、乐、忠、信、天、地、德、道”十一种美德,汉代将玉石温润、声清、光泽、质坚、纯洁的属性比作君子具备的仁、义、智、勇、洁五种美德。

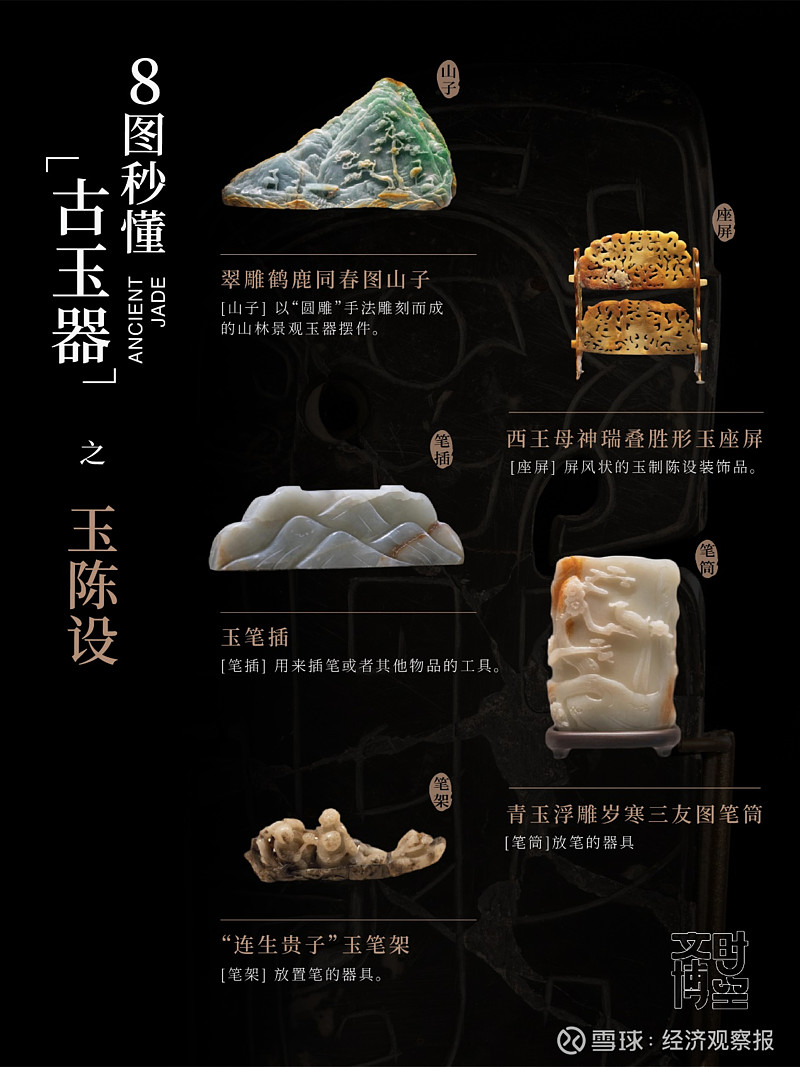

东汉 西王母神瑞叠胜形玉座屏

在《史记》中的“鸿门宴”上,刘邦送项羽“玉璧一双”,《周礼·考工记》载:“璧琮九寸,诸侯以享天子”,这是刘邦送给项羽的至尊之礼,项羽明白“天子佩白玉”的王权传统,所以没有再动杀机,是对于玉石神圣传统的印证。

战国 出廓玉璧

隋唐以后,传统的礼仪制度发生了改变,玉器的礼仪特征也逐渐淡化,逐渐成为一种祥瑞之器,佩玉仍然是一种风尚,尤其是贵族阶层和文人阶层。随着明清时期商业进一步繁荣,玉器在民间流行,玉文化的影响范围进一步扩大。自此,玉正式成为“人格”的象征,广泛影响了中国人的人生观、审美观、价值观和世界观。中国的玉文化真正站上了人类文明的高峰。

西汉 凤纹牌形玉佩南越王博物馆藏

玉是中华文明传承的重要载体,在中国传统文化中具有独特的地位,是最具普遍认同的精神文化。玉文化蕴含着“宁为玉碎,不为瓦全”的民族气节,“化干戈为玉帛”的友爱风尚,“金声玉振”的美好德行,“润泽以温”的仁爱温和,“冰清玉洁”的高雅气质,“玉”的人格化、抽象化己凝结为中华民族的文化品格。精美的玉器集天地之精华,正是玉文化源远流长的见证。

宋宣祖坐像轴,双手持玉圭

明代书画家徐渭,帽子上佩玉

《T形彩绘帛画》中“双龙交璧” 指示图

西汉马王堆帛画,以玉璧为界划分成上下两层上为人间下为地下。上层是墓主人的升天,下层是对墓主人的祭祀。整幅画最大的龙便是贯穿天上—人间—地下的“双龙交璧”,两条龙一条为青色、一条为赤色,呈现出一种奋力向上的运动感。

T形帛画作为招魂幡,起到招魂得以升天,灵魄入土为安的作用。因此著名艺术史学家巫鸿认为“双龙在升腾之际交缠着穿过璧孔,表现着玉璧在促成轪侯夫人从其暂时存在到永恒存在这一转化中起到的关键作用。”

相关阅读

神话走入现实:在天水,找到《山海经》里五千年前玉矿

玉中龙:从C形走向优美的S形

一眼三千年,独山玉有多“独”?

国博玉器展:45件美玉带你领略玉文化

聚赏珍玉:300+古玉讲述玉器流变

图片 | 杜广磊

排版 | 小谢

设计 | 尹莉莎