01

本周刚刚过去了一个特殊的节日,世界读书日(4.23)。

虽然今天的信息传播非常发达,知识变得大众、碎片化,我们可能会怀疑,今天还有人愿意沉下心读完一本书吗?

但看书依然是获取系统化知识最有效的手段之一,人生一条快捷的增长路径,就是用时间和生命,阅读和拥抱了世界上一流的书。

那么,在快速变化的今天,还有哪些值得我们企业家和经营者为之一读的书?我们怎么去读好它,读以致用?

02

首先,我们来听听单仁牛商董事长,央视凤凰评论员单仁博士的看法。

无论是经营人生,还是经营企业,我还是建议大家多去读一读经典书籍。

特别是对经营者来说,我们还是要多读一些经营哲学类的书籍,因为经营哲学才是经营的底层逻辑和规律。

为什么要读经典呢?

一个人经过的事,走过的路,每个企业发展的过程,都是独一无二的,其他人很难复制。

当然,一个企业的成功由众多的外在因素所构成,有着巨大的偶然成份,其他人再走一遍,也未必能有那个结果。

但经典之所以是经典,是它把别人曾经走过的路、踩过的坑,拿到好的结果的经验,整理成了一个系统,特别是阅读他们背后思考的过程,了解这种思考的底层价值观。

世界本来就是循环往复、螺旋式上升,本来就有自己的周期和发展规律。

核心的本质在于,人类的本性是不变的。

我们虽然没办法照搬照抄,但至少可以借鉴他们思考的底层逻辑,他们对于规律的判断方法。

我在去年年底,强力推荐单仁牛商的骨干精英阅读一本书,这本书叫《京瓷哲学》。

《京瓷哲学》是稻盛老先生,把中国的儒释道文化和企业经营融会贯通总结而成的经典。

经过了稻盛老先生的实践,凝练成一套非常实用的经营哲学,他让我们在关键决策问题上懂得取舍,知道关键,掌握核心,从表面上的灰度当中发现决策的内核。

我也比较喜欢《基业长青》和《追求卓越》这样的书籍。

把一个企业真正做强做大的核心的关键点总结出来,凝练出一些关键的要点,让我们至少有所借鉴。

这些经典名著,记录和描绘了最基本的人性底色,这些伟大的经典著作,可以提升我们的素养,不仅可以让我们增长知识,更让我们理解人性,洞察人性。

我们回到《京瓷哲学》,稻盛老先生揭示了经营的本质,不是在经营我们生意,而是在经营人,打造经营性的人才。

它的核心是提升心性,包括经营者和整个团队的心性,因为经营企业,也是人生的一部分,人生的目的和意义同样在于“提高心性”。

就像稻盛老先生所说,京瓷是在培养经营性人才的同时,顺便做点陶瓷生意。

现在的大多数经营者,都把经营的核心放在公司的事务上,而忽视了经营“人”这个最重要的因素。

我们想要在工作中取得出色的成果,人的思维方式、人的心性,都起着决定性的作用,所谓借势修人。

就像书里所说的:“要想获得事业的成功,必须持有纯洁的愿望,以利他为目的,利己是结果”。

当然,刚开始读《京瓷哲学》这种哲学类书籍,可能会有点枯燥无味,但继续读下去,讲的其实都是经营企业方方面面的那些事儿,把人生哲学与事业经营高度融合在了一起。

我问过身边的伙伴,包括我身边那些优秀的企业家,他们每次读《京瓷哲学》,每次都有不同是感悟和收获,这本书既是经营哲学,也是典型的经营实学。

所以,企业经营,一定要学会多读经典书籍,掌握经营的底层逻辑。

03

接下来,资深投资人,单仁行专栏作者宋子老师的观点。

最近我在看一本书《曾国藩领导力十二讲》,作者宫玉振是北京大学国家发展研究院管理学教授。

我们都听说过毛泽东年轻的时候曾说过一句话:“愚于近人,独服曾文正。”,这个曾文正,就是曾国藩。

探讨曾国藩的书籍有很多,这本书的独特之处,在于结合商学院的思维,给我们总结一个中国式领导力模型:立德、立功、立言。

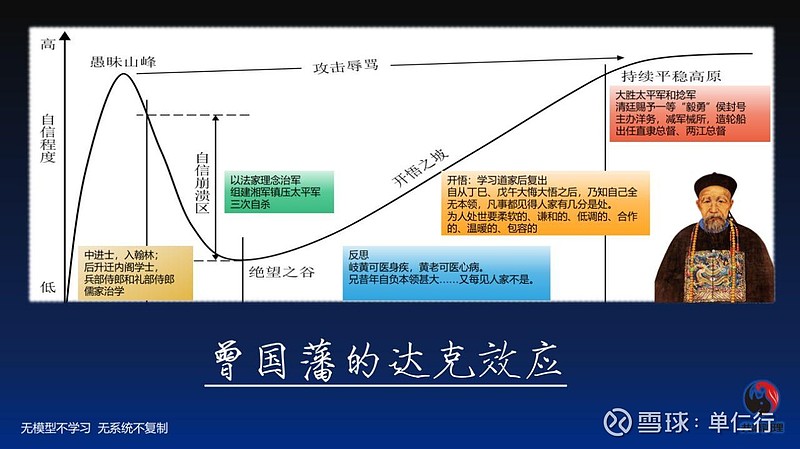

我还结合了达克模型,剖析曾国藩的经历,希望能对我们企业家有所启发。

首先,“立德”,就是道德的修养,修为的境界。

曾国藩一生的追求是做什么呢?

就是做圣贤,就是做道德完美的人。

曾国藩的座右铭是“不为圣贤,便为禽兽”,就是说要么当圣贤,要么是畜生。

他这一生历经挫折、打击与苦难,为什么始终没有放弃?因为曾国藩心里有做圣贤的追求,从来没有动摇。

我们经常讲:“修身、齐家、治国、平天下”。

“修身”是齐、治、平的起点,用我们今天的话说:自我管理是组织管理的前提,领导管理好自己,才能领导别人。

这就是“立德”。

“立功”,就是要建功立业,把事情给做成了。

曾国藩主要政绩就是镇压了太平天国起义,位极人臣,抛开政治角度,算是非常不错的功劳。

“立言”就是能够总结出自己的一套理论体系。

曾国藩一生读书、带兵、打仗、做官,对人性、对社会、对组织、对管理的理解,也远超出一般人。

他的家书、书信、著作有2000多万字,他和老子、孔子、孟子等圣贤最大的区别在哪里呢?

这些圣贤本质上是思想家,流传后世有《论语》、《孟子》、《道德经》,可以坐而论道。

曾国藩实际上是一个管理者,是个领导,他必须解决现实问题。

曾国藩特别善于总结,他经常把自己对人生、对社会的体悟总结出一个字、一句话、一副对联。

曾国藩总结出来的字,有一百多个,这也就是李鸿章所说的“一字之师”,在本书后面总结了12个字的领导力。

当然,书中让我感悟最大的,还是曾国藩的人生起落,中国的三大哲学流派都在曾国藩身上得到了融合和体现。

比如说曾国藩早期读书,信奉的是儒家思想,“学做圣贤”,这个奠定了曾国藩人生的方向、事业的追求。

但曾国藩带兵用的是另外一套哲学,就是法家思想。

儒家和法家的区别在于,儒家认为性本善,人的本性是善良的,强调道德教育和伦理关系;法家认为性本恶,主张用严苛的法律来约束人的行为。

这是不是像我们企业家管理中,企业家对员工的两种想法,自然也就有不同管理理念和手段。

孔子《论语》说:“君子之德风,小人之德草”,风往哪边去,草就会往哪边倒,说的就是道德的感召力、影响力。

法家正好相反,相信的是“力生强,强生威,威生德”。法家认为这个社会真正起作用的是权势,是实力。

简单来说,儒家是企业文化管理方式,法家是制度管理方式。

但曾国藩用严苛的法家思想在中期带兵中,经历多次失败,被罢免兵权,被迫回家守制,跌入了人生的低谷。

他的朋友欧阳兆熊跟他说了一段话:“岐黄可医身疾,黄老可医心病。”

这个黄老,就是道家。

意思说:你身体不好,我可以帮你开些药调理身体,但你的问题不在于你的身体,而在于你的心态。

前面的兵败原因是法家理念太过霸道,太过强势,太自以为是。

法家的弊端从商鞅被车裂也能看到,我做投资属于量化标准的投资思维,也是属于法家思想,在带团队上也碰到了类似的问题。

曾国藩悟道就说:想做成事,一定要先会做人,做不好人,一定做不成事,你要有柔软的心态,你要处好跟别人的关系,才能把事做成。

我用达克模型,总结了曾国藩人生起落:儒家理念第一高峰,法家治军的自信崩溃,在绝望之谷的反思、开悟之坡,再到持续平稳高原的成就。

曾国藩的起伏跌宕,把儒、法、道三家的精髓完美地结合在了一起,既有儒家读书人的理想与追求,又有法家管理者的清醒与现实,同时又有道家领导者的成熟与灵活。

这种从读书人、管理者、领导者一步步的成长,也给我了很大的启发,如何跟团队、客户、同行相处,先做人、再做事,而不是把团队当做理性人、当做一串串代码。

同样,一个优秀的企业家、投资家,既要有对理想的坚守,又要有清醒的现实取向。

理想与现实之间的这种平衡,是成熟的曾国藩在领导力上的最大特色,这是曾国藩这本书对我最大的启发,希望能引发大家的思考。

—

责任编辑 | 罗英凡

本文图片均来源于网络

本文不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎