01

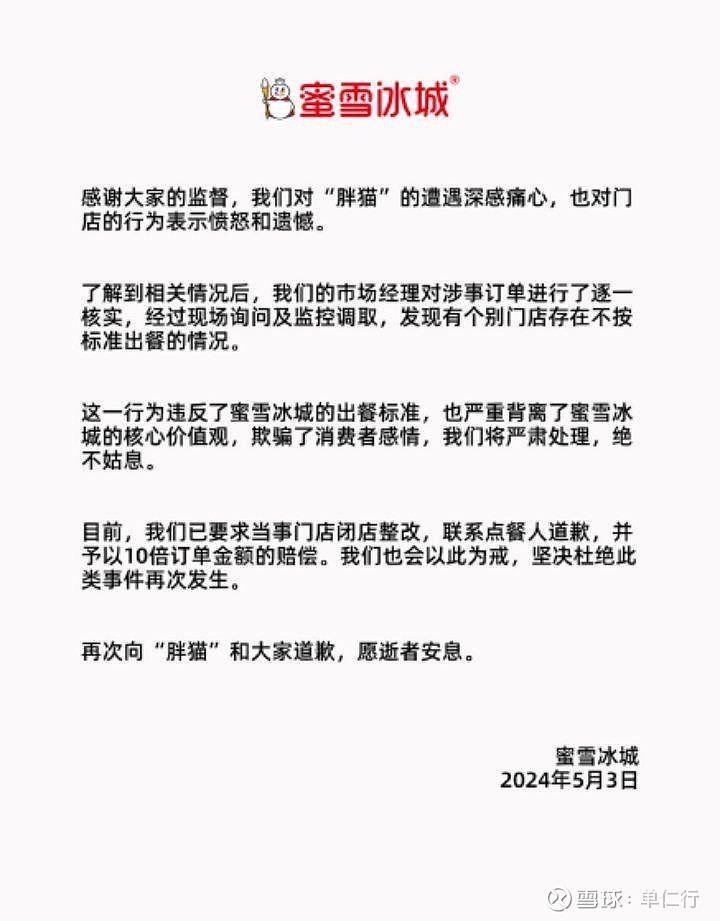

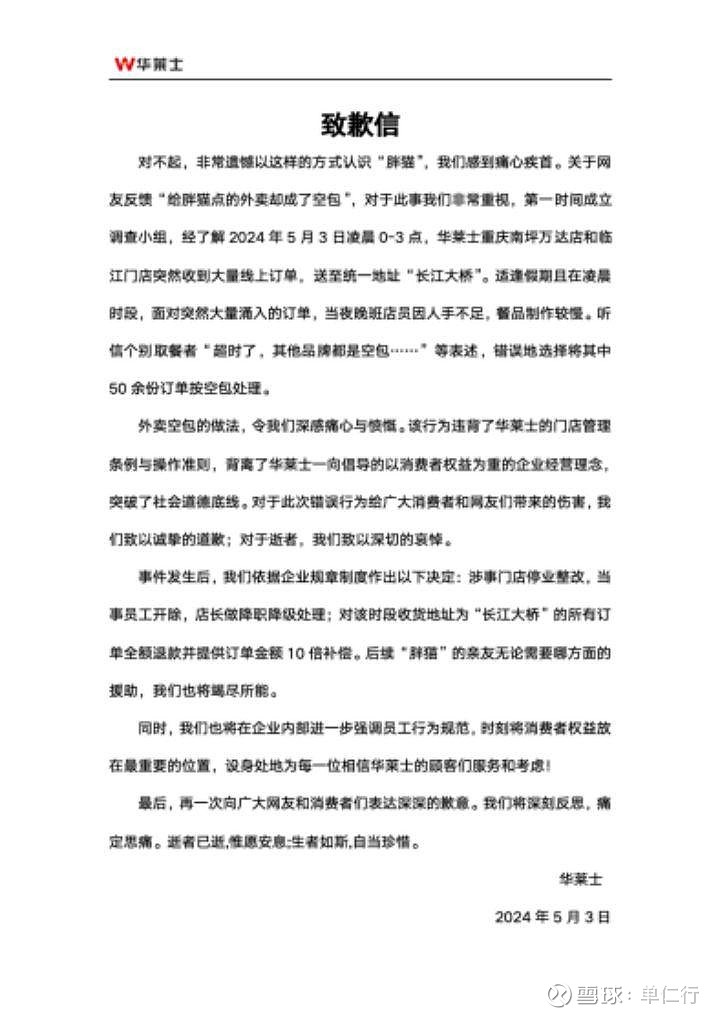

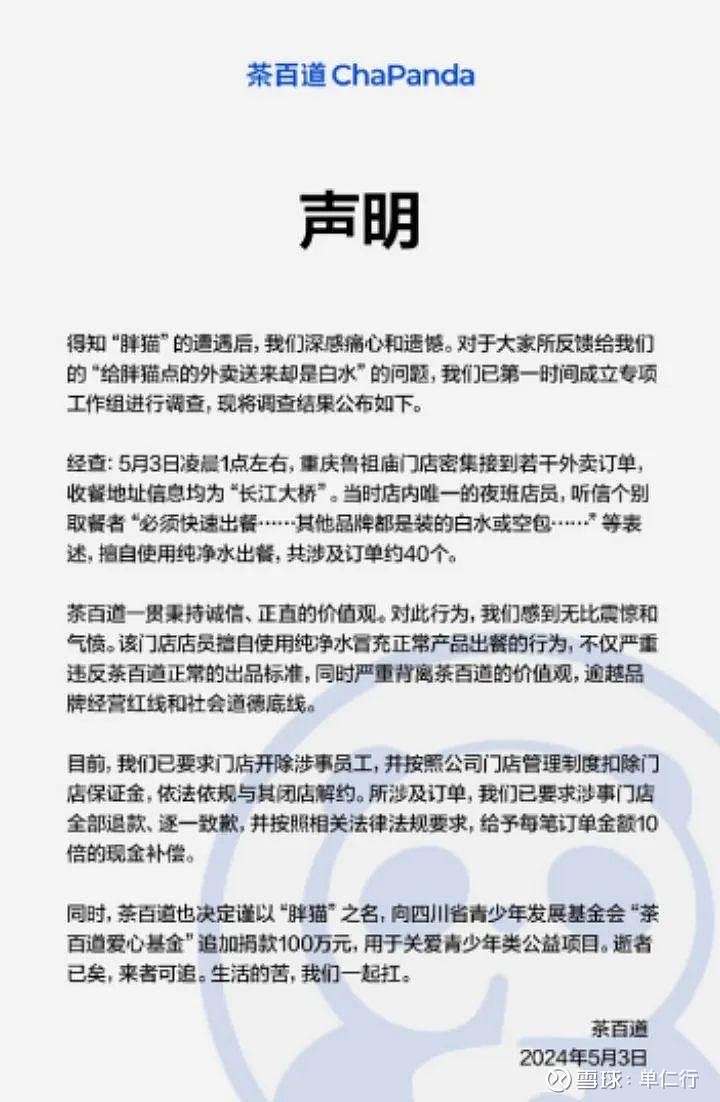

昨天,我们关注到一个很奇特的现象,国内一些著名的连锁餐饮品牌,蜜雪冰城、华莱士、牛约堡,包括已经上市的茶百道,突然扎堆的为同一件事道歉。

茶百道更是为了表现道歉的诚意,额外捐了100万。

好奇之余,我们去了解了一下整个事件,当然,事件本身就不展开说了,是一个结局并不太好的事情。

也许是这个男生的感情经历让人痛心,也许是他“想吃麦当劳”的头像引发网友的共鸣。

有很多网友自发的点了各种餐饮品牌的外卖,送到事发处纪念他。

结果,因为订单太多,加上很多人只是为了纪念。

有些餐饮店就起了点小心思,饮料我换成自来水,吃的我不做,反正也没人真的来吃,让外卖员拿着空包过去,当然,钱是照收不误,一分不少。

当这样的“空包”被发现之后,很快就在网上引起了大众的愤怒。

也确实该骂,人在的时候被骗就算了,人都走了还要被商家再骗一次,网友就开始一个个清算这些品牌,于是就出现了难得一见的品牌集体道歉。

但有意思的是,同样是加盟,同样是连锁品牌,同样是深夜员工加班制作,也知道这个订单只是出于纪念,但偏偏订单量最大的麦当劳,反而没有空包,正常出餐。

很多人就纳闷了,为什么会有这样的差距呢?

难道就因为麦当劳规模大一些?

那也不对呀,蜜雪冰城是世界第五大连锁快餐品牌,门店超过3万家,茶百道也是上市公司了,他们也不差呀。

难道是麦当劳出身于国外品牌,所以人家天生就比我们国产品牌做的更好一些?

02

其实,这并不是什么“国外的月亮就一定比国内圆”。

我们从商业的角度来说,空包之所以发生的根源,还是在于加盟模式的区别。

可能有人会很奇怪,蜜雪冰城是加盟,茶百道是加盟,麦当劳也是加盟,大家不都一样?

诶,这里面还真的不一样。

虽然这些品牌都是加盟,但加盟的商业模式,亦有差距。

第一种是粗放式的加盟,主要是以“加盟”这种形式作为盈利方式,或者是扩张手段。

就像我们熟悉的规模效应,只要把规模铺上去,成本就能降下来,但这里面其实有一个不注意就要坑死人的投资成本。

因为一个店生产的产品、接待的顾客数量是有限的,比如说极限是1天1000个顾客,超过这个数量就要多开门店、采购设备、聘请人员。

这时候即使我有两个店,我还需要一个爬坡的等待期,我的利润还没有一个店的时候高。

所以,如果要大量开店,就需要提前投入大量的资金,承担等待期的风险,开放加盟就是一个解决资金、转嫁风险的方式。

甚至还能起到错位竞争的作用。

就像德卢卡在1965年创立赛百味的时候,麦当劳已经是快餐巨头了,为了突破限制,跟麦当劳竞争,德卢卡就设计了一套“以价换量”的加盟模式。

加盟条件非常宽松,我不管你的门店选址,也不管你有没有经验,只要你有钱开店,我就让你加盟。

加盟费只有麦当劳的20%,我就是鼓励你多开店,当然,取而代之是高达12.5%的提成费,远高于当时麦当劳的4%。

这就是为了追求地盘,故意采用了粗放的加盟模式,我知道我可能管不了这些加盟商,但我目的就是要追求数量,我自己一边开直营店,一边让加盟商替我快速占领市场。

纵使泥沙俱下,那也不是我现在要考虑的事。

当然,赛百味能在那段时期坚持下来,靠的还是德卢卡的个人能力很强,把供应能力追上来了,而且,赛百味的品类单一,价格便宜,我就卖个饮料三明治,供应链很简单。

但只要供应链复杂,品牌又没有直接供应的能力,加盟商基本上就会放飞自我了,人工、操作、材料能省就省,我就是花钱买你的品牌,其他的你少管我。

加盟也就成为一种贴牌冠名了,这些所谓的“加盟商”出点问题,品牌就得倒霉,很难走长久。

所以,这种粗放式的加盟模式,自然也就开始了进化。

03

进化的第二种就是“粗中有细”的加盟,主要是以“供应链”这种形式作为盈利方式。

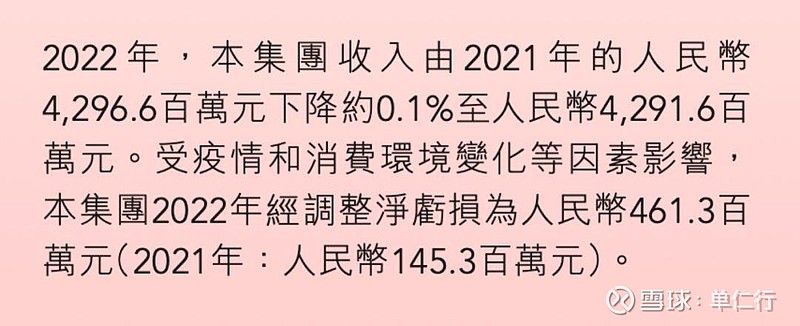

就像刚上市的茶百道,2020年到2022年,营收从10亿一路飙升到42.3亿,3年翻了4倍多。

净利润从2.38亿提高到9.65亿,也是3年4倍。

我们对比一下2022年还在苦苦坚持做直营的奈雪的茶,就一目了然了。

奈雪2022年营收42.9亿,净利润亏损4.6亿。

营收都差不多,但利润一个天上,一个地下,这就是模式差别问题。

奈雪做直营,他赚的是产品的利润,他就一定得靠品牌去吸引顾客购买,撑过重资产投资的爬坡等待期。

茶百道当然不用等,因为他赚加盟商的材料钱。

虽然茶百道刚上市,可以豁免今年的财报,但根据招股书数据,从2020年到2023年3月底,茶百道的门店数量从531家一路开到7117家,其中99%都是加盟店,自营门店就6家。

营收中的绝大部分都是来自于向加盟商卖原材料,像2022年,卖原材料给加盟商的收入占比达到90%,剩下的就是设备费和加盟培训费。

相似的还有蜜雪冰城,你说他是奶茶品牌,还不如说他是个制造商,他连茶杯都是自己生产,柠檬还要自己种树。

所以,这些品牌都在向产业链前端走,往原材料供应商的方向走,我保证供应链的能力,再加上数字化的管理系统,我就能保证产品的价格优势,同时,我也就有了一定的制衡加盟商的能力。

所以,为什么很多品牌,像奈雪、喜茶、海底捞都是坚持到现在才开放加盟?

因为之前都在培养自己供应链和品牌的实力。

没这个实力,想都不要想,加盟商在质量保证、进货渠道,原材料质量各个方面早晚会出问题,损害品牌的声誉,这就是个明牌。

但这种制衡的能力还只是一定的。

就像这次空包事件,为什么这些门店明知这么做不对,还非要犯错呢?

归根结底,店是他们自己的,员工是自己的,品牌是制衡我,我是加盟商,也是他的客户,他不能完全控制我。

但麦当劳也不是直营,怎么就能控制呢?

因为他也不是普通的加盟。

04

这也是第三种加盟模式,特许经营。

麦当劳一开始在中国也是采取了直营,后面同样因为扩张的成本问题、资金问题,选择了加盟。

因为麦当劳的灵魂在中国没行得通,这个灵魂就是“人人都以为麦当劳是卖汉堡的,其实麦当劳是做房地产的。”

但不好意思,由于国内对外资购买地产的限制,麦当劳在中国的自持物业比例不超过10%,远低于欧美市场的60%。

所以,麦当劳也扛不起飙升的租金,启动特许经营,并且在2017年引入中信集团这个战略投资者,持股52%。

也就是说,麦当劳授权“麦当劳中国”拥有特许经营权,而麦当劳中国52%的股份在中信手里。

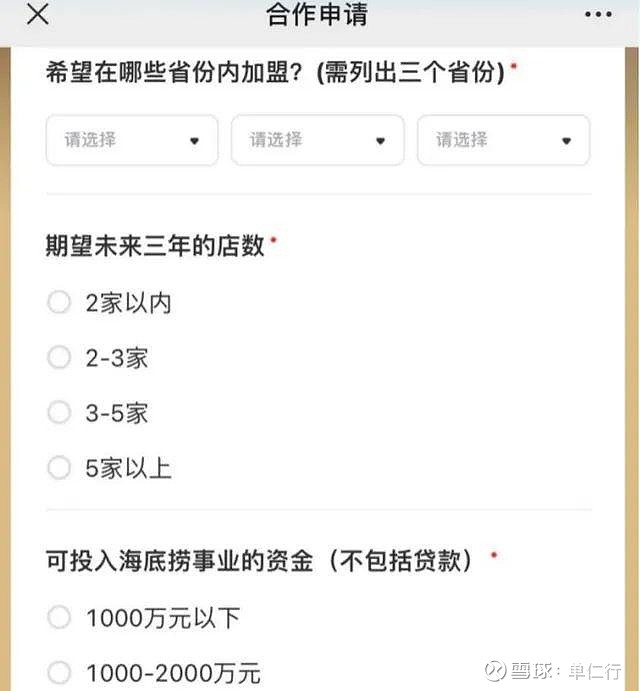

那么,这个特许经营有什么不一样的呢?

同样也是加盟,但在一开始要支付给麦当劳一定比例的特许使用费,之后以每月营业额为基础,支付服务费和房屋租金,还有一部分品牌推广费用。

也就是加盟商只需要提供位置、资金,其他的管理、运营、团队、品牌都是由麦当劳这个品牌方去培养和派出。

我特许你经营我的品牌店,但是怎么经营,要按照我已经验证过的标准来,大到我的品牌方向,小到出餐的动作标准,我的灵魂你不能丢。

你觉得有哪些改进的意见可以提出来,大家一起商量。

这就相当于是一位股东,一位合伙人一样,既是经营者,也是整个项目的拥有者,大家一荣俱荣,一损俱损。

这样的方式,既能保证加盟商的回报周期和盈利需求,也能保证品牌的稳定性和品控质量的一致性。

这是我认为今天能够去平衡好加盟方和品牌方的一种模式。

唯一的问题就在于,他的养成速度会很慢。

真正要做到特许经营,不光是品牌大,供应链的能力强,还在于那些更加细节的地方。

比如说这个餐品要炸多少秒,怎么操作,什么时候要搞卫生,是擦一遍,还是两遍?

这些标准都要非常漫长的经验和试错,逐步落实成为每个人看了就会的SOP。

会做了还不够,因为规章制度是需要大家从心里认同才会真正落到实处,所以还要特别注重企业的文化,以及员工的培养。

这都是拿时间一点一点磨出来的功夫。

所以说为什么海底捞干了30年,才敢开放加盟,并且要求加盟商要认同企业文化、价值观,要有长期发展的意愿规划,这其实就是一种特许经营。

包括我们单仁牛商的学员,百果园也是在解决供应链能力的同时,往这个方向转变。

我们放眼全球市场,麦当劳、肯德基、星巴克这些头部的连锁餐饮品牌,毫无例外都依靠特许经营模式实现跨越式成长。

但特许经营确实需要时间的沉淀,需要能力的复制,需要理念的改变,需要坚定的信念。

再给这些企业多一点时间,我非常相信中国一定会成长出自己的“麦当劳、肯德基、星巴克”。

—

责任编辑 | 罗英凡

本文图片均来源于网络

本文不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎