范文虎,人称 “范梼杌” (táowù)。

不要以为这是污辱性的称呼, “梼杌”只不过反映了范文虎愤世嫉俗的佯狂,就像竹林七贤,就像扬州八怪。而且范文虎自己对 “范梼杌”的称呼并不介意,他自己就称自己为 “鄮西古狂生”。他的一首自嘲诗中有这样一句: “逐贫未许师扬子,骂人何妨学灌夫。”从中也可想见他的佯狂心态。

他本名范文甫,晚年见到一方汉印,这枚印章顶上刻有虎头印纽,范文甫就不惜以重价买下。他对这方汉印爱不释手,也就将名字中的 “甫”字改成 “虎”字。从 “鄮西”两字可以推想,他最初住在宁波西郊,不过后来移居江东砚瓦弄。

范文甫(他晚年才改名为范文虎,这儿先称范文甫)是一名儒生,20岁时就选为县学附贡生。但是这位宁波先贤秉性耿直,说话直言无讳,得罪了学中权贵,被革去 “前程”。从此他就抛弃了科举这一已经腐朽透顶的进取形式,开始穿对襟的明朝服装,表示与腐败无能的清廷决裂。

范文甫的父亲范邦周精通医道。范文甫就向自己的父亲学习 “疡伤外科”。游学扬州时,范文甫遇到一位精通医道的高僧。这位高僧指点范文甫如何望色察舌,并授以经方,范文甫还从这位高僧处学到了疡伤外科以及针灸医术。

范文甫并没有就此罢休,而是潜心于中华医学浩瀚的文库中。中医四大经典: 《黄帝内经》、 《伤寒论》、 《金匮要略》、 《温病条辨》,他都精心研读,特别推崇 《黄帝内经》、 《伤寒论》、 《金匮要略》这三本经典医书。这些古典医书文义古奥,并不是一般江湖郎中所能读懂的,但范文甫是贡生,当然能读懂读透,再说曾得高僧指点,他的医术就越来越高明。

当他的父亲去世时,范文甫已经是宁波闻名的医生了。

《鄞县县志》上说 “先生初擅疡伤,继专精内科。主古方,好用峻剂,患者至门,望见之,即知其病所在,投药无不愈……”有个慈溪人叫沈乃卿,从上海回到家乡,受人之托,请范文甫代开 一张温补的方子。范见沈进门,肩头略微有些倾斜,看出这是中风的先兆,开出 “补阴还五汤”交给沈乃卿,叫他经常服用。这位沈先生自我感觉良好,并不相信自己有病,将方子束之高阁。沈乃卿回到上海3年后果然中风,以致半身不遂,十分后悔。

范氏不但见到人能诊断病情,听到声音他也能辨病。他的一位学生苏炳臣曾说起过这样一件事,有次一位病人来就医,问范文甫,能不能吃肉。范文甫说,只管去吃。其实这种病是不能吃肉的,只不过范文甫听出此人已病入膏肓,不能施治了,所以吃不吃肉都无所谓了。果不其然,这个病人过了30天就去世了。

范氏治病,不拘于病名,悉以辨证论治为原则。他以此告诫门人: “为医首要认清了症,方能治得好病,病名可不必强求,若必要先具病名而后言治,则当病情模糊时,岂将置之不医乎!”是呀,病人不知道自己的病名是十分正常的事,就像现在病人进了大医院,不知该挂哪一科的号。

范氏认为人和自然界有密切关系,加上社会、家庭因素,从而产生七情六欲,旦旦而伐,遂成疾病。范氏治病主张因人因时而异。虚则实之,寒则热之,用之得当,就能药到病治。他开出的药十分精练,多至五六味,少则一二味,却能屡获奇效。范文虎过世后,他的弟子整理出版了 《范文虎医案》。范文虎医案,不拘形式,随笔写就,有的只书一二字,有的数百言,嘻笑怒骂,皆成文章。更为难得的是,他曾误治过的病例并不掩饰。现在一些人,特别是当了官的,有了错误就不认账,读读范文虎医案,能叫他们羞死。

这些医案,对从医之人值得借鉴。

“邵晓蓉儿子谱生,十一月初二日甲午。以为肺痨也,则宜补肺。以其有咳呛也,以为热也,则宜寒冷。以其有潮热也,一见吐血,即用凉药温其阴,用滋腻药润其肺。究竟血可止与否?潮热可除与否?咳呛可已与否?皆不暇计。其血属于何经,因何而吐?罔然不解。以为如是平和尚不能效。人死则曰病难治,我药不错也。相率成风,互相标榜,连结心气。此一人去,又一人来,大率类此,以保自己名誉;而病家亦以人人如此,殆不致误。率至病日见重,亦甘心自认天然。而为之医者,诩诩然自鸣得意。噫,可怪孰甚矣!令郎吐血,并非肺痨,虽有咳呛,肺脉至今尚归本体,云病自六月起,乃医之不当所致。为日已久,当该有对症之方。见医骇异,置之不服,始于胆小,其实自误者当居其半。若再从前法认定肺痨,以后可不须延医,甘心就木而已。其病在于胃中寒热不调。现在客寒阻于肺络,故其咯声不爽,当见症治病,随机施治,待外邪已解,然后顾其本元,亦非温脾暖肾不可。此时尚早,先解肺寒。方列于后,勿煎,但泡二次,忌风为要。服与不服,任从尊便;欲生欲死,任尔自取。”

这个方笺中既有对患者病情的分析,也有对患者父亲的谆谆告诫,更有对医界陈术和庸医的无情揭露,读来淋漓痛快。上面这段话早已超越了当时的年代,也超越了医学意义。

慈城有某君,喜欢喝茶。自制露香茶,选用上好碧螺春数斤,再在荷花盛开时,将茶叶放在荷花叶瓣当中,晚上放进去,第二天早上收起来,经露四十九日,然后晾干,密封贮藏。以后每天饮用。后来发寒热了,一年多来,到处找医生,都没有治愈,就去找范文甫。范氏问清此人每天饮用这样的茶水,就断定了病源所在。他开出 “蜀漆散”,蜀漆、云母、龙骨三味药材,还向病人赠送向日葵籽数斤,叫他经常放在口中咀嚼勿怠,其间停止饮用露香茶半月。半月后,这人的病果然洽愈了。他向范文甫求教,范文甫对他说: “尊驾病症,实因久服露香茶所致。因荷瓣中露水,清凉阴寒,君饮服已数年,大热天尚用棉袄,可见寒热滞留,积重之故。而葵花向阳而开,葵子得太阳之精华,服之以阳攻阴,故其效立见也。”

范文甫医名日隆,哪家上辈弥留之际,其儿孙如果不请到范文虎看一下,就会被邻舍亲朋视为不孝。

范文甫也开着诊所,在江东。当时宁波中医挂号金要收六角,范文甫却只收四角零六个铜板。要请范文甫出诊也不难,但诊费就十分昂贵了,到慈城一次就收费48元,上海等地以天数计,出诊费300元外,逗留一天加100元。当时一般人的月收入不过五六元银元。有人问过范文甫为什么门诊与出诊差异如此之大。他说,“门诊之人,亦贫病者为多,出诊则多殷实之家。既出诊所费甚伙,倘非富有,断不会有如此排场。”如果有急病亲属,晚上去请他,即使寒冬腊月,半夜寒风凛冽,这位名医也会掀开热被窝,穿衣出诊,决不怠慢。 “范梼杌”一点也不 “梼杌”!

现在八十来岁的宁波人,不少都见过范文甫。

这位名医身着灰色对襟长衫,头戴宽沿铜盆帽,脚蹬芒鞋,端坐在风凉轿上,三名轿夫抬着他在东门街飞快而过。也许有人会说,三个人怎么抬轿?其实抬轿的还是两个人,一个人在一旁跟着跑。跑一段路,就会钻进两根轿杠之间,接替另一个人,这样不断替换,速度当然很快。

前清年间的衙役,民国期间的警察,见了范文虎坐着轿子过来了,就会赶紧叫行人避让,就像现在避让救护车。路人见到了,就知道,准是哪家人得了重病。要是轿夫并不是飞快抬过,谁家有人得病了,就可以上前拦轿,范文虎会叫轿夫跟着那人前去就诊。

患者家中贫穷,范文甫就不收诊费,有时连药费也免了。上世纪90年代出的《宁波市志》也说到此事。但上面只说可以到某药店撮药。其实,家中若拿不出药费,拿了范文虎的方子可以到陈得生堂去撮。那家药店是范文甫的 “定点单位”。药店倌见了方子就会不收病家的钱。陈得生堂在现在中山西路的缸桥巷中。凭范文甫的名头,他盖了章的药方到别的药店也可免费撮药。

当然那些药店到年终还是要收钱的,是向范文甫结账,药店开出多少范文甫就给多少,往往他会将一年治病所得都拿出来。他写了一副对联挂在自己的堂屋正中: “但愿人皆寿,何妨我独贫。”听到这些,现在一些拿红包的医生就会羞死。

对穷人仁心仁术,对权贵,范文甫却冷眼以待。

当时军阀张宗昌有病请来范文甫医治。这个张宗昌,人称 “三不知”将军,即兵不知有多少,钱不知有多少,姨太太不知有多少。此人劣迹斑斑,是个混世魔王。范文甫诊视后就开出疏虞清晨汤一方。张宗昌接过药方,一看上面只有寥寥数语,药方中也没有几味药,而且这些药都十分便宜,就大声训斥: “这算什么方子。”范文虎稳稳坐着,微微一笑说: “这个嘛用药如用兵,将在谋而不在勇,兵贵精而不在多。乌合之众,虽多何用?治病亦然,贵在辨症明,用药精耳!”

范文甫此语一出,在座的张宗昌幕僚都听出这是在讥刺大帅,都想离开,却又不敢走。范文甫却依然谈笑自如。

范文甫关心着民间的疾苦。1927年,宁波霍乱流行,他在大沙泥街中医时病医院。范氏用王清任 《医林改错》中“解毒活血汤”和 “急救回阳汤”来治疗霍乱。根据症状不同,分别因这两种方剂施治。文化泰斗章太炎先生与范文虎常有书函往还,对范用上述两方笺治疗霍乱,特别欣赏。他在给范氏一信中说: “主药乃在红花、桃仁。红花五钱,行血通脉之力不细;桃仁八钱,则杀菌之功伟矣。足下又以其方进三四剂,所以治有奇效。”太炎先生也精通医理,能得到章太炎先生赞许实在是不容易的事。

霍乱流行期间,范氏还带人到轮船码头分发防疫药方。许多病人因此得救。

1919年范氏发起成立宁波中医研究会,他也理所当然地成为会长,他还开创中医专门学校,培养医学人才。他的门生有50多人,他的三传弟子至今还遍布宁波医界。

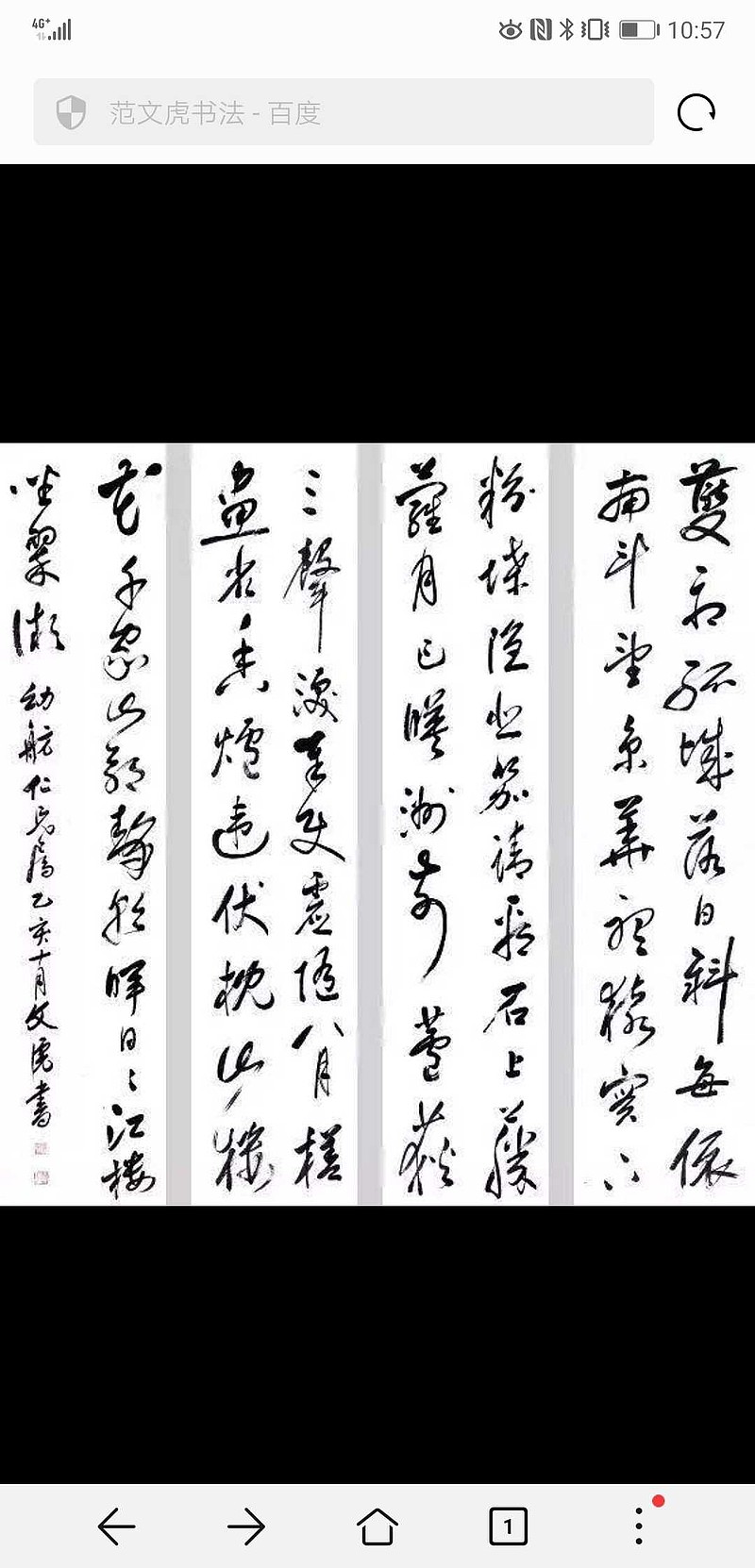

范文甫不光医术精湛,他的诗他的书法都值得称道。

范诗稿中诗篇达370余首,计3万余字,其中以长律为多。他的诗情真意切,通俗易懂,内容涉及道德、哲理、社交、时局变迁。由于范氏愤世嫉俗,深感自己又无力回天,只好逃避现实,独善其身,他穿僧衣,剃光头,就反映了这种心境。因一首 《题自照》诗就是很好的写照: “昔为道士,今为和尚;不十年间,又一模样。”

范文虎的书法也是当时宁波排得上号的。科举中梅调鼎因书法不中程见黜,不得参与省试,从此放弃科举,发愤练习书法。当代书法家沙孟海评论梅调鼎的字 “不但当时没有人和他抗衡,怕清代二百六十年中也没有这样高逸的作品。”