硅谷之所以成为硅谷,皆因仙童公司的存在。硅谷绝大多数的半导体公司,都是由仙童公司离职员工所创立的,那里就是美国半导体产业的源点。

中国医疗器械产业也存在这样一个源点,它就是1986年成立的深圳安科。我国有200多家医疗器械企业与深圳安科有着直接或间接的联系,堪称中国医疗器械的“黄埔军校”。从这间学校中,走出了迈瑞医疗创始人李西廷和徐航,理邦仪器创始人张浩和祖幼冬,宝莱特创始人燕金元……

深圳安科是国内第一家主做国产创新的医疗器械公司,由中科院声学所陶笃纯牵头,中科院成立的科健公司和美方股东Analogic共同出资创立。陶笃纯就是中国医疗器械国产化的总设计师,引领着中国医疗器械领域的艰难创新。

当时,中国医疗设备产业一片荒芜,国内医院的医疗设备只能依靠海外进口,但由于当时我们还未加入WTO,因为进口配额限制的原因,海外医疗设备供不应求。正是看到了这个机会,当时还是深圳安科办公室主任的李西廷带领超声部技术骨干徐航离职创业,于1991年创立了以代理经销为核心业务的迈瑞医疗。

依靠代理业务,迈瑞医疗很快完成了第一桶金的原始积累,迈瑞的故事也就此开始。

01

艰难开端:资本的选择

经销代理模式护城河极低,比拼的就是各家公司的资源实力,这方面刚成立的迈瑞医疗是难以与老牌代理公司相抗衡的。因此,在赚到第一桶金后,迈瑞医疗果断地开始自主研发。

然而,自主研发的难度远远超出李西廷等人的想象,依靠代理赚的第一桶金很快就烧没了,迫于无奈李西廷只得向深圳政府求助,在深圳科技局的协调下,迈瑞医疗才依靠一笔近600万元的无息贷款顺利度过危机。最终,我国第一台自主研发的多参数监护仪于1993年顺利上市。

现实的残酷总是超出人们的想象。虽然迈瑞医疗成功踏出了自研的第一步,但自主研发的多参数监护仪却与市场中的成熟产品有极大的差距,迈瑞的产品依然只是模仿为主,并没有核心技术。为了顺利打入医院市场,迈瑞只得通过价格战的方式抢占市场:外国产品卖10万,迈瑞就卖4万;医院资金不足,那么先赊销、分期付款。

虽然通过新颖的营销模式,迈瑞医疗自研的多参数监护仪获得了一定量的市场份额,但赚钱能力却较纯代理模式有了明显下降。再加上后续研发过程中并不顺利,因为部分看好代理业务的创始人选择离开公司,这也使得迈瑞医疗失去了部分代理订单,公司再次遭遇了财务危机。

李西廷再度向外界求助。这一次,他远赴美国,并成功说服了华登国际,获得200万美元的天使投资。虽然这笔钱如今看起来并不多,但在1997年这却是一笔巨款。

在这笔投资加持下,迈瑞医疗在随后三年中,先后研发出我国第一台便携式多参数监护仪和第一台准全自动三分群血液细胞分析仪。

这两款自研设备不仅扩充了迈瑞医疗的产品库,更为重要的是向市场证明自己是有连续研发能力的。两年之后,华登国际再次领投了迈瑞医疗新一轮600万美元融资。

自此,迈瑞医疗开始走上了一条资本驱动研发的道路。在那个国内医疗器械产业全面空白的年代,尽管迈瑞医疗的技术力并没有很大的领先优势,但资本的注入还是使得迈瑞医疗获得全速奔跑的良机,也使得它成为当时国内医疗器械的研发担当。

02

高速发展:美股十年

回溯迈瑞医疗发展史,创业的头十年是其发展最为艰辛的时期。当时国内企业最缺的不是技术,而是验证技术的资金,因此李西廷两次关键融资造就了迈瑞医疗今天的成绩。

持续获得海外投资机构的融资后,迈瑞医疗开始上演“中国医械巨头”的故事,并顺利在2006年登陆纽交所,成为首家上市的中国医疗器械公司。尽管2.7亿美元的IPO融资额度并不高,但却足以帮助迈瑞开启全球化扩张之路。

上市后的第二年,迈瑞医疗就以2.09亿美元的价格收购美国老牌医械公司Datascope的监护仪业务,一举跃升为全球监护仪第三大品牌。对于这次并购,市场中是存在极大争议的,做空机构Ottoman Bay就曾质疑迈瑞医疗收购Datascope监护仪业务业务的合理性,因为在它看来Datascope并不值那么多钱。

但实际上,迈瑞医疗收购Datascope监护仪业务业务的目的并不仅仅在于资产,更重要的是一次进军美国市场的机会。依靠Datascope的销售渠道,迈瑞医疗顺利打入美国市场,从而实现了由地区性企业向全球性企业的蜕变。

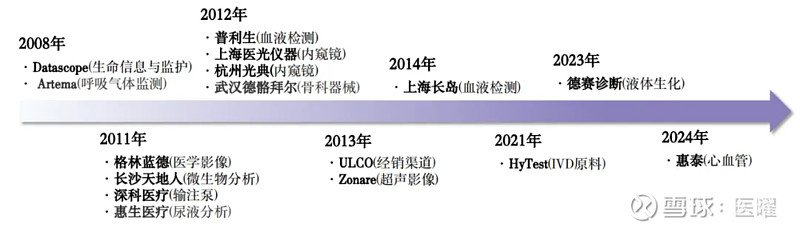

自此开始,迈瑞医疗进入疯狂收购期。从2008年到2014年,迈瑞医疗先后进行14次外延并购,收购资产既有Datascope这样的海外老牌公司,也有深科医疗这样的国内后起之秀。

依靠外延式并购,迈瑞医疗一方面迅速拓展了自身的业务版图,由最开始的监护仪业务,逐渐拓宽至医学影像、内窥镜、IVD检测、骨科器械;另一方面,充实了公司营销渠道,通过收购Datascope进入美国市场,通过收购Artema进入欧洲市场,通过收购ULCO进入大洋洲市场。

尽管外延式并购帮助迈瑞医疗收获了业绩与规模的快速增长,但却始终难以收获美股投资者的信任,最终李西廷决定在2016年对迈瑞进行私有化退市。

从股价上看,迈瑞医疗在美股的十年闯荡以失败告终;但从企业发展角度,正是美股十年的发展,帮助其成长为全球性公司,堪称意义重大的十年。

03

竞争是留给失败者的

美股私有化之后,迈瑞医疗经过两年的盘整,就很快在创业板上市。不同于美国市场的低估,华丽转身的迈瑞医疗得到了国内投资者的大力追捧。

在美国市场中,存在大量的优质医疗器械标的,因此迈瑞医疗并不亮眼。而在国内市场中,迈瑞医疗是独一无二的存在:唯一能够与全球主流医疗器械扳手腕的公司。正是基于这一重光环,促使迈瑞医疗成为国内最受欢迎的医疗器械公司。

回归A股之后,迈瑞医疗并没有放弃过去“外延式”并购的发展路径,分别在2021年、2023年和2024年投资收购HyTest、德赛诊断、惠泰医疗。这三次投资分别为IVD和心血管两大赛道,而这两块业务也是之前迈瑞医疗的弱项,很显然迈瑞是想通过收购与投资补足自己的业务短板。

迈瑞医疗虽然在A股时期采取了与美股同样的“外延式”并购策略,但两者却存在本质的区别。美股时期,迈瑞医疗只算的上是一家刚刚展露头角的潜力新星,因此当时其并购策略极为激进,更看重的是收购资产的战略价值;A股时期,迈瑞已经成长为绝对龙头,并购标的也开始逐渐谨慎,更看重性价比。

这种谨慎不仅源于增长的预期,也源于业绩的压力。

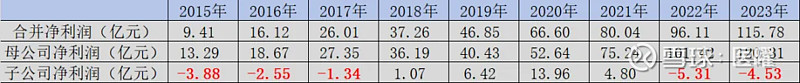

从业绩表象看,迈瑞医疗极为稳健,是A股最优质的成长型标的。但抽丝剥茧之后,投资者就会发现迈瑞医疗所并购的资产实则存在极大的经营压力。现阶段,迈瑞医疗的增长依然主要依靠母公司的业绩持续增长,子公司虽然营收也在增长,但整合后的净利润却是亏损的。

换句话说,即使收购了如此多的丰富资产,但它们依然缺乏独立的持续盈利能力。疫情三年吃到了疫情红利,但最近两年却又陷入大额连续亏损之中。透过数据拆分,投资者可以发现迈瑞医疗的增长逻辑远没有表面看上去那样稳健,持续并购所带来的价值并没有完全体现在财务端,更多依然是增厚了公司渠道层面的建设。

图:迈瑞医疗净利润拆分,来源:锦缎研究院

回归到核心逻辑层面,迈瑞医疗过去三十多年的发展第一性到底是什么?是研发,还是营销呢?其实都不是,迈瑞医疗之所以能够实现弯道超车,最核心的关键还是在于资本层面,与同一起跑线的竞争对手相比,早期海外机构的注资帮助它抢得了发展的第一步。

这些年,迈瑞医疗确实在研发层面投入很多,但研发却并非公司规模持续快速扩张的核心原因,依靠资源并购带来的持续增量才是迈瑞业绩的核心推力。

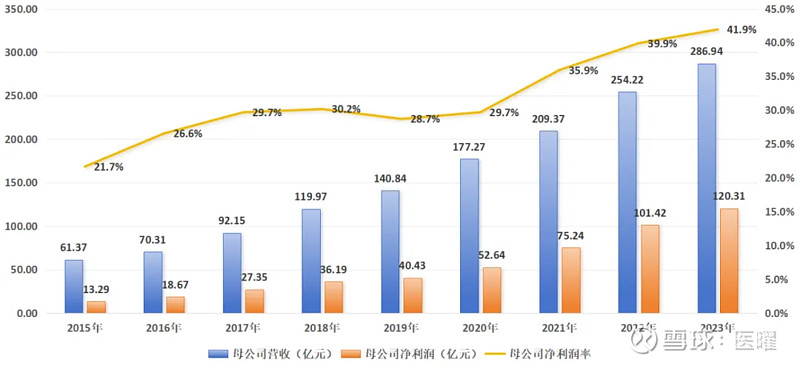

迈瑞优秀的业绩足以证明,现阶段医疗器械确实是一个优秀的生意,在医疗产业极度内卷的情况下,迈瑞医疗依然可以源源不断的获得高额盈利。以2023年为例,迈瑞医疗母公司营收为286.94亿元,净利润为120.31亿元,母公司净利润率高达惊人的41.9%。

图:迈瑞医疗母公司净利润趋势,来源:锦缎研究院

但若投资者将视角拉回宏观层面,以整个企业发展规模作为参考标准,就会发现迈瑞医疗资本驱动红利注定将会慢慢消退。当企业规模已经足够庞大,那么横向扩张带来的价值就会持续降低,而以创新为代表的纵向价值则会愈发放大。

彼得·蒂尔认为:竞争是留给失败者的。全球化是横向的扩张,只能复制以前就有的成功,而科技创新是纵向的扩张,是创造以前不存在的东西。没有科技创新,只有全球化,这个世界只能玩完。

回归商业本质,产业进步的阶梯在于创新,而不是复制。现阶段,迈瑞医疗横向扩张已经做到极致,但在创新层面它还是需要更多的努力与专注。

$迈瑞医疗(SZ300760)$ $惠泰医疗(SH688617)$ $理邦仪器(SZ300206)$ @今日话题 #迈瑞医疗#