商界杂志(ID:shangjiezz)报道

作者丨孙 锋

编辑丨谭 亚

张瑞敏走进董宇辉直播间,人们惊觉原来中国还有这样的企业家。他一口浓重的山东胶东方言,谦谦有礼,谈的知识广阔而深邃,与那些在抖音里刷到的企业家们格格不入。

格格不入的何止他这个人。人们热衷于谈论小米、华为、娃哈哈、椰树,更多的企业也就挖空心思找自家的“梗”,走向台前“表演”给公众。欢乐是稀缺和短促的,跑路、被舆论反噬的新闻,成了公众更爱看,也越来越多看到的大型现实反转闹剧。偌大的海尔像声音消失在声音中。

海尔并没有消失,它只是变得“微小而巨大”。

张瑞敏坚持19年,创造并发展了“人单合一”的经营管理哲学,给曾经一身“大公司病”的海尔寻医问药、刮骨疗伤,像庖丁解牛一样砍掉12000多位中层,把庞大浮肿的海尔拆解成了3000多个创客链群,也就是复制了3000多个“小海尔”。

需要寻医问药、刮骨疗伤的远不只是海尔。改革开放至今,消失的“大企业”何其多,当管理思维方法赶不上发展速度,公司就是脱缰的野马。

按照传统企业生命周期理论,破除企业僵化和衰亡的主要方法是多元化发展、寻找第二曲线、重新激活组织,不过在张瑞敏看来它们就像“西药”:头痛医头,脚痛医脚。他想找到更适合全球现代化企业,也更能保证一个大企业基业长青的终极解决之道。

目前他的“人单合一”哲学,解决的第一个问题是大规模地促进创新和创业。海尔证明了创业者的精神可以在一个大型组织中实现。

第二个是资源动态配置。绝大部分企业里领导者囤积了很多资源,这些资源并不是自由流动的。海尔却能围绕新的商业机会,迅速地将资源重置。

第三个是反脆弱。海尔化整为零,打破企业边界,用无数微小组织保持创新,破除了“大公司病”。

40年前他走马上任濒临倒闭的小工厂青岛电冰箱总厂当厂长,18年前,他又把已是世界500强的海尔“拆”成了无数个小海尔。现在无数个小海尔,把大海尔连续20多年钉在了世界500强中。在大家电市场中亚洲零售量排名第一、在美洲排名第二、在澳大利亚及新西兰排名第一、在欧洲排名第四。过去三年一季度的业绩,海尔智家归母净利润的复合增长率约为16%,明显高于美的的12%和格力的8%。

海尔的胜利,是管理哲学的胜利。

2023年,在影响世界、被誉为“管理学界诺贝尔奖”的Thinkers50管理思想家颁奖仪式上,管理大师加里·哈默在致辞里说,“海尔一次又一次地打破了管理学上的定论:企业不可能同时做好探索和盈利两项工作。大型机构可以像初创公司一样具有创业精神,而官僚主义也并不是宇宙中的常数。这告诉我们,张瑞敏是第一个获得终身成就奖的实干家,也是第一个致力于重塑管理的人”。

至今创立23年的Thinkers50,只颁发了9个终身成就奖,张瑞敏是荣登世界管理思想家名人堂的唯一一位中国人。

为什么创新往往在小企业发动?为什么公司越大越容易滋生腐败和效率低下的问题?为什么会出现库存?为什么换个领导者公司就垮了?

为什么?

这几年,学习“人单合—”,去海尔寻找“一万个答案”的西方公司越来越多。14个人单合一研究中心分布在全球各地,拥有41.5多万成员企业,8.2万家企业正在复制人单合一模式。

从一片海到一片云(一)

从一片海到一片云(一)

凡故事可以没有结尾,但必定有开头。张瑞敏和他“人单合一”的哲学故事,起于1984年,他35岁,12月26日任青岛电冰箱总厂厂长,贴了一条规定:

不准在车间里大小便。

规定贴出的第二天,就有人犯了另一条:不偷工厂里的财物。偷了一箱零部件。这样的事情以前也发生过多次,但是大家都习以为常,也没人去追究。但这次,工人们发现情形变了:上午人违规,中午吃饭之前,处分通告就贴出来了,而且处罚非常严重。用张瑞敏后来的话说,虽然我没法砸掉你的铁饭碗,但是起码可以把它砸烂一点。

这下就把所有人镇住了。后来,张瑞敏干脆在工厂大门写上了恩格斯的一句话:

所有进厂者放弃一切自治。

冰箱厂原本就有各种规章制度,但都已经形同虚设。张瑞敏空降过来,没有任何顾虑,铁腕整治纪律,稳定了冰箱厂即将倒闭的局面。

但要逃避关门的命运,还有许多难关需要他去闯。当时青岛电冰箱总厂的起步已经太晚了,国家早已确定好了40家冰箱定点生产厂家,向国外引进技术的大门几乎已经快关闭了。而引进生产线、贷款、换外汇等,都需要各个部门的批准,要走很长、很复杂的流程。

张瑞敏不信邪,带着小马扎坐火车,一遍遍去北京跑各种批文。

就这样,张瑞敏硬是抢在引进的大门最后关闭之前,把当年西德企业“利勃海尔”的冰箱技术和设备给引进来了。青岛电冰箱总厂是全国引进冰箱项目的最后一个定点单位。

稳定了大局,接下来就是鼓舞员工的干劲。很简单也很难,那就是把欠员工的工资发出来。

设备还没完全进来,靠生产是暂时指望不上。可以找上级部门,但总不能一直找。所以还是只能自己想办法。

他到工厂旁边的生产队去借钱。山东人豪爽,但有个前提,你得先让人把你当朋友。而在山东,想让人把你当朋友,最快的方式就是喝酒。

生产队的人对张瑞敏说:借钱没问题,看你多能喝,一杯酒一万。就这样,张瑞敏用自己的胃为代价,换来了几万元的救命钱。

有了钱,张瑞敏不仅发满了工资,甚至还给表现好的工人发个5元、10元的奖金。工人的生产积极性,一下子就提高起来。

整顿纪律、突破障碍、为员工谋利,三管齐下,青岛电冰箱总厂很快就起死回生。1985年,当年引进、当年投产、当年盈利,创下了改革开放以来的一个奇迹。这一年,该厂生产了12224台电冰箱,总产值1344.7万元,实现利润总额107.3万元。1986年,总产值7648万元,实现利税1083万元。此时离青岛电冰箱总厂负债累累发不出工资,仅仅过去了两年。

从一片海到一片云(二)

从一片海到一片云(二)

“张瑞敏怒砸电冰箱”,已经成了中国商业史的经典故事。一砸之下的5年后,1990年,青岛电冰箱总厂产的电冰箱,获得了中国冰箱行业的第一枚国家质量管理奖金马奖。1993年,青岛电冰箱总厂通过一系列合并,更名为海尔集团。

从1984年到2005年,张瑞敏为海尔注入的是“习惯”“目标”“责任”。1994年,海尔创业10周年之际,张瑞敏把更多的感受以豪迈不失细腻的情感写成了那篇著名的《海尔是海》——海尔要像海,因为“生而不有,为而不恃”而使其自身成为永恒的存在,“这种存在又为海中的一切提供了生生不息赖以生存的环境和条件”。

习惯上,张瑞敏有一个理念,“把每一件简单的事做好就是不简单;把每一件平凡的事做好就是不平凡。”在这个理念之上,张瑞敏总结为OEC管理法。不仅帮助海尔本身获得了巨大成功,在上世纪90年代,很多地方的国企或集体企业因管理不善而濒临倒闭,海尔还帮助海尔接连收购了18家企业。企业并购一向是个大难题,成功的不多,但海尔的18次收购都大获成功。

张瑞敏把这套做法总结为“激活休克鱼”。在上世纪90年代就成为全世界管理学界和企业界研究的案例,多次登上哈佛商学院、沃顿商学院等全球知名商学院的讲台,并且得到全球最顶级的管理学者和企业家的认可。

目标上,他从来都不会因为现实条件的不足而限制自己的想象力。在欠债147万元发不出工资的时候,就敢引进投资一千多万元的大项目;在刚开始生产的时候,就敢说要做就做第一;在连500强最后一名的毛都摸不着的时候,就说要进500强;在全世界都不认可中国品牌的时候,就敢打出“海尔·中国造”……

更厉害的是,他把自己的目标贯彻成了所有员工的梦想:不断地告诉员工,我们要做第一,我们要成为世界500强,我们要为中国创名牌,我们要打响“中国造”,我们要到发达国家去和最优秀的棋手下棋。

责任上,除了砸掉76台问题冰箱,张瑞敏还做了很多其他事情。例如,为了鼓励员工的微创新,他会用做出了创新的员工的名字来命名那些东西,所以海尔会有“晓玲扳手”“方燕镜子”“秀凤卡座”等发明。

请注意,这件不起眼的小事情,可以看作张瑞敏日后受全球瞩目的整个“人单合一”管理哲学的肇始。

2012年左右,张瑞敏写了一篇《海尔是云》,“海再大,仍有边际,云再小,可接万端”。从“海”到“云”,代表张瑞敏对外部环境以及海尔自身的认知在发生变化,同时也意味着海尔只能不停地进化下去。因为云没有固定的形状,它每一分每一秒都在变化。

如果说“海尔是海”是海尔的全球化叙事,那么“海尔是云”则是海尔的无边界创新,这是一个全新的创新范式,放诸全球,皆没有一个既定的理论能够诠释。这一范式的哲学性和实践性的统一解释,恰恰是发端于2005年张瑞敏创造的“人单合一”理论。

人单合一,知行合一

人单合一,知行合一

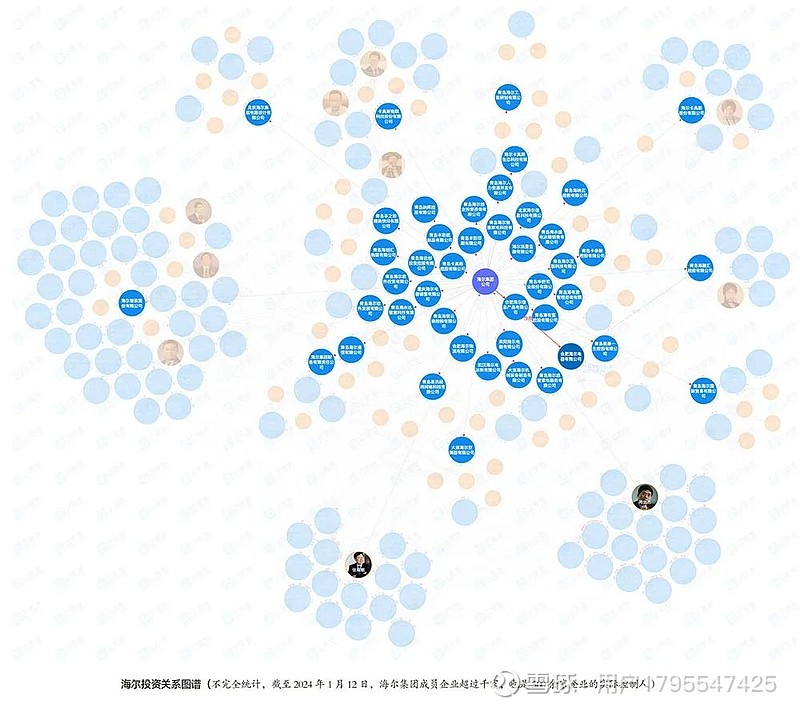

事实上,海尔连续20多年霸榜世界500强,就是最好的例证。如果还不够,那么例证还可以继续添加:进入世界500排名的“海尔智家”,只不过是海尔集团旗下的一个组成部分而已,除了海尔智家以外,海尔大家庭里面,还有海尔电器、卡奥斯、海尔生物医疗、盈康生命、日日顺、雷神科技、青岛有屋等众多上市或准上市企业。

2005年,在海尔企业史中,可能仅是它辉煌的40多年的一个刹那,但对于全球管理思潮和理论的变革和创新,2005年是可以载入史册的一年。

2005年,海尔已经完成了在三个大方向上的转型:制造业向服务业转型;国内市场向国际市场转移;直线职能管理向流程管理的转型。在“海尔全球经理人大会”上,张瑞敏提出了一个问题:在全球市场竞争的大背景下,企业应该采用何种发展模式?

同时,他只回答了一个问题,也就是自己提出的那个问题的答案:“人单合一”。

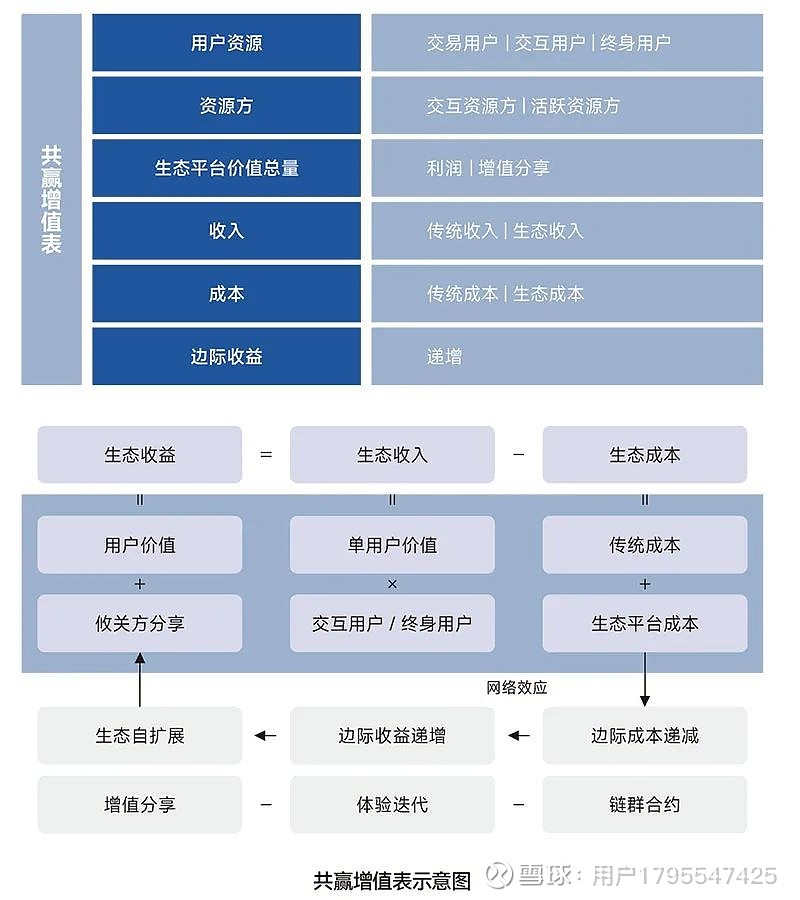

张瑞敏希望通过这种模式能打破传统企业从上到下、一级指挥一级的“金字塔模式”或科层制,从而形成一种全新的“网络化”运作模式。在这种模式下,每个人自己去发现市场需求,自己去找客户,去抢单满足客户需求,从而获得利润。

为了实践这种模式,张瑞敏把海尔原来的组织架构全部打散,原来的高管和员工形成了一个个创业团队,变身为“平台主”“小微主”和“创客”,哪怕是财务、行政等后勤部门,都要自己去“找单”,自己去创造自己的利润;海尔则从一个生产产品的公司,变成一个培养创客和服务创客的平台。

用张瑞敏的话说,“人人都是CEO”。

为了实践这一模式,2013年,海尔直接裁员1.6万人,占公司全员的18%,2014年又裁掉了1万人。但是按海尔的说法,这些人不是被裁,而是要转换身份,要么成为海尔内部的创业者,要么就不适合创业而走人。

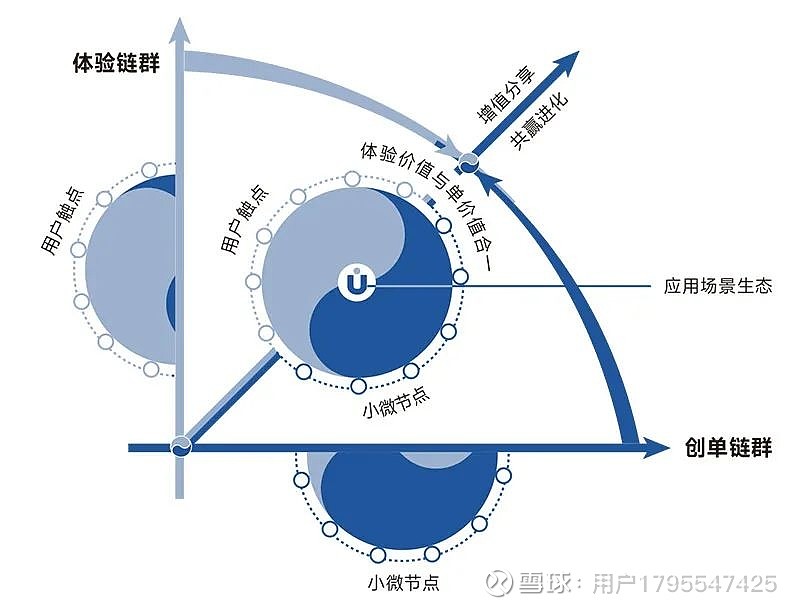

处于初始理念中的“人单合一”非常简单,就是每一个海尔员工都要找到自己的订单,进而形成以人为单位的SBU(战略业务单位)。

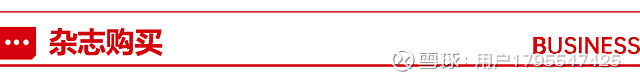

“人单合一”的目的是人、订单和收入的合一,即人码、物码和订单码合一。

“码”是一个特指词汇,即条形码,一种对产品的流程可以溯源、追踪的电子标签,可以很好地被应用于物流场景。“码”带有鲜明的信息技术特征,海尔流程再造是其初始语境。

在流程再造即将完成的时候,海尔开启了又一个大工程—“1000天再造”。

如果流程再造着重在物流的话,“1000天再造”侧重于商流和资金流,要解决的是张瑞敏说的“信息孤岛”问题和“用户资源”问题。

两次再造成就了一场信息化革命,这场革命的指向是产销协同,进而打造一条“管理流水线”。

在2008年,“管理流水线”被张瑞敏阐释为“卓越运营”。在他看来,“卓越运营”即建立目标到目标、用户到用户,端到端的卓越流程,以具有竞争力的价格、最简便的方式为用户提供可靠的产品或服务。

可以说“人单合一”是带着技术色彩出场的,以“码”为户枢体现了流程再造的结果。但这只是针对于企业内部环境而言,即员工价值。

对于用户价值的体现,来自互联网对张瑞敏的启发。“互联网不是一种技术,也不是一种平台,而是一种新的社会架构。这种新的社会架构需要每一家企业、每一个政府组织去适应它。”

“现在,我们不能说企业的目标就是把产品做到极致,这是没用的。用户要的不是产品,是体验。因此,我们要把这些产品组合到一起,根据用户的体验产生一个新的场景,我们把它称为产品会被场景替代,行业将被生态‘复’盖。”

“我们的做法是,研发团队、用户以及3.5万个专卖店将收集到的意见在网上与用户互动。这样做的前提是研发团队要根据前期的各种意见先有一些创意。即一开始用户便参与设计,最后他们变成购买者。目前,我们生产线上的20%的产品直接锁定了用户,而不是生产了产品后再拿到店里去销售。”

微小而巨大

微小而巨大

单纯来看,张瑞敏的“人单合一”理论和稻盛和夫的阿米巴模式,布莱恩·罗伯逊的合弄制有异曲同工之妙。实际上,“人单合一”是对所有传统管理理论的颠覆。

请回忆我们之前提到的那些不起眼的小事。张瑞敏把在创业伊始就开始思考的人的问题最终推到了前端,并以企业价值观的形式固定了下来,最终表述为“人的价值最大化”。

请记住这个价值观,因为它很可能代表一种觉醒,从工业时代的股东利益最大化的价值观中觉醒。这可能也是“人单合一”从一开始就被西方管理界关注到,区别于其他现行管理理论的重要原因和特点。

张瑞敏认为,世界曾经产生过改变世界的两种最顶级的管理思想或模式,第一种是以福特为代表的流水线,第二种是由丰田创造的精益生产,而他现在在创造第三种模式:人单合一。

人单合一在海尔经过了十几年的发展,并且被张瑞敏应用到了日本和美国等并购过来的企业中,获得了巨大成功。海尔收购日本的三洋白电和美国的通用家电(GEA)后,不注资、不带设备,甚至现在更进一步,连人都不派,直接就把人单合一模式给对方,要求全盘落实。

三洋白电和GEA在被海尔收购之前,都是连年亏损,但是被海尔强行灌输了人单合一模式后,三洋用了8个月扭亏为盈,而GEA更是当年就从原来连续十年负增长,变成增长6%,利润率从5%提高到22%。并购之后5年,GEA在还是那些人,还是那些设备的情况下,收入增长了将近一倍,利润增长了近两倍。

这些业绩,也使得人单合一成为全世界竞相研究的模式,让张瑞敏成为可以超越松下幸之助、稻盛和夫、韦尔奇等世界著名企业家的“管理大师”,成为中国企业家向外输出管理思想和管理模式的第一人,甚至为英语贡献了一个叫做“Rendanheyi”的管理学新词。

张瑞敏还有一句广为流传的话,“没有成功的企业,只有时代的企业”。他说:“互联网时代到来之后,原来那一套管理模式不灵了。海尔原来是一个很小的企业,能很快成长起来,相比于别的企业最大的优势是什么?是执行力。海尔决定了一件事后一定会执行下去,其他企业可能很难执行下去。但是在互联网时代,用户需求是个性化的,现在企业定了一个决策后,即便执行下去,也不一定对。我们觉得应该让每一个员工去找到自己的市场。”

所以,为什么被众多管理大师肯定,并在海尔身上一再应验的管理思想,却鲜见推行到其他企业身上呢?

“其实,第一个原因就是‘不愿意放权’,如果放权了,他们就什么权力都没有了,管理就是要靠这些权力才能行。第二个原因就是‘不敢放权’,如果放权了,用什么来管理?如果没有办法管理,企业就都乱了;如果大家各行其是,企业也没有办法管理了。第三个原因是‘不会放权’,企业怎么才能逐步把权力给员工呢?这也是我们在这个过程中逐渐探索的。”

海尔并不是“放权”,而是将权力全部让渡给员工。权力主要包括决策权、用人权、分配权。

“我们有一个很大的观念要改变——企业绝对不是一个有界限的组织,一定是互联网的一个节点。我觉得,这是互联网时代最大的改变。过去,企业是有界限的,如有多少研发人员,有多少设备等;现在,这些都只是互联网中的一个节点。只要用户要这个东西,只要能够满足用户需求,企业就可以把各种资源整合过来。小微要做到‘三自’。第一就是‘自创业’。就是自己去寻找用户需求。第二就是‘自组织’,就是根据你要满足的用户需求去整合全球资源,而资源又是动态的,可以随时变化的。第三就是‘自驱动’,即根据用户体验和用户需求,不断驱动自己去创造新的空间;自驱动经过又一轮驱动,就会重新回到创业阶段。”

为激励普通员工自下而上参与创新,海尔拿出每年净资产收益中原本用以奖励管理层的部分,注入职工持股会(后更名为海创客),转化生成“创客股权”,扩大为对全员创客的奖励。

创客股权是一种虚拟资本额,被激励对象并不真正拥有所有权,创客股权没有继承属性,仅享有激励权,例如激励对象可分享创客股权的收益、创客股权可用于跟投创业项目等,同时也特别强调了激励的多少不仅是取决于持有创客股权的多少,而且取决于创造价值的大小。

除此之外,也对创客股权的相关事宜做了说明:创客股权不可转让、不可被继承、不可被清算、不可被任何第三方主张债权或执行,离职则无偿自动收回。

当创客退休、或被上级组织部门调离以及出现特殊情况时(丧失劳动能力、身故等),可以实现股份变现。

按规定,创客股份的变现只能由海尔集团回购,回购的创客股权可用于奖励给新进入激励平台的创客。以此保证海尔集团的主动权,同时激发新创客的创业积极性。

大股东给小股东让利,现在的管理者给未来的管理者让利,最终让海尔成为成员企业超千家,500多家企业实控人的微小而巨大的集团。

永恒的活火

永恒的活火

早年间,海尔一位叫王俊成的青年女焊工为了工作默默忍受病痛,最终昏倒在了生产线上。临终前,王俊成提出的唯一要求是,她死后,送她去火葬场的路上,让灵车在厂门口停一下,好让她再看一眼她为之奉献了青春的工厂。

这件事对张瑞敏的触动非常大,他写道,“如果不能维护他们的利益,如果不能替他们着想,如果不能创造一个让他们发挥作用的机制,将是最大的失职,企业也必将失去凝聚力。”

40多年弹指间,张瑞敏实现了他的诺言。

尽管隐形于主流聚光灯下,海尔不仅没有衰败,反而还在越变越强。从个人而言,张瑞敏在国际上的名气可能比在国内大得多。全世界前10名的商学院都在研究他的思想和企业案例,世界最顶级的管理学思想者都对他赞誉有加,如迈克尔·波特称“张瑞敏是伟大的战略思想家”,加里·哈默认为“张瑞敏的思想是颠覆和超前的”。

拿到Thinker50终身成就奖后,张瑞敏自己说,如果真的以为自己拥有了终身成就,那就该去看心理医生了。

2021年,72岁的张瑞敏主动请辞了海尔新一届领导班子,对于海尔过去十几年的探索,他说:“观后细思,会体悟出一条一以贯之的主线:人的价值最大化。从广度上看,无论是在不同的战略阶段,还是在不同国家的转型,皆由其主导。而从长度看,自创业始,让每个人都成为自主人,成为自己CEO的信念始终矢志不渝。”

古希腊著名哲学家赫拉克利特的思想中,世界的本源是火,火不但能运动,还能使别的事物运动。

赫拉克利特还有另一个重要的思想:万物皆流。后来在法国哲学家亨利·柏格森那里发展成了生命哲学,时间即绵延,生命就像一条大河在绵延中展开。但在流动过程中,每一个时刻都在进行创造,这种喷涌而出的创造力突破了一切前进中的阻碍;这条河流到底流向何方,无人知晓,它完全取决于被过去所影响到的当下。

是为张瑞敏的“永恒的活火”。

资料参考:张瑞敏著《永恒的活火》

END

来源:商界杂志(ID:shangjiezz)

版权说明:版权归原作者及其原创平台所有。文章为作者独立观点,不代表本平台立场。如有侵权请及时与我们取得联系。