#码脑 生态连接,认知共鸣

对中国企业出海来说,摆在眼前的第一道难题就是如何招募一支“桥头兵”队伍。面对完全不同的市场环境、文化特性、消费习惯等,这支队伍又要如何首战告捷?

7月16日,源码出海系列第3场:如何搭建海外团队?在深圳举行。我们特别邀请了2位拥有丰富出海团队管理经验的嘉宾:拥有14年海外工作经历,曾任华为全球干部流动管理负责人的冯玉平;曾任美的国际人力资源总监、滴滴海外HRD、阿里云国际HRD,现任阿里达摩院HRD的喻琦。

他们从自身的经历出发,分享了研发型企业、传统制造企业、互联网企业等不同类型的出海企业的成熟经验和踩过的坑,与线上线下的40多位出海企业负责人、投资人进行了深入讨论。本文谨摘录喻琦的相关问答。

Q1:过去几十年里,中国企业的出海路径有什么共性之处?

我经历过中国传统制造企业和移动互联网企业的出海,所以尝试总结了他们出海的优劣势,得到一个初步的结论:无论中国企业来自什么行业,他们80%都会经历冲出去,撤回来,和走出去的三个阶段;剩下的20%个性化,取决于决策者的心理判断,更会影响这家企业走多少弯路,又最终是否成功。

1、冲出去

出海的企业首先都着急冲出去。他们可能有很强的资源或者能力,冲出去的过程往往没有想太多,就计划着把中国的业务复制粘贴,简单易行。然而,中国的市场和海外的市场环境有较大不同。

中国本质上是单独一类市场,有很大的特殊性,企业在中国市场的成功不代表在海外市场能复制成功。到目前为止,我还没有看到成功案例,也许在一到两个海外国家落地是可以的,但整体较难。同样可以比较的是韩国市场,作为成功的全球企业,三星走出韩国的过程也是采用了两套打法。

2、撤回来

企业因为打法不适配当地,会撞得头破血流,就会惦记撤回来。撤回来的决策就是考验决策者心力的时候。

我见过有的决策者用了5到7年也过不去心里的坎。有的决策者就把资源投入保持在较低的水位上,抽彩票的形式派出小分队去一线试错,试好了再加大国际化力度。也有的决策者冲出去撤回来就立刻调整方案。这些都是震荡的过程,这个过程决定了国际化的进程需要多久。

3、走出去

什么才是衡量成功的标准呢?我认为是有30%的营收来自于海外,才算真正迈出了第一步。路径是绿地投资,合资,和并购,这条路我的第一家公司花了10年,来自海外的营收才超过了30%。幸运的是,我的第二家公司只用了一年,上半年做绿地投资,下半年推进合资和并购,虽然年底相关营收不到5%,但这个过程中可以看到决策者的心力非常强,既然战略目标是做国际化,就要对自己的未来想象空间充满信念。

换个视角看,中国企业出海的理想情况是能力的外溢,三种能力:产品能力、运营能力、品牌能力。中国制造业走的路线就是先做OEM(Original Equipment Manufacture原始设计制造商,或代工厂),把产品做到每一个国家都能接受,同时再把品牌建立起来。所以品牌建立是OEM制造商做国际化需要解决的核心问题。而中国互联网出海很难走,因为它先成功的是品牌而不是产品,是品牌先走出去。因为国内外用户的使用习惯不一样,所以在中国越成功的公司可能越难做国际化。

当企业觉得自身的产品能力和品牌能力溢出的情况下可以选择做国际化,运营能力在还没有正在做之前都需要探索。所以,决策者的心力和是否具备相关能力的外溢,是中国企业出海里面最重要的两个要素。

Q2:制造企业和互联网企业在出海过程中有哪些显著的差异?

这是出海企业的品牌心智模型:第一个阶段是“谁知道我”、第二个阶段是“谁喜欢我”、第三个阶段是“谁用我”。

中国制造业企业先走了第三阶段“谁用我”。很多中国产品在欧美、东南亚等国家和地区广泛使用,比如北美90%以上的家电都是中国制造,北美贴牌。国外消费者先用了产品,就会给到直观的反馈,这也为中国企业后续发展,如在海外并购品牌,购买专利等,提供了一个很好的铺垫。

而互联网企业出海正好反过来,它们因为在美国上市、香港上市,市值做大了以后品牌已经先起来了,但海外消费者对产品反而不是那么的有感知,所以互联网企业出海解决的是后面两个关键的问题——谁喜欢我和谁用我。

品牌被人认知可能是一瞬间的事情,但把一个产品做到海外消费者需要、喜欢,没有一定的时间积累是做不来的(越简单易操作,融入消费者现有使用习惯的产品,所需要的积累时间越短,如TikTok和滴滴的海外版)。对于互联网企业来讲,要在这么大的压力下,快速的把产品建立起来并且让国外市场认知到,是很大的挑战。也有企业通过直接收购一个品牌来增加知名度。

此外,互联网的产品稳定化和成熟度比较低。挑战就是“如何让别人喜欢我并且用我的东西?” 麦肯锡做过中国和美国消费者的调研,问他们同样的问题:你对于人工智能未来的整个应用有多少兴趣?中国是30%+,美国是10%+;第二个问题是5年以后你觉得你(对第一题)的兴趣有多高,中国是60%+,美国仅提升了10%+。中国是一个特别愿意去试错的市场,企业可以不断尝试新产品。中国消费者大概是全世界最开明的消费者,我们接受大量的试错,并且我们喜欢越来越多的功能集中在一个产品上,而海外的市场可能更喜欢简单直接的产品。中国企业比较不擅长做减法,在中国成功的产品,在别的国家能成功的概率非常低。大家对比一下WeChat和WhatsApp,Snapchat,或者Alipay和PayPal就能发现差别。

Q3:当出海企业发展到一定阶段时,中国总部和海外公司怎么搭配才最有效?

有两种:一种是总部集权制,一种就是区域分治。

大部分的公司会选择前者。总部集权有一个很大的挑战,就是怎么样做到真正的总部国际化,海外国际化,总部里面任何一个派到海外,又能不能震住对应线上的管理者。

我职业经历中,有一家的集团管理层其实是抵制国际化的。因为国际化对于很多人来讲不是一场变革,而是一场革命。因为不会讲英文,他们担心国际化成功了,自己的饭碗就丢了,这是最基本的人性,所以国际化中,对人性的把握是至关重要的。比如总部对人才的预期上,海外公司讲的基本门槛是人才专业,但国内讲的可能会是权力和资历。未知的市场,未知的管理方式,未知的文化等,都会很大程度上影响决策层的决定,对总部管理者的能力提出了较大要求。

怎么建立“总部国际化”能力呢?无非就是你自己培养,或者引进外面的人才:比如引进外国人,但基本上都要磨合2-3波才行,一定会有炮灰,这很现实。外国高管大概率是不会讲中文的,而且对公司文化有一定的冲击,你上来希望他们打仗,但他们可能先讲套路,这就是需要磨合。

怎么样做到真正的海外国际化呢?需要给海外高管赋能。区域的管理化就是业务模块拆分独立,国内专门一拨人搞海外的技术,产品、研发,自己管自己,总部只设定一个目标。这种管理模式就像宝洁一开始在欧洲的分公司是单独的,跟美国没有关系。这种风险小,就看试行多久,时间越长,这两家公司越分化,未来的问题越大。

我再举一个和外派相关的例子,到底是派国内的人员还是外招本地人员。我的第一家公司,海外市场一共是25个国家、4万人,但我们只派了80个人出去。但第二家公司,海外本地只有600人,我们却从国内派了200人过去,这是很极端的两个用人配比。为什么会那么多派核心的技术人员过去,本质上还是不信任。这也是和决策者的判断有关。

Q4:出海企业到底该如何培养国际化人才?

我大概画了一个组织象限,帮助你探索到底希望自己的企业成为一个什么样的公司,这个公司最后走到哪。如果你的目标是把公司打造成本地人员管理的国际化品牌,这个路径不可能一下子直接走过去,走不通,但你有a、b两条迂回的路线可以选择。

要么就先中国品牌为主,本地人员为主慢慢培养起来;要么就先做国际化品牌,然后先海外人员管理,慢慢再把中国人的能力提升起来,联想走的就是后面的路径。

如果你走a路径,一定是中国的管理层为主,逐步切换成中外的混合管理层,再把它走成一个国际化品牌;如果走b路径,就是以中国的管理层为主,慢慢的切换为国际化的品牌,再把中外的管理层混合到一起。

走a路径会遇到的第一个问题就是,非中方员工能不能融。东南亚还是比较容易做的,欧美可能有挑战。第二个问题就是,在中外团队的合力下进行组织演变,包括中后台。他们会帮你做组织设计和变更,更多是TO C端,TO B打法还不完全一样,可能还是总部为主。

走b路径会遇到非常难的问题,就是中国人如何打造一个国际化的产品和运营能力。你把一群中国人派到美国,因为缺少对美国产品本质上的理解,再慢慢演变成一个美国本土的管理品牌太难了。丰田有个案例,它们最初在美国卖不出去车,却不知道为什么,后来他们就把丰田的工程师送到美国一段时间,丰田的设计师才明白是因为美国人住大别墅,车库巨大,而日本车设计的太小了,停里面显得是很小气,车型搞错了。

很多卖车的厂商到东南亚开拓市场,发现东南亚的车都是SUV,不是小汽车,原来并不是人家喜欢SUV,而是东南亚雨季多,排水不好,容易积水,车的底盘必须要高。所以,如果你不到本地呆上一段时间或者不是本地人,很难知道这些细节。所以,今天中国企业出海能不能成功,还是要去了解海外本地市场,很多产品设计还是要落到本地。如果你的产品是以中国为导向的,是标品不需要改,但推广还是需要本地人。

另一个问题是怎么样激励外国员工?外国员工分好多种,有基层、有中层、有高层。激励基层员工的效果并不好,跟国内不太一样。所以要去激励中高层管理者,你今天如果业绩翻3倍,能带来多大的收益,效果很明显,海外高层的激励比基层更容易、更有效。

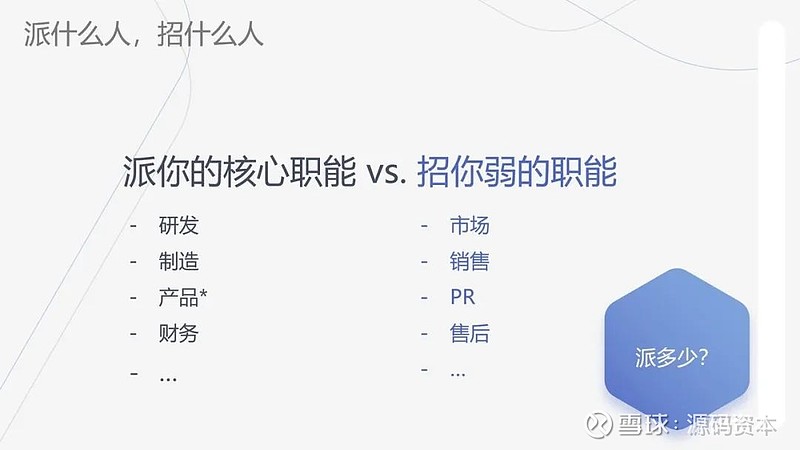

Q5:出海团队建设中,哪些人员应该外派,哪些应该本地招聘?

每个公司不一样,像我之前讲的一家传统制造企业出海,总共也就派了80个人到海外:销售公司直接外派财务总监,副总经理,建议一定要是中国人;然后有工厂的制造业,二把手、研发的一把手应该是中国人。所以即便业务遍及20多个国家和地区,每个国家和地区的销售公司外派2个人,制造行业有工厂的地方外派3-5个人也足够了,其他人员基本上不用外派,因为长期来看外派人员的管理成本会比本地化难度要高。

但人力资源最好是本地化人才,中国HR外派很难,当然前提是你总部是否能做到真正的国际化,也就是说能镇得住海外HR团队。我曾经外派过一个中国HR到美国去,发现一个很有意思的现象:大部分中国企业HR的专业性不够,所以我们的人跟他们讲专业往往有一定怯场的心态,我的HR在国内很冲,但跑到国外就变了样。

中国外派的HR由于更懂国内的底牌,反而会成为一个麻烦,且对本地的HR管理也会有问题,可能全面偏心本地化员工。所以这个具体的选择还是需要根据总部的能力来看,看你是否能驾驭本地HR,如果可以,那么本地人管理本地人的方式会是最优选。

因此,本地化人才招聘主要集中在市场、销售、PR、售后等需要对当地市场有深入了解和积累的岗位上,这种岗位本身就是国内出海企业的弱项,如果外派反而会对海外市场的开拓有很大负面影响。

而在一些核心职能上,包括上面提到的财务、制造、研发等岗位,最好从国内外派,这些事关企业一脉相承的核心竞争力和关键业务。

产品岗位是个特例,消费品公司,本身产品在国外有一定的竞争力和影响力,很强势,所以技术人员可以外派。但像软件服务类企业,派中国的产品人员出去就不一定好使,会建议找本地人才。

整体来讲就是外派最核心的人员,不管企业的产品人员也好、市场人员也罢,如果核心能力都来自于中国,那就把他派出去。长期来看中国企业出海一定是人才本地化的成本最低,并且本地化的趋势也是一个长期走向,纯粹靠中国员工外派来支撑国际化比较难持久,要合理的把人才外派的杠杆做大,即确保核心能力的竞争力,也需要有效激励本地员工的积极性。

第 27 期 码脑 | 碳的来处和归途

第 26 期 码脑 | 海外营销那些事

第 25 期 码脑 | 掌握刘畊宏的流量密码

第 24 期 码脑 | 股权融资的“变”与“不变”

第 23 期 码脑 | 出海八问:业务新机会在哪?

第 22 期 码脑 | 应对“震荡”中的供应链

第 21 期 码脑 | 清晰的绝望胜过模糊的希望,谈疫情中的ToB销售

第 20 期 码脑 | 疫情中,你的现金流还健康吗?

更多码荟成员点击「阅读原文」可查看