海银财富暴雷的事,如果想了解具体信息的,可以看证券时报这篇,《700亿资金池调查》,这篇报道写得相当之好,有一说一,除了财新之外,已经很久没见传统的金融媒体,写出这样有深度、有社会责任感的事件跟踪了,我大概帮大家总结一下。

全中国大概有5000家财富公司,所谓的财富公司呢,就是你街边可能也会看到的,装潢比较精致的,也在卖“理财产品”的销售机构,公司的名字往往是XX财富,按之前的排位,中国规模前五大的财富公司,分别是诺亚财富、恒天财富、大唐财富、新湖财富、海银财富,其中第二到第四,都是“中植系”的,已经雷了,算上海银财富,相当于前五大里,暴雷的够凑一桌麻将了。

证券时报的记者跑了2个月,去海银财富暴雷产品相关的发行人、通道方等机构实地调查了一圈,发现海银财富,基本就是注册一堆没有实缴资本、没有办公场地、没有实际业务的三无皮包公司,然后借道发行产品,吸收了4万多个客户,700多亿的资金,搞了一个大的资金池,然后这些钱的投向,基本都是虚假的,换句话说,这700多亿,基本该花的花、该发的发、该润的润,肉包子打狗有去无回了。

表舅帮大家补充几个点哈。

1、海银财富在哪儿?

在陆家嘴的银城中路8号,海银中心,隔壁就是陆家嘴的中心绿地,大家还记不记得之前比较火的电视剧《城中之城》,第一季男女主角一起中午吃饭date的地点,就在这个中心绿地,然后最后一集分道扬镳的场景,也在这儿。并且,这部电视剧,大量的拍摄,都是在海银中心,也就是特意在暴雷公司的大本营,拍了这么一部要揭金融行业底裤的电视剧。反正按下图所示,男主见完女朋友,步行5分钟就能回行里。

2、这700亿,客户还能拿回多少的本金?

现在海银存量暴雷、停止兑付的产品,还有700多亿,涉及4万多个客户,人均200万左右,大家可能好奇,这部分钱,最后还能拿回多少?按照证券时报的报道,底层基本都是虚的,能追讨回来的,可能撑死了也就10%吧,另外,客户买产品时候,会交认购费或者销售服务费,销售会从里面提成,这些提成,应该都会要求从销售吃进去的肚子里,再掏出来,按理说得还给客户,但撑死了最多也就几个点吧,于本金而言,塞牙缝都不够了。

3、这事儿会闹大吗?

我只能说,之前在《理财也开始倒挂了》里说过,在咱们这边土地上,人均亏得越多,社会影响越小,人均亏200万的人,不如人均亏2万的能闹,而那些真正亏2亿的人,往往是最安静的一批人......

“在社会主义国家,人多力量大,而不是钱多力量大。”

4、海银暴雷第二主要的原因是什么?

中国人太多了......任何蹩脚的骗局,只要人的基数够大,就会有足够数量上钩的人,你再怎么劝都没啥用。

说句不中听的话,如果你人生的理想就是割韭菜,那这个国家,简直就是淌着奶和蜜的地方,属于镰刀们的应许之地。

多年以前,海银财富旗下的P2P平台,海银会,就已经爆了,而这几年,第三方财富公司暴雷的社会新闻屡见不鲜,但上面说的这4万多个客户,700多亿资金,都是22年之后投下去的,你敢信么?

而且我真的相信,即使证券时报的这篇文章10万+了,大家好像也都知道海银财富已经暴雷了,但现在如果有一支足够大的团队,继续到处兜售8-10%收益率的海银财富产品,估计还是能卖出几个亿,你信不?你永远叫不醒想要高收益且刚兑的产品的客户,只有跌了一跤他才能长记性。

5、海银暴雷第一主要的原因是什么?

因为监管的缺失。

早在2020年,时任央行的副行长范一飞(现在已经进去了),就说,“资管新规明确了资管业务的持牌业务,无牌照不得经营,但在实践中仍有部分机构无证驾驶,以第三方财富管理公司为例,有相当一部分存在无牌销售保险、公募、及设立资金池的情况,给金融稳定带来严重威胁”。

为啥说了也没用呢?

因为,对第三方财富公司的监管,长期处于真空的三不管地带,就好像,两省交界的地方,往往贫困县比例最高,而且有大量的断头路,都是一样的逻辑,大家都觉得把断头路接上是对方的事情,最后没人管。

第三方财富公司,也是一样的逻辑,以海银财富为例,它的模式,归根到底是,海银财富自己作为一个法人公司,先注册成立,然后发行产品,为了使得这些产品表面上名正言顺,就在各地的“金交所”备案,然后进行销售。

这里,就有两个三不管的地方。

第一,是财富公司本身。你现在去问kimi这样的人工AI,海银财富的监管机构是谁,它会告诉你,是证监会,这纯粹是往证监会身上泼屎,事实上,这些财富公司,一开始成立的时候,都是按一般工商企业的要求注册成立的,应该归工商局管,但工商局只管公司是否按经营范围运作,不管具体的产品模式,这就导致,财富公司,实际上处于无人监管的状态。

第二,是这个金交所。金交所的全称,是地方的金融资产交易所,从更宏大的叙事来说,这些金交所,是为了实现“多层次的资本市场”而创设的,因为蓝筹大公司去主板上市,科技小公司去创业板、科创板上市,两边不靠的去北交所上,资质更差的就去新三板先挂牌,包括票据资产,还有票交所,但是还有很多的非上市公司股权、企业的应收账款啥的,想要交易、转手,怎么办呢?

金融创新的逻辑,就是地方自己成立金交所,然后干北上深交易所干不了的事情,结果,不出所料的是,所有牛鬼蛇神,都在地方金交所出现了。

其背后的原因在于,首先,地方金交所归地方的金融办管,这些金融办,都不是金融技术序列出身,更像纯官僚,管理的专业性、标准化都是有所欠缺的,其次,地方金交所,创设的时候,就有很强的业务冲动,所有业务,都是大干快上了再说,缺乏业务论证的过程,最后,就是像海银财富的这种产品,底层都是造假,但就是能在金交所备案通过,而投资者看到有地方政府信用背书的产品,当然就更敢买了。

以至于整个链条里,地方金融办、地方金交所,都属于管生不管养的,最终导致全链条的监管缺位。

这些缺位的结果,就促使中央要加速改变整个金融监管的体系,要采取中央一竿子管到底的模式,尽可能削弱地方的事权,并且剥离金融监管机构的“发展”职能,要让金融监管专注于“监管”,要长牙带刺。

对于财富公司监管的缺位,是表舅昨天提到的,大领导最厌恶的“部委间推诿、央地间扯皮、不事前介入而是随波逐流监管”的典型案例,这些都是推动金融监管体制改革的源动力。

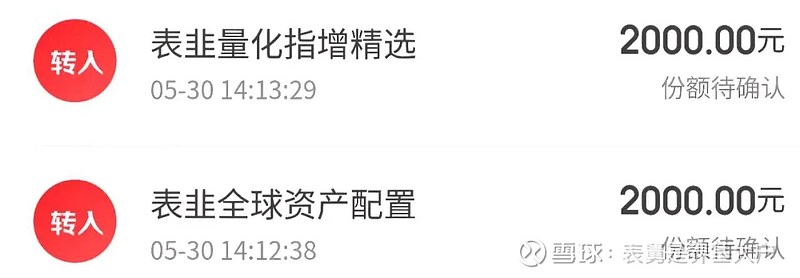

最后说到个人投资的建议,如果你对自己或者家人购买的金融、类金融产品的风险存在疑惑,针对跟投了表韭量化指增、表韭海外资产的小伙伴,表舅可以为大家无偿提供相关的产品健诊服务。

......

再聊聊三个事哈。

1、今天的债券市场,央妈再次出手,过程很刺激。

参考今天30年国债期货的走势,这两天央妈一直在公开市场里大幅净投放,呵护月末市场的流动性,早盘开始,国债期货继续一路涨,利率一路下,然后央妈又忍不住了,疑似通过外媒喊话,“利率不能再下啦,再下就有风险啦,如果你们都觉得没风险的话,我就自己卖债,创造风险,给大家一点colour see see啦。”,结果尾盘国债期货突然大跌,利率上行。

其实这个结局在大部分人的预料中,如果不是忌惮央妈,利率可能会下的更快,央妈已经是明牌了,2.5%是30年国债阶段性下限的阈值,迫近了我就要大喊大叫。

超长债处于明显的箱体震荡中,上行空间不大,因为基本面,下行空间也不大,因为往下走,会破坏央妈的利率走廊,而最终会使得汇率承压,这是底线。

所以表舅还是劝大家,少买长端利率债基,现阶段风险收益比很差,买买短债基金就好了,持有体验要好很多。

2、A股,如约调整。

意料之中的是调整,前天晚上有提到。

今天(周二),芯片股高开高走,再砸掉,对市场情绪伤害很大,收盘,只留了电力(公用事业)和能源(油、煤)两个活口,所以,大概率,这两天市场还要再跌一下,再跌的话,再考虑发车,大概是这么个节奏。

意料之外的是有色领跌,昨晚国务院的文件是对有色金属供给端的制约,按理说应该有利于有色的行情,但市场跌的最多的就是有色,看来市场又抢跑了...

表舅今天加了一点仓位,但没通知发车,主要是平台的优惠券有点问题,怕给大家带来困扰,只在群里提示了一下,下周跑顺了再通知发车。