最近在A股发生各种事情,应该都要比近期的市场行情要有趣,现在临近周五,总是会有点小紧张,生怕刚写完稿子又突然放个大招。

但是当我回顾今年以来的各大事件,大家对于明星基金经理的离职其实关注颇高,相关文章的阅读量高,后台留言的热情程度高,言辞激烈程度也高。

而近年来,因为市场行情基本处在震荡、低迷之中,再叠加基金行业费率调降、基金经理限新传闻等因素,大家对于基金经理的离职也早已稀松平常。

01

明星基金经理的离职大潮

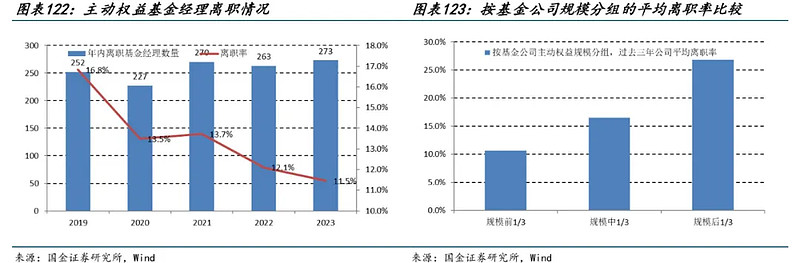

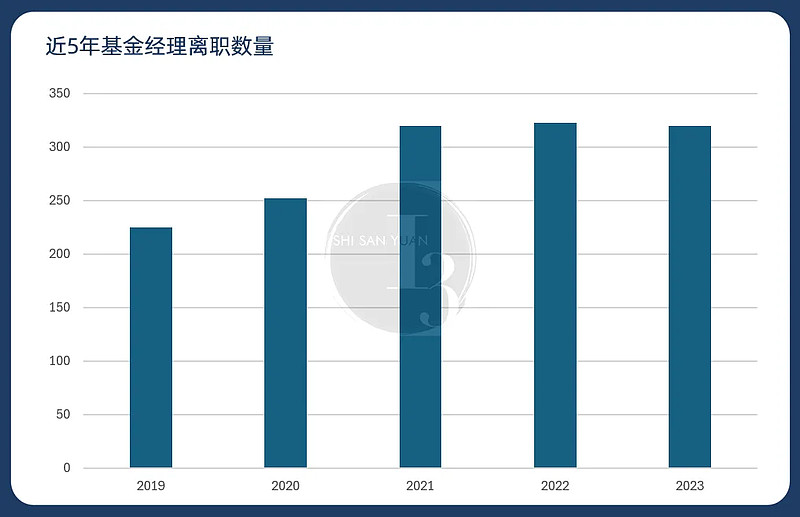

2023年离职的基金经理超300位,占大头的还是主动权益基金经理,共有273位。

跟前几年相比,虽然主动权益基金经理的离职人数是略微上升的,但是其实从离职率来看,基本上还是呈下降的趋势。

毕竟近年来公募基金经理的队伍也在不断扩大,在2022年突破了3000人,而截至2023年底已经达到了3663人。

并且按照基金公司主动权益规模来看,处于尾部的基金公司平均离职率要更高点,已经超过了25%。

这里有个很有意思的现象,那就是近几年虽然离职人数还是挺高的,但却并没有因为行情,以及基金经理人员总数持续上升而继续攀升,反倒是有点停滞不前了。

相较于之前的“公而优则私”,从23年开始,其实越来越多的绩优基金经理选择了“公转公”,从中小型基金公司跳槽至规模更大的中大型基金公司。

原因其实也可想而知,首先无非就是市场行情不好,在没有市场贝塔的加持下,十分考验基金经理的投资能力。

其次,相较于私募,公募基金无论是从平台、制度,还是从资源来说,都是要更具有优势一点。

一般来说,主观多头策略私募人数在10-20个人左右,研究资源是远不如公募的,往往需要基金经理自身倾注更多的精力去进行调研。并且如果是自己创办私募,那就不仅是投资方面,还要面对公司运营等问题,压力不言而喻。

因此一些基金经理在尝试过后,又选择从私募再次回到了公募,比如于洋,虽然他在没有投研平台支撑的钦沐时期,依旧有着亮眼的业绩表现,但在发现自己的投资体系似乎更适合公募还是重回公募了。

当然,也有一些绩优基金经理在转战私募后直接水土不服,之前的好业绩并未得到延续。

譬如前兴全明星基金经理董承非,在2022年初正式加盟了百亿级私募睿郡资产,根据私募排排网数据显示,截至2月底,董承非近三个月、近半年、近一年业绩分别为-1.03%、-2.87%和-4.46%。

02

难以追回的规模,被市场拖累的业绩

那些公奔公的基金经理,现在的规模又如何呢?

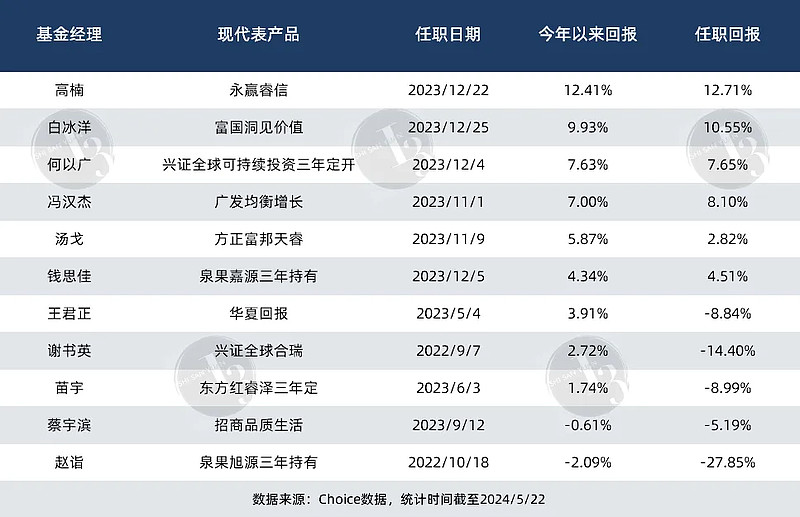

我看了下在22-23年离职,且大家关注度较高的一批基金经理,仅有4位基金经理的规模超越了离任时的,其中之一的汤戈其实也才多了不到5000万元。

并且里面基本都是接手的旧产品,已经有了一定的规模积累了,而直接新发产品的何以广、白冰洋,募集规模也都不大,想要追上之前的规模,还需要靠业绩表现来支撑。

一个是因为之前的市场情绪确实低迷,大家都被长期的震荡下行给震麻了,在主动权益基金普遍表现不佳的情况下,信任感也随之减少,很多人都奔向当时风头正盛的债基和指数基金了。

另一个就是磨合问题,无论是与新公司投研团队的磨合,还是与新接手的基金的磨合,这都需要时间,磨合的过程也许会需要以业绩作为代价,观察一阵子也是情有可原。

同时我也拉了一下他们来到新公司后,代表产品的任职回报,以及今年以来的业绩表现。

整体表现还算不错,22年成立的两只基金,发行节点叠加新能源的持续回调,任职回报相较于其他几只有点落后。

这里想说一下招商品质生活,这只基金虽然今年以来的业绩还未回正,不过已经是在努力爬坑中了。

蔡宇滨自己也在一季报中对基金跑输基准做了个归因,一是持仓中有一定比例的中小盘股,因流动性不足跌幅较大,二则是行业配置出现了失误,配置的医药、电子和化工比例过高而导致。

因此他在一季度也是进行了仓位调整,将股票仓位从83.76%将至了64.34%,采取了比较保守的策略,保留部分现金等待更好的击球点。

可能会有人觉得仓位降得有点猛,但这也是源于蔡宇滨非常注重回撤控制,降低回撤也是他投资中非常重要的一点,不仅是为了让基金在市场调整时跌得少,也是为了做好长期收益。

此前在听蔡宇滨的路演时,他就说过认为盈利的快乐抵不过亏损的痛苦,低回撤其实能够降低所有人的痛苦。

03

最怕独将挑大梁

明星基金经理离职后,如何挽留基金持有人,我能想到的,估计就只有靠一个名气和投资风格与前任基金经理相似的继任者了。

这容易吗?对于一些大型基金公司来说,他们储备了一大批基金经理,自己内部也在培养基金经理,甚至还在收集各种风格的基金经理,因为有着强大投研团队的支撑,或许接任基金经理的名气不用太大,大家也能买账。

而对于小型基金公司,本身基金经理人数就少,很多连篮球队上场人数都凑不齐,就算凑齐了,主力成员往往就那一个,能得分的走了,也就很难跟别人比了。

除了已经离职的范妍,待离职的丘栋荣外,还有不少基金也是一员大将扛起了大半规模。

像朱雀基金的梁跃军,目前在管规模117.20亿,一个人扛起了公司98%的资产规模,博道基金的杨梦,现任基金总规模为93.31亿元,占了公司资产规模的近60%。

他们顶着的光环,不仅有荣耀,也有压力。所以公募基金去明星化,不仅是为了矫正大家过于关注明星基金经理的视线,也是为了减轻这些大将的压力。

但无论是培养基金经理,还是改变广大投资者长年累月形成的刻板印象,让大家更为专注团队的力量,一切都需要时间。