按需部署,促进5G价值全面释放

作者/ IT时报记者钱立富

编辑/郝俊慧孙妍

编者按

在数字化浪潮汹涌前行的2024年,上海再次成为全球通信界的焦点。

以“Future First(未来先行)”为主题的2024世界移动通信大会·上海(MWC24·上海)于6月26日拉开帷幕。

人工智能经济的崛起,正重塑着全球经济格局。在这场科技与智慧的盛筵中,电信运营商将目光投向下一代通信技术6G和超高速宽带的探索,以及如何将5G的潜力推向极致,为万物互联的未来奠定基石。

《IT时报》记者兵分多路,探访各大电信运营商和厂商展台,捕捉每一个可能引领未来科技潮流的细微线索和创新火花。

在去年6月举行的上海世界移动通信大会上,5G-A已经小有热度,多家厂商展示了有关5G-A的创新成果。

之后的一年间,5G-A发展迅速,在多层面、多维度取得显著进展。标准层面,就在前些天,3GPP正式宣布冻结R18标准,这是面向5G-A的第一个版本,为5G-A规模商用铺平了道路。在应用拓展层面,尤其是在中国,无论是3CC(三载波聚合)、通感一体还是无源物联、RedCap,5G-A这些技术特性正在现实中得到广泛应用,更好地满足个人、行业对于更大带宽、更高可靠性、更多连接数的需求。

有了这一年的厚积,正在举行的2024上海世界移动通信大会上,5G-A当仁不让成为“当红炸子鸡”,是运营商、设备商展区展台上的“明星”。

迹象已经非常明显,2024年5G-A商用大幕正在开启,正成为打好5G“下半场”、促进5G价值全面释放的关键招。

5G“力有不逮”

5G-A加速而来

“截至今年5月底,我国累计建成5G基站总数达383.7万站,占全球5G基站总数的60%,实现了市市通千兆、县县通5G、村村通宽带。我国持续推进5G规模化应用,实现5G应用案例数累计超过9.4万个,在工业、矿业、电力等行业已实现了规模应用”,在2024上海世界移动通信大会开幕式上,工信部总工程师赵志国介绍。

毫无疑问,商用五年来,无论是网络建设、应用拓展还是用户增长,我国5G都取得了巨大的成就。

既然5G发展迅速,为何还要发展5G-A?究其原因,是很多时候5G力有不逮,需要能力更强的5G-A来破局。

比如在消费领域,5G虽然带来了比4G快数倍的上网速率,但一秒钟或是十秒钟下载一个大文件并不会给用户带来明显感知差异,反而让不少人认为“5G无用武之地,4G就能满足需求”。

这也导致发牌五年后,我国5G用户规模和占比皆不及4G表现,5G手机的“统治力”也不及同期4G的表现。

比如,VR/AR普遍被视为5G应用“撒手锏”,但实际上并没有达成所愿,现有5G无法真正满足VR/AR对于低时延、高带宽的业务要求。

而在工业生产领域,5G面临的挑战和压力更大。中国工程院院士邬贺铨此前表示,5G不能完全满足工业应用对于大上行带宽、确定性时延、高可靠与精定位等要求。而且从加快物联网发展的角度出发,需要轻量级、高密度、宽覆盖、低成本、长寿命的网络支持。也就是说,5G需要更大带宽、更高速率、更加可靠、更加确定,还要更大密度、更低成本等等。

于是,5G-A应运而生,它大幅提升了现有5G的能力边界。简而言之,有四个“十倍”提升,即“十倍带宽、十倍连接数、十倍定位精度、十倍能效改进”。同时,5G-A还有诸多创新能力,比如通感一体等等。

从“冷”到“热”

运营商加快行动

去年,虽然5G-A已经较热,设备商等产业链环节在上海世界移动通信大会上展示了5G-A创新应用和产品,但是电信运营商的态度比较慎重,在三家电信运营商董事长的发言中,都没有提及5G-A。今年则大不一样,5G-A成为三家运营商董事长发言中的高频词。

中国电信董事长柯瑞文主旨演讲时表示,“中国电信将稳步推动5G网络升级,加强5G-A战略布局和6G研发力度,坚持5G-A和6G一体化推进。”中国移动董事长杨杰则称,要“一体推进5G和6G演进,加快新型网络架构、通感算一体等技术突破”,并表示“推动5G-A、三维空间导航等技术在文旅、物流、应急等低空经济领域应用。”中国联通董事长陈忠岳则表示,“开展5G-A和天地一体技术创新,推动从网元、部件到拓扑、系统的智能化升级,打造更加敏捷、高效、智能的泛在智联网络。”

在展区以及开展的相关活动中,5G-A同样是电信运营商今年参加上海世界移动通信大会的重点内容。

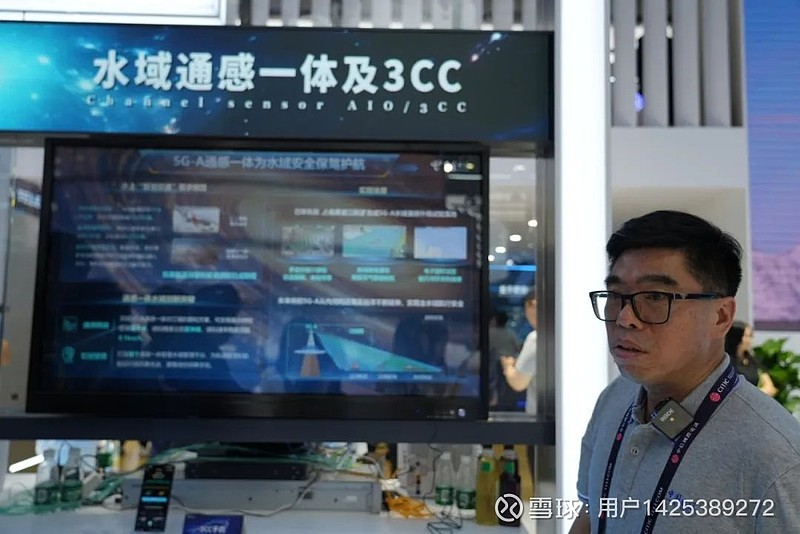

在中国电信展区,3CC、通感一体、RedCap等多种体现5G-A特性和优势的应用成为重头戏。比如,中国电信上海公司(简称上海电信)率先在黄浦江航道完成5G-A水域通感外场试验,利用新型更高频率5G-A基站的感知能力,实现了对船舶等对象的感知,从而获得船舶通过航道的数据,为航道管理、船舶运行提供更先进、更精准的保障手段,如在大雨大雾等恶劣天气下进行智能助航,以及防止船只与桥梁碰撞。“在江域,5G-A通感一体可实现最远感知距离超千米,感知精度达到亚米级,感知速率精度达到0.1km/h。”中国电信展区工作人员介绍。

中国联通则围绕5G-A六大应用场景,采用“六位一体”推进思路,积极开展技术研究与产业推进,推动5G-A技术从标准走向商用。

中国移动不仅展示了5G-A相关应用,而且具体阐释了最近几年自家5G-A部署规划:2024年率先启动5G-A建设,年底将在300个城市实现5G-A商用部署;2025年力争“串点成链”,实现5G-A规模发展;2026年实现5G-A全量商用。

此次大会上,华为联合多家国内外电信运营商发布了全球5G-A商用领航计划,从“升级经营模式”“驱动业务创新”“高质量建网”等多个方面,共同推动5G-A的发展。

与城市双向奔赴

上海走在前列

5G-A想要落地生花,就需要有“沃土”,人流量密集、企业聚集的城市无疑是理想之处。同时,城市也正通过打造新型基础设施,加快提升城市能级,同样需要5G-A这位能力强大的伙伴。于是,5G-A与城市双向奔赴,携手前行。尤其是一线超大城市,推动5G-A发展的态度更加积极。

今年初,北京发布《推进5G-A技术演进及应用创新行动计划(2024—2026年)》,提出2024年新建或改造超过4000个5G-A基站,到2026年累计新建或改造超过20000个5G-A基站,打造“双万兆”标杆城市。

今年3月,《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》发布,强调推进5G-A规模部署、深化5G-A应用创新。在规模部署方面,深圳提出要在福田中心区、深圳湾超级总部基地等区域建设5G-A网络规模连片示范区,升级支持5G-A基站5000个以上。在应用创新方面,深圳强调要在低空经济、智慧交通等领域试点5G-A融合应用10个以上,形成一批5G-A先锋应用案例。

上海的速度同样很快。去年下半年印发的《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023~2026年)》明确提出,到2026年底,上海计划初步建成以5G-A和万兆光网为标志的全球双万兆城市,实现5G-A网络、万兆光网的覆盖广度和应用深度全球领先。这份方案也明确提出,“加快试点部署5G-A网络,支撑车联网、虚拟现实、8K超高清等应用率先商业落地。”

现在,上海在5G-A发展上取得了明显成效。据上海市通信管理局相关人士近日透露,在网络建设方面,上海市已部署5G-A基站超过1.8万个。在应用拓展方面,则是多点开花,无论是通感一体、3CC还是无源物联,均有丰富场景落地。

在上海地铁18号线、虹桥万科、世纪大道等人流密集区域,上海电信部署了连片3CC网络,为市民带来极速上网体验。在地铁18号线,技术人员实测结果显示,下载峰值速率超3.1Gbps,平均速率近1.7Gbps,较原两载波聚合提升近30%。

在上海紫江新材料公司,上海电信完成了首个基于800M低频的无源物联试点验证,为仓储行业提供了全新的运营方式与手段。

在公交车上,上海电信积极开展5G RedCap模组部署,可以回传摄像头拍摄的高清视频流,实时反馈道路、车辆、乘客的画面,进而分析乘客的乘坐舒适度,也可以检测司机驾驶的专注度,确保安全驾驶。

越来越多的城市拥抱5G-A,越来越丰富的场景落地,将有力引领5G-A发展。

按需部署

不会取代5G

去年下半年,全球范围内有多个5G-A试点和商用部署展开。随着最近R18标准冻结,5G-A有了最基本可用的标准,将有更多运营商开启规模商用。GSMA研究显示,有超过50%的运营商计划在标准发布后的一年内部署5G-A。

越来越多的运营商投入其中,与此同时,5G-A产业链也在不断成熟。比如在终端侧,今年的上海世界移动通信大会上,华为相关人士表示,今年将有30多款手机、CPE全面支持5G-A。

随着5G-A全面部署的条件走向成熟,是否意味着会取代5G,将“前浪”拍在“沙滩”呢?

答案是否定的。

“5G-A采用的是贴近应用、按需部署、适度超前的基本原则,建设灵活性强、投资适度”,在近日举行的一次会议上,上海市通信管理局相关负责人表示,“5G-A并不是对5G的替代,而是根据具体需求,在更高速率、更大带宽、更低时延的重点场景需求下,对5G网络进行演进和升级。”

也就是说,在5G打底网的基础上,5G-A会根据需求进行部署,在具有较高要求的场景下部署。比如3CC一般只会在人流密集的区域进行部署,RedCap一般只会在重点城市部署。

5G-A不会替代5G,而是在5G和6G之间架起了“桥梁”,为6G的到来打下良好基础。业界预计6G将在2030年左右出现首个版本,但是6G的一些特性,如通感一体、无源物联已经在5G-A身上得到体现。由此可以看出,5G到6G并不是跳跃式发展,5G-A在其中发挥了承上启下的沟通衔接作用,为6G技术成熟和产业拓展做好准备。

排版/ 季嘉颖

图片/ 上海电信 IT时报 东方IC

来源/《IT时报》公众号vittimes

E N D

大家都在看

请加「星标」不错过我们