关注我们

公司简介

《华盛顿邮报》(英语:The Washington Post)是美国华盛顿最大、最老的报纸。1970年代初通过揭露水门事件和迫使理查德·尼克松总统退职,《华盛顿邮报》获得了国际威望。位于美国首都,尤其擅长于报道美国国内政治动态。

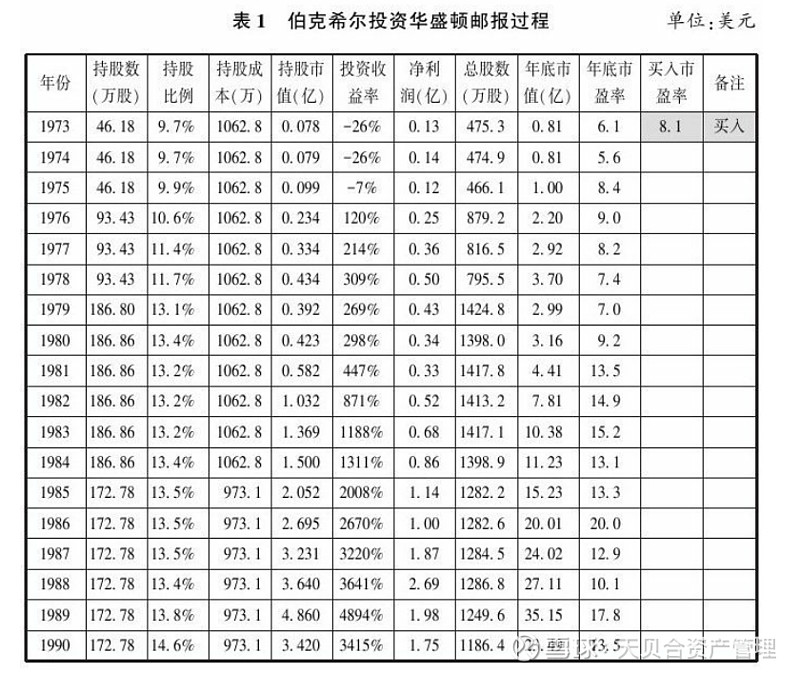

17年间市值从8000万增长到23.4亿(29倍)。

图1:伯克希尔投资华盛顿邮报过程 来源:巴菲特投资案例集

公司发展历程及时代背景

华盛顿邮报灵魂人物凯瑟琳出生于美国犹太巨富之家,她的父亲尤金迈耶也是传奇人物,40岁左右(1915年)身家就达到4000万美金以上,而华盛顿邮报是其收购的产业。

1946年,70岁的尤金被杜鲁门总统任命为第一任世界银行行长。

1947年,凯瑟琳和丈夫菲尔正式接管《邮报》。

1954年,收购竞争对手《时代先驱报》,独占华盛顿早报市场。

1955年,盈利终于超过了最大竞争对手《星报》。

1961年,收购面向商务人士的小型新闻杂志《新闻周刊》。

1971年,公司上市关键节点顶住白宫巨大压力,跟进《纽约时报》刊登重磅新闻--越战五角大楼文件,维护了新闻业的操守,经此一役,《华盛顿邮报》从一份地方性报纸,一跃成为和《纽约时报》齐名的顶级大报。

1972年,《邮报》更是不畏强权与恐吓,坚持披露水门事件,因此遭到白宫的报复打压。

1973年,邮报记者被明令拒绝进入白宫做新闻报道,此外,联邦通信委员会还以邮报下属两家电视台经营许可证即将到期,需要重新申领为由,对凯瑟琳实施打压,股价由此暴跌,从高点38美元/股一直跌到16美元/股。

同年,巴菲特逆势分批买入华盛顿邮报,持股比例约10%。

邮报下属电视台经营许可证官司前后打了两年半,仅诉讼费就支付了超过100万美元,企业前景和利润的不确定性大增,一直到1976年股价也没有触碰过22.75美元的买入均价,最惨时浮亏超30%。

1974年,尼克松总统宣布辞职。

1976年,官司尘埃落定,当年股价暴涨了120%多。

1981年,最大竞争对手《星报》停业,《华盛顿邮报》成为华盛顿唯一处于垄断地位的报纸,并且以3.5亿美元收购大都会通信公司的53套有线电视系统,80年代是公司的黄金发展期,也是巴菲特的收获期。

商业模式

1)平台型企业

报纸通过提供大量各方面的新闻,满足民众的信息获取需求。广告在当时也是一种受欢迎的“新闻”,给民众提供招聘、促销、消费等方面的信息。

反过来,报纸对于广告客户也不可或缺,作为商家的信息扩音器,其作用巨大,同时广告收入也降低了民众的购买成本。

2)具备赢家通吃的生意特性

华盛顿邮报除了报业,也拥有电视台业务,但面对牌照被限制,这个重大利空,邮报的不确定性大增,很少有人能看透华盛顿邮报分别在胜诉和败诉后的内在价值有多大,也就是赔率和概率的综合问题,巴菲特之所以买入,一定是判断这个价格已经预留了足够的安全边际,或者赔率非常高。

对于商业模式的深度理解,帮助巴菲特看清赔率--城市中一旦有一家报纸在发行量和受欢迎程度上有明显优势,自然会吸引最多的广告,广告反过来吸引读者,更多的读者又吸引更多的广告,良性循环,而购买报纸需要付出成本(金钱和时间),人们希望一份报纸能满足自己的日常需求,从而大概率演化成垄断经营,从而大概率演化成垄断经营,享受超额收益。

竞争格局分析

1947年,华盛顿主要有四家报纸:《星报》、《时代先驱报》、《华盛顿邮报》、《每日新闻》。

1954年,《时代先驱报》被邮报并购。

1971年,华盛顿邮报的盈利已经赶超最大竞争对手《星报》,进入寡头竞争时代,竞争格局明显改善。

总结:

天时:

在电视全面普及之前,报纸依然是大部分民众获取信息的主流渠道。

地利:

美国司法、立法、行政机关各自保有独立性,在丑闻事件曝光后,使得邮报作为绝对的弱势方,能够获得最终的胜诉。

人和:

凯瑟琳家族在政治圈颇有人脉,使得其能够获得内部、独家的爆料。

CEO敢于不畏强权,坚守新闻业的操守。

END

MORE/期待更多精彩

免责声明

以上内容归广东天贝合资产管理有限公司所有,部分资料可能来源于网络,如有侵权请告知删除。本文仅供案例分析和交流使用,不构成任何投资建议和股票推荐,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。