来源: 凤凰网房产杭州站

(本文转载自“地产画报君”,凤凰网房产已获授权)

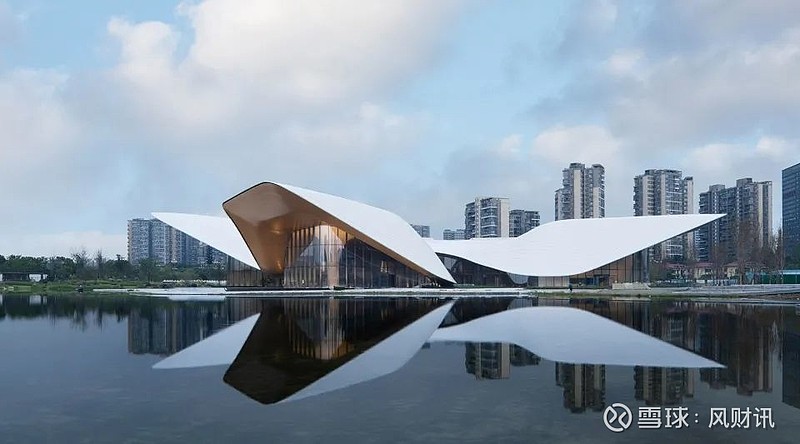

/成都市天府美术馆/

/三面环水的柔美“花瓣”/

建筑设计:中国建筑西南设计研究院

位置:成都

摄影师 :存在摄影 王厅摄影 北京栋梁

天府艺术公园作为一种新类型的城市文化艺术空间,将公园环境与艺术场馆融为一体。天府美术馆、当代艺术馆和人文艺术图书馆坐落于人工湖的两岸,三馆定位为城市级综合文化设施,构成集展览、收藏、研究、阅读、社教等多元功能为一体的新型城市文化集群。

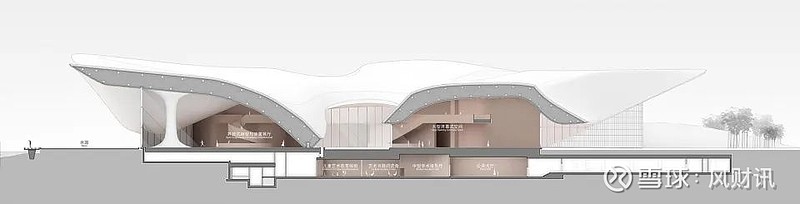

天府美术馆旨在收藏和研究成都本土艺术家的作品,同时展现当下国内外艺术圈的最新动态。美术馆定位以架上类艺术作品展陈为主,总面积4万平方米规模,展厅面积近1.3万平方米,设置有高标准的专业展厅、藏品库区、公教空间与办公场地。

天府美术馆三边环水,位于人工湖东岸的半岛之上。放射性的建筑平面以公共大厅为核心,串联周边展厅空间;如花瓣一般,呈现向环境打开的姿态。深远出挑的屋檐庇护其下的展厅与公共大厅,也体现四川民居的传统——通过大屋檐实现对雨水与日照的控制。

建筑临水,体现出成都文化“柔”的一面,形态打破通常美术馆白色盒子的中性与矜持,以起伏变化的屋顶覆盖室内空间:展厅平面规整,对应的屋顶部分曲率平缓,便于顶层布展使用。公共区域对应的屋顶曲率起伏跌宕,包裹出富于变化的内部空间。

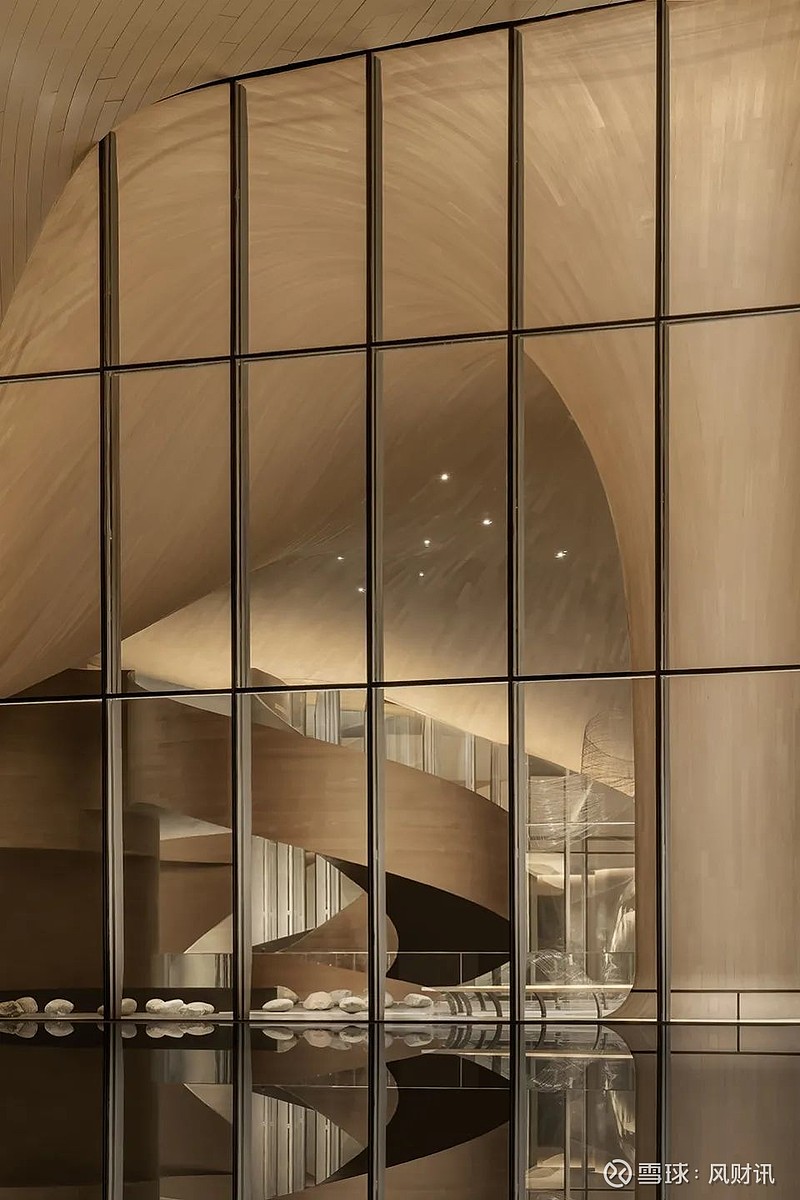

曲面顶棚与墙面以四川特色的竹皮材料贴面,模糊了屋顶与墙体的视觉边界,实现了建筑师营造“非日常化空间”的想法。大厅中的螺旋楼梯是视觉的焦点,拥有盘旋向上的动势,行走中的人仿佛被卷入空间漩涡之中,被空间引力缓缓从一个楼层导向另一个楼层。

美术馆临湖面设置开放式雕塑展厅与咖啡厅,充分利用完美的视野,与外部湖面风景展开对话。在建筑师的设想中,美术馆是公园中的展品,公园也是露天的“美术馆”,艺术与自然的藩篱被打破。

天府美术馆功能完备,建筑地上两层,地下一层。所有展厅围绕中央下沉庭院与环廊布置,形成完整的参观流线。展厅配置灵活的专业灯光,以适应不同类别的展览。通高两层的“玻璃展厅”用于安放大尺寸作品,并提供了由二层玻璃环廊向下观看作品的新视角。典藏库房设置在展厅后侧,设有专门的布展通道,实现观众流线与布展流线的分离。种植屋面将库区体量隐藏起来,与场地景观融为一体。

我们关注“光”对于美术馆视觉呈现的重要性。展览用光出于对艺术品的保护,基本采用人工照明;公共大厅则利用玻璃外墙引入了更多自然光线。光线在曲面空间中弥散,光的强弱引导着观众体验的情绪变化。夜间的照明设计展现了美术馆曲面的柔美形态,通过照明、幕墙以及景观设计团队三方的密切配合,实现了美术馆晶莹剔透的视觉效果,呈现倒影湖面的轻盈之美。

/林中茶屋/

/隐于林间,净化身心/

/北京奥林匹克森林公园跑者服务站/

建筑设计:米思建筑

位置:武汉

摄影师 :时差影像 吕晓斌

山不高而秀雅,水不深而澄清。严西湖宛若武汉市内最后的世外桃源,水岛茂林密布,湖光长天一色,依山傍水,风景秀丽。茶屋隐于严西湖畔,一片幽秘的林间。在这里,人们可以穿越树林,远眺湖色;也可以感悟四季,净化身心。

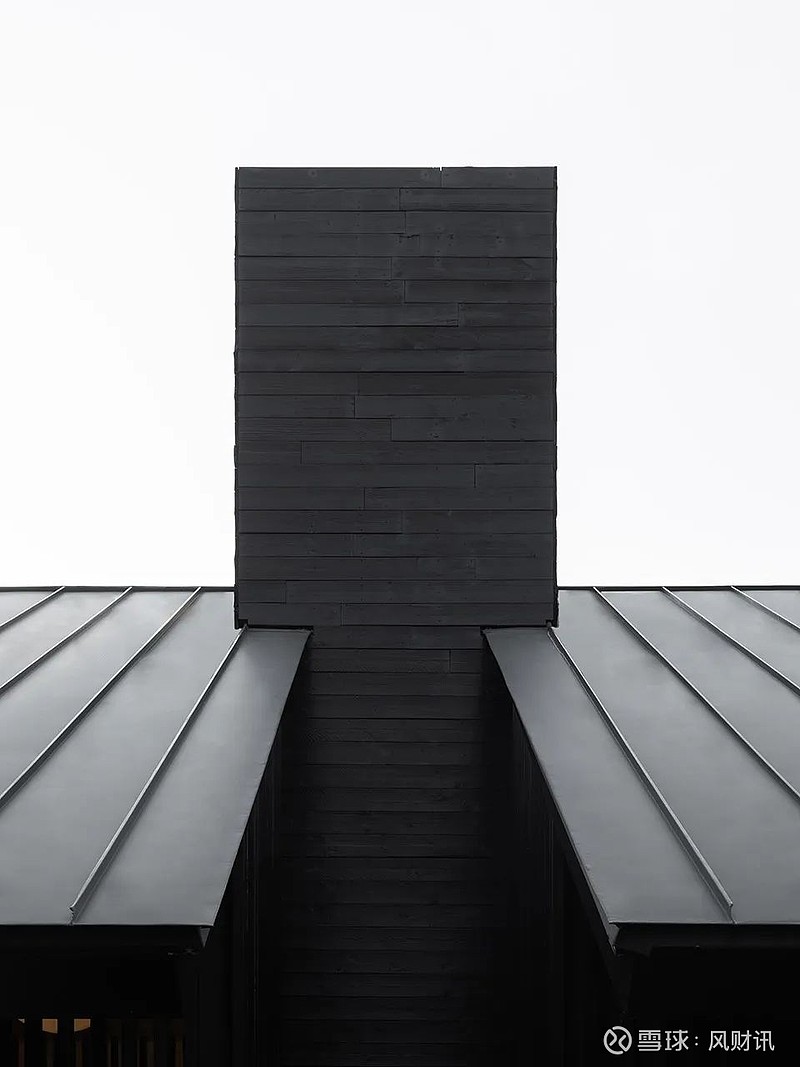

米思重塑了人们对传统建筑的集体记忆——一个坐落于台的双坡顶房子,并以此原型作为“屋型”的设计概念。它坐落于一个延展的台之上,对称的双坡大挑檐向两侧铺开,仿佛漂浮于林海之舟。高耸的长方体将茶屋切割为两部分,形成相对独立的入口空间与主室空间。长方体作为服务间,顶部突出屋顶,设备藏匿于此,也隐喻着烟囱的形象。

茶屋外墙采用深色碳化木面板与格栅,粗粝的肌理露出时间的痕迹,质朴且自然,与周围环境融为一体。深色的钛锌板屋面、黑色的铝板压边、黑色的钢板边框为茶屋提供了必要的精致感,颜色与碳化木相统一。整体深色的外观让茶屋多了一份内在的深沉,从容地隐于林间。

一条隐秘的小径指引着静谧的方向。高大的树木界定了小径的空间感,带领人们来到茶屋。进入茶屋,光线接管空间。入口空间是一个半开敞的灰空间,深色的碳化木墙面弱化了光线,仿佛隔绝了外部的世界,也屏蔽了心中的杂念。人们开始沉静,照见心中的光明。经过短小的过道,一瞥落地窗引入片刻的自然,便来到主室。

原木色饰面板明亮了主室空间,两侧连续不断的转角凸窗将林中的光线与自然引进屋内,延展成一副全景的水墨画。建筑、自然、人此刻融合在一起,内心豁然开朗。屋脊处的条形天窗被半空中的黑色金属板遮挡,天光从金属板两侧泄入屋内,引导人们观照内心。走出主室,是树木林立的室外平台。茶屋空间秩序得以延续,内外的界限被消解,人们感悟心中的自然。

米思以“屋型”为设计概念,希望探索古老的建筑原型中所蕴含的原始力量。严西湖畔的茶屋始终以一种谦逊的态度保持与自然的关系,通过原型重塑、材料筑造、空间递进发掘场所精神,为人们提供独特的内在体验。人们置身茶屋,感受建筑的力量,融入自然的精神,身心得到洗礼。

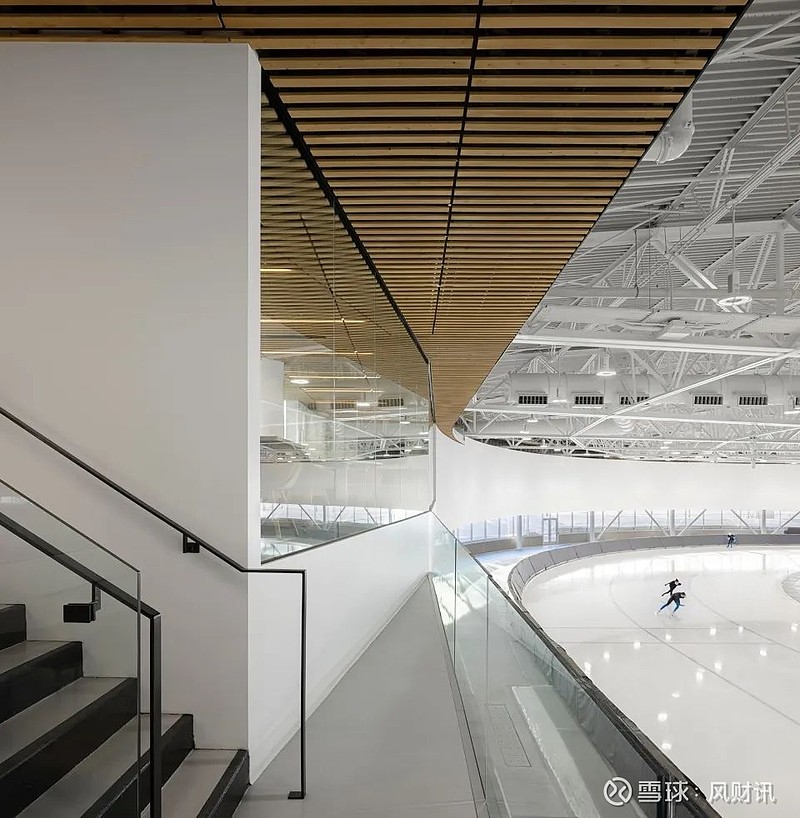

/魁北克冰上运动中心/

/北美最大室内冰场/

建筑设计:Lemay

位置:加拿大

摄影师 :Lemay

这个庞大的冰上运动综合体来自Lemay优雅而内敛的设计,它拥有一条400米长的椭圆形速滑道,以及两个奥林匹克规格的冰场,其中一个用于短道速滑,另一个用于花样滑冰和冰球等冰上运动,是北美最大的室内冰场,同时也是东海岸的第一个此类项目。

椭圆形结构由流畅且连续的形式组成,能够体现出滑冰者在运动中心内1.35万平方米的冰面上滑行的速度、活力、平衡和技巧。作为备受喜爱的户外社区冰场的补充,该项目采用适应性强的漂浮圆环造型,使外围体量提升至可以在视平线上形成360度窗带的高度。这样一来,室内和周围景观之间有了联系,它们之间仅通过一道玻璃,就将看与被看融合在一起。

通过将看台提升至更高的夹层,并配有用于室内投影的集成多媒体横屏,冰上运动得到了民主化的展示。而这样的层次为隐藏机械设备提供了简明的解决方案,整个环境中的极简主义也得到了更好的体现。

作为Lemay对北方设计承诺的体现,运动中心内设有两条跑道,吸引人们在一年中的任何时候前来运动,从而促进人们拥抱健康生活和加拿大的北欧风情。在两条跑道中,一条围绕冰场边缘布置,另一条是环绕综合体的起伏坡地,它使金属表皮的切口和阴影跟随视角变化,像冰一样闪耀和消逝。

当地人和来自外国的游客已经开始将滑冰与该建筑取得的冰面成就和专为加拿大奥运选手设计的刀锋联系起来。同时,观众可以在明亮的大厅或距离冰面几米远的高夹层座位上观看,使自己沉浸在大型速滑比赛、冰球锦标赛以及其他赛事中。

/阿那亚金山岭艺术中心/

/砖亭之亭/

建筑设计:上海阿科米星建筑设计事务所

位置:承德

摄影师 :朱润资

山中的艺术中心坐落在一条山脊线上,位于自山脚蜿蜒而上的山道一侧,它承接着北方特有的苍茫山岭,也连接起从山脊线铺向另一侧山谷的社区。社区居民归来或访客前来,沿山路逶迤而上,会首先看到这个艺术中心。基地东侧和南侧面向山路,居高临下,可远望连绵群山;北侧俯瞰沿山坡铺陈而下的别墅群;西侧则紧邻社区边界——收束社区的街道。这特殊的位置让它成为社区入口标志与枢纽。

小小的建筑如何成为面对大自然的一个不卑不亢的地标,又能够与社区街道的近人尺度协调融合,这是建筑场地设计要实现的目标。一片外观体量厚实的多边形单坡屋顶,一个与挡土墙结合包绕基地的基座,使建筑物面向群山有一个纪念性的尺度。同时,屋顶高度与倾斜方式的设计又能够使其在面向社区一侧收束成低矮立面,与社区别墅的尺度相近。

沿着道路由挡土墙包绕的基座和建筑成为整体,并通过它的形式和材料处理调节着道路行人的尺度感受。基座三角台地部位的尽端为高度2.1米的梭形收头,其与毗邻的别墅基座挡墙之间布置人行台阶,让行人自然地拾级而上,靠近艺术中心或折而进入社区内部街道。基座在建筑面向群山一侧,形成一小片广场,铺地与建筑内部的连续性使建筑难分内外。这里被设计为这个方寸小的基地上的空间尽端,将视线引向山岭与天空。

设计另一个要面对的问题是建筑与自然的关系,从山脚到这里的旅途一路兜转,人们已经饱览山色,如何在这个建筑里创造新的体验?

15个各具功能的砖砌“柱亭”,共同组织出一个被覆盖的“大砖亭”。柱亭之间,风景在这里成为一种“邂逅偶遇”。沿途熟悉的风景和光线从柱体之间渗透进来,风景的画面被柱亭分割,会再次在人们的想象中联缀起来,成为一个新的体验。建筑空间以这样的方式来塑造定义周围群山的风景的同时,也塑造了建筑的内部性。敦实的系列砖亭形成建筑的特征,为外部提供了有意思的视觉和包容温暖灯火的空间印象。

这些砖亭,有的是入口亭,有的是两个空间之间的转换亭,有的是可以休息的读书空间,有的是儿童亭,有的是望山亭,有的是电梯,有的是楼梯,有的是辅助用房,有的是卫生间。室内空间被这15个砖亭分为三个区域:入口与服务、休息和咖啡区域、大的活动空间以及其辅助活动空间,其他空间围绕中央活动空间布置。不同尺度的空间被组合在一起——既提供两三人交流的空间,又提供集会活动的场所。“柱亭”本身与它构成的空间既是日常的,又是具有永恒意味的。

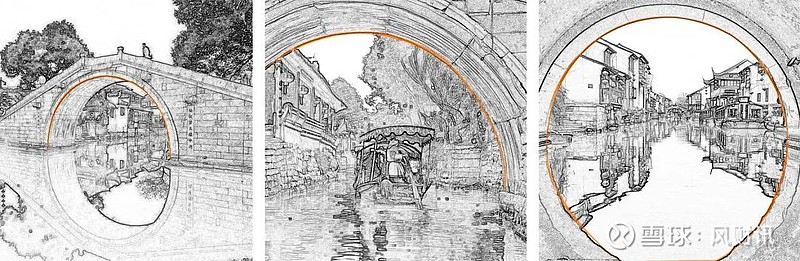

/高桥文化中心/

/渡桥记/

建筑设计:c d设计中心

位置:宁波

摄影师 :c d设计中心

高桥镇因古桥而得名,曾战败金兵的高桥之战使它有了金戈铁马入梦来的骄傲记忆,飘然千年的梁祝传说又使其倍增柔媚之风。古往今来,城镇发展的节奏步伐因行政区划归入宁波海曙区而提速,结合地方特色涌现的文化类建筑都在积极的寻找角色定位。新建的高桥文化中心也是如此,但抛开各种不确定因素,城市自身的文化属性和江南特征以及地块内的现存古桥都成为建筑无法脱离的叙事语境。

设计始于对桥的空间讨论,江南的桥不仅是一种跨水相连的交通设施,也是一种媒介,将水和人家联系起来并塑造着水乡的空间。本身的空间特质自上而下构成了“桥上漫步,桥下穿行和桥中观景”的三重体验,带来的是空间的互动和景深的层次。

宋代柳永的《望海潮·东南形胜》文“烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。”,南宋袁商的《重建高桥记》文“雄峻坚密,城内外诸桥可俯而视之矣。”都是中国古人对桥的形意勾勒,陈逸飞的《双桥》则于画面中带入了一种空间的对望和凝视。如何抓取桥的空间特征并转译成建筑实现成为了设计思考的切入点。

建筑位于高桥镇中心,基地北侧紧邻政府办公大楼,结合政府前广场,文化中心必然将成为城市重要的视觉中心。而基地东侧为邵家渡河及沿河景观带,又使建筑处于公园之中。政府、广场、公园、秩序、自由、中心,一系列的关键词使建筑必然在这里要承担一个多义的角色。如何将建筑作为文化景观融入权力空间?是殿堂还是日常?态度成为最先要解决的问题。

通过对设计任务的深入解读,我们将全部功能归纳为“文”、“体”、“演”三大部分,共五个功能区块,分别为接待中心、文化剧院、阅览中心、活动中心和游泳馆。

同时为减少对政府大楼的视线遮挡,场地被切分成东、西两部分,西侧重礼仪,东侧重开放。不同的区块面对不同的环境诉求,在合并与分离中挣扎之后,最终设计选择了聚落的方式,通过不同角度的扭转应对不同方向的秩序诉求。建筑群以拱形空间作为线索,相互对话,以一种轻松自由的姿态形成城市中的整体形象,又将灵活的空间分布融入周边自然环境的氛围。

从桥出发,桥的意向若要转化为可使用的空间,必将经历从桥到屋的演绎过程,拱毋庸置疑地成为空间的主题,但要分虚实、内外、上下,要可穿越,可窥探、可进入。从屋出发,水乡建筑错落有致的空间布局和举折出檐的屋顶形态常被设计师取用,相对于桥作为构筑空间的抽象语言,建筑语言体系内的转化和活用更容易理解,但应用到大型公共文化建筑上时需要清晰且节制。

设计最终采取了桥屋的形式,结合不同功能也有了不同的表征。拱形弧线下的空间要素是多元的,各功能既需要独立的气候边界,也需要模糊边界的城市共享空间。

接待中心靠西临近入口广场,与场地主入口共同形成一条仪式性的轴线,整个建筑的入口穿过弧线的城市取景框,桥在这里是穿越的媒介;

文化剧院靠近北侧汇贤路布置,作为建筑群中最重要的文化聚集场所,桥在这里是进入的殿堂;

阅览中心布置在邵家渡河一侧,以充分利用滨河绿地景观营造舒适宜人的阅读环境,内设面水的阅读阶梯,桥在这里是驻留的彼岸;活动中心靠东南侧布置,底层空间沿公园展开,景观水面与临水平台进一步介入灰空间,桥在这里是游走的穹廊。

游泳馆面南而居,浅水环绕,三面环顾,泳池的无边界水面与建筑外部的景观水面相接,内外互望恰巧也构成了空间错位的双重景象,桥在这里是窥视的镜像。

作为聚落,公共的外部空间才是真正的核心,五座桥屋通过中央庭院联系在一起,配合不同的空间高度形成参差有致的天际线和面向庭院的多层界面,形成错落丰富的庭院形象。

在庭院中,能看到各功能之间通过内部或上或下的“桥梁”进行互通,桥上的空间漫步得以串联实现。不同高度的公共空间朝向庭院,相互对望,形成复杂的对话关系,虚实相间的材料表达和精致的细节符号增强了庭院的叙事性。在一池静水的映衬下,所有的形意表达和空间体验都在中央庭院升华,成为一个独立的小世界。在这个小世界里,造物亦是造境,讲究起承转合,讲究观游体验,而多义化的连续片段最终构成了对场所的完整印象。

跨桥而上,临桥而望,穿桥而行在这里如电影静帧场景般浮现。张力的、朦胧的、局部的和放大的多重空间对话得以在向心的庭院展开。整个建筑从外部的、有棱角的形象角色转换为内向的,有故事性的复杂角色,又从缝隙中窥探着外面的城市。

回顾设计,正如建筑面向城市的表情之一,朴素的白色陶砖材料以垂直穿孔的构造方式“计算生成”一幅云纹墙面。高桥文化中心在文化的羁绊中同样希望创造一幅融合了对桥的诗意想象的当代城市图景。

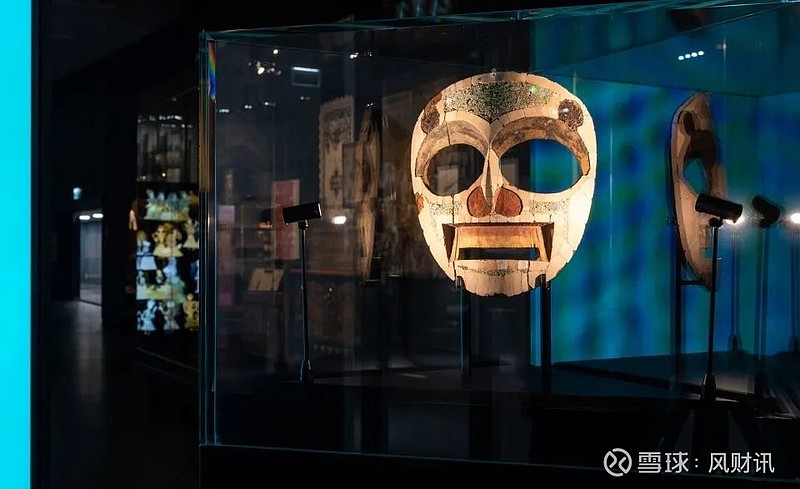

/人种学博物馆/

/融于公园的巨大弧线/

建筑设计: NAPUR Architect

位置:布达佩斯

摄影师 :György Palkó

新的人种学博物馆位于布达佩斯城市公园Városliget,于2022年5月23日开馆。

新博物馆建筑获得了诸多奖项,是欧洲最大的城市文化开发项目“Liget布达佩斯项目”的一部分。它由NAPUR Architect设计,拥有简洁而富于变化的线条,与公园环境相协调的同时和周边城区形成对话。城市公园Városliget对于人种学博物馆来说是一个熟悉的城所,其中的藏品于1896年的Millennium Exhibition首次在此亮相。

城市公园Városliget对于人种学博物馆来说并不陌生,因为它1896年便出现在于此举办的国家Millennium Exhibition中。自博物馆1872年建立以来,其藏品曾分属多个设施,如今数量已经超过25万件,覆盖喀尔巴阡盆地到世界的每一个角落。

此次项目是第一栋为这些藏品专门设计的建筑,满足它们的保管和展出需求。基地曾经是匈牙利元老院,空间和机遇十分有限,远远不能满足博物馆的使用要求。经过国际设计竞赛和顺利的施工,人种学博物馆于2022年5月建成,最终为藏品提供了一个新家。

这是一栋真正的现代建筑,在各个方面达到了世界级标准,将在满足专业要求的同时,照顾到展品和游客的不同需求。根据国际评委们的评审,匈牙利建筑事务所Napur Architect击败扎哈·哈迪德、BIG等国际知名建筑师事务所,获得了竞赛优胜。他们的设计由简洁而富有变化的线条组成,与公园的自然环境相和谐,并且和周边的城市肌理形成对话。

轻柔的曲线让建筑成为了连接城市和公园的门户以及通道。新博物馆结构的百分之六十位于地面以下,景观屋顶和通透的地面部分帮助这栋尺度巨大的建筑融入了公园环境之中。草坪覆盖的屋顶区域将成为一个舒适的社区空间,欢迎Városliget的游客前来休憩。

围绕屋顶景观花园的玻璃幕墙是建筑的标志,形成了两道相互交织的山坡。独特的幕墙包含近50万个像素块,在金属网格上形成光栅图形,展现了从博物馆藏品中精选的人种学相关图案。像素块通过特殊的机器人安装到镭射切割的铝制网格中,其中超过2000个与建筑本体相连。这些小小的立方体组成了40个以当代形式重新诠释的人种学图形,其中一半是匈牙利的,一半是国际的。

人种学博物馆已经成为了欧洲大陆上最令人兴奋的当代建筑之一。它作为Liget项目的一部分,在2017年MIPIM奖中被评选为欧洲最佳大型未来项目,并且在2018年的国际地产奖的激烈竞争中赢得世界最佳建筑称号。通过由四位英国爵士和超过80位全球专家组成的评委会仔细审查,来自115个国家的1700个项目入围该奖项,人种学博物馆是其中之一。

这栋现代而先进的博物馆建筑拥有新的功能和灵活的空间,可以通过藏品以及当代社会的多个方面帮助游客理解馆内的历史遗迹。穿过历史遗址,人们会来到更加现代的专业和调研主题区,延续了博物馆任务书中确定的主要目标。过去与现在的日常事物、现象和项目在这些创造性的空间中同时呈现,带来了新的与游客交流的机会。

这座为特定目的建造的博物馆将功能需求作为最重要的设计考量,将该机构的尺度、现代性以及便利性推到了一个重要的高度,与引人入胜的外观、丰富的人类物质和精神遗迹、还有来自匈牙利和世界各地的藏品相辅相成。

文章综合整理:archdaily、gooood等网站