最后50名,报完即止扫码抢购

责任编辑 | 张旖旎

作者 | 章舟

本文系应迈科集团所邀特约撰稿,未经迈科集团授权,不允转载

上次讲到了,作为近年来的新技术,不少企业已经在拥抱区块链,应用区块链。(《区块链和供应链创新之一:为什么供应链需要区块链技术?》)那么,它究竟能够实现哪些神奇功能,又有哪些局限性需要克服呢?供应链企业又如何“春江水暖鸭先知”的呢?请看本集。

1

区块链的神奇功能:

见招拆招,化解信息不对称

上次的文章我们说到,传统的供应链融资存在四大痛点:

1、造假风险难除;

2、企业信息容易出现孤岛;

3、核心企业信用不能跨级传递,推高融资成本;

4、企业履约风险较高,风控成本居高不下。

而之所以出现这些痛点,讲到底,是因为传统供应链融资的信息传递固有之bug:信息不对称天然存在!

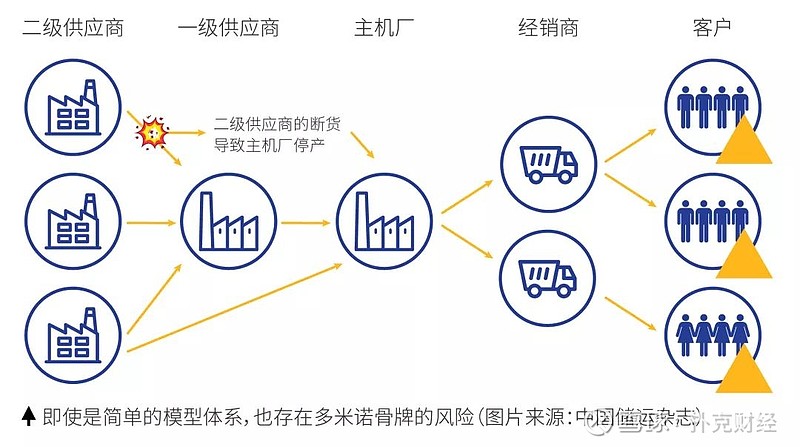

显而易见,供应链上的环节多如牛毛,每一环都和其他环有着千丝万缕的关系,一旦中间某一个环节发生问题,必然如同多米诺骨牌一样传到其他环节,导致风险被成百上千倍放大。以简单的“供应商——主机厂(主要部件生产厂商)——经销商——客户”模型为例,上游供应商的断货,带来的将是一连串的连锁反应。

真实的供应链融资体系,远比上述模型要复杂得多,信息的不对称程度自然也更严重。在这种情况下,区块链技术以其去中心化,不可篡改的特性,对传统供应链的“痛点”进行了一场革命,对个人信用的重塑、对经济活动行为方式的重塑现实意义重大。

下面,我们就来详细分析区块链的四大“拆招大法”。这四大招并不是彼此分立的,而是“你中有我,我中有你”,形成有机的统一整体。

Q:造假风险解除

A:分布式记账,让“”李鬼无所遁形

由于区块链的账本采用分布式记账模式,呈现分散式结构特点,任何一方都不可能拥有分类账的所有权,也不可能为谋取私利而操控数据——人为操纵和篡改数据的可能性几乎为零,因为没有人可以顺利改变所有的数据而不留痕迹,这就使得造假的成本“高到不可能”。

如果这么说还是不好理解,我们就与最近和“双十一”有关的一则谣言类比:今年双十一期间的交易额创下了历史新高——2684亿元后,网上有人质疑其真实性,理由是——近年来的双十一交易数据,与电脑拟合出来的曲线高度一致,因而一定是假数据,但很快就被阿里辟谣打脸。

其实不用官方出面,任何人稍微想一想,也能知道谣言的不可靠:因为最终销售额只是表象,背后是一连串相互联系的后台流量,就算前台的销售额是伪造的,意味着每一层级相关数据都要修改,而且后台的那些大数据是很难作假的,由此可见此种“阴谋论”的荒唐至极。

不过换一个角度而言,这也证明了一条绝对真理:阳光,是最好的杀虫剂。而区块链的分布式特点,就可以把所有数据暴露在阳光之下,不但终结所有的谣言,也让形形色色的造假无所遁形。

Q:企业信息容易出现孤岛

A:运用区块链解决信息不对称

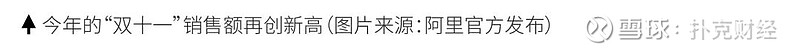

所谓的信息孤岛,是指参与方的系统相互割裂,各自保存信息,没有有效的共享渠道和途径。如核心企业与其上下游——供应商和经销商的交易信息只会存储于双方的系统之中,金融机构授信信息也仅掌握在金融机构的手中。如此,造成一个个信息孤岛。

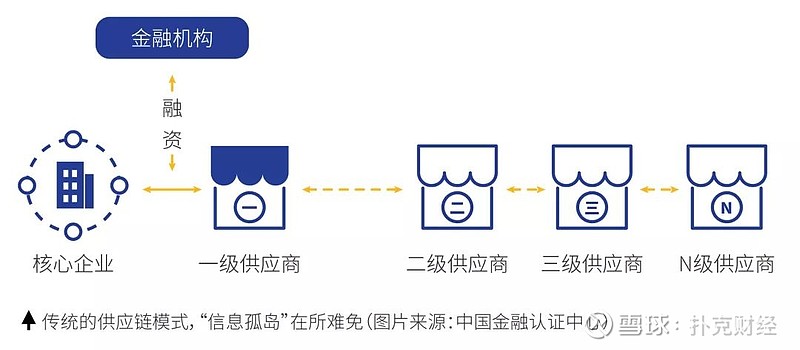

但是正如前文反复强调的,区块链具备去中心化、数据共享、信息防篡改等特性,这些特性恰好可以应用于供应链场景。应用了区块链之后,信息的传递将不再是线状流动的,而是形成平面,甚至空间网状的交流,每个节点都是参与方,大家共同维护的数据不可篡改、不可抵赖,这自然就打破了信息孤岛,使得信息传递范围不再局限于金融机构、核心企业等少数单位间,而是无障碍的传递至各级机构/企业。

然而,在现如今信息爆炸的时代,往往在浩如烟海的信息中,真正有用的核心信息极为有限,如果区块链手段能够准确无误传递这部分信息,才能说得上是大展身手。

Q:核心企业信用不能跨级传递,推高融资成本

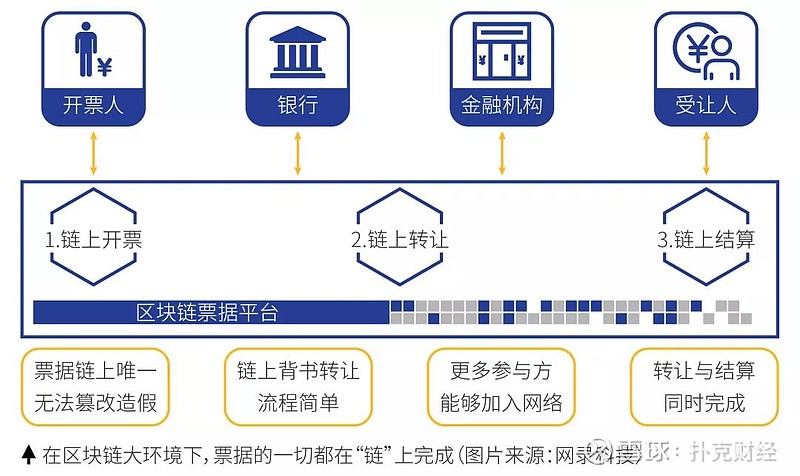

A:数字票据的应用

众所周知,票据在供应链中具有非常重要的应用。而运用区块链的优势,发行,运行一种数字票据,可以在公开透明、多方见证的情况下进行随意的拆分和转移。也解决了企业上游账期拖欠,能拉多长就拉多长的问题。利用区块链不仅优化资源利用率,还压缩中间环节、提升行业整体效率。

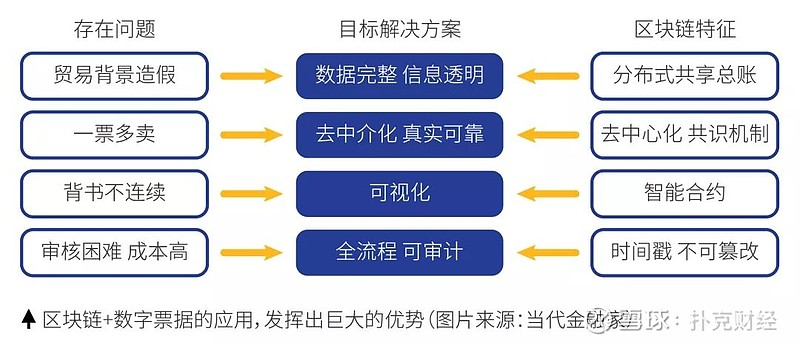

早在2017年,中国央行推动的基于区块链的数字票据交易平台就已测试成功,预示着区块链数字票据进入实现阶段。而从上次的基础知识介绍中,我们知道,区块链上的数据都具有时间唯一性,即使某个节点的数据被修改,也无法只手遮天,而区块链+数字票据的应用,就相当于把整个商业体系中的信用变得可传导、可追溯,这就为大量原本难以融资的中小企业提供了融资机会,降低中小企业的资金成本。下面这张表格,就将区块链数字票据的优点一览无余:

Q:企业履约风险较高,风控成本居高不下

A:发挥联盟链的强大威力

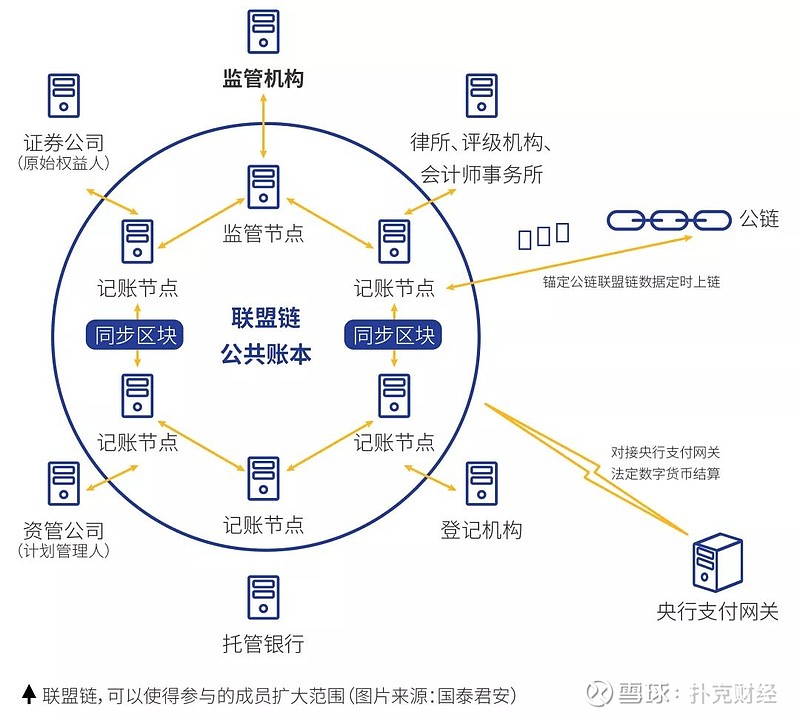

其实区块链的特点及应用,前面已经解释得很清楚了,因而这部分也就水到渠成了:虽然理想的区块链能够实现完全公有,摒弃一个个企业建立的私有链,但众所周知,信息不可能完全公有,因而介于两者之间的一种区块链——联盟链便应运而生。

联盟链本质上仍然是一种私有链,只不过它比单个小组织开发的私有链更大,却又没有公有链这么大的规模,可以理解为它是介于私有链和公有链之间的一种区块链。

银行与核心企业之间可以利用联盟链,提供给供应链上的所有成员使用,利用区块链多方签名、不可篡改的特点,不但使得成员的所有操作都得到多方共识,降低操作难度,也减少资金端的风控成本,解决银行对于被信息篡改的疑虑,实现了银行、企业、第三方机构的多赢。

2

区块链在供应链融资中应用的具体事例

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,上面说了这么多,下面我们举两个业务上的实例,来说明区块链技术不是花拳绣腿,不是纸上的教条,而是能创造实实在在的价值。

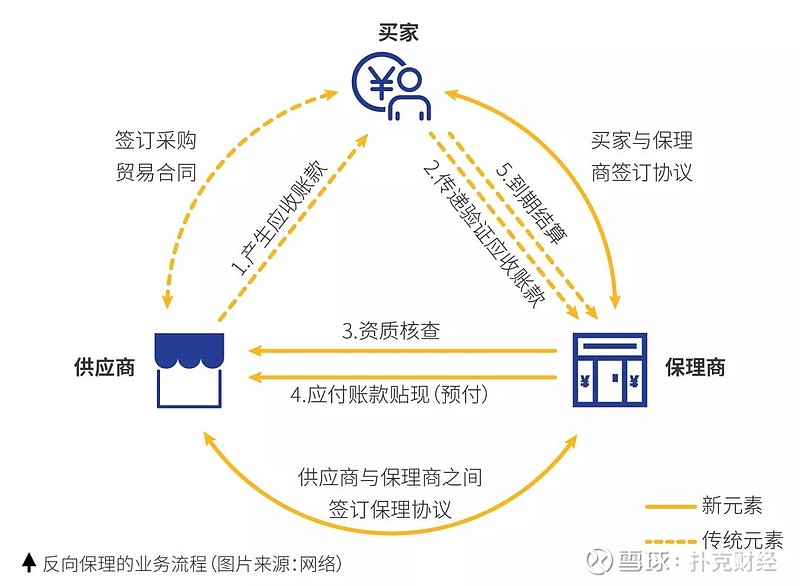

1.反向保理

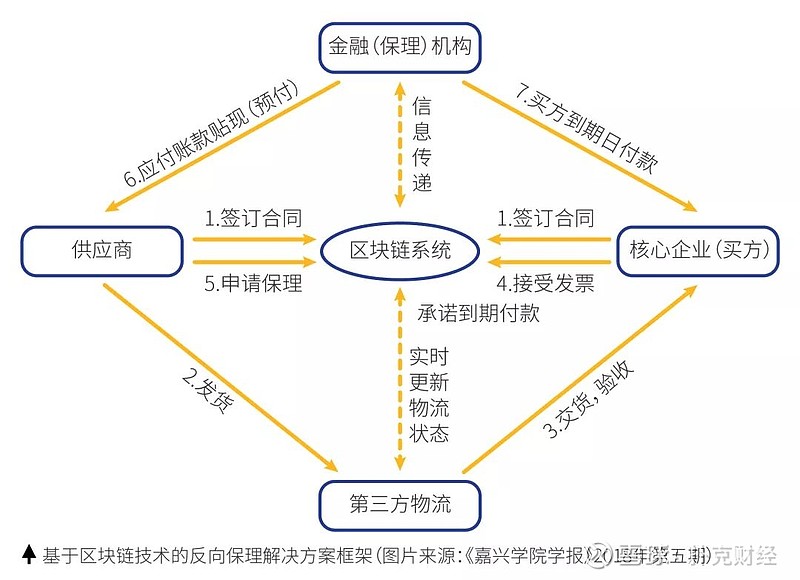

众所周知,反向保理是指在供应链中,核心企业利用其较高的信用等级与保理机构合作,由保理机构为向买方供货的中小企业提供保理融资。下面这张图就展示了反向保理的业务流程:

保理机构在开展反向保理业务时会遇到一些难点:一方面,部分强势核心企业想延长账期,以“反向保理”之名,长期拖欠供应商货款,变成了对供应商的变相剥削,恶化了与供应商之间的关系。另一方面,实际反向保理业务中,银行多只需评估买家的信用风险,而非真实的贸易关系,需要核心企业的配合较少,直接导致核心企业开展保理业务的动力不足。

区块链的技术特性可以改变现有的征信体系。区块链技术具有共同维护的特性,区块链技术下的征信系统企业数据由供应链上各参与方、商业银行、保理机构、第三方监管机构提供,信息实时更新,且不可更改,这就保证了数据的真实性,为反向保理提供了坚实的信用基础。区块链技术下的反向保理解决方案,能弥补当下反向保理业务开展不足的局限,推动反向保理业务的发展。

2.仓单质押融资

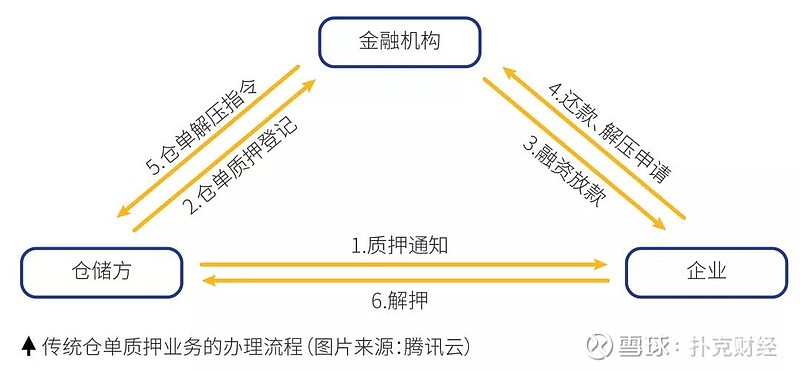

传统的仓单质押融资,是指申请人将其拥有完全所有权的货物存放在银行指定仓储公司,并以仓储公司出具的仓单在银行进行质押作为融资担保,银行依据质押仓单,向申请人提供的用于经营同类商品专项贸易的短期融资业务。而传统仓单质押融资的特性,使得重复质押的现象很难彻底杜绝,从而引入了潜在的法律风险。

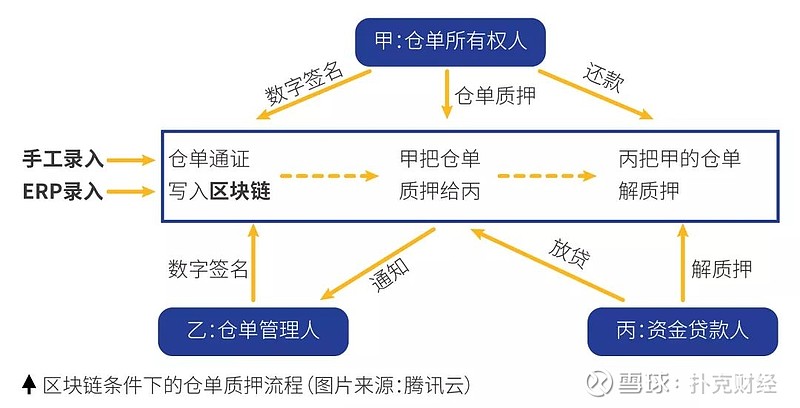

而云区块链供应链仓单质押解决方案中,这些问题均迎刃而解。来看看这个方案的架构图:

概括来说,此方案主要可以解决三个大问题:

1、信任传递:密钥与数字证书可以确保业务各方身份的真实性;通过区块链可在线上多方协议、签署电子合同,实现了信任在不同的参与方之间高效传递。

2、提升效率:电子化的仓单,有效发挥了流通价值和金融工具属性,不但解决了传统流程中纸质文件过多带来的审核效率低下,也让仓单造假无所遁形。

3、确权及不可更改:密码学技术的应用可以确保交易信息只在必要的参与方之间分享,有效保护商业隐私,而且共享账簿,彼此监督,确保了数据的真实性。

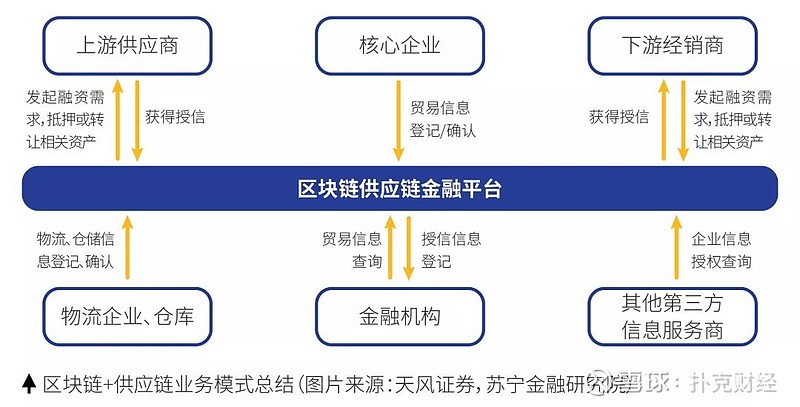

实际上,以上所列举的两大场景,只是区块链在供应链创新应用众多浪花中的两朵,近年来区块链+供应链“双链条合璧”的应用,还整合了智能仓储、智慧物联网、人工智能、大数据分析等一大批黑科技。下面这张图,就对区块链背景下的供应链操作模式做了全面的总结。

3

“春江水暖鸭先知”,哪些企业在玩区块链?

区块链的神奇,吸引了各行各业纷纷试水,其中不乏世界级名企。

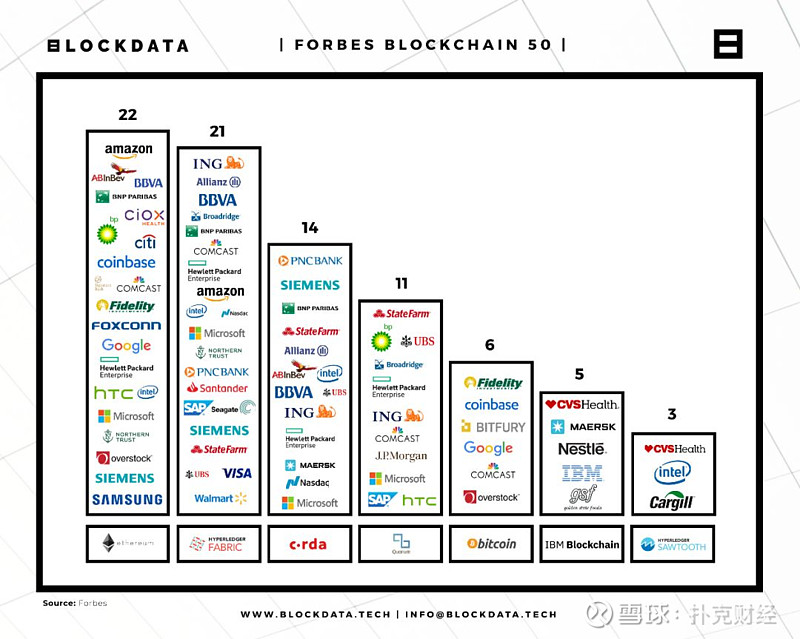

今年4月,著名商业杂志《福布斯》编制了首份区块链50强榜单(Blockchain 50),上榜企业所在的行业多种多样:安联、维萨、摩根大通等金融机构,还有能源公司BP、电商巨头亚马逊、零售商沃尔玛等。我们也能在这份榜单上找到熟悉的中国公司——蚂蚁金服,富士康也入选这份榜单的50强。

依旧以蚂蚁金服为例,已经开发了一套专有区块链,可以维护阿里巴巴市场平台所售商品的溯源。举一个最简单的例子,如果男士要给自己的爱人买钻戒,那么利用可以追踪钻石的采购来源,一直可以追溯到安特卫普的交易中心,还可以看到钻石的评级、切割和打磨记录,确保买到的不是假货——这就是区块链对供应链上产品的“赋能”。

区块链不光对产品赋能,对支付同样赋能。蚂蚁金服旗下支付宝在全球有超过10亿用户。2018年6月,支付宝启动了基于区块链的服务,金融高度发达的香港,与很不发达的菲律宾直接进行转账,几秒钟内就可完成——这在以前是不可想象的!至于其中的细节,限于篇幅就不展开了。

拥抱区块链的,不仅是这些如雷贯耳的泰斗,还有供应链行业内的低调企业。例如,成立于2006年的迈科迪信,就是一家率先应用区块链技术,打造成熟的供应链服务体系,服务于近5000家产业链上下游企业客户的供应链“开拓者”。

迈科迪信的业务贯穿全链条的闭环特征:自成体系地构建起完整的生态体系,完整的贸易体系以及完整的供应链服务体系。“期现结合” 与风险管理,对上下游客户企业全面形成区域化,并通过区块链技术,实现了本文第一部分的闭环,为客户提供全方位的风险管理和产品管理服务。

4

路漫漫其修远兮——区块链的“不完美”

然而,正如探索的道路注定不会平坦一样,区块链纵然有千般好处,也绝非包治一切顽疾的“万能神药”。就目前的发展而言,区块链在技术性能、安全隐患、政策监管等方面问题依旧存在缺陷,留待后来者探索。

1.技术性能方面:交易效率偏低、资源消耗过大

随着交易数据的不断增多,节点需要记录交易数据的时间也不断延长,性能无法提高。众所周知,比特币、以太坊的拥堵就造成了交易效率的低下,这也是要完成商用最大的障碍。比特币之类基于工作证明机制的区块链技术为例,目前平均每10分钟才能有一个新区块、1个小时后才能确认交易,很难满足高频小额金融交易每秒万笔以上的交易要求(想象一下“双十一”网购时,哪怕15分钟之后付款才能确认,你会不会把电脑、手机砸了的心都有)。

除了交易效率偏低外、资源消耗过大也是目前区块链技术的潜在问题。英国一家公司研究表明,目前比特币挖矿年平均耗电量已经超过159个国家的年均用电量,至2020年比特币耗电量将会与目前全球用电量持平。因而这样对资源的消耗是否可以持续,确实值得有识之士思考。正如中国央行原行长周小川在2016年初接受专访时说,目前为止,区块链占用资源还是太多,不管是计算资源还是存储资源,应对不了现在的交易规模。

2.安全方面:“不可撤销”是一柄双刃剑

正如前文所言在区块链里没有后悔药,你对区块链的数据变动几乎无能为力,主要体现在:如果转账地址填错,会直接造成永久损失且无法撤销;如果丢失密钥也一样会造成永久损失无法挽回。而现实中如果你银行卡丢了或者密码忘记了,还能到银行营业点处理,你的钱还在。此外,在区块链中,由于所有交易信息都要求公开透明,这样如果知道一个人的账户,就相当于知道了他的所有财富和每一笔交易,因而毫无隐私性,因而必须对区块链的应用做出监管。

3.监管方面在世界各国依然是个难题

区块链的去中心化和自治性,与金融要求的政府高度监管显然是相悖的,其显示很大的优势的同时也形成了很高的金融风险,该如何有效监管,在世界各国依然是个难题。在完善的监管体系形成之前,区块链的发展及未来商业的应用都会遇到一定的阻碍。例如,近期Facebook计划发布的天秤币(Libra)项目,未来很可能冲击主权国家的货币政策,影响深远,对其应该如何监管依然众说纷纭。

虽然区块链技术还有诸多不完美之处,并对现有法律法规和监管框架带来挑战,但任何新技术的成长都不会是一帆风顺的,区块链也是如此。相信假以时日,区块链一定能从孩童变为巨人,为整个社会的进步做出更大的贡献!

当当当!!!

现报名「扑克投资策略论坛」

送124副思维导图+送126张核心图标+送“一本难求”的扑克精选……三重好礼重磅来袭!!

最后50名,报完即止,扫码抢购!

点击“阅读原文”,即刻抢购「扑克投资策略论坛」入场券,仅剩50名!