从去年8月底,剁手就大力推荐买银行《都特么打骨折了,怎么还不买银行股》,这老粉应该都知道,当时撸口子买了11万银行ETF(场内515020、场外008299)。

不过呢,买入不久,市场就崩了,利润吐回还又被套10%,但我还是看好银行,然后就给同事/群友推荐来抄我的底,很可惜,只要我张嘴,群友就要跟我聊“银行坏账”问题,话题卒。

年初至今,银行ETF涨14.25%,表现仅次于煤炭板块,剁手持仓收益也有7.9%,然后我现在再在群里聊银行,就没人再提“银行坏账”问题了。。。

剁手的推荐银行的逻辑很简单,首先笃定中国不会发生系统性金融危机,银行业不会系统性破产,会有并购;其次,我认为我们将迎来红利投资大时代,能赚钱能分红的稀缺、垄断性资源将会被重新定价;最后,银行是全A安全性最高的资产,被严重错杀,值得等一个均值回归,就酱紫~

事实上,大家关心的“银行坏账”问题,剁手此前也有疑惑,不过在阅读了丁昶老师的新书《买入银行股》后就解惑了,今天我就把他聊“银行坏账”的这个章节,节选出来分享给各位,有兴趣的朋友可以去看他的书。

丁昶老师,先后就读复旦大学数学系、英国爱丁堡大学金融工程专业,毕业后又先后在银行、证券、公募(与谢治宇同期加入兴全,做过傅鹏博的基金助理)、QFII(曾同时管理过韩国中央银行、韩国国家投资公司、未来资产三个QFII账户)工作,之后转型做自由投资人。

第8章《坏账问题》

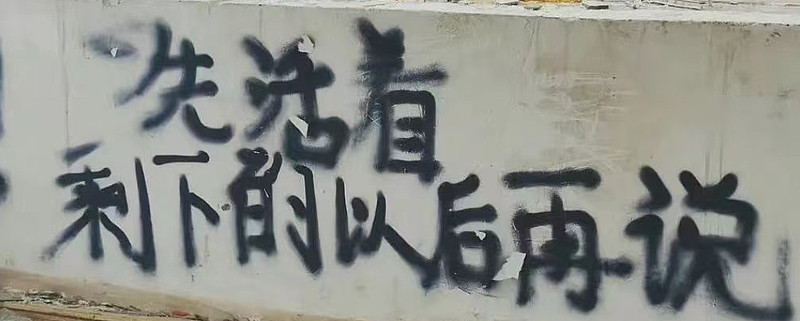

任何关于银行股的讨论,都绕不开坏账问题。我目睹过很多次投资者激辩银行股投资价值的场景,多头气吞山河、头头是道,空头只要轻启朱唇,讲出“坏账”二字,就能让对方头痛欲裂、百口莫辩。

在开始深入讨论之前,我们有必要先厘清一个概念。一般投资者质疑中国银行业的坏账问题,其本质并不是技术问题,而是信任问题。

如果一定要说技术问题,飞行员算得上是高技术工种了,可飞行手册拿出来也不过是几百页的一本。现代商业银行的操作规则是非常复杂的,如果是把一家大型银行的存贷业务规则文件全部搬出来,那估计一个停车场都不够放。对于一些大型银行来说,我甚至可以断言任何人都学不完它的所有规则。这是因为新文件生成的速度已经超过了人类大脑的吸收能力的上限了,所以一个人怎么可能学得完呢?

早在1998年中国就开始自发对标学习《巴塞尔协议》,而今天的四大行都已经被选为全球系统重要性银行。后续还有几家股份制银行很快也会入选。国内、国际,分行、总行、银保监会,事前、事中、事后,内部稽核、外部审计,这么多双眼睛注视着,在这种情况下,要是能在账面上让我们看出问题来,那我们也太厉害了。

我再举一个现实中的例子,这是一个典型的坏账问题。由于大股东的原因,2019年5月某地方商业银行被人民银行、银保监会接管,2020年11月宣布“无法生存”。在该银行被接管前,2016年年报是我们能看到的最后一份财报。哪怕你现在已经知道它有隐藏坏账,回过头再去仔细研究它的那份财报,仍然无法发现任何证据。

不良贷款率,关注类贷款率,逾期率,不良/逾期90天比率,不良生成率……这么一大堆经典的资产质量指标,统统看不出问题。哪怕我们的思路再广一些,把它的三张表串起来看。净息差、生息资产收益率、负债付息率、资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率、流动性比例、净稳定资金比例、流动性覆盖率,等等,全部符合监管要求,无一异常。

这个案例充分证明了我们前面的判断,坏账问题的本质不是技术问题,而是信任问题。再多的技术信息也回答不了信任问题,那无异是缘木求鱼。如果有信任的话,万事好办。大家照章办事,一是一、二是二,只要会算加减乘除就行了。可是如果没有信任的话,就算是天生七窍玲珑心也不行。早在一百多年前,J. P.摩根就曾经说过:一个我不信任的人,哪怕以基督教世界的所有资产做抵押,我也不会给他放贷一分钱。

从公开信息看,中国的银行业非常健康,不存在大规模坏账问题,包括在各种测试情况下,中国银行业承受经济压力的能力也很强劲。无论是与国际同行的横向比较,还是与各个历史时期的纵向比较,都是如此。如果有人觉得一定有问题,那就只能是怀疑银行的报表不可信,有大量坏账被隐藏起来了。

司法界有一条原则,叫作疑罪从无,不过这是对法官来讲的。对于检察官来讲,他们的法定义务就是尽可能地找出一切证据。现在我们就来当一次检察官。

检察官

要说寻找真相,最简单的办法就是找吹哨人。吹哨人,英语为whistleblower,原指英国巡警在发现问题时会吹响哨子,呼叫支援,现在反而多用于内部人揭露非法事实。

比如上一节提到的某地方商业银行,我们已经看到了它发布的报表数据是经过粉饰的。假如它现在能把自己的真实情况披露出来,两相对照,那就可以起到寻找真相的作用。只可惜,该银行已经于2021年2月完成破产程序,相应的数据我们可能永远也无法看到了。

所幸的是,无独有偶。失去了那家银行,我们还可以请另一家地方商业银行来当吹哨人。从2017年开始,几家具有国资背景的企业逐渐收购老股东的股份,收购完成后,老股东完全退出。新股东重组了银行的管理层,从上到下全部更换。

对于新股东和新管理层来说,最理性的选择就是充分曝光所有历史遗留问题,尤其是存量资产的质量问题,必须快速披露,否则就会给自己留下难题。果不其然,该银行在2018年发布巨亏年报,2019年亏损收窄,2020年和2021年转为盈利。这一经历,使得该银行变相充当了一次中国银行业“吹哨人”的角色。我很难想象出某种理由,能令它在这种情况下继续隐藏坏账。

那么该银行暴露出来的这个“真实的”坏账数据到底有多严重呢?我们收集了2012~2021年的合计不良贷款率数据,与A股同行披露的“可疑”数据做一对比,如表8-1所示。

表8-1 2012~2021年合计不良贷款率

资料来源:万得金融终端。

过去十年,该银行的合计不良贷款率大概是23.42%,确实高于所有A股银行。考虑到该银行暂不属于中国优秀银行,所以该银行与全体A股银行是不可比的。如何估计出一个十年合计不良贷款率的可比标准,我想大致有两种方法。由于该银行与招商银行或者工商银行相差甚远,而与比较困难的9家A股同行平均数差不多,因此我们取后9家A股银行的大概平均数16.9%。另一种情况是由于该银行的有关数据与农业银行差不多,因此我们直接取农业银行的16.65%。

如果这样比的话,那么大概还有6.5或者6.8个百分点的超额不良贷款率需要找到解释。如果找不到解释,我们就有理由怀疑“隐藏”了。我想了一下,大概可行的解释有以下几种。

第一,该银行本部所在的城市属于东北老工业基地,发展势头逊于全国平均。区域经济疲软,企业质地较差。2021年,农业银行的整体不良率是1.43%,东北地区是2.07%,相差0.64%。如果乘以10年,恰好是6.5个百分点左右。

第二,该银行的管理层经营水平较低,否则新股东为何不留用;第三,该银行有动机调节报表,不排除有人故意在巨额亏损年份额外多报告了一些坏账,以便将来转回,形成利润。以上三条理由,是否足够解释6.5或6.8个百分点的超额不良贷款率呢?这个可能见仁见智了。

截至2021年底,A股上市银行合计贷款总额约130万亿元,假设全国银行业按照6.5%的“隐藏”不良贷款率计算,这大概“隐藏”了8.45万亿元不良贷款,减去已经拨备的4.15万亿元,相当于还有潜在亏损的4.3万亿元。按照2021年利润总额2.3万亿元来计算,大概不到2年就可以补上这个“窟窿”。2021年底,A股上市银行净资产总计19.4万亿元,对应总市值9.8万亿元,其间折价将近10万亿元,相当于前述估计“窟窿”的两倍多。

好学生

如此看来,该银行不能算是成功的“吹哨人”,不过我们不能就此放弃,还可以再换一位。这次,我们找一个最优秀的好学生。这家公司在A股和H股都享受全行业最高估值,品牌声誉在国内、国际均独树一帜,高管薪酬水平更是数一数二。放眼整个中国银行业,它是最没有理由不爱惜自己的羽毛的。假如真的全行业都在隐藏什么的话,它也一定是动机最弱的那一个。说到这里,大家都应该明白了,我们这次要请来“吹哨”的,正是招商银行。

在表8-2中,我们列出了A股市场总市值(截至2022年6月)排名靠前的20家银行,以及它们在2012~2021年的合计不良贷款率。其中招商银行的数字是12.21%,与全体平均的12.7%相差无几。如果按合计不良贷款率排序的话,可以在20家银行里排第6。另外,全体A股上市银行整体的十年合计不良贷款率是13.6%,比招商银行略微高一些,但不显著。

表8-2 A股市场总市值排名前20家银行及其2012~2021年的合计不良贷款率

资料来源:万得金融终端。

坦白地说,上述数字之间的差异都太小了。招商银行的不良贷款率较低,恰好可以用其品牌和管理层的优秀表现来解释。站在检察官的立场,我们认为的“吹哨”场景应该是这样的:某家银行的经营水平有口皆碑,风险管理开风气之先,但是它公告出来的不良贷款率却明显高于同业。那样的话,我们就有理由质疑其他银行的报表不真实了。可是现在这个数据结构,恐怕很难支撑起合理的怀疑。

我们还有一个比较办法,那就是使用外资银行的报告数据。当然,我们这里假设外资银行是好学生,并不是因为崇洋媚外,而是因为它们的客户大多是在华经营的跨国公司,数据质量确实会高一些。如果它们的不良贷款率没有明显低于本土银行的话,那就又可疑了。

根据银保监会提供的数据,计算过去十年的平均数,在华经营的外资银行总体不良贷款率是0.74%,国有商业银行是1.34%,股份制商业银行是1.30%,城市商业银行是1.44%,农村商业银行是2.74%。[插图]这个数据结构看上去毫无破绽,国有、股份制、城商行、农商行的资产质量差异也符合行业内的一般评价。看来,我们这次寻找“吹哨人”的努力,也只能以失败告终了。

顺便解释一下,为什么前面我们用的是十年合计不良贷款率,后面又用了平均数。事实上,平均数是更符合行业规范的。只不过在“吹哨人”的案例里,涉及的坏账问题是分几年爆出的,所以我才使用了合计数。当然,这两个数据是完全等价的,只需要除以年份就可以了。

博弈强度

暂时找不到合适的“吹哨人”,检察官也不必气馁。我们可以从博弈强度上去观察,说不定能够发现一点蛛丝马迹。这是什么意思呢?以前有球队踢假球,满场观众站起来喝倒彩,嘘声吹得震天响。可是,他们怎么知道球员正在踢假球,难道有内线密报?当然不是,球迷就是凭经验,观察博弈强度。

无论做什么事情,所有的参与方都是合作关系。谁也不想因小失大,这便是其中的利害。这就像是团建游戏里,两个人顶着一个气球走,相互之间可以小打小闹,但是绝对不能大打出手,否则气球爆了,双方就都输了。

2022年4月21日,国务院召开常务会议,决定阶段性降低中小银行的拨备覆盖率监管要求。我们知道,银行吸收存款,放出贷款,中间产生利差。这些利差不会全部形成利润,而是要拨出一部分,作为将来核销不良贷款的准备。

按照中华传统智慧,年年有余,有备无患,拨备肯定是越多越好的。可国务院的要求是,拨备不需要太多,适当少提一些,剩下的释放成利润。这样做可以多贷款,更好地支持实体经济。从这条消息里,我们就可以看到政府与银行之间的博弈关系。反过来想,假如银行有那个本事,可以比较容易地隐藏坏账,那么拨备水平还会成为经营约束吗?还需要国务院下发文件来进行松绑吗?这是完全没必要的。

2022年5月24日,国务院发布六个方面33项措施。其中有一条是加大普惠小微贷款的支持力度。小微企业一般信用比较差,催收困难,操作成本高、风险大,银行都不愿意给它们放贷。于是,人民银行设计了一项政策工具,叫作普惠小微贷款支持工具,直接给予银行现金激励。以前的激励比例是1%,即银行每放出小微贷款100亿元,人民银行就补贴银行1亿元。本次下发文件,把这一激励比例提高到了2%。

假设小微贷款的坏账率原本是3个点,政府补贴1个点,那就相当于坏账率只有2个点了。而现在补贴2个点,那吸引力可就更大了。显然,国家愿意这样出力,肯定又是一场博弈的结果,目的还是引导银行支持实体。

2014年,人民银行创立了一项政策工具,叫作抵押补充贷款(PSL),它允许国家开发银行以其债券资产向人民银行申请贷款。人民银行是中央银行,它的贷款一出笼,就是基础货币。国家开发银行也不是一般的银行,它是政策性银行,不承担商业银行职能,专门为国民经济重大中长期发展战略提供服务。因此这个PSL,从设计上看,就是战略意义上的政策工具。

创设之后,人民银行分别在2014年、2015年和2016年投放PSL约3800亿元、7000亿元、9700亿元。这部分资金去了哪里呢?基本上都被国家开发银行用于三四线城市的棚户区改造货币化安置了。这些资金是基础货币,它们从国家开发银行出来之后,就进入到商业银行体系,参与了货币创造。

同样是支持实体,为什么当年人民银行要走PSL这条路?其实我们只要看一下上市银行的报表就能理解了。它们的新增逾期贷款率从2012年左右就开始攀升,2014~2016年,达到顶峰。而同样那3年,银行的拨备覆盖率和资本充足率都处于低点。商业银行在保证自身的资产安全和盈利能力的前提下,也真的无法承担更多调节义务了。总之,如果我们认真研究政策和报表,就能够理解很多现实问题。假如不认真研究,看不懂也不学习,或者一概斥为造假,那就只能活在自己的世界里了。

人民币是强势主权货币,SDR第三大成分,仅次于美元、欧元,每年还有数千亿美元的贸易顺差支持其汇率。过去10年,人民币对欧元、日元一直保持升值态势,对美元则保持稳定。在调节其对内价值方面,人民银行也具有很大的操作空间。普惠小微企业也好,PSL也好,只要中央银行能够给予帮助,一切难关将会渡过。这个看法接近于真相。

全文完,求赞、在看。$宁波银行(SZ002142)$ $平安银行(SZ000001)$ $农业银行(SH601288)$ @ETF星推官 @雪球创作者中心 @银行ETF