原创 听溪观云

1

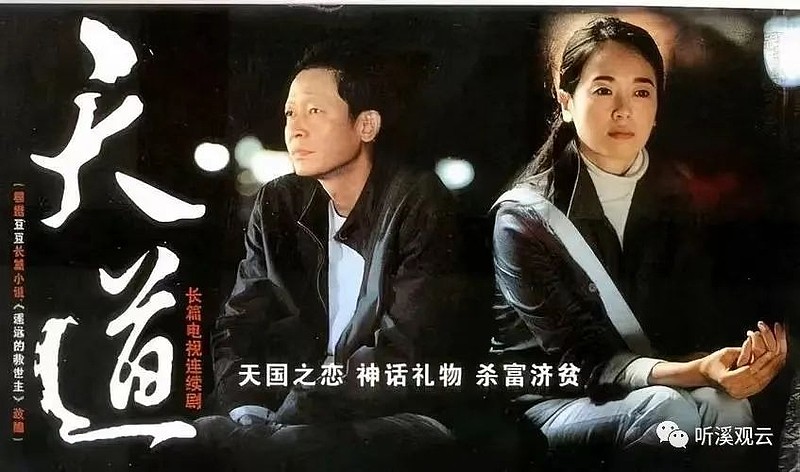

很多人看完王志文、左小青主演的连续剧《天道》(原著《遥远的救世主》),估计都有感觉:

一是丁元英很厉害,也很玄乎。操盘私募基金大赚后,激流勇退、隐居古城;给欧阳雪指定股票,一年不到赚了一倍多;为了送芮小丹礼物,对行业龙头一剑封喉。

二是作者豆豆很神秘。豆豆长期深居浅出、隐姓埋名,颇有丁元英之风。能了解到的信息不多,豆豆75年出生,高中文化,曾是石油工人,05年写完《遥远的救世主》时才35岁。

《天道》中有个情节,高智商罪犯王明阳被抓获后,一开始看不起警察,认为他们都不配和自己对话。后来,芮小丹在丁元英指点下,向领导请缨,审讯中抓住王明阳认知体系中的关键漏洞,突破心理防线,让其如实交待。

王明阳在行刑前,提出一个请求,想见芮小丹一面。因为他实在想不透,以小丹这个年纪,怎么会有此般认知水平。

《天道》对文化属性的反思、对人性的刻画、对儒释道的领悟,也不像一个年纪女孩的手笔。让人猜测,豆豆身后是不是站着一位像丁元英的高人。真实情况如何,不得而知。其实这不重要,理解作品就是理解作者了。

多讲一句,《天道》和《亮剑》的导演都是张前,皆属经典。

2

《天道》中讲到文化属性,提出强势文化与弱势文化。丁元英讲,“强势文化是遵循事物规律的文化。弱势文化是依赖强者的道德期望破格获取的文化,也是期望救主的文化”。

对于这些概念,很多人感觉困惑。其实,文化属性反映在个人身上,就是思维方式和认识层次的区别。

《天道》中,丁元英和他哥哥在抢救父亲上,因为认知不同出现争执。丁元英的哥哥更多是考虑世俗观念和他人看法,没有考虑父亲的真实意愿。

现实中,很多农村老人生前无人关心,去世了,子女风光操办,甚至花钱请人代哭,感觉声势越隆重、场面越风光,就是尽孝了,也能心安了。

有的老人好几个子女,却被推诿扯皮、无人赡养,遇事都不肯出力。究其原因就是子女们付出多了吃亏,想让别人先付出。如果有个不太孝顺,或者条件不好的,子女们互相一攀比一计较,都不去管了。

丁元英认为,孝顺是血缘关系的本来,与养儿防老、子女报恩的传统观念,甚至与兄弟姐妹是否孝顺都无关,更与世俗眼光无关。

丁元英讲的本来,跟段永平经常讲的本分、平常心意思差不多,都是在面临抉择时,能够排除外界干扰,回归事物本源,知道什么是对的、什么是应该做的。平常心也是本分心,做人做事要本分。

马祖道一禅师讲,“平常心是道,无造作,无是非,无取舍,无断常,无凡无圣。只今行住坐卧,应机接物,尽是道。”

孝顺是血缘关系的本来,也是做子女的本分。老话讲,孝不比兄,穷不怪父。有了这个认知,自然会干好个人的事,尽好个人的责任,不会产生攀比计较之心。

人的能力有大小、条件有好坏,平时多尽孝心、不留遗憾才是正道,也是为人子女的本分。毕竟,生前床头一碗水,胜过坟头十捧土。

3

《天道》中有两处不太认同。

一个是丁元英炒股赚钱的剧情。丁元英随意给欧阳雪指定股票,一年后翻倍卖出,简直神乎其神。这也是很多人推崇丁元英的原因,甚至认为丁元英的原型是提出缠论的李彪。

个人感觉,这个剧情要从时代背景看,20年前私募基金是极其高大上和神秘厉害的存在,当时社会氛围热衷大干快上,炒股来钱快,符合众生心态,能更好烘托出丁元英的高人形象,这应该是艺术创作的需要。

不论是丁元英,还是李彪,其实都不适合普通人去学习,花大量精力钻研技术、预判走势,到头来落得一场空。

《天道》中讲,弱者总是想破格获取。其实,沉迷炒股、赌博的大都热衷于走捷径、抄近路,期望大赚一把、一夜暴富,本质就是想破格获取。自己恐惧贪婪、追涨杀跌,亏了又怪有人做庄、内幕交易、监管不力,很少从自身找原因。就像众人皆笑刘冰,众人中又有多少像刘冰。

其实,价投的本质应该是“买股票就是买企业,买企业就是买未来现金流折现”。市场短期涨跌无法预测,长期利润及净现金流好的公司,股价早晚会跟上来。

另一个是弱者总想贵人相助的观点。这个要辩证看。人的成长都是有阶段性的,受成长环境、经验、机遇影响,想向上突破也难。就像小镇青年在大城市打拼一样,并不容易。

首先,有贵人指点很重要。人生关键处不多,有人指点,能少走弯路,节约时间成本。百思不得其解的问题,有人点拨一下就想通了。只不过,想要贵人相助,必先有让人欣赏之处,有闪光点,有培养价值,也有一定实力。自助者天助之。贵人一直是客观存在的,平常心看待既可。

其次,贵人的涵义很广。有狭义上的,就是生活中遇到的,能指点、培养、提携之人。也有广义上的,所有能给你以启迪、以成长、以觉悟的,都算贵人。比如,读过的书、走过的路、跌过的跟头。

最后,不需要仰视贵人。王阳明讲,“人到纯乎天理方是圣,金到足色方是精。然圣人之才力,亦有大小不同,犹金之分两有轻重。”意思是,对于圣人,只论“成色”,不论“斤两”。同样,做人来讲,“成色”比“斤两”更重要。

丁元英给了芮小丹、欧阳雪很多启发,开了天眼。但是谁又能说,芮小丹、欧阳雪的成色比丁元英差。所以,不论是谁,都可平视。做人要有这个自信,自己的成色不差。

4

芒格讲,“所谓常识,就是常人没有掌握的知识。”大家都以为具备常识很简单,其实很难。丁元英跟芮小丹讲,“所谓神话,不过是常人的思维所不易理解的平常事。”其实,芒格和丁元英讲的底层逻辑是相同的。

《天道》的最大价值在于其独特的认知观念和思维方式,令人耳目一新、掩卷深思。认识这本书就像开了一扇窗户,能看到不一样的东西,听到不一样的声音,会不自觉去思考和审视那些习以为常的观念。

丁元英讲,“你不知道你,所以你是你,如果你知道了你,你就不是你了。”生活中,我们每个人如果能做到如实观照,就觉悟了、跳出来了,也就不是昨天的你了。

每个人都容易站在自己的认知角度上,去思考问题。人们接受教育,在世俗中穿梭,早已被各种有形无形的观念束缚,戴着有色眼睛看世界,并不能从客观事实、从本质上去看问题。

世上最大的监狱,就是人的认知观念。观念僵化,头脑就容易偏执;认知一旦形成,极难撼动。越无知越坚定,越浅薄越自信。正如芒格讲,手中只有一把铁锤,看啥都是钉子。

那怎样才能做到如实观照、看清本质、把握规律。

对于普通人来讲,芒格讲的多元思维模式,或许是可行和现实的途径。认知层次不同,根子上是思维方式不同,看问题的角度不同。学习多元思维模型,就是突破认知藩篱,远离僵化思维,从而能探究事物本质,遵循客观规律。

芒神99岁了,还在不断扩展知识领域,完善认知体系,被称为『两条腿的书架子』,做到了活到老、学到老。就这一点也值得我们虚心学习。

对于普通人来讲,不论是丁元英、段永平还是芒格,尽可能的保持开放的头脑、学习的习惯、反省的心态、归零的勇气,尽量不要固步自封、偏执极端、自我设限,才是生活的正解。

附:

《天道》作者豆豆访谈实录:豆豆真正值得学习之处

1

王志文、左小青主演的连续剧《天道》(原著《遥远的救世主》),被众多网友评为国产神剧。对于这部剧,很多人是二刷、三刷。看完了,又去找原著看。

财经专栏作家叶檀讲,《遥远的救世主》是她压箱底的好书,每年都会翻出来看一次。

《天道》是05年写成,08年上映不久就被封禁。直到18年,在大量修改删减后,才重新上映。即使如此,《天道》仍然深受网友推崇,豆瓣评分9.2,相关话题经常引发热论。

也许是太喜欢《天道》,很多人对作者豆豆很感兴趣。好奇是什么样的神秘高手,有过什么样的经历,才会写出如此精彩的作品。

之前在“丁元英、段永平与芒格”一文中讲过,豆豆深居浅出,相当低调,公开信息极少,颇有丁元英之风。豆豆写完《遥远的救世主》时才35岁。

这让一些人猜测,豆豆背后有没有高人指点,是不是替人捉刀,质疑真实水平如何。其实,这个纯属网友多疑。

《呼啸山庄》的作者艾米莉·勃朗特,长期隐居乡下,没有谈过恋爱,三十岁时便离开人世。但是《呼啸山庄》却被公认为文学经典,被评为世界爱情小说的巅峰之作。

网上能找到一篇豆豆的早期访谈,是出版社编辑和她的对话,也是目前公开渠道能找到、仅有的一次访谈。

在这次访谈中,针对网上的各种猜测,豆豆其实早已经讲得很清楚了。认真看过之后,完全没必要再去质疑豆豆的真实水平了。

2

从访谈中可以看到豆豆的几个特点:

一是讲话逻辑性强。言简意赅,不绕弯子,思路清晰。这和其注重逻辑、擅长推理的文风相似。

二是擅长运用资料、整合资源。豆豆十七岁时(87年)结识了李姐(李红英),李姐是90年到欧洲定居。利用李姐这层关系,豆豆看了很多国外寄来的资料,了解到西方社会的真实生活,也有了创作三部曲的素材来源。《天道》中,丁元英为了布局,也利用了自己在欧洲和北京的人脉关系。小说中王庙村的扶贫故事,以及公司加农户的生产模式,都是豆豆从当年社会热门新闻和大学MBA教材中的经典案例改编来的。

三是善于学习,悟性极好。豆豆有如此造诣,平时怎么学习的,是很多网友好奇之处。豆豆在访谈中给出了答案,就是先构建一个系统的知识体系,然后再去读人物传记、回忆录、史料、民俗风情等相关资料,最后再用自己的知识体系、眼力、思考力,去拆解和剥离现象以及潜伏其后的规律。

其实,这种学习方法和芒格的栅格学习理论差不多。也是《天道》中丁元英对芮小丹讲的,“觉悟天道,是名开天眼。你需要的就是一双天眼,一双剥离了政治、文化、传统、道德、宗教之分别的眼睛,然后再如实观照政治、文化、传统,把被文化、道德颠倒的真理、真相颠倒过来。”

简而言之,就是在学习中既要沉得下去,还能再跳得出来,总结规律,实践运用,如实观照。

这个方法听起来很是平常无奇,简直是小学生都应该掌握的常识。现实却是,大部分人都做不到。芒格讲,“所谓常识,就是普通人没有掌握的知识”。都以为掌握常识很简单,其实很难。正像价值投资,听起来一点都不复杂,但是市场上大部分人却都热衷投机。

豆豆也认为,觉悟确实不容易,年龄太小,没有经验和阅历也就没有觉;年龄太大,处处都是烙印,想融汇出新也难。所以才会在“救世主”前加上了“遥远的”修饰词。

想觉悟,终究要靠自己来参、来思考、来体会。看到的信息、知识、道理都是鱼,在网络时代都不难获取。洞察力、分辨力、适应力、思考力、判断力、感受力、逻辑思维能力,才是渔。真正重要的、难的东西是渔,是掌握捕鱼的能力。

芮小丹讲,不是自己觉到悟到,别人给不了你,即便给了你,你也接不住。只有自己觉到迸发悟到的,才真正是你的。

现实中,大多数人在学习中,往往既沉不下去,也跳不出来。还感叹,看了这么多书,懂了这么多道理,为何还过不好这一生。读再多的书,听再多的道理,走再远的路,没有真正觉悟、吸收,终究是没用。

其实,豆豆的学习方法和思考习惯,才是真正值得我们学习的地方。

3

最后,一起看看采访实录,稍有删减,精要摘录。

豆豆采访实录

编辑:你为什么要写这样一部作品?

豆豆:一方面,任何人只要一动笔就说明有了表达思想、观点或意图的冲动。另一方面,写作可以使我更自觉地关注社会、关注人,进而增加知识、充实生活,并且有可能通过这个过程得到一点成就感。

编辑: 以你的年龄、资历怎么会写出这样的作品?

豆豆: 我想,你指的是作品的主题、题材与我的实际生活环境距离较大。要回答这个问题,就不能不提到我的一个女朋友李红英。

我十七岁因为工作关系结识了李姐,她的人生观、价值观以及她的人格、品德和思维方式都对我产生过重要的影响。

1990年她到欧洲定居后,不断给我寄回大量的参考资料,每次回国都给我讲述一些我所陌生的社会生活,这使我有可能用另一种非传统的思维方式去关注事物和评价事物。

编辑: 主人公是否确有其人?为什么要塑造这样一个男主人公?

豆豆: 主人公是虚构的,是根据生活和个人的理解想象出来的人物,是出于故事和主题的需要。塑造这样的男主人公,肯定要涉及到女人对男人的评价和要求,涉及到男人的社会定位和女人的社会定位,不是一句话就能表达清楚的。塑造这样的男主人公,至少表达了我对"男人形象"的一种理解。

编辑: 可以透露一下你个人的情况吗?

豆豆: 我是1970年生人,高中文化程度,现为一名普通工人。有一个可以长相厮守的丈夫。

编辑: 你的身后是否站着一位高人?

豆豆: 这个问题还是不回答吧。

编辑:豆豆是怎样一个女子,能通晓佛理道德,又是如何练得如此逻辑性强,思维清晰的?

豆豆:谢谢夸奖,我很普通,没有你想象中的那么棒。或许我是跟普通的、大多数的女人有些不大一样,我比较喜欢思辨和写作,这跟个人喜好有关系,也跟我的经历和生活、成长环境有关系,但这些在我看来都不重要,说到底我只是做了一件我喜欢做,而且也适合我做的事情。

重要的是它有意义,当然这种有意义的判断是在我个人的价值体系下做出的,在我看来它的意义就在于我的作品也许会有人喜欢,也许会有人能从中得到点什么、想到点什么,当然得到的越多,我眼中的意义也就越大。

至于你提到的其他的几个疑问,我想是否可以把它们都归结成、转化成另一个问题:你的信息渠道都有哪些?是怎么萃取和筛选、吸收这些信息?

我的信息来源大概有这么几类:

第一类是文字信息。报纸、杂志、书籍,还有少量社会科学类的学术性刊物,说它少量,是因为国内的学术刊物能让人看懂的确是不多,呵呵。

第二类是交流。我有许多朋友,他们也爱观察、思考和研究,而且其中不少观点独具匠心、别具一格。这样的人在相互交流、沟通中迸发出思想火花是很正常的事,有时星火还会燎原。比如有的朋友吃斋念佛,有的朋友对此不屑一顾,见了面就会互相盘道、说理和质疑,此时的理就会成为某种信念的新衣—皇帝的新衣,这有点像炼钢,淬火、浇水、敲打、去杂质,百炼百辩的结果是使得我们每个参与之中都会有所觉、有所悟。

第三类是思考。无论是文字,还是话语,它所能承载的信息只会让我们有所觉,你必须还得再思考再加工,把它彻底内化和并入到自己的认知体系中去,之后还需不断的去用,在实践中去改良和验证它。

前者有点像反刍,听到了、知道了、明白了,不代表它就会成了你身体中的一个部分;后者有点像是挖宝藏,你有了藏宝图,未必就一定能挖到宝藏,图错了或是你看不懂图,一样找不到宝藏。

至于该如何吸收?无非就那么几种,多读书、多观察、多思考、多验证、多交流。这里可以谈的问题很多,比如选什么样的书,怎么做笔记,怎么去观察和验证,与谁去交流,怎么样去说理辩论,等等。就拿你所问到这几个具体的东西来说,道德,佛理,逻辑性和思维。

常人看起来很神秘,实则它们也都很实在,社会科学原本就有很多分类,宗教学、伦理学、逻辑学、社会学、人类学、政治学、心理学、文学、哲学、法学、教育学等等。很多,你有没有去寻几本拿来瞧瞧、翻翻?

先构建一个系统的知识体系,然后再去读人物传记、回忆录、史料、民俗风情等相关的资料,然后再用自己的知识体系、眼力、思考力去拆解和剥离那些现象以及潜伏背后的规律。

事实上,我在《遥远的救世主》中罗列的那些闪光点,都不是我原创的,它们原本就有,我只不过是用一根线把它们穿了起来,同时往里面加了些其他的元素跟单元。比如王庙村扶贫,公司加农户的机制,这个在2003年前后学术界、新闻界都是热点。

再如村民自管自治,只收取每道工序的加工费,以小民经济治小农意识,这也是早就上了北大MBA组织学的案例书了,楼百金制衣厂案例。

这有点像做菜,我不过是把材料搜集在一起,然后再用不同手法把它们煲成一锅汤、一道菜,有时为了加重戏剧效果、突出个人风格,会多加些佐料、夸大一下。

这些都是鱼,不算什么,真正重要的东西是渔,捕鱼的能力。说它重要主要基于两点,一是不容易获得,少则金贵;二是一旦获得,作用明显。

我在小说中也说过,靠的文化当然是弱势文化,可不靠别人只靠自己就果真是强势文化了吗?NO!我在林雨峰与丁元英见面的那场戏中提过,“救主的不是人,是道,得救不是破了戒的狼吞虎咽,是觉悟。”

可如何才能觉悟呢?只能是靠自己来参、来思考、来体会。可觉悟这东西的确是很不容易,否则我也不会非要在小说的书名‘救世主’的前加上‘遥远的’修饰词了。

套用物理科学中有关原子的理论,原子周围的电子要想能级跃迁是需要能量的,书、信息、知识对于我们的思维来说就是能量,但这里有一个转换率的问题,思考力强的人相对来说转换率就会高一些。

量变不难,慢慢积累就可以了,难的是质变,你得有天赋、灵性、洞察力、想象力、严谨性,同时还需要有良好的心态、高EQ和韧性。而且这里还有一个时间、经历、阅历的问题,年龄太小,没有经验也就没有觉,年龄太大,处处都是烙印,想要再融汇出新就难了。

信息、知识、规律这些都是鱼,洞察力、分辨力、适应力、思考力、判断力、逻辑思维能力、感受力,那些才是渔,有了它们,主也就离我们不那么远了。