从高攀不起到飞入寻常百姓家,从手工制作到年产超百万台,从赴美上市到回港股创下激光雷达最大IPO,禾赛科技不仅完成了自我成长,还使得激光雷达产业发生了历史性变革。

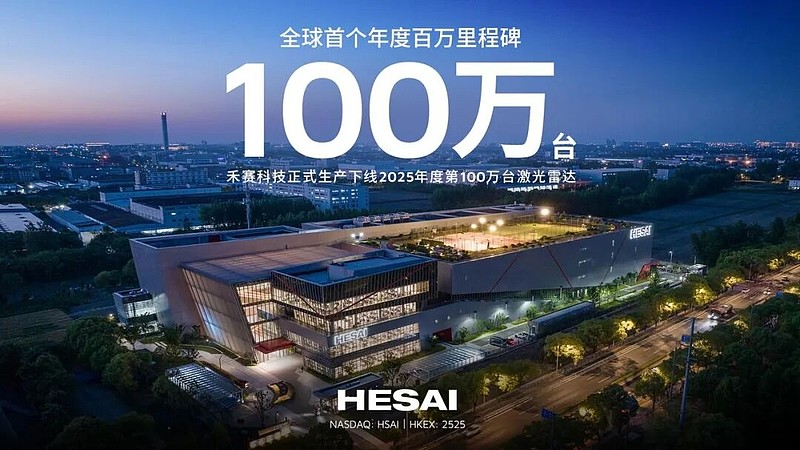

10月3日,禾赛科技(NASDAQ: HSAI;HKEX: 2525)宣布,2025年度第100万台激光雷达已于9月底正式生产下线。禾赛成为全球首个年产量突破百万台的激光雷达企业,将以“年百万级”超大规模量产交付能力继续引领激光雷达行业标准。

据悉,禾赛科技2025 年全年规划年产能超200万台,预计年交付量120万至150万台。

为何是禾赛率先完成了年产百万台的激光雷达产业里程碑事件?这或许要从其创始人兼李一帆说起。

在创业之前,禾赛科技CEO李一帆也曾经想过打工。

在美国读博最后一两年,以机器人控制为博士研究方向的李一帆曾经给机器人公司波士顿动力投过简历。

但由于波士顿动力很多项目与国防相关,不招非美国人,李一帆没被录取。

不过,十几年过去了,在禾赛商业化已经非常成功的当下,李一帆依然对波士顿动力纯技术驱动的企业充满好感。但他同时也表示,尽管早年对机器人行业充满热爱,但不会选择机器人这条赛道,他希望做当下有商业化路径的事,而当时机器人还没有商业化应用的可能。

“没有形成商业化的行业,反馈机制是间接的,甚至失真的。估值、名气、融资都不如商业化踏实。”李一帆说,“我们更希望找的是短期、中期、长期都能看清商业化路径的方向,激光雷达符合这个条件。”

但找到激光雷达这一细分赛道并且“All in”并不容易。

2014年,李一帆与禾赛科技另外两位联合创始人孙恺、向少卿回国创业。他们先后试了各种激光能够干的事,如:激光检测天然气泄漏设备、空气质量检测设备等。

“禾赛那个年代的基因就是快。想做什么,无论是软件还是硬件,甚至控制无人机、做APP 开发,全栈(自研)。在向少卿的带领下,我们想做什么都能做出来。”李一帆说。

2016年4月,在禾赛还没有做出激光雷达的时候,李一帆受邀去德国柏林演讲。在活动期间,李一帆认识了不少德国汽车行业人士,他们在提到“雷达”这个词的时候,眼睛都变亮了。李一帆敏锐地察觉到了这个商机。

在他从德国回国到公司时,禾赛科技已经自研自制了一台激光雷达。那是一个特别原始的装置,能发一束光,测一点点距离,数值还得回传到电脑里的MATLAB,20 秒读一个数。“我们把它放在一个旋转的冰箱架上,它转一圈,扫描出一个房间,发现是方的。”李一帆说道。

4个月后,2016年8月,禾赛发布了一个新产品,点云已经接近现在的激光雷达了。禾赛科技命运的齿轮从此刻开始转动起来。

“一个公司没有营收是原罪”从开始创业啥都干,到靠激光雷达这个单一品类创收,禾赛经历了好几年。

早期的激光雷达是一个极度原始的产品,商业化并不容易。第一,它又贵又大;第二,它用的分立器件都是购买原材料组装的,工艺基本是全手工。全手工就意味着出货量少、成本高。“坦率讲,禾赛最早期也是全手工开始。”李一帆说。

因此,禾赛科技2017年出售的激光雷达价格高达二三十万元一台。一辆汽车才多少钱呢?

彼时,激光雷达售价太高,就很难形成规模效应和实现更大体量的创收。

“一个公司没有营收是原罪。”这是李一帆的经营理念。所以,早期,除了激光雷达,禾赛科技还会做一些低质量营收。2017年,禾赛科技的甲烷检测产品还创收一千多万元。而那一年,禾赛激光雷达的出货量只有100多台。

“沿途下蛋”是早期科技创业企业的常用打法。但随着Robotaxi的示范应用,以及车企对智能辅助驾驶的需求量变大,禾赛激光雷达的需求量也随之水涨船高。

2018年,禾赛科技共计出售激光雷达1200多台。但对于年产销超过2000多万辆的中国汽车市场而言,“1200”无异于沧海一粟。

降本、量产、大规模交付,是禾赛科技抓住中国智能网联汽车发展窗口期红利的关键所在。

但无论是降本还是量产,都是在极度考验一家初创企业的体系力。从研发到量产中间横亘的是一条鸿沟。

在激光雷达行业,禾赛科技是第一个提出自建工厂的。因为自建工厂能更好的提升产品的迭代速度和大规模交付能力,不仅能从源头上把控各个生产环节,还能及时优化和改善生产流程,确保大规模、高质量地生产并交付满足汽车厂严苛标准的激光雷达产品。

2017年,禾赛科技“⾃建⼯⼚”计划的第⼀个真正量产⼯⼚——468⼯⼚在嘉定投产。禾赛科技迈出了量产第一步。

要确保批量生产的产品质量,工厂必须要自动化生产。而为了做大规模的自动化生产,产品结构就需要变化。

在自动化方面,禾赛科技自建的高自动化激光雷达生产线采用业内先进的智能制造技术,应用大量智能工业机器人,核心工序自动化率100%,每20秒下线一台激光雷达。

同时,禾赛科技自研的智慧云MES中央控制系统具有全链路精准追溯、高质量实时管控、毛细血管级线控的优势,可从源头上把控各个生产环节,任何一环出现问题,都能够追根溯源、精准定位、即时管控。

在产品结构方面,禾赛科技自2017年起开始布局激光雷达专用芯片(ASIC)研发,通过简化产品架构和优化设计,显著提升了性能、质量及成本效益。“芯片化”能力如今已成为禾赛科技在激光雷达产业的核心差异化竞争力。

2017年,禾赛激光雷达的价格高达二三十万元一台,而如今,价格已经下探到200美元一台。是大规模量产,让禾赛科技实现了降本99.5%。

“没什么‘技术路线’可言”量产和降本的能量有多大,下面这组禾赛科技激光雷达的出货量足以能证明:

2017年,100多台;

2018年,1200多台;

2029年,2800多台;

2020年,4000多台;

2021年,1.4万台;

2022年,8万多台;

2023年,22万多台:

2024年,50多万台;

2025年前9个月,100万台。

在友商还在讨论技术路线,陷入炫技自嗨的时候,禾赛科技理性地选择了更易量产、可靠性更高的技术方案,这使得它实现了后来者居上的市场地位。

禾赛科技的理性来自于李一帆的清醒。他说:“我发现激光雷达这个市场特别容易被误导。尤其是每一个新来的玩家都会讲一个东西,叫‘技术路线’。但禾赛这么多年,我从来没说过这四个字。因为我觉得没什么‘技术路线’可言。‘技术选择’和‘技术路线’是两件本质不同的事。作为行业收入最高的公司,禾赛科技没必要讲技术路线。最终还是看结果、看性能、看质量、看成本。”

问题导向,是李一帆的工作方法。一位最近刚入职禾赛科技的工作人员告诉深水财研社,李一帆面试时很“美式”,他会直接问:你如何看待现在激光雷达行业的一些共性问题?

方向对了,努力才会有效果;方向错了,越努力越错得多。

如今,当年激光雷达领域的同行者,如:图达通、速腾、Luminar、Innoviz、法雷奥等后来不仅转向了禾赛科技的技术方向,而且在市场竞争中也与禾赛科技渐行渐远。

在ADAS市场暴发式增长的市场环境中,禾赛保持了市场占有率的全面领先,拥有多项全球第一:全球车载激光雷达市占率第一、全球ADAS激光雷达市占率第一、全球L4自动驾驶激光雷达市占率第一,是行业唯一一个连续四年获“多项全球第一”殊荣的企业。

不过,尽管激光雷达产业的技术路线之争已经告一段落,但李一帆却面临着更加直击灵魂的拷问:如果车企都跟随特斯拉在自动驾驶感知上选择“纯视觉”路线,那么禾赛科技路在何方?

“如果视觉感知系统是车辆感知系统的Plan A,那么激光雷达就是Plan A+,而非Plan B。即摄像头在工作时,激光雷达也一直在工作,而不是摄像头失效了,激光雷达才启用。事实上,摄像头失效的时候,激光雷达已经同步把问题解决了。”李一帆说,“激光雷达比视觉路线更安全,但还存在路线争议,那就是因为激光雷达性价比不够。它是一个商业选择问题,而非技术路线上非此即彼的选择题。”

近几年来,禾赛科技出货量的翻倍增长,让李一帆无惧“去激光雷达化”的技术口号。

量产上车,还不是李一帆与禾赛科技的技术和商业终局。这位机器人专业科班出身的创始人,不会放过如今势头正猛的机器人赛道。

禾赛科技官方数据显示,截至2025年二季度,禾赛科技在ADAS和机器人领域的累计交付量已超过137万台。或许,未来李一帆会弥补当年没去成波士顿动力当工程师的遗憾。

而在李一帆感慨于2025年已经实现了企业第一个愿景时,孙恺已经在想禾赛科技的发展能对五百年后的世界产生何种影响。

他说:“禾赛港股的股票代码是2525。我无法见到500年后的世界是什么样子的,但希望禾赛对于这个新时代的贡献会被那时候的人们所记住,为此我们会前进、前进再前进。”

这是典型的工程师思维——想要改变世界,这更是属于典型理工男的浪漫——真诚地相信科技改变世界。

来源:深水财研社