4月24日,泡泡玛特爆款IP LABUBU 3.0在全球发售,产品发售当日,不仅在国内线下门店出现了前所未有的抢购盛况,更在美国洛杉矶、英国伦敦等地区的线下门店也出现了大排长龙的盛况。4月25日,泡泡玛特官方应用登顶美国APP Store购物榜,这也是该官方应用在购物榜的首次登顶。

为泡泡玛特“疯狂”的不仅仅是消费者,更是投资者。

有谁真正看懂了泡泡玛特?

怕是没有哪家公司,能比泡泡玛特更让专业投资者抓狂了。

首先是券商的抓狂,从2022Q4起,对2024年的EPS预测值就在持续不断上调,从最保守的0.73港币/股,上调到最高的2.29港币/股。但是,即便是最激进的券商分析师,在泡泡玛特面前显得也过于保守,泡泡玛特的实际业绩竟然超过了所有券商的乐观预期。

其次是买方也很抓狂,根据Wind统计,从泡泡玛特开通港股通到2025Q1,公募基金对泡泡玛特的持股总数为6,875万股,仅略高于2022Q4的6,687万股,中间2023Q4一度低至2,803万股。也就是说,在股价低位时期的大量筹码,并没有都拿住,而2024年开始大涨后,公募基金也没有大手笔买进,换句话说,泡泡玛特的股价并不是内地公募基金买上去的,内地公募基金并没有承担起泡泡玛特价值发现者的角色。

而以消费股见长、因消费股成名的某头部公募基金,更是在泡泡玛特上栽了大跟头,根据Wind统计,该头部公募基金作为泡泡玛特最早的价值发现人,却剁在了泡泡玛特股价历史最低位。

而最为扎心的是,以2022年最后一天为原始起点,截止到2025年4月29日,泡泡玛特累计暴涨913%,同期恒生消费指数累计下跌了17%,而过去的消费之王,中证白酒指数,更是累计下跌了36%。

泡泡玛特的认知门槛在哪?

没有人能够质疑以前述头部公募基金为代表的一众专业机构投资者,对消费品行业的理解深度和专业性,只是泡泡玛特作为消费品行业一个“新物种”,从IP孵化到生产再到营销,看似简单易懂的商业模式之下却蕴藏着极高的认知门槛,即便现在仔细复盘一遍泡泡玛特的发展,也未必能看的懂泡泡玛特这个生意的本质。尤其是当你静下心来对泡泡玛特做深度研究时,会发现研究的越深入就越看不懂,更别说在泡泡玛特股价低位时就能重仓埋伏起来。

事实上,即便放到今天,还是会感到匪夷所思,难以置信这样的一款没有特定故事、没有特别背景的普普通通的玩具,能火遍全球,甚至在美国洛杉矶、在英国伦敦,买LABUBU还要靠排队、靠抢?如果有人能在几年前泡泡玛特股价低位时,极具前瞻性地看到了泡泡玛特的今天,你一定会认为这个人是不是喝多了。

上图为泡泡玛特爆款IP LABUBU

泡泡玛特的认知门槛,归根结底,在于:

1.缺乏可比对象,找不到对标泡泡玛特的参照物,这是一个全新的消费品范式;

2.可以通过复盘找到泡泡玛特成功的原因,但却很难量化和定价。

到底该拿谁来对标泡泡玛特?

2020年12月11日,33岁的创始人王宁带领泡泡玛特在港交所敲钟,王宁在IPO现场表示:“我们开创了一个品类,我们开创了一个行业,我们打造了一个关于潮流玩具的生态体系,我们让一代的年轻人了解了什么是潮流玩具。为这代年轻人留下了文化印记。”

彼时的泡泡玛特,给人的第一印象还不是今天爆火的各种IP,而是“盲盒”第一股,投资者感兴趣的不是第一个爆款IP Molly,而是盲盒这种带有类似博彩性质的新题材,在彼时港股大牛市的生态环境下,IPO第一天到底能涨多少。

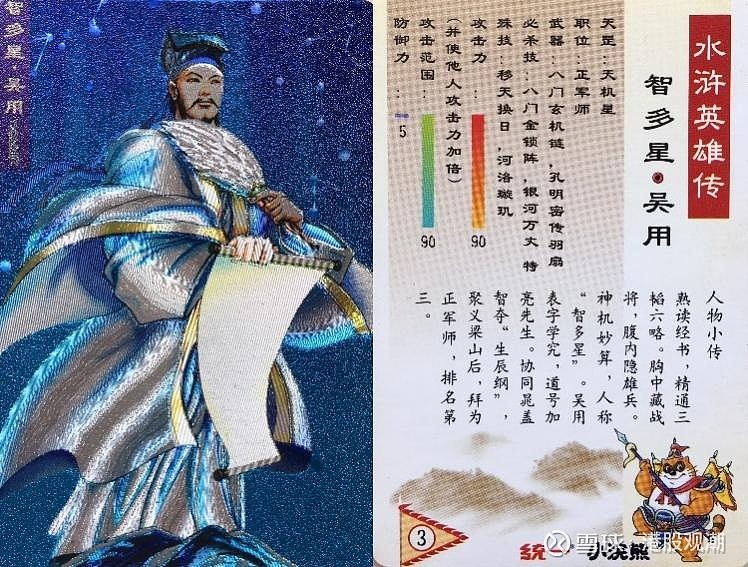

没有人会在意王宁讲“……我们开创了一个行业、一个关于潮流玩具的生态体系……”这句话是不是客套话,是不是在吹牛。因为盲盒从形式上看,在90年代初期就出现过,彼时小浣熊干脆面的“水浒英雄卡”就吸引了太多小学生,这种“利用人性弱点”、“利用年轻人冲动消费”的商业模式,投资者关注更多的是到底有没有可持续性。

但是回看这个逻辑,仔细思考,其实并不成立:

1.“水浒英雄卡”里的IP,都是有故事的。更宽范围一些,从米老鼠、Hello Kitty、哆啦A梦、奥特曼、再到哈利波特、变形金刚、漫威等等,目前全球最成功的IP都是故事型或人设型的,而泡泡玛特的IP是既没有任何故事、也没有任何人设;

2.“水浒英雄卡”IP的数量是稀缺的,就108个。更宽范围一些,目前全球打造爆款IP的逻辑都是“先通过小说、电影、电视剧等方式讲出成功的故事、然后才有爆款IP”,因此,除非是历史遗留IP,否则打造爆款IP的成本非常高,而泡泡玛特似乎只需要请到优秀的设计师就可以,成本要低很多。

因此,对比全球主流的玩具企业、周边企业、IP运营企业,如乐高(积木)、美泰(芭比娃娃)、孩之宝(变形金刚)、万代(高达)、迪士尼(米老鼠)等等,总归难以完全对标泡泡玛特,甚至可以说表面上看起来的确很像,但本质上存在巨大差异。

在对王宁的访谈实录《因为独特》中,王宁讲到:“泡泡玛特学习对标的更多是两家公司,一家是乐高,一家是迪士尼……这两家公司,一个玩实的,一个玩虚的……我们跟乐高比,有一个先天优势,乐高只沉淀了语言和产品,我们沉淀了IP。我们天然具有迪士尼的属性,只不过迪士尼是通过电影沉淀IP,我们通过潮玩,所以我们有更大的可能空间,这是不一样的”。可以看到,王宁对于对标参照物有着更加清晰的认知:泡泡玛特不仅和你们不一样,而且泡泡玛特更具野心。

如何量化和定价?

当一家消费品企业的业绩,走出了类似科技股的爆发式指数型增长曲线,就只有一种可能:其提供的产品充分触达并满足了很大一块“空白”的消费者“需求”。

通过复盘泡泡玛特这几年的发展历程可以看到,作为特殊类别的可选消费品,泡泡玛特通过提供LABUBU、Molly等爆款潮玩IP有意或无意满足了:

1.为消费者提供了一个通过潮玩、来完成“自我表达、自我认同”等情感投射的载体,一种处于马斯洛需求层次理论中3~4层之间的需求;

2.没有故事的符号型IP,是一个空白的市场,消费者可以直接在符号型IP上完成情感投射和表达,而不必像人设型IP一样,消费者必须事先与人设型IP产生共鸣,才能完成情感投射和表达,这显著扩大了消费者群体和市场空间。例如蜘蛛侠的手办,只有看过漫威电影、同时认同蜘蛛侠人设的消费者才会购买,而泡泡玛特的产品,就没有这些预设条件。

但是,与一般可选消费品不同,泡泡玛特的产品由于“实用”价值太低,所以既没有参数、也没有对比,大部分时候只能定性、无法定量。即便是对比漫威的手办,也可以通过漫威电影的观影人次等方式做一个粗略的定量,找到潜在消费者的总量。

更重要的是,对于理性的投资者而言,到底该如何给“自我认同”、“自我表达”、“情感投射”这种模糊的东西来定价?如果将泡泡玛特提供的产品称为“情感投射载体”,那么如何判断“情感投射载体”的供给有没有过剩?如何判断消费者的“情感表达”的需求有没有被满足?

“自我表达、自我认同”真的很值钱

当一个消费品显著、甚至完全脱离成本而定价的时候,这种消费品一定不是功能性价值主导的消费品,因为功能性消费品的定价逻辑是功能,而功能的价值又体现在成本里,所以这类消费品是成本加成的定价模式,毛利率主要取决于各家消费品企业的品牌和竞争地位等。

脱离成本而定价的消费品,以奢侈品居多,普遍特点是功能性较低,实用价值不高,例如爱马仕从来不会强调自己是质量最好、最耐用的皮具,而是通过历史积淀、工艺传承、稀缺性等来传递上流阶级生活方式的象征性意义。

泡泡玛特产品的特点:首先,几乎脱离了成本而定价,65%左右的毛利率已经到了和LVMH一个级别;其次,实用价值低到几乎没有,甚至比典型奢侈品还低,毕竟奢侈品包包还可以用来装东西,也是一点实用价值;最后,价格怎么看都达不到奢侈品的级别。

但是更进一步思考,除了价格外,泡泡玛特的产品,和奢侈品在本质上有着非常多的相似之处:

1.消费者购买泡泡玛特或奢侈品,都不是为了解决具体问题,也不是冲着功能性价值去的;

2.消费者购买泡泡玛特或奢侈品,都是冲着自我表达、身份认同、文化符号等精神层面去的;

3.渠道非常相似,都是核心城市、核心地段、核心门店;

4.人为制造稀缺性。

最后,泡泡玛特是否能够直接按照奢侈品的逻辑去理解,现在下结论还为时尚早,但是,有一个客观事实是必须要承认的:消费者愿意为了精神层面去支付很高的溢价,无论是为了买一个birkin要花十几万配货一堆丝巾首饰,还是二级市场上对限量LABUBU的疯狂炒作,底层逻辑是一样的:“自我表达”、“自我认同”真的很值钱。