2025年6月13日,以色列对伊朗发起代号为“崛起的雄狮”(Operation Rising Lion)的军事行动。

这个行动代号,包含着煽动伊朗的波斯民族主义的险恶用心。

因为,波斯民族的标志就是“雄狮”。

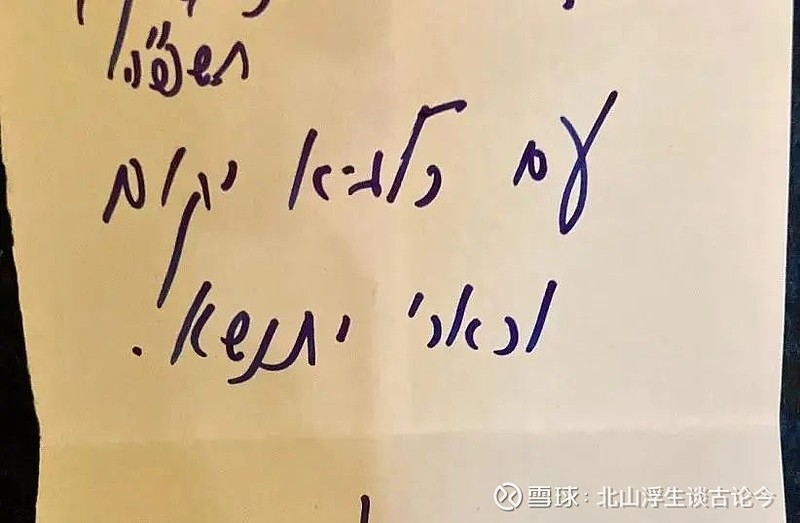

就在军事行动的几个小时之前,以色列总理内塔尼亚胡往耶路撒冷的哭墙缝隙中,放置了一张纸条,纸条的内容于当地时间13日上午,通过以色列媒体公之于众,纸条上引用了一句犹太圣经《民数记》的经文:

“看哪,人民必如母狮般奋起,又如雄狮般一跃而起”。

内塔尼亚胡的小纸条

雄狮既指代“波斯民族”,又代表了“人民的力量”。

原本中国许多键政大棋党,对伊朗这个国家寄予厚望,“中俄伊大三角”,“什叶派抵抗之弧”,“一带一路重要支点”等等。但是伊朗对于中国始终若即若离,对于美国欲拒还迎,美国虐我千百遍,我对美国如初恋。

伊朗为什么会被渗透成这个样子?

伊朗这个国家为何表现如此抽象?

主要原因,还是在于伊朗自身。

01

巴列维王朝:低配版纳粹?

前文见:

地缘困局的波斯喵:我是谁?我要去哪儿?

从伊朗的历史脉络可以看出,与中华民族唯一的民族信仰不同,处于“世界之中”的伊朗,天然成为三大游牧族群——印欧族群(波斯)、闪米特族群(阿拉伯)、突厥族群(阿塞拜疆)博弈的战场,形成了三种不同的文化认同。

这就是军事枭雄礼萨汗通过政变推翻恺加王朝上台后,一直犹豫不决的原因。

到底用哪种文化传统,来塑造国族认同?

在想不清楚的情况下,他只能是既要又要也要。

一战中,多民族国家奥匈帝国轰然解体,让礼萨汗惊恐万分。

这位“伊朗的袁世凯”认识到,仅仅是和稀泥式的妥协不仅不能解决问题,反而会激化矛盾,最终让国家最终内爆。

于是,巴列维王朝选择相对更加名正言顺的大波斯主义旗帜,压制泛伊斯兰主义和泛突厥主义,逐渐走上"雅利安至上"的路线:

1935年,将国名正式改为伊朗,意为“雅利安人的土地”。一方面全面弱化伊斯兰和突厥的文化影响,一方面强力宣扬"雅利安人种优越论",宣称波斯人与日耳曼人同属“高贵雅利安种族”,而阿拉伯、突厥等民族被贬为“劣等”。

巴列维王朝时期的伊朗国旗

是不是听起来有点耳熟?

不错,巴列维王朝的伊朗,就是低配版的纳粹德国。

也就是因为伊朗境内基本没什么犹太人,因此不需要进行激烈的排犹操作。因此跟纳粹德国一对比,伊朗的雅利安至上运动显得“温和”一些。

巴列维王朝在推行中小学教育的同时,在全国强制推行波斯语,禁止少数民族(如阿塞拜疆人、库尔德人)使用本族语言的教学或出版物发行。阿拉伯语刊物更是被列为禁书,其中就包括古兰经。

巴列维王朝还通过教科书和官方宣传重塑历史,强调古波斯帝国(如阿契美尼德王朝)的“纯正波斯文明”,将伊斯兰化描述为“阿拉伯入侵导致的文明衰落”,是必须洗刷的民族耻辱。

巴列维王朝大规模更改少数民族地区的地名,代之以波斯语名称(如阿塞拜疆城市乌尔米亚改称“礼萨耶赫”),此举旨在消除少数民族的历史记忆,巩固“波斯伊朗”的单一民族国家叙事。否定少数民族(如阿塞拜疆人)对伊朗文明的贡献,将其塑造为“外族”。

但问题是,波斯帝国灭亡已经太久了,哪怕是萨珊波斯,也是差不多一千四百年前的事了,伊朗高原的伊斯兰化,也有至少一千三百年,哪是说洗掉就能洗掉的?

02

如何点燃伊朗火药桶?

由于伊朗长期作为各民族博弈的棋盘,民族混杂程度,不亚于欧洲火药桶巴尔干。巴列维王朝通过一系列手段,破坏少数民族地区的经济和社会组织结构,压制少数民族的人口增长,实质上当然是点燃了这个多民族火药桶。

其中包括:

经济剥夺与强制迁徙:

游牧部落(库尔德、俾路支等)被强制定居化,土地遭没收,传统生计方式被破坏。部落青年被征入伍,加剧劳动力流失。但因土地分配不公(部落首领成为地主,普通成员沦为佃农),少数民族陷入贫困。同时,政府将库尔德人等迁往边境地区,故意将其暴露于冲突风险中,借以消减其人口。与此同时,政府资源向波斯人聚居区倾斜,例如工业投资集中于德黑兰等西部城市,少数民族地区陷入贫困,间接抑制人口增长潜力。

教育资源的歧视性分配

尽管巴列维王朝推行世俗教育,但少数民族地区学校数量远低于波斯人聚居区。1970年代,库尔德农村文盲率高达80%。低教育水平限制女性就业机会,间接推高生育率作为家庭经济策略,但因贫困加剧,婴儿死亡率同步上升,人口素质下降,陷入“越穷越生,越生越穷”的恶性循环。

政治镇压与人口流散

秘密警察“萨瓦克”镇压少数民族反抗(如1952年库尔德农民起义),数千人流亡海外。境外势力(苏联)支持阿塞拜疆独立运动,进一步破坏少数民族人口结构。

在希特勒执政时期,他大力鼓吹雅利安至上的血统论,尽管印欧语系的许多国家都有人认同“雅利安优越论”,但是当时世界上公开这么做的国家,除了德国就是伊朗。两者之间,估计也有一定的相互启发相互壮胆的作用。

希特勒将伊朗作为德国的同盟,公开宣称伊朗是德国永远的兄弟,曾赠送签名照、向伊朗派遣专家,并宣称“波斯是雅利安故乡”。

巴列维王朝也投桃报李,始终站在德国一边,也正因为如此,当纳粹德国开始走下坡路时,礼萨汗1941年主动退位,让他的儿子上台,以便重新站队。

二战结束之后,巴列维王朝成为英美在中东的傀儡。但是雅利安至上的政治路线,直到巴列维王朝终结的那一天也没有改变。这在广大边疆地区,埋下了愤怒和不满的种子。

03

半殖民地的买办政府

巴列维王朝的背后,先是站着英国人,二战期间短暂换成了德国人,战后又成了美国人。伊朗人民受剥削受压迫的地位并没有任何变化。尽管伊朗坐拥波斯湾石油宝库,但是油田早已被英美石油公司瓜分干净,跟伊朗人民没啥关系。

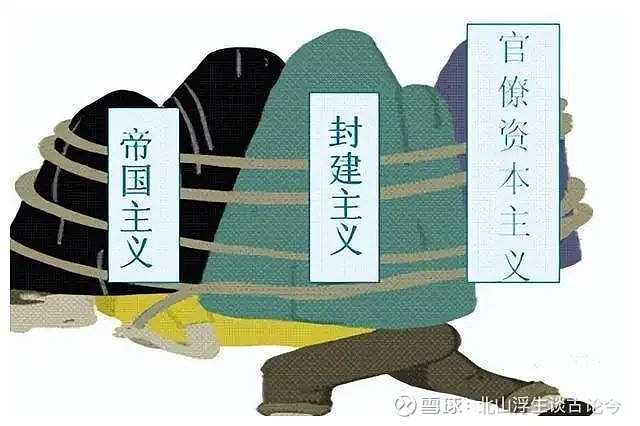

因此,巴列维王朝,本质上是一个半殖民地半封建社会的买办政府。

旧中国的三座大山,伊朗人民一个不少。

1951年,民选的穆罕默德·摩萨台出任首相后,发动了一场宫廷政变式的革命。他用政治手腕将国王架空,实施渐进式的社会改革,最为大胆的动作,就是意图把被美国和英国占有的石油资源国有化,还富于民,并导致巴列维国王一度流亡海外。

摩萨台出身于伊朗王室,他所进行的改革,出发点是一定程度上缓和社会矛盾,改变伊朗的石油利益都进了英美腰包,伊朗人民却一无所有的不合理现状。

但是美国人不远万里跑到中东来搞帝国主义,是为了给美国的资本家攫取超额利润,不是为了造福伊朗人民的。

眼看多年经营要打了水漂,美国掀桌子了。

CIA出手,策动了一场名为“阿贾克斯行动”政变把摩萨台赶下了台,并将其软禁致死,让巴列维重新回到了王位。

打着人权的旗号,干着实质上损害伊朗人权的勾当。

在不干人事方面,英美可谓一脉相承。

反美的种子就此种下,并在日后长成参天大树!

复辟的巴列维王朝,彻底蜕变成了1927年之后的“国民党反动派”,在美国爸爸的支持下,展开了一场类似“石要过刀,茅要过火,人要换种”的还乡团清算运动,开启了对伊朗不同政见者的强力压制,外交部部长侯赛因·法特米被判处死刑,民族阵线及人民党遭受重大打击,仅人民党就有超过5000人被捕,权力再度被巴列维集团牢牢把持。

心有余悸的巴列维政府,在美国和以色列的支持下,成立了特务机构“萨瓦克”,由CIA和摩萨德负责训练,这些秘密警察在对异见者实施酷刑时,没有受到丝毫限制,很多不同政见者都饱受酷刑而死。

与此同时,伊朗经济情况出现了明显改善,这并不是因为巴列维政府的能力出众,而是巴列维政府彻底沦为买办政府,英美财团的资本大举进入伊朗收购优质资产,英国撤销了对伊朗的石油禁运,美国亦提供开发上的援助及顾问。

这一时期,中东地区的民族民主运动风起云涌。1952年埃及七月革命、1958年伊拉克革命、1960年土耳其军事政变等事件给巴列维国王敲响警钟,迫使其不得不考虑通过部分的改革来缓解国内的紧张局势,1963年1月,伊朗开始进行以土地改革为核心的资本主义革命,名为“白色革命”。

04

又菜又坏又抽象

所谓“白色革命”,意即“不流血的革命”,其思想源头来自十九世纪的普鲁士德国。

白色革命的前提是,一个独立自主且强力的中央政府。在应对改革带来的各种国内矛盾之时,政府有能力采用强力手段压制矛盾,且合法性不会被挑战。但巴列维政府实质上是被外部势力扶植的买办政府,外强中干,合法性受到极大挑战。

伊朗经济发展看似烈火烹油,但本质上是英美扶植下的半封建半殖民地,所谓幸福的伊朗国民,相当于旧中国上海“十里洋场”的少数精英权贵。

伊朗富人的奢靡生活令人咂舌,被人们用“荷兰买鲜花,法国买矿泉水,东地中海买野味,非洲买水果”来形容,而伊朗普通工人和农民,却仍然生活在贫困之中。

网上有许多舆论宣扬七十年代的伊朗女性多么开放时尚,反衬如今的伊朗保守反动,这就好比拿解放前的繁华的上海,攻击新中国保守落后是完全一样的套路。

少数人歌舞升平,醉生梦死,纸醉金迷,经济发展的果实不能惠及大众,反而更说明这个政权的腐朽堕落!

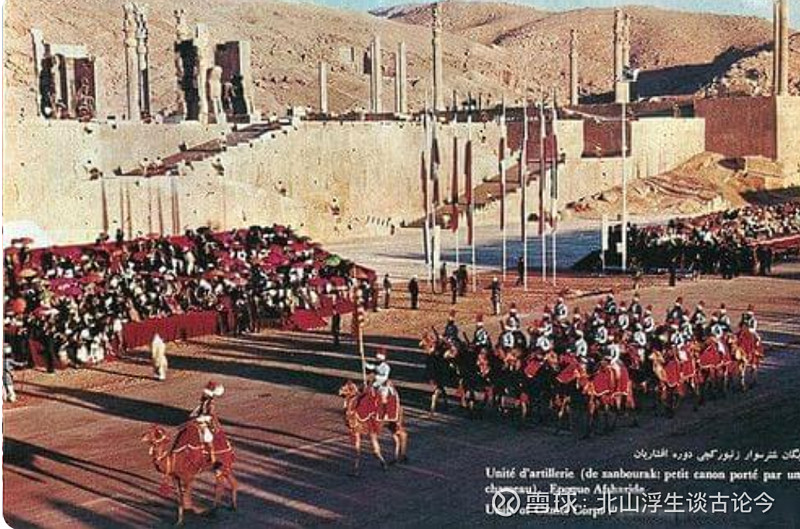

为了塑造统治合法性,掩饰其买办政府的反动本质,巴列维政府继续高举“皇波”旗帜粉饰自身。

1971年,伊朗耗资3亿美元举办“波斯帝国2500周年庆典”,强化波斯民族的“正统性”。壮丽的表演和庆祝会令人印象深刻,《时代》杂志称之为整个历史上最盛大的狂欢会之一。国王夫妇头戴镶嵌宝石的黄金王冠,庆典浮夸奢靡,同时大量乡下人食不果腹。

纳粹德国,你可以说他坏,但是它可一点都不菜。

巴列维政府,集纳粹、半封建半殖民、买办、贪腐、奢靡,独裁、软弱于一身,又菜又坏又抽象,可以说是把负面buff叠满了。

二十世纪七十年代,世界革命浪潮风起云涌,巴列维政府却还陶醉于表面的奢华当中,对于沸腾的民意置若罔闻。

这样的奇葩纳粹政府不亡,就没有天理了。

05

以色列的攻心之策

如果你要问,1979年伊斯兰革命之后,伊朗的波斯民族主义,是否相对于巴列维王朝时期有所压制?

那肯定是有所压制,正如现在的德国,相对于纳粹时期,肯定也是大力压制了日耳曼民族主义。

不压能行吗?难道伊朗想成为下一个纳粹?

要说此时的伊朗是“小族临大邦”,主体民族波斯处于被压迫地位,亟待解放,那肯定是不符合事实的,反倒是符合以色列的利益。

伊斯兰革命后的伊朗,不再大肆宣扬雅利安至上,但“波斯同化”策略基本延续下来,更不存在少数民族凌驾于主体民族之上的社会现实。伊朗确实存在一个特权教士集团,但是他们的认同也基本是波斯化的。

所谓“阿塞拜疆教士集团”统治伊朗,就是将民族矛盾与阶级矛盾强行捆绑,是借鉴满清政府倒台的故事,是以色列对伊朗发动的攻心战的一部分。

当年英法联军攻入北京,确实存在中国老百姓给侵略者带路的事实,因为他们恨透了满清统治者,巴不得他们赶紧倒台。

以色列将其化用到伊朗身上:

当年波斯的居鲁士大帝解救了被压迫的犹太人,现在伊朗的主体民族波斯被其他民族压迫,我们犹太民族是来还居鲁士的恩情,解放你们来了!

波斯人民还不箪食壶浆,喜迎王师?

从伊朗革命卫队被渗透成筛子的情况来看,确实有相当数量的伊朗民众被这种思潮所蛊惑,被动员起来,争先恐后地充当“带路党”。

伊斯兰革命政府问题是很大,但是巴列维王朝更烂。

如果真的推翻现行伊斯兰革命政府,实现巴列维王朝复辟,那不过是一小撮达利特领班获利,伊朗人民恐怕更加处于水深火热当中。

匹夫无罪,怀璧其罪!

伊朗的幸运,就在于它不仅位于世界的十字路口,还拥有大量石油;

伊朗的不幸,也是在于它在世界的十字路口,还拥有大量的石油!

丰富的资源,更是资源的诅咒!

这片土地上的苦难,还将继续!

下一篇中,我们将继续讲解,伊斯兰革命之后的伊朗又发生了什么,为何变成如今这种抽象的状况。