量子技术是一个前沿科技领域,基于量子力学的原理,形成了多个产业方向。最主要的三大产品应用方向:量子通信、量子计算、量子传感。其中,量子通信是成熟度最高的,最早实现工程化、可销售产品的领域。中国、欧洲(EuroQCI)、日本等都已建成或在建大规模量子通信网络。已应用于:政府、军队、银行、能源、电信等领域的高安全需求通信。

01 | 量子通信是什么?

量子通信的技术原理:

量子通信是利用量子力学的 “不可克隆定理” 和 “测不准原理” 进行信息传输和加密。使得通信天然地不可被窃听,满足了未来反量子计算攻击的通信安全需求。这是经典通信中无法做到的。

测不准原理:

你不能同时准确地测量一个量子比特的两个互补属性(比如偏振方向)。

如果有人在密钥传输过程中窃听,量子态会被扰动,从而被通信双方检测到。

不可克隆定理:

量子态不能被完全复制,所以窃听者不能不留痕迹地拷贝并重发信息。

02 | 量子通信的3个子方向:

1. 量子密钥分发(QKD, Quantum Key Distribution)

QKD是安全生成密钥并分发给通信双方。其原理是:发送方发送极化态光子,接收方测量这些光子。如果被第三方窃听,光子状态会塌缩,能被发现。它不依赖数学难题,提供了“信息论上无条件安全”的通信密钥分发方式,在未来量子计算的攻击下,它是数字通信安全的“最后堡垒”。

2. 量子隐形传态(Quantum Teleportation)

量子隐形传态是一种通过量子纠缠实现量子态转移的技术,它不是传送物质本身,而是将一个粒子的量子信息 “瞬间” 转移到另一个相距遥远的粒子上。即利用“纠缠态 + 经典通信”来传输一个粒子的量子态。处于实验验证和科研探索阶段,尚未商业化。

3. 量子中继(Quantum Repeater)

是实现远距离量子通信(如全球量子互联网)的关键基础设施,目前仍处于科研和初期工程验证阶段,尚未商业化落地。因量子态不能被克隆,传统放大器无效。需利用量子纠缠与量子存储器进行级联。若中继技术成熟,可催生 “量子互联网” 市场。可与QKD结合构建广域量子密钥网络,提升其可用性和覆盖范围。如中国的 “京沪干线” 和卫星量子通信(如“墨子号”)。

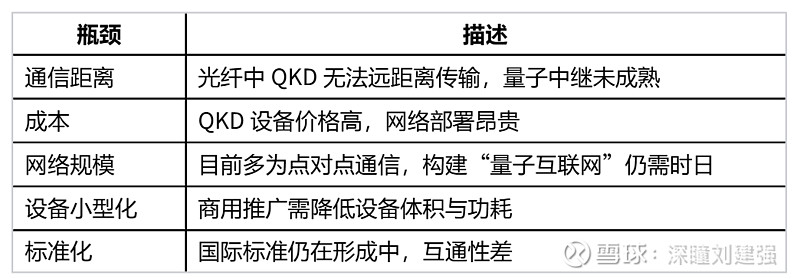

当前量子通信尚需突破的瓶颈:

03 | 量子通信主要做的事情

量子通信并不等于信息传输:

很多人以为量子通信能 “传送信息的本体”,但其实目前并不能。真正可以落地的,是用量子手段来分发密钥,也就是 QKD:量子密钥分发 ≠ 量子传输信息。QKD 的作用是:通过量子方式产生并共享一次性加密密钥,再用经典通信传输真正的消息。

为什么QKD密钥分发这么重要?

传统通信加密(如 RSA、ECC)依赖数学难题(素因数分解、椭圆曲线),但这些加密方式一旦遇到强大量子计算机,将很容易被破解:

RSA 加密 → 可被 Shor 算法破解

未来“量子攻击” → 当前加密体系崩塌

而 QKD 是基于物理定律(不确定性原理、不可克隆定理) 的:一旦有人试图窃听量子信道,双方能立即察觉,放弃该密钥,确保安全。这使 QKD 成为 “信息论意义上无条件安全” 的加密手段。

未来的量子互联网会传送 “信息本体”吗?

不传输传统意义上的 “信息本体”(即经典比特流),而是传输 “量子态” 本身(如纠缠态)或进行量子密钥分发、量子态传输(Teleportation),因此量子互联网主要做三类事:

1、量子密钥分发(QKD):用于生成安全密钥,保障后续经典通信的安全;

2、量子态传输(量子隐形传态):将量子态 “搬运” 到远方,而不是复制信息;

3、量子纠缠网络(Entanglement Distribution):构建节点之间的纠缠态基础,实现远程量子操作。

不同于经典互联网的数据传输,它不传输图片、视频、网页等内容本体。

04 | 量子通信的必要性分析

量子通信主要用于防范量子计算的攻击,但如果不考虑这一点,目前加密系统足够安全吗?

在多数场景下现代加密算法仍是足够安全的:TLS1.3(含AES-GCM + ECDHE) 安全性已经极高;对称加密(如AES-256) 目前并无已知有效破解手段;Post-Quantum Cryptography(PQC) 也已经被NIST推进标准化,可抵抗未来量子计算攻击。

但对未来几十年机密信息仍需保密的系统,现有方案可能将来失效,QKD理论上长期有效。传统密码学不能 “感知” 是否被监听,而QKD可以。因此QKD 仍在高敏感、高价值、国家安全场景中具备 “战略不可替代性”。

05 | 量子通信的投资分析

当前量子通信的核心与主要商业应用,就是 “量子密钥分发”(QKD)。它是量子通信中技术最成熟、最具实际意义的一部分。目前正处于“高投入–高技术壁垒–高政策支持”的窗口期。全球QKD市场规模,根据 MarketsandMarkets 报告,2024 年全球 QKD 市场规模约为 4.8 亿美元,预计到 2030 年将达到 26.3 亿美元,年复合增长率(CAGR)为 约 32.6%。

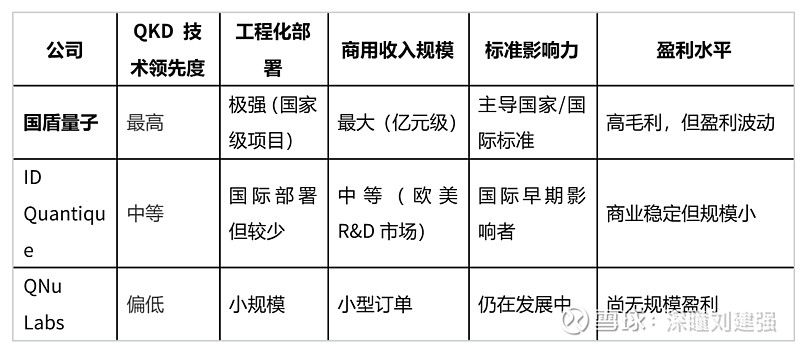

市场上主要的QKD玩家是:国盾量子、ID Quantique、QNu Labs。

1、国盾量子(中国):

量子通信(QKD)技术领先:

国盾量子参与并推动多项长距离实验:404 km MDI‑QKD、500 km PM‑QKD、428 km & 511 km TF‑QKD 等,突破世界级距离记录。其 MP‑QKD 协议达成比原 MDI 协议高三个数量级的密钥率提升,显著优化了应用范围与效率。在 “小型化偏振编码 QKD 设备”、低噪声光芯片、1Tbps 级共纤传输等方面,也持续突破国内外同类技术。

量子卫星领域同步推进:

国盾量子参与 “墨子号” 量子卫星地面站对接,完成功能对接与测试,并具备系统可靠性提升能力。

量子计算与精密测量:

参与 “祖冲之号/二号” 超导量子计算、具备国产稀释制冷机 ez‑Q Fridge 和室温控制系统 ez‑Q Engine 等国际水准核心组件 。量子精密测量产品如冷原子重力仪、非视域成像等正在拓展多个场景落地。

2、ID Quantique(瑞士):

创立年代早、率先商业部署 QKD,全球部署案例包括日内瓦、奥地利东京等;提供 QRNG、网络加密硬件,市场广泛但规模有限;2014 年最长 QKD 307 km 。技术成熟,但高成本且规模化部署能力不如国内配套严格的国盾量子。

3、QNu Labs(印度):

开发 QKD、QRNG 商用产品,国外在推广中,但与国盾量子在规模和标准影响力上差距大 。

综合比较:

06 | 国盾量子的龙头地位

从上述对比可知,国盾量子的商业化程度在世界领先,产品已进入多个城域/广域网络建设。它技术壁垒明确、专利与标准积累深厚,拥有国内外量子通信相关专利 200+ 项,数量位于全球前列,并主导或参与多个国际/国家标准制定项目。它在行业第一,参与国家级重点工程,具有政府强支持和明确的产业链长度。

潜在风险:

盈利不稳:估值过高,受制于高成本、项目型收入、盈利波动较大;

技术瓶颈问题依旧突出:QKD 长距离、中继技术仍需突破;上游光学材料受制约;

替代技术压力存在:如QSDC 等量子安全通信新方式可能颠覆现有路线;

市场依赖政策工程:主体订单受国家建设节奏影响,民营或市场化需求尚未形成。

07 | 结论

量子通信还很早期,属于国家安全层面的长远布局,主要防止将来的量子计算攻击,或者是面对将来通信安全的不确定性,而采用理论上“绝对安全”的通信方式。

国盾量子是量子通信领域的 “技术龙头 + 工程巨头”,具备较强的战略价值与国家资本支持。其技术成熟度高、工程化能力强,但商业化和盈利模式尚未稳固,短期估值偏高、风险仍存。对于中长期布局国家战略、量子通信网、安全基建等领域的投资者,值得高度关注。