先讲结果:所有的成功者都是内归因者,所有的撸瑟都是外归因者。

其实这个在我们的传统文化里早就有很多的文字文章在描述,只不过没有形成体系,更多的是哲学层面的思辨,譬如,吾当一日三省吾身,藏锋于钝养辩于纳,都是让我们自己搂着点。

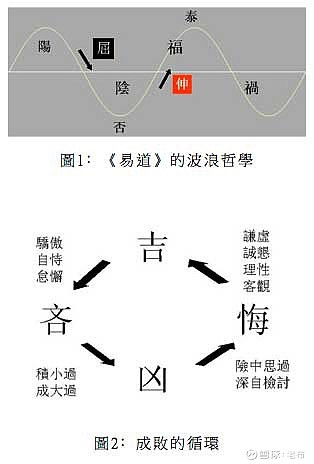

易经里有个规律图,叫吉吝凶悔,也说明这个道理。

而西方有了心理学以后,很多东西就更容易解释清楚,最早对行为原因进行分析的是美国社会心理学家海德。

他认为,人具有寻求和谐而不是自相矛盾地理解世界和控制环境的动机。

为了实现理解和控制,我们需要对预测的行为原因进行分析。

其中,个人行为的原因(包括态度、人格、动机、能力、心境、个人努力等)称为“内归因”,也叫做“作品性归因”。

这类人在受挫、出现失误时常说:“都是我的错”,“是我的问题”,“我要认真反省”,“我会对这件事负责”,“一定是我不够努力”,“是我连累了大家”...

此时,行为主体认为应对自身行为负责。

而“外归因”是那些个人自身之外,影响行为发生的条件和因素(包括机会、他人的影响、外部环境等),又称“情境归因”。

此时,个体所承担的责任就会转移到外部事物。

这类人在面对困境、问题时,容易将原因归咎于他人,即“都是你的错”,“这都赖他”,“要不是因为环境受阻,也不可能变成这样”,“如果经费有保障,那这个项目就能成”,“我只是生不逢时而已”...

当然,内归因人群和外归因人群并不一定是事件当事人本人,也可以是第三方。

譬如,一个人如果是内归因型人格,当他遇到熊孩子哭闹时就会把原因归咎于熊孩子本身,认为是孩子自身人格发展尚不健全,致使其行为模式出现偏差,偏离了社会角色期望。

而同样面对熊孩子,外归因型人格的人则会把孩子的哭闹归咎于其父母和家庭教育。认为“孩子还小不懂事,都是当爹当妈的没教育好。”于是,把对孩子的负性印象转嫁到了孩子父母身上,就算事实上孩子父母知书达理、拥有好的教养和知识层次架构,但在外归因人群看来,他们就是“不称职、不合格”的父母。

这类人群对老弱病残群体抱有“绝对性原谅”、“绝对性包容”、“绝对性共情”。他们会合理化这些人犯的错误,并劝自己无底线地原谅,譬如:“小孩儿嘛,不懂事”,“老人嘛,多理解一点”,“孕妇嘛,不容易”...

好玩的是,外归因人群中有些人恰恰是熊孩子的父母,他们通过纵容孩子的不良行为来满足自身童年被克制、未被满足的欲望。

他们用自己孩子的撒泼行为来对抗世界,或者说对抗自己的父母。因为这些家长在自己还是孩童时,未被自己父母纵容、宠溺过,他们在婴孩时期的“全能自恋”需求未被满足,进而在成人后释放了压抑在内心多年的欲望和诉求,而释放的方式则是通过‘纵容、允许、默认自己孩子的撒泼行为’来实现。

(备注:“全能自恋”又叫“巨婴心理”,是每个人在婴儿早期【出生-6个月】都具备的心理,即婴儿觉得‘我是无所不能的,我一动念头,和我完全浑然一体的世界就会按照我的意愿来运转。’简单来说,这个时期,婴儿认为所有的事情都能实现、所有的需求都能满足。而他们所谓的‘世界’即是自己的妈妈或者其他养育者。)

但可惜的是,不是所有妈妈都懂得婴语,她们不会时刻都满足自己孩子的需求,进而使婴孩未能得到‘投其所好’的准确照顾,使其产生强烈无助感,并演化成心理缺失,而这种未被满足,在婴孩长大后会释放,进而做出不符合他们年龄特征的幼稚行为,即“巨婴病”。将“全能自恋”特征带到成人阶段的人已经很病态了,但如果一个人不仅是‘巨婴’患者,又属于‘外归因’人群,那他的不讲理行为似乎变得“合理”了,或者说“解释得通了”。

所以说任何一种行为、行径都不奇怪,都是有因可追溯的。

记得1997年我在北京复兴门的百盛一楼的肯德基,一个胖女人买了一堆的吃的,自己没端稳,可乐翻了,撒了一身一地,当很多人把目光投过去她情绪崩溃了,开始狂躁指责,叫店长来,说你们的托盘底是凸起的,每次来百盛开车都被罚款,你们这个店就是一个倒霉的店,哇啦哇啦哭诉了十来分钟,最后店长过来安抚一番送了两杯饮料给她才平息了。

在你看来无理取闹、无可救药的人,倘若真要探究造成其“非常规”行为的心理原因,也许你便不会再责怪他了,反而会理解、怜悯、同情他。

因为不是每一个人都拥有“向上、向善、向好”的原生家庭和成长模式,其实我不喜欢现在一种一股脑把屎盆子都扣在原生家庭头上这种说法,我就认识两个姐妹,姐姐是乖乖女,妹妹很叛逆,姐姐的婚姻很平淡,妹妹的婚姻很折腾很失败,最后她们都怨妈妈说当初没有帮她们做出正确的选择,一个说应该推她一把,一个说应该拉她一把,亲娘表示很无奈。

1972年,维纳(B.Weiner)在海德归因理论与阿特金森(J.W.Atkinson)的成就动机理论基础上,提出了自己的归因理论。

维纳基本同意行为的原因分为内因和外因两种,他还提出一个新的维度,即把原因分为暂时的和稳定的两种。

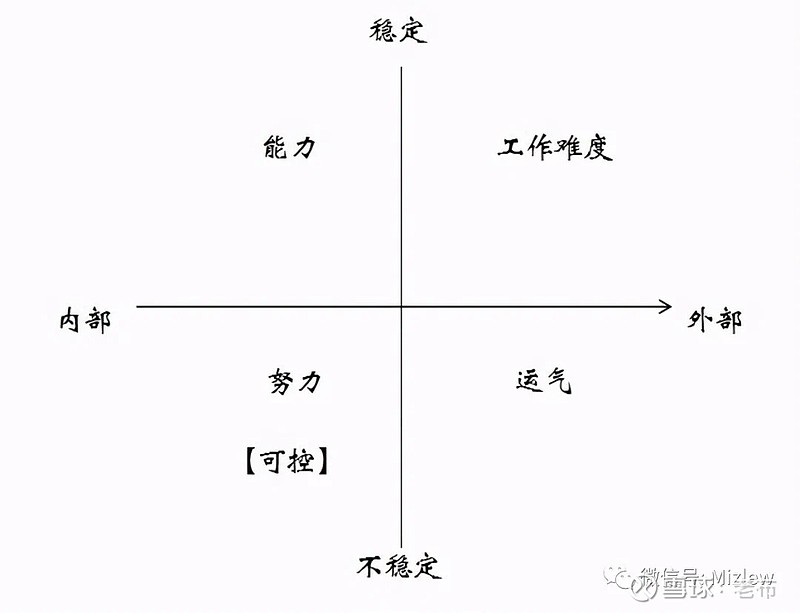

心理学家维纳对行为结果的归因进行了系统探讨,并把归因分为三个维度:

内部归因与外部归因;

稳定性归因和非稳定性归因;

可控制归因与不可控制性归因。

他又把人们活动成败的原因即行为责任主要归结为六个因素,即能力高低、努力程度、任务难易、运气好坏、身心状态和外界环境。

例如,如果我们认为甲工作做得出色是由于他的能力强或任务容易等稳定因素造成的,那么就可以期望,如果将来给予同样的任务他还会做得出色。

如果我们认为其成功的原因是由于他心情好或机遇好等暂时因素造成的,那么就不会期望他将来还会做得出色。

1979年,他又提出了另一个重要维度,即控制点。

他认为,努力、注意、他人帮助等因素是受个人意志控制的,是可控因素;

而能力、运气、心境等因素是不受人的意志控制的,是不可控因素。

在这六个因素中,最重要是前四个因素,结合下图更加直观清晰。

中国老祖宗真是大智慧,他早早就告诉我们:尽人事听天命,内圣为王,做事入世做人出世,这些都道出了人间的正道,让人活得不拧巴。

从马斯洛的五大需求来说,物质丰富以后,精神层面的需求大大的提升,我们学一些心理学的知识是很有必要的,炒股票更是一样,最终还是心法大于方法。