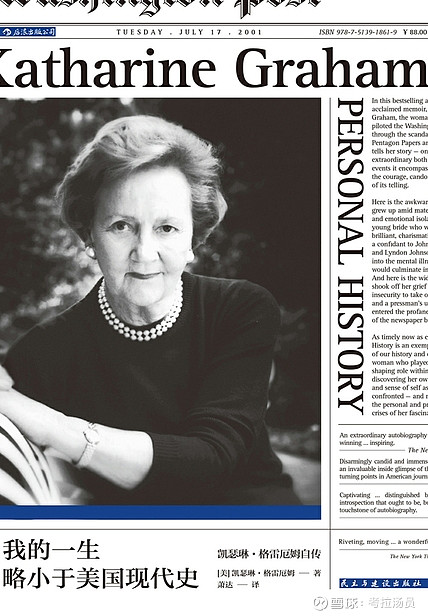

凯瑟琳·格雷厄姆——美国最具影响力媒体华盛顿邮报的女主人,其父亲是前美联储主席、世界银行第一任行长尤金·迈耶,父亲给了她精英级别的教育以及上流社会的社交圈子;凯瑟琳前半生一帆风顺,但中年时期却陷入肥皂剧般的婚姻危机,丈夫移情别恋之后患上抑郁症,继而开枪自杀。当了20年的家庭妇女之后,凯瑟琳·格雷厄姆回归职场,力挽狂澜,把《华盛顿邮报》集团带入前所未有的高峰。

凯瑟琳领导的《华盛顿邮报》把“五角大楼文件”“水门事件”等政坛隐秘大白于天下,屡次引发美国政坛剧变。因此,作为媒体巨擘,从罗斯福、杜鲁门、艾森豪威尔、肯尼迪、约翰逊、尼克松、福特、卡特到老布什,无不是凯瑟琳·格雷厄姆家族的座上宾,有些甚至是非常亲密的至交好友。

巴菲特和比他大15岁的寡妇凯瑟琳,这两个人是怎么成为之交好友,甚至传出绯闻的呢?

故事要从巴菲特举牌华盛顿邮报说起。

1973年,《华盛顿邮报》深入挖掘报道了“水门事件”,但在经营上遭遇尼克松团队打压,股价大跌,“女神”落难。巴菲特则乘机持续买入《华盛顿邮报》的股票超过了5%,这在我们的A股市场,就构成了举牌。那时候《邮报》的女主人凯瑟琳,认为巴菲特只是个来自奥哈马的有钱乡巴佬,把巴菲特举牌《邮报》看作是野蛮人入侵,非常警惕,害怕失去对公司控制权。

但巴菲特不同于姚振华的前海人寿。

姚振华的宝能系资本由于作风凶狠,喜欢低买高卖,爆发式崛起且缺乏长期持股的信用,在追万科,格力电器等“女神”公司时,遭遇王石、董明珠等管理团队的强烈抵制,最终收购都不了了之。

而巴菲特对待“女神”的方式却非常温柔。最开始是给《华盛顿邮报》女主人凯瑟琳.格雷厄姆写了多封信函;到了1973年底,巴菲特夫妇又去华盛顿拜访了凯瑟琳。取得凯瑟琳初步信任后,巴菲特继续购买了一批华盛顿邮报的B类股。(当时美国的B类股与A类股相比,没有股东投票权。)随后与凯瑟琳签了书面协议,在未得到凯瑟琳同意下不再购买《邮报》股票。

巴菲特认为当时的报纸类公司具有经营垄断性,具备持久竞争优势。因此一直渴望在出版领域占据一席之地。

为了追求“女神”,巴菲特经常写信打电话给凯瑟琳套近乎,并逐渐给她留下了非常好的印象。华盛顿邮报财务、经营上的问题,凯瑟琳也经常会向巴菲特讨教解决方案。在《华盛顿邮报》遇到印刷厂工人罢工危机时,巴菲特还多次专程飞到华盛顿帮忙管理,解决困难。

1974年9月11日,巴菲特正式加入了《华盛顿邮报》的董事会,摇身一变,从一个奥马哈的明星投资经理人,成为世界上最重要的一家媒体公司的官方顾问,一个商业大亨。

凯瑟琳把巴菲特带进了真正的上流社会,“尽管格雷厄姆夫人身边的上流社会使巴菲特十分不自在并备受打击,但是他从来没有掩饰过自己的热情和兴趣。

1975年,“凯瑟琳格雷厄姆和巴菲特之间的关系,无论从生意角度还是私人角度都已经达到了十分亲密的程度,他被凯瑟琳强烈地吸引着,甚至到了痴迷的地步,他付出了全心全意的、有些阿谀奉承的、甚至是压倒一切的关注。”巴菲特邀请凯瑟琳和她的儿子参加集团年会,而巴菲特妻子苏珊则在年会上第一次献歌。凯瑟琳的出现导致巴菲特夫妇的关系降到了冰点。“人们常常在慈善活动上看到已经59岁仍然风情万种的凯瑟琳把她家的钥匙扔给46岁的沃伦,而且在公共场合也更加频繁地看到他们俩一起的身影,因此到1977年年初,他们的事迹已经出现在名人八卦栏。”这些报道打乱了苏珊和巴菲特之间的平衡,苏珊给凯瑟琳写了一封信,许可她同自己丈夫之间的关系,凯瑟琳则把信拿给人们看,就好像这封信能帮她开脱。

多年后巴菲特这样对传记作者施罗德说:我和凯瑟琳真是很不合适的一对——她55岁,而我则40出头。每个人都向凯瑟琳鞠躬致敬,跟她套近乎。我是跑龙套的角色。

婚姻中,巴菲特与凯瑟琳传绯闻;巴菲特的妻子苏珊则出轨了她的网球教练。中年人的感情就是如此,说不清孰是孰非,只有合适不合适。2001年84岁的凯瑟琳因意外摔倒后不治去世。作为华盛顿最具权势的女人,28年中,她曾经深刻影响了巴菲特的感情和事业,她把巴菲特带进了上流社会,并在1991年安排了他和比尔.盖茨的历史性的会面。巴菲特的雪球,继续越滚越大,最终成了首富,股神。

作为投资人,一辈子其实只要找到寥寥几个公司,做好长期重仓投资就足够了。如巴菲特投资的华盛顿邮报、可口可乐;孙正义投资的阿里巴巴;段永平投资网易;高瓴张磊投资腾讯控股;但斌投资贵州茅台;林园投资贵州茅台、片仔癀。最好情况,是买着买着,变成了前十股东,再进一步,进入董事会,拥有了投票权,参与投后管理。这一点,高瓴资本做的特别好。