2001年韩国的LG率先建造世界上第一条5代线,事后看这是韩国超过日本的分水岭。

5代线可以经济合理地切割大到26英寸的屏,因而可以替代桌面电脑的CRT(就是那种老式的“大屁股显示器”),并批量应用于电视的液晶面板。

而饱受97年亚洲金融危机之苦的现代集团,在2000年发生了资金周转困难,急需处理旗下一些不那么优质的资产,以谋求“断臂求生”。

这些不那么优质的资产是什么呢?拥有不那么先进的2代、3代和3.5代TFT-LCD生产线各一条的现代显示技术株式会社(HYDIS)自然首当其冲。

这时谁会买呢?

以5代线领先业内并正在筹划6代线的三星和LG不会买,已经有了4代线且财务困难的日本企业不会买,已经拥有5家面板企业的台湾地区也不会买,算来算去当时真正有强烈购买意愿的只有京东方。

一番周折后,2003年1月,京东方正式对外宣布以3.8亿美元收购HYDIS。

幸运的是这笔收购交割刚完成,全球液晶面板市场就开始立刻上涨,最后该项目竟盈利了6000万美元。

为何要逆势收购呢?这与面板这个行业特有的发展规律有关。

TFT-LCD工业的发展史有两大戏剧性事实:

第一,美国企业发明了所有关于液晶显示的基本技术,但因为这些技术迟迟达不到应用到电视机上的宏大目标,它们全都半途而废;而引进了这些技术的日本企业,因为愿意将其应用于边缘产品领域,最后在新技术的产业化上获得成功。

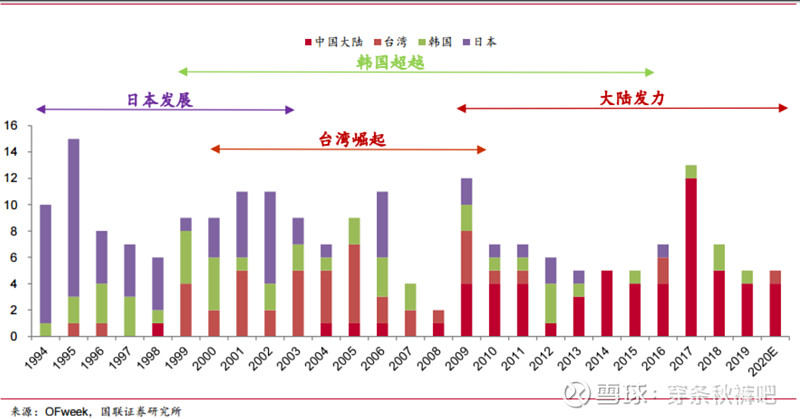

第二,创造了这个工业的日本企业并没有能够在该工业发展起来后成为主导者,而是被敢于采取进取性投资战略的韩国企业所压倒。

1995年开始的衰退中,韩国企业逆势进入,建设新的产线;1997年开始的亚洲金融危机更是让全球液晶行业陷入不景气,以三星和LG为代表的韩国企业更是逆势而上加大投入。

日本企业迫于亏损以及韩国企业迅猛崛起双重压力,于是将技术转让给我国台湾企业,后者因此获得技术转让,实现崛起。

2008年的金融危机则让以京东方为代表的大陆厂商实现逆袭。

不同于汽车行业“引进——消化——再消化——还消化”的既有成功经验,京东方采取了“海外收购、国内扎根、技术自主”的少有方式。

筹建北京5代线(B1线)既是京东方立志踏入面板江湖的必然选择,也是真正消化吸收韩国人技术经验的必要之举。

技术这东西与科学不一样,后者只需要理性的计算与推导就成,而前者有如艺术一般需要不断的“调试”,所以经验在技术上显得尤为重要。

几百人的韩国技术团队需要有一个平台将他们留下。

于是,在B1线的建设与运营中,韩国人当“师傅”,中国人做“徒弟”,而韩国企业那种“下级绝对服从上级”的企业文化下,让我们中国的工程师们学的实在憋屈。

不过,走过的路不会白走,吃过的苦不会白吃,正是在这样“艰难”的条件下我们的工程师迅速成长了。

建生产线,不仅有人,钱也得到位。

按照王东升的“如意算盘”,可以将HYDIS弄到香港上市,然后筹钱搞5代线。但这“如意算盘”被《新京报》于2004年5月28日刊登的一篇“京东方MBO迷局”的文章给搅和了,赴港上市的计划黄了。

2004年年底,京东方资金链即将断裂,以国开行为首的银团提供了“弹药”——7.4亿美元,北京市政府提供28亿元借款。

2005年1月28日,京东方5代线生产的17英寸液晶显示屏首次出货;同年5月25日,成功量产。

北京5代线的顺利量产开启了京东方后来一路“狂飙”之路。