图源:高能量@小宇宙播客

最近听了一期小宇宙播客,信息量巨大,这期播客来自“高能量”栏目,标题是《如何看待今天的中国与世界》,主讲人是峰瑞资本联合创始人李丰。

这期节目时长3个多小时,我30公里LSD都跑完了,丰叔还在讲!

节目中,他关于当下中国经济结构转型的梳理是精华中的精华,我在这里拾人牙慧,整理出来与大家分享。

过去的经济发展动能

虽然是老生常谈了,但还是有必要跟过去道个别。

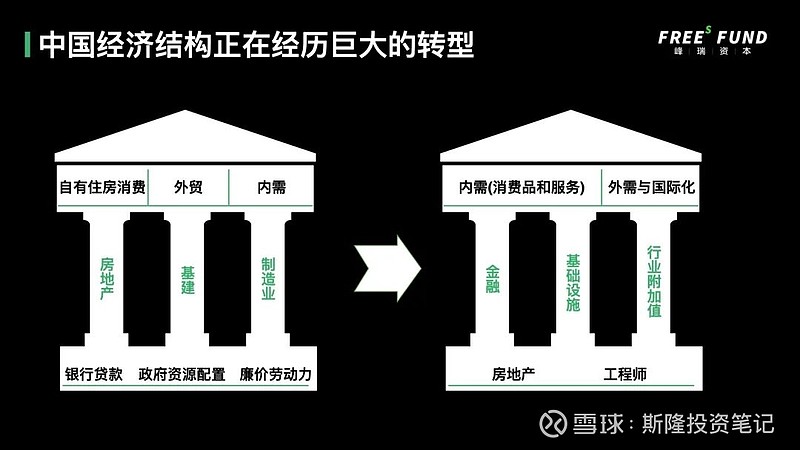

请见上图左侧的建筑,底座由银行贷款、政府资源配置(主要是土地)、廉价劳动力构成,他们分别是金融资本、土地资本、人力资本的代表,是GDP增长的根源,经济学上叫做生产力要素,当这些要素的规模和效率提高时,一国的生产力水平相应提高,经济增长就是水到渠成的事情了。

改开以来,我们国家进行了家庭联产承包责任制改革(释放了廉价劳动力)、商品房改革(释放了城镇土地资源)、设立四大资产管理公司剥离银行坏账(恢复了间接融资渠道),这些基础为日后的经济发展提供了源源不断的养料。

往上看是三根支柱——房地产、基建、制造业,他们是中观行业代表,国家经济增长需要通过支柱产业产值来带动和体现,具体内容我就不展开了,但要清楚两个事实:(1)这三个支柱产业背后牵扯到N多个上下游行业,以及千千万万的经济个体,可谓是经济主动脉;(2)如果说底座是经济的里子,那么支柱就是经济的面子,拿钱说话,底座上的人按规则(注意这三个字)是拿不到高薪酬的,但在支柱上的老板以前可是福布斯排行榜的常客。

再往上看是引领经济发展的需求驱动因素,包括上一轮城镇化浪潮中的住房需求、外贸需求、内部消费需求,其中又以前两者为主。有人说,新世纪以来中国经济之所以实现高增长,是因为凭借人口红利成为了发达国家的商品加工厂。这句话不完全对,中国之所以能成为世界加工厂,人口红利和基础设施是内因,除此之外还有外因——发达国家向产业链的高附加值区间迁移,让出了加工制造的价值区间。同样道理,如今国内制造业外迁,一部分原因是国内劳动力贵了,还有部分原因是发达国家产业工人在主张利益,最具代表性的就是川普的那句 America First。

今后的经济发展动能

目光转向右侧,还是先看底座。“房地产”三个大字赫然映入眼帘,你肯定会问,如今人人谈房色变,它还能支撑未来的经济增长吗?答案是能,理由是内需还在。这就不得不提去年频频见诸政府文件的一个词,“新市民”。

以北京为例,2022年常住外来人口825万人,占常住人口的比重为37.8%,而长三角和珠三角城市的这一比例更高。如何理解?在我们生活的城市里,每三个人中就有一个没有本地户籍,他们可能是外卖小哥、快递小哥,也可能是写字楼里的搬砖侠。

随着年龄增长,回家种田是不可能的,他们面临结婚安家的需求,未来还有改善住房的需求,这部分需求的体量与第一轮城镇化的体量相当。今年住建和金融部门联合推出“三大工程”,其中保障性住房、城中村改造针对的就是新市民,让他们实现在城市里安家的愿望,然后派生出更大的消费需求。

因此,房地产行业虽然不再是一个高周转高利润高增长的行业,但新一轮房地产改革带来的城镇化机会仍会是未来经济发展的底层动力。

另一个底层动力是“工程师”,指的是在人力资本方面,经过本科教育的普及,国家培养出了世界上规模最大的理工科高学历人才。

往上看,来到支柱行业。首先是“金融”,此金融非彼金融,指的是以直接融资为主的 “产业金融”。过去金融以信贷间接融资为主,这是因为支持地产开发与基建投资的效率最高,地产即是抵押物又是还款来源,风险完美闭环。未来经济要靠科技引领、靠 “高附加值行业” 带动,需要大力鼓励创新,与之配套的是以股权融资为代表的直接融资。

美国既是创新强国又是金融强国,两者之间有必然联系,它的直接融资占比维持在80%以上,股票市值占GDP比重可达150%;反观我国,目前直接融资占比约30%,股票市值占GDP比重经过连续两年下跌已不足60%,可见一级市场二级市场都有很大的发展空间。

多说一句国内的债务问题,很多人担心地方政府债务会拖垮中国的金融体系,其实大可不必担心,原因是中国的债务绝对多数以人民币计价的,而爆发债务危机的阿根廷等国家债务多以外币美元计价。换句话说,内债不是债,必要时候开动印钞机就可以化险为夷,现在地方财政看起来岌岌可危、城投债也频频爆雷,只不过是高层在拧毛巾罢了。

支柱的另一根是 “基础设施”,它不是过去的路桥基建,而是包括通讯基站、特高压、高铁地铁、新能源汽车、大数据中心、人工智能、工业互联网在内的新型基础设施。它们的共同点是:(1)不同于修路修桥支持基础工业制造业发展,它们支持的是高端制造和服务业;(2)不同于修路修桥可以大搞投资,它们的投资人更看重收益和回报情况;(3)基于第(2)点原因,它们不会大干快上,但未来的产业新贵一定会从中产生。

最后再来看顶层的需求。扩大内需应该近两年国内政策面曝光度最高的词语了,它的重要性毋庸置疑。另一方面,外需与国际化也一个必选项,这一轮的逆全球化潮流其实从08年金融危机之后就开启了,但大洋两岸的大国们,终究是要通过国际化来提高自身影响力,从而将自家的货币和商品送到全世界。

对于中国而言,过去是全世界最大的贸易顺差国,未来外贸既要考虑赚钱,又要提高人民币的影响力,这就要求我们提高进口额。道理不难理解,买了别家的东西,让大家得了好处,自己才会被认可,美国在二战之后推行的欧洲复兴计划(又叫马歇尔计划)就是这个目的。说到这里,就不难理解丝绸之路、东盟自贸区的意义,也不难理解新疆、东北新开口岸对当地发展的作用。