低空经济是近期最火热的话题之一,尤其是市场把其中部分产品称为“飞行汽车”,噱头很足,让机械、汽车、电新、计算机、军工等各行业研究员都不得不关注。

然而事实上,我觉得99%产品都是通航飞机,或者是新概念eVTOL(electric Vertical Take-off and Landing,即电动垂直起降飞行器),总之和汽车没啥太大关系。

这周,我自己做了些低空经济的集中式研究,包括资料学习、小范围交流和实地调研等(新昌万丰航空小镇调研去了100多位投资者,盛世空前)。

在此,想从自己角度对这轮低空经济概念做个初步梳理,可供参考。

低空经济能够得到关注,我觉得有两方面大前提,是将她区别于其他概念的关键,其一是政策超预期支持,其二是有商业化苗头。

政策端内容其实很多,就列举3条:

1)2023年12月,中央经济工作会议明确将“低空经济”确定为战略性新兴产业;2)2023年12月,《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》出台,明确了补贴细则;3)2024年3月,低空经济首次被写入政府工作报告,随后民航局召开集体学习。

商业端同样举3个例子:

1)2023年12月,亿航智能EH216-S获得全球首张无人驾驶载人电动垂直起降航空器适航证,并于当月分别在广州、合肥两座城市完成商业首飞(淘宝里有239万元机型);2)2024年1月,小鹏汇天旅航者X2已正式获得特许飞行证,成为国内首款提出申请并成功获批的有人驾驶eVTOL;3)峰飞航空“盛世龙”(据说调研也是人很多)完成深圳蛇口邮轮母港起飞,降落在珠海九洲港码头,历时20分钟。

因此,从大方向来看,我很认同低空经济的战略高度,甚至未来3-5年都应该是研究重点之一(在我这里排序会次于人形机器人,原因是特斯拉擎天柱很可能成为爆款,对产业拉动效果明显)。

但在战术层面上,低空经济是否值得重视呢?我想从多个维度展开聊聊。

一、研究要聚焦于eVTOL

低空经济产品其实并不稀缺,通航飞行已经是比较成熟的生态(尤其在欧美),如果说是看好固定翼机型增长,那完全不可能会有如此行情,这轮核心看点一定是eVTOL,这点要先明确。

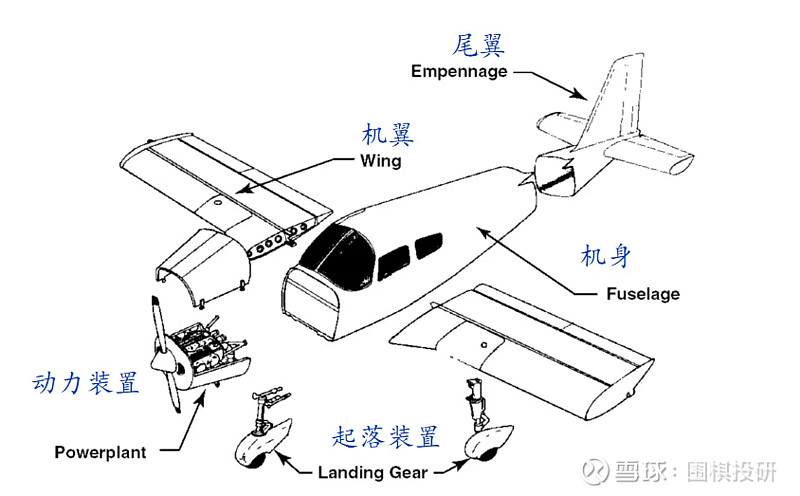

固定翼和eVTOL最大区别是啥?

很简单:固定翼就是有翅膀的,和平时做的民航飞机类似,需要一段跑道帮助起飞,飞上去之后靠两边翅膀就能基本维持平衡;eVTOL则不需要跑道,直接往上垂直就起飞了,有点类似直升机(但两者在动力、结构、旋翼等有很大不同,就不展开了)。

到这里就能明白,为什么国内eVTOL市场潜力会很大,本质就是“跑道”稀缺。

欧美大大小小机场加起来可能有2万多个,而国内大概就400多个,固定翼在国内很难发展起来,但eVTOL只需要一小块地方起个飞就好,很适合国情,据说仅苏州市就有400多个起飞布点。

二、eVTOL到底有没有需求?

目前最多应用场景,还是在医疗物品的配送、海岛或山区无人机运输货物等,即To B端,而产业想要发展壮大,肯定是要做To C端,比如通勤或观光。

会不会有需求?我想答案应该是肯定的。以上海为例,这个场景我比较熟悉,从浦东机场到虹桥机场,这两个庞大交通枢纽之间,无论是坐地铁还是开车,至少都要1小时,并且地面交通工具基本没有再开发空间(坐民航实在没必要)。

那么eVTOL诞生,就能给不少商务人士带来便利,大概20分钟就能搞定。当然,类似场景还有一些跨海或跨区等需求,我想各个省市都能挖掘。

不讲通勤需求,甚至很多景点或观光场景,都有很大潜力。在确保安全的前提下,我想大部分人都会愿意尝试坐下eVTOL,哪怕就是纯粹体验(“来都来了”)。

如果再说宏观一些,eVTOL代表的低空经济,对于整体经济拉动同样有很大作用。

如果说汽车对产业链拉动是1:10,那么飞机就是1:30,很有吸引力,这应该也是各省市“争先恐后”想要提前布局的重要原因。地产过后,汽车不一定接得住,那就需要新的庞大产业做补充,低空经济是优选之一。

三、产业发展的挑战

既然eVTOL哪儿哪儿都好,为什么还没规模化推进呢?这是需要搞清楚的,同时就能大概推测出业绩落地的时间点。

我相信大道理大家都懂,国内空中管制是最大约束,这次和万丰奥威一位管理层沟通时,我觉得他讲得蛮清楚的,可作参考。

最好解决的是技术壁垒,比如电池技术革新等,要解决续航能力的问题。

相对需要点时间的是配套基建,包括机场、航空营地、临时起降点、充换电站、低空服务站(航路,天气,空域和任务协调……)等,国内目前机场建设和保障能力不足。国内基建能力我想不用多质疑,效率杠杠的。

最决定性的还是低空空域管理改革,涉及民航局和空军的管制规章,尤其是空军国土安全压力下的人为压制,这也是目前限制我国低空经济发展的最大因素。

我理解,前两个难点都要看最后一个的“脸色”,一旦规章制度成立,市场放开,“中国速度”就能体现出优势,这点直接参考国内新能源车发展即可。

至于空域问题,我想大方向上应该是分区域制,部分地区先试点、大部分地区逐渐普及、少部分区域则不予放开(比如东部和南部重要区域)。虽然现在各省市响应积极,但我觉得整个普及过程不会太快,要适当放低预期。

四、国内eVTOL量产情况

现在国内eVTOL产品很少,据我了解只有亿航产品算是进入了小批量生产(就100来台),至于大热门万丰奥威,仍然在海外研发阶段。没错,万丰目前一台eVTOL机型都没有,股价却已经“垂直起飞”,也是蛮有趣(当然万丰本身是一家好公司,这没问题)。

除了亿航,国内目前进展较快的几家厂商,根据专家口径,分别是:四川沃飞长空,上海峰飞(晚上刚看到和中通签了30驾eVTOL订单)、御风未来、时的科技和沃兰特。万丰的话,估计要到26年才有国内产品出现。

看到这个量产情况,就能大概懂了,行业还处于非常早期阶段,甚至早于2018年时候的新能源车(当时至少比亚迪和上汽荣威等已经有不少量产车型)。

五、国产化的优势

真的投资低空经济,大概率是会先瞄准核心供应商,原因是整机厂哪家能跑出来搞不清楚,但“卖水人”总归是能赚到第一波钱的,而且毛利率不会低。比如新能源车电芯厂商宁德时代,再比如曾经的创新药CXO药明康德。

这次eVTOL,国内肯定会有一批供应商起来,毕竟eVTOL即是电动化又是智能化(都是无人驾驶,能比人类把握距离更精准),这两块都是国内强项。

但具体到哪家企业,好像一时讲不出,无论是和万丰合作的卧龙电驱,还是有凝聚态电池研发的宁德时代,我都有没有太大把握。原因是,这块成熟市场还是在欧美地区,国内技术路径还没确定,甚至可能是氢能动力。

但无论如何,我想这批原来在电动智能汽车有些基础的龙头们,大概率不会掉队,同时还会有些黑马跑出来(就像这次大模型跑出了Kimi)。

六、投资观点

短期不用多讲,了解我的球友都知道,我们不会参与概念行情,通过以上研究和调研信息,更能坚定产业尚早的结论。

还有些侧面印证:比如前往万丰调研的百家机构里,聊下来大部分都是抱着学习心态,真正敢上车的比例很低;再比如涨幅较大的上市公司纷纷发公告,永悦科技、安邦护卫、卧龙电驱等,都表示低空经济对业绩贡献其实还很少。

长期倒是要重视,这是属于完全“从0到1”赛道,属于能改变生活方式的科技进步,属于科技落实到硬件的To C赛道(能落实到硬件就能算清楚盈利),于情于理都要深入跟踪。

我分享过一个投资理念,对于确实值得投资的赛道:要在第一波炒作时候抓紧时间研究,因为这段时间里各类资料和调研是最多的;要在情绪回落时找到真正有业绩兑现的龙头,敢于推荐,这时候价格往往会比较不错。

产业确实处于早期阶段,但面对这轮以eVTOL为载体的低空经济大趋势,我希望是能够通过深入跟踪和研究,找到值得投资的好公司,陪伴其成长。

想说的大概就是这些,战略上重视、战术上轻视,这就是我的初步观点,如有进展或更新,会再向球友们汇报。

如果各位有什么好的信息和观点,也欢迎多多指点,共同进步!

#低空经济# #飞行汽车# #eVTOL# $亿航智能(EH)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $卧龙电驱(SH600580)$ @雪球创作者中心 @今日话题

特别申明:本文内容仅供读者参考,不作为任何投资建议;股市有风险,投资需谨慎