别看错,不是“甲由”,是“曱甴”。

这两个字最近在各大媒体频频出现,比如:

可以说“曱甴”是象形文字的极品了,我最初看到时还以为是坦克大战…后来我才知道,原来是模拟“蟑螂”爬行的姿态,太像了,还有动感…

据考证,“曱甴”是汉语方言词,常见于沿海一带的粤语、吴语、闽南语、客家话、潮州话中,所以北方地区的朋友看到这两个字可能会觉得很奇特。

不过,这两个字在各地方言中的读音也大有区别。

在普通话里,“曱甴”念成yuē yóu,大家可以输入该拼音打出这两个字。在福建话里,念成“gǎ là”,而在广东话里,念成“ga za”,类似于“嘎砸”。

不过这个词语一开始是口语,并无对应文字。文字“曱甴”的诞生,还得感谢民国时期上海的小说家们,他们用上海话进行文学创作时,发明了“曱甴”的写法。

尽管念法各异,“曱甴”在各地的意思都是一样的,均指“蟑螂”,也就是我们俗称的“小强”。

现在“曱甴”经常被大陆网民用来讽刺乱港的暴徒。

英文中,“蟑螂”叫 cockroach(也可以简写成 roach)。

牛津词典的标准释义为:

a large brown insect with wings, that lives in houses, especially where there is dirt

【译】一种大型的带翅膀的褐色昆虫,常见于家中,尤其是脏乱的家中。

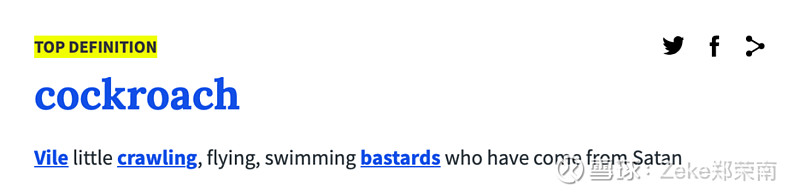

世界各国人民对“蟑螂”的痛恨和恐惧似乎也是相通的,从“美国俚语词典”网友们对 cockroach 的定义可见一斑:

Vile little crawling, flying, swimming bastards who have come from Satan

1. vile: /vaɪl/ adj.恶心的、肮脏的

2. bastard:n.畜牲、混蛋

3. Satan:n.撒旦(《圣经》里的魔鬼)

【译】一种恶心的、小小的、会爬会飞会游的混蛋,来自于恶魔撒旦。

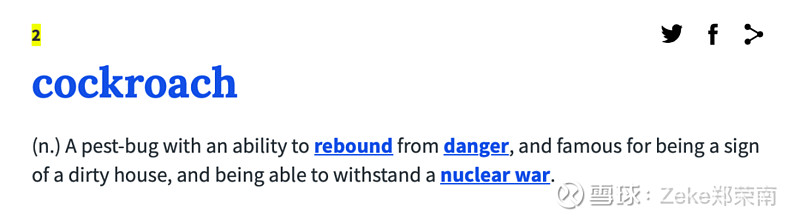

A pest-bug with an ability to rebound from danger, and famous for being a sign of a dirty house, and being able to withstand a nuclear war.

1. pest: n.害虫

2. rebound from:从…复苏、反弹

3. be famous for:因为…而知名

4. withstand: vt. 经受得住

【译】一种有害的甲虫,是屋子脏乱的特征之一,生命力顽强,据说可以在核战争中存活下来。

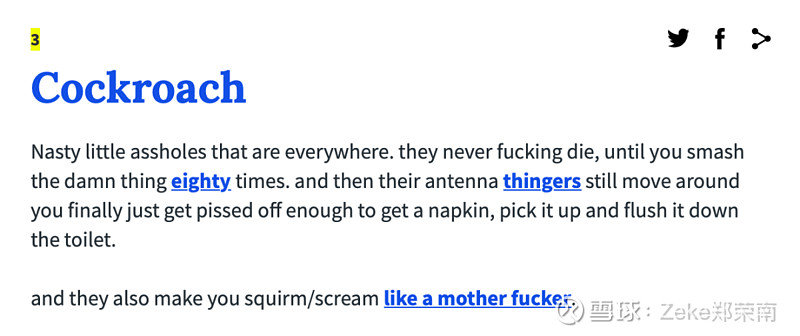

下面这段定义写得太有意思了:

Nasty little assholes that are everywhere. they never fucking die, until you smash the damn thing eighty times. and then their antenna thingers still move around you finally just get pissed off enough to get a napkin, pick it up and flush it down the toilet. And they also make you squirm/scream like a mother fucker.

1. asshole: n.混蛋

2. smash: vt.粉碎、摧毁

3. antenna: /ænˈtenə/ n.天线、触角

4. get pissed off:愤怒

5. flush:vt. 用水把…冲走

6. squirm/scream: vi.尖叫

【译】恶心的小混蛋们无处不在。它似乎永远死不了,除非你把这狗东西摧毁80遍...然并卵,不过一会它的小触角又开始转动了,气得你只好拿一张餐巾纸把它捡起来,扔进马桶冲掉。对了,它们也经常让你尖叫得跟什么似的。

我相信上面三段也讲出了大家对 cockroach 的痛恨,很解气吧?

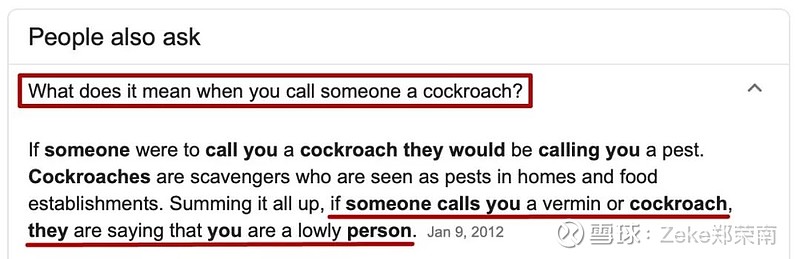

英文中,人们也把讨厌的人称为“cockroach”,来看看:

“if someone calls you a vermin or cockroach, they are saying that you are a lowly person”

1. vermin: n.害虫

2. lowly: adj. 卑贱的

【译】如果某人把你叫做 vermin 或 cockroach,意味着你是个卑贱的人。

看来,无论中文里的“曱甴”还是英文里的 cockroach,都可喻指令人厌恶的卑贱之徒。

香港是我最爱的地方之一,商业发达、文化昌明、中西合璧。

但经历了几个月的暴乱,香港已经变得面目全非:暴徒们堵路、扔砖、掷汽油弹、纵火…这还是罗大佑歌词中的“东方之珠”吗?

大陆网民把一些乱港暴徒称为“曱甴”,也是痛恨他们把我们那么喜爱的香港糟蹋成现在这个样子。

借用最近很语重心长的一个流行语结尾吧:

“回去做回一个人吧,不要做曱甴啊”。

20年前,高晓松游历欧美。

外国人问他:你们中国人和我们的区别是什么?

高晓松想了很久,最后他回答:

最大的区别就是我们用“温良恭俭让”生活了几千年,你们相信法律,我们相信善良,我们世世代代就靠传统的文明来塑造我们中国人的人格。

20年后,我想他的回答依然不能代表当下的中国人,甚至连温良恭俭让这个词都无人提及,变成了一个遥远而陌生的词汇。

早些年,龙应台在一篇文章《中国人你为什么不生气》里写道:中国人在面对不平等待遇和欺辱时,总是选择忍气吞声,一副“以和为贵息事宁人”的姿态。

而如今的中国人早已不是如此,更似乎走向了另外的一个极端。

我们现在的中国人特别爱生气,在微博上,随便翻开一条,下面总会有各种恶言恶语。

比如一部电影,不管你是好评中评差评,只要发表言论,毫无例外,你将要得到的就是挨骂。

只要去翻微博,就会感觉到我们中国人活得特别糟心,烦心事特别多,容易动怒、容易恶语、也容易愤怒,鲁莽得像一头公牛。

在我看到的书籍里,过去的中国人其实不是这样的。

民国年间,最引人注目的一次兄弟反目,是鲁迅和周作人两兄弟决裂,处理方式非常简单,周作人写一张纸条,递给鲁迅,然后鲁迅搬出院子,最后离开北京。

这一生两兄弟交绝,一句恶声也没有。如果搁现在,拆迁赔款,两兄弟估计至少打个头破血流,对簿公堂。

张爱玲和胡兰成两人分开,分手方式也非常简单,张爱玲把30万稿费寄给胡兰成,然后一生不见,恋人交绝,也是不出一句恶声。

如果搁到现在,夫妻分手,估计全是李国庆这般。

民国年间,温文尔雅的还有胡适先生,早年倡导白话文,遭遇无数讥讽和谩骂,但胡适回击从来都是温文尔雅,不出一句脏字,更不进行人身攻击。作家羽戈曾这样描述胡先生:

“你看他,哪怕与政敌论战,都是和风细雨,平心静气,连一句刻薄话都罕见,更不必说粗口了。”

过去的人为什么会这样呢?我一直很疑问。想来想去,其实就是因为过去的人因为儒家熏陶,内心里有羞耻感,知道做哪些事很丢人,会让人笑话,知道哪件事可以做,而哪件事却不能做。

这些年来,你会很惊讶发现,我们中国人的体面和温和在日常生活里慢慢变得无处可寻了。而该有的体面,该有的教养也荡然无存了。比起过去人,我们现代人脸上虽然少了凄苦感,少了受欺负的样子,但又平添了几分戾气,少了温和平静内敛的气象。

过去人常讲温良之道,意思是做人不仅要温和,还要有良善。

我们这个时代其实也讲“善良”,但却变了味道。

有段时间,媒体千篇一律都在写“善良”,标题是“善良很贵,滥用就是罪”、“不是所有的人都值得你善良”、“善良过了头,就是缺心眼”等等,诸如此类。

我会不解,善良不应该是一种发自内心的选择吗?什么时候行善也成了一件稀缺、必须小心翼翼去做的事了?

看多了太多现实,也就会明白:

我们这个时代,善良总是被恶意和别有用心消耗,久而久之,人们的脸上只剩下集体性的冷漠。

我们这些年,内心和行为上的节制,似乎也被傲慢的无礼所代替。能在内心上做到真正对他人保持恭敬尊重的人,像是稀有动物。

这种行为上的傲慢是无处不在,我出差常坐飞机,经常会遇到一些人,吵闹一路,聒噪一路,一会儿要毯子,一会儿又要饮料,把空姐呼来唤去指挥得团团转,仿佛是在使唤他自己的私家女佣。

去餐馆吃饭,也是如此,会经常看到一些人,衣冠整齐,斯斯文文,可一张嘴招呼服务人员,架式却像奴隶主吆喝自己的家奴,声音比那旧时为官老爷在前面开道的衙役还凶猛。

我们常讲“温良恭俭让”,“恭”是什么?其实就是谦恭,是发自内心的客客气气和待人接物真诚。是身上有那种对他人的敏感,为他人的考虑,对他人的照顾和周全。

在我看来,没有谦恭的人,即使身价如何,依然是行为上的下等人。

我已像久在大陆的人的一样,惯于粗粝的生活,嫌种种礼数与自我克制,太麻烦。

反观我们如今的生活,节制似乎距离我们太远,自我克制更是痴人说梦。

电影院,有踢凳子的,嗑瓜子的,也有带小孩大声言语的。

地铁里,有大声打电话的,有为了一个座位吵架的。

飞机上,有坐在头等舱脱了鞋把脚树在机舱壁上的,对他人的感受却是置若罔闻的不管不顾。

生活里随处可见的是粗暴态度,冷漠的脸,僵硬荒谬的机制,穷凶极恶的生意经,零星小节上的不专业,不认真,权责不清,心不在焉,这几乎是我们再日常不过的生活经验。

这些无节制的习惯,其实都是心里、眼前只有自己,没有别人。

而反观港台一些年纪大的文人恰巧身上还尚存一些自我节制、自我克制的优美。

香港的蔡澜先生七十多岁,只要出门,永远都穿着一袭料子很好看的黑衣,拄着一支精美的拐杖,银白的头发梳得一丝不乱。微笑、寒暄、握手,处处都有着过去中国人的待人接物,极有分寸感,热情但不过分,知世故而不勉强,让人觉得温良而有教养。

蔡澜吃东西,永远都是只吃几小口,有人很诧异会问蔡先生:“你为什么吃那么少?是不是做了一辈子美食,吃腻了?”

蔡澜总是笑:“就算是最美味的食物,浅尝一下就够了。”

一个浅尝,其实就是节制,对美好的东西不过分贪念,用七分力,留三分余地,面对食物如此,做人也是如此,凡事不可太满,满了便失真味。

古代中国一直提倡的俭,而今的吴、蜀、闽、粤,民间尚存稍许类似的遗风,偶或遭遇,都令人惊喜。俭不只是节俭,更多时候是内心的节制,行为上的节制,凡事都有分寸,没有人规定该怎么做,必须怎么做,但还是可以在一定程度上,保持节制,在琐碎的事情保有一分敬畏。

再说到“让”,我感触就更深了。

杭州每年桂花盛开的时候,我就会去杭州看望朋友,去他家会穿越一座一百米长的拱桥。桥面正在修正,两边的行人通道被围起来,供电瓶车通过。

我会骑一辆电瓶车,缓慢骑车上去。窄窄的路面,每次经过,都会异常小心。而每次经过毫无例外的却是,身后正在疾驶的电瓶车,每一辆都急促地按下喇叭,没有人愿意多等半分钟,每一辆都想快速通过,每一个人都主动放弃秩序里的安全,都在抢,抢时间,挤过去。

每次,我都会想:

我们每个人都这么赶、这么抢,然后如一股烟般迅速消失,我们到底是要去哪呢?这多像当下的中国社会,我们又要去往哪呢?

反观我们的琐碎的日常,“抢”似乎是我们今日的文化。商人要抢,抢时间,抢商机,抢他人的隐私;官员在抢,抢升官发财,抢政绩满满,抢座位排序;文化人在抢,抢文化排名,抢露脸机会,抢学术地位;即便是大学生,中学生,小学生也在抢。

生活里,开车要抢道,坐车要抢座,排队还要插队抢前。各个单位部门也没闲着,抢名人故里,抢文化城市,抢国家政策,抢与世界接轨。“假装情义”、“揣度他人”、“戾气满满”、“好利急功”,“无利不往来”、“傲慢无节制”几乎变成了社会主流的价值观和当下的社会情绪。

至于让,更别提了,那是一个已经久远的中国美德。