(报告出品方:国元证券)

1.历史上的猪周期

1.1 生猪产业链的基本逻辑

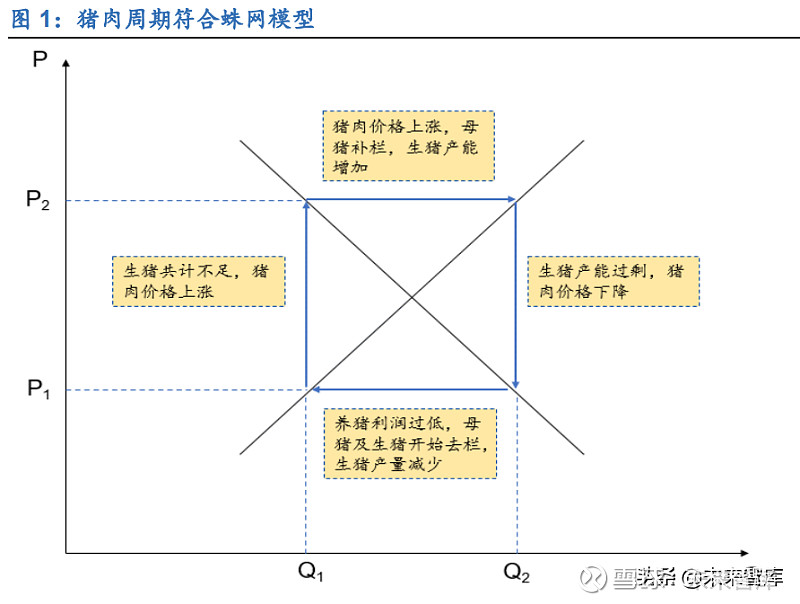

猪周期是指猪价周期性的波动规律,符合经济学上的蛛网模型,本质上是由利润 来调节供需变化,并最终反映到价格波动上的一种经济运行方式。猪周期的一般 表现形式为:猪价上涨—母猪存栏增加—生猪供应增加—猪价下跌—母猪被淘汰— 蒸煮供应减少—猪价上涨,其核心动力是生产主体对养殖利润的追逐,简单的说就 是“追涨杀跌,价贱伤农”。由于从母猪到生猪出栏有 12-14 个月的成长周期,生 猪产能的增加和减少有较长的滞后期,这也是猪周期普遍持续时间较长的原因。

1.2 猪肉周期复盘

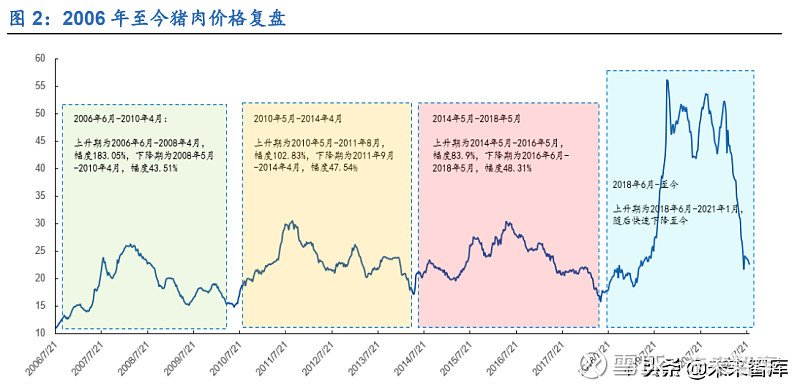

回顾历史,自 2006 年以来,猪肉价格经历了四个周期。 1)2006 年 6 月-2010 年 4 月:蓝耳病推动猪价上涨。2006 年初猪肉价格处于低 位,猪肉行业亏损,大量养殖户退出生产。2006 年夏季开始猪蓝耳病开始爆发, 猪肉价格开始稳步上涨。2007 年蓝耳病蔓延至全国,生猪死亡率较高,延缓了补 栏速度,同年生猪出栏量较上一年减少了 4699 万头,猪肉价格快速上涨,2007 年均价为 18.8 元/公斤,同比增长 41%,至 2008 年 3 月达到本轮最高点 25.9 元/ 公斤。随后生猪持续补栏,同时 2008 年经济危机和次年的瘦肉精事件影响需求端, 猪价进入下行通道,2009 年年中国家启动收储,叠加后期产能完成去化,猪肉完 成止跌。

2)2010 年 5 月-2014 年 4 月:典型内生动力的猪周期。本轮猪周期的推动因素主 要是内生动力,受外界扰动较少。由于上一轮能繁母猪存栏量低,供给出现短缺, 2010 年 6 月触底为 14.86 元/公斤,随后猪肉价格开始攀升,2011 年 9 月来到本 轮高点 30.41 元/公斤,上行 16 个月。存栏能繁母猪在 2010 年 8 月到达低点 4580 万头,此后缓慢恢复,在 2012 年 10 月达到 5078 万头的新高,猪肉价格也 一路震荡下行,虽然商务部于 2013 年收储,但猪肉价格仅短期回弹,随着反腐和 打击“三公消费”,价格进一步下跌,2014 年 4 月来到本轮低点 17.93 元/公斤。 本轮周期属于较为典型的供需结构动态变化所导致。

3)2014 年 5 月-2018 年 5 月:当环保政策压制补栏动力。2015 年《环境保护法》 颁布实施,实施严格的环保禁养政策,并着力提升生猪养殖的规模化程度,导致大 量散养户退出市场,产能持续去化。2015 年疫病多发,进一步加剧了供应短缺, 到 2016 年 4 月来到本轮高点 30.32 元/公斤,较最低点涨幅近 72%。随后猪价进 入下行通道,消费低迷使得养猪场集中抛售,猪价迅速下降,2018 年 5 月最低时 仅为 15.85 元/公斤。与前几轮不同的是,尽管猪肉价格上涨,但是由于环保政策 压制了补栏力度,本轮周期中能繁母猪存栏量保持下行,而规模化养殖提高生产效 率,生猪存栏量在 2006 年略有上升,随后也继续下行通道。

4)2018 年 6 月-至今:非洲猪瘟来势汹汹。2018 年中开始,非洲猪瘟在全国开始 蔓延,这对我国的生猪养殖行业产生了重大的影响,我国生猪产能断崖式下跌, 2019 年全国生猪存栏 3.1 亿头,同比下降 27.5%,出栏 5.4 亿头,同比下降 21.6%,猪肉价格也在 2019 年达到第一个高点 56 元/公斤,较本轮初增长了 220%。2020 后春节期间虽然有新冠肺炎疫情对需求的扰动,猪肉价格有短期回调, 但随着复工复查及经济复苏节奏,猪肉在 2020 年全年保持高位震荡,成为一波猪 肉的超级行情。2020 年末,全国生猪存栏同比增长 31%,连续 5 个季度环比增长, 产能恢复也让猪价迅速跌落,猪价从 21 年初至今已经下跌近 60%。

2.供给端:主导猪肉价格波动的因素

2.1 能繁母猪存栏量是猪肉价格的先行指标

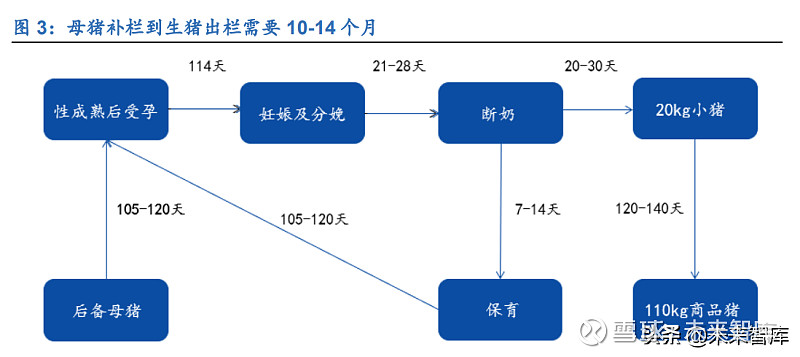

能繁母猪存栏量变化决定了一年后生猪出栏量。从能繁母猪补栏到商品猪出栏一 般要经历受孕、妊娠、育肥等环节,生长周期一般在 10-14 个月,即当养殖户决 定补栏能繁母猪之后,需要 10-14 个月才能传导到生猪出栏量,而生猪出栏量与 猪肉价格呈反比,因此能繁母猪的补栏量决定了一年后生猪的出栏数据,进而影 响了市场猪肉价格。历史上看,猪价从上行到触顶回落的平均时间是 17 个月。

事实上本轮周期情况略有不同,由于本轮周期期初的供给短缺是非洲猪瘟造成的 大范围死亡,且由于暂时没有有效的治疗方法,生猪养殖存在恐慌性去产能,这导 致本轮去化速度更快且幅度更大,价格高点远高于之前,同时从猪价上行到触顶的 持续时间也维持了 27 个月。在高额的猪价之下,能繁母猪的补栏力度也远高于之 前。

由于养殖技术的提升,母猪存栏量领先生猪出栏价格的时滞关系有缩短的趋势。 以本轮猪肉周期为例,2019 年 8 月能繁母猪存栏量同比降幅最大为-38.9%,随后 开始反弹,而仅在 2020 年 3 月猪肉价格增幅最大,随即快速下跌,生猪产能释放 时间缩短到了约 7 个月。出现这种情况的主要原因为养殖技术的提高,例如 PSY (每头母猪每年提供的断奶仔猪数=母猪年产胎数*母猪平均窝产胎数*哺乳仔猪存 活数)、提高 MSY(每头母猪每年出栏肥猪数=PSY*育肥猪成活率)、缩短生猪出 栏日龄等方式,均缩短了生猪生产周期。(报告来源:未来智库)

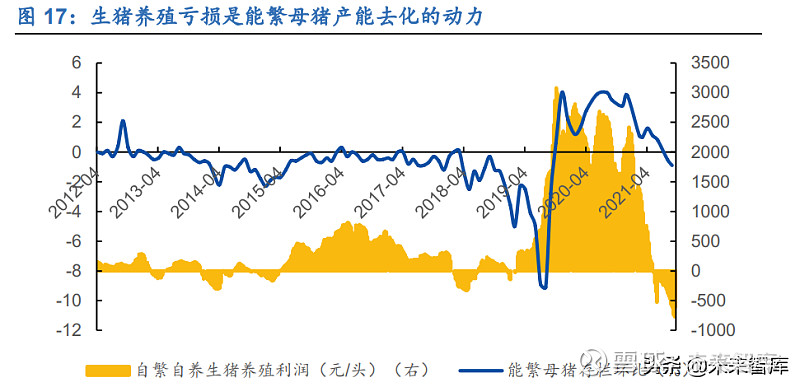

2.2 养殖利润是补栏的决定性因素

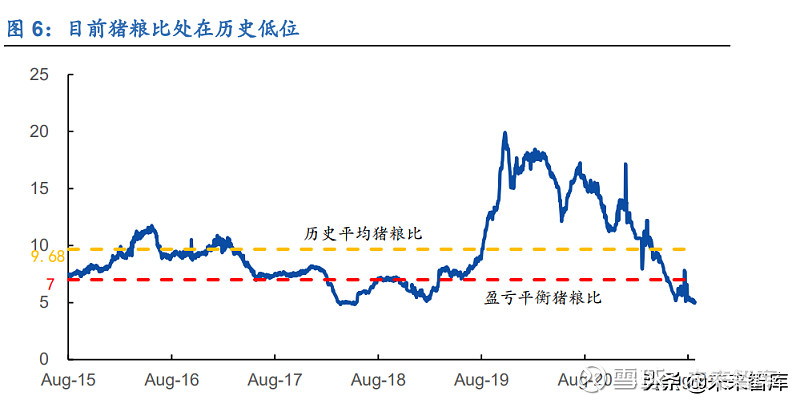

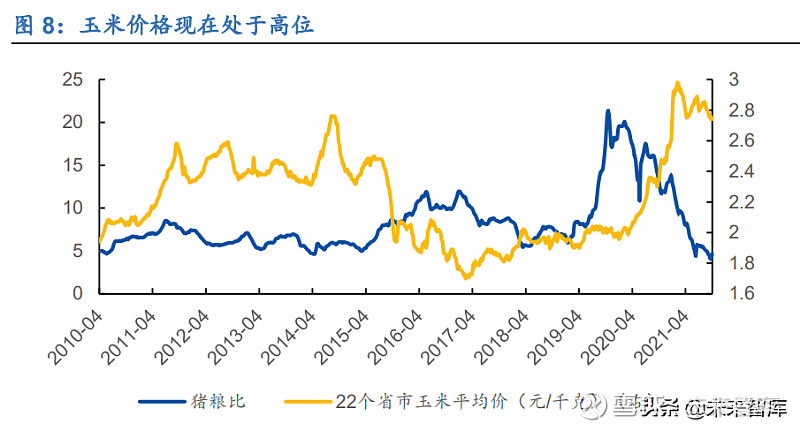

目前猪粮比处在历史低位,且低于盈亏平衡点。猪粮比指的是生猪价格和玉米价格的比值,由于饲料占猪肉生产成本的 50%左右,猪粮比成为了衡量养殖成本的 指标。根据今年 6 月 9 日发改委等五部门颁布的《完善政府猪肉储备调节机制 做 好猪肉市场保供稳价工作预案》, 将盈亏平衡时的猪粮比从 1:6 上调到 1:7,对 应的猪肉价格在 18-19 元/千克之间。从历史数据看,目前猪粮比处在历史低位, 仅在 1:5 左右,对应的猪肉价格为 13 元/千克,即每卖一千克猪肉亏本 5-6 元。

从生猪存栏和猪粮比来看,两者之间出现了较大裂口。从历史看,猪粮比和生猪 存栏的增长率是呈反向关系,即生猪存栏量下降会导致猪肉价格上涨,猪粮比上升, 养猪的利润增加,进而导致存栏量再次增加,猪肉价格下跌,猪粮比下降。当前的 猪粮比处在历史低位,而去栏量却微不足道,这让二者之间出现了较大裂口,这个 裂口是不稳定的,在生猪养殖利润微薄的情况下,生猪存栏的增长不可能还在历史 高位,因此缺口将会被回补,回补力量将会由市场和政府共同决定。

玉米价格是影响猪粮比的重要因素。玉米价格升高会拉低猪粮比。2020 年之后, 在国际上由于新冠疫情在全球蔓延、沙漠蝗虫灾害、东南亚旱灾、粮食危机传言等 因素,在国内受饲料需求增长,目前玉米价格整体处在高位水平。此外,河南作为 我国粮食主产区之一,由于此前的洪涝灾害,玉米生产受到影响,因此阶段性的玉 米供应端有压力。随着秋粮上市临近,玉米价格开始出现了加速下跌。此外,国家 对粮食价格有所调控,玉米价格长期看也将回落。

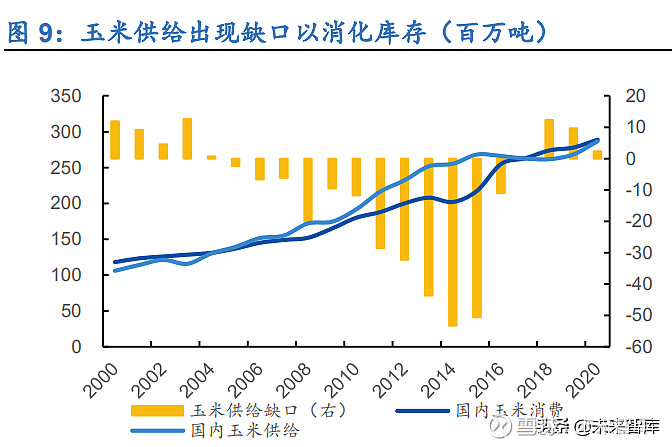

国内玉米库存量充足且处于高位,目前处于去库之中,价格有望趋势线下跌。自 1999 年开始,我国粮食产量连续 5 年下降,虽然 2004 年粮食直补、免除农业税 等措施促使粮食扭跌转增,但人口的增长使得人均粮食占有率仍较低。2008 年秋 粮上市之际,我国推出玉米临时收储政策,2008 到 2016 的 8 年间,我国玉米供 给过剩 2.61 亿吨,于是 2016 年取消了收储制度,并开始逐年缩减玉米播种面积, 2015 至 2020 年,我国玉米播种面积从 6.75 亿亩回落至 6.32 亿亩。从库存上看, 2016 年库存 2.23 亿吨,随后开始逐年去化,目前库存 1.98 亿吨,仍处在较高位 置。今年我国玉米播种面积增加 2109 万亩亿应对价格上涨。预计下一年度新粮总 产量同比增长 4.27%,为 6 年新高,且中储粮玉米拍卖持续投放,短期供给宽松, 玉米价格有望出现 15-17 年的趋势线下跌。

2.3 生猪养殖集中度低,散户主导产能变化

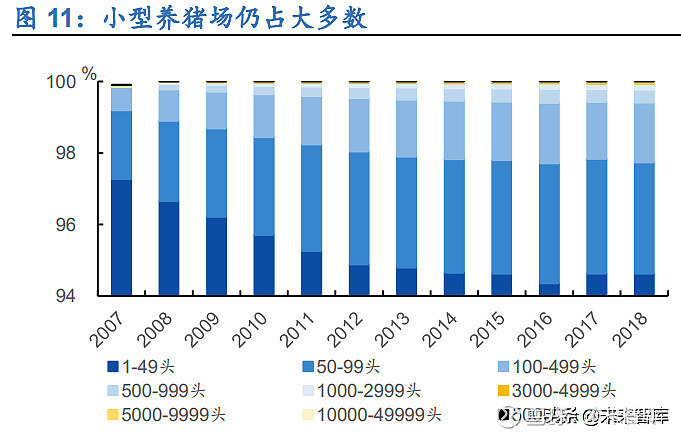

我国生猪养殖行业集中度较低,整体呈上升趋势。受资金、技术、人才等因素影 响,我国传统的生猪养殖行业特点是小而散。从养殖场规模来看,50 头以下的养 殖场占比在 2018 年仍近 95%,而 500 头以上的中大型养殖场仅占比 0.59%,据 农业农村部 2019 年 12 月数据,我国养猪场户由 2010 年的 6170 万户下降到 2019 年的 2600 万户,养猪从业者进一步减少,但生猪规模养殖比重由 2010 年的 34.5%上升到 2019 年的 52.3%,具体来看,行业前五大企业为牧原、正邦、温氏、 新希望和天邦,2016 年 CR5 为 3.54%,2020 年上升为 9.22%,行业集中度呈提 升趋势。

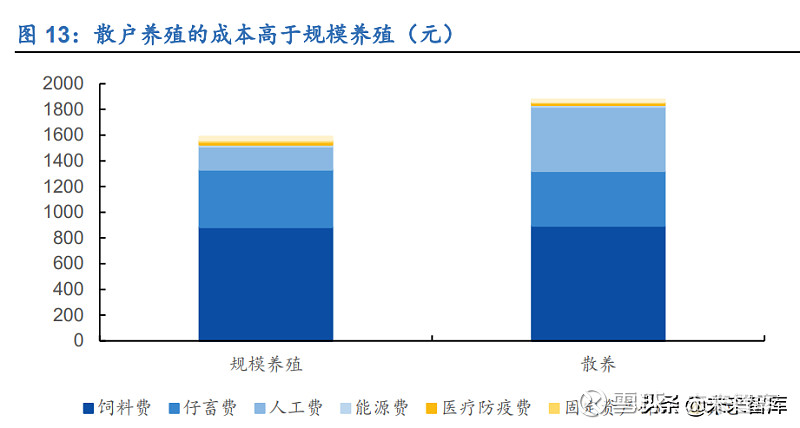

散养的成本比规模养殖略高,且扩产处于无序转态。根据测算,散养的成本比规 模养殖的成本高 18%,其中人工费用的规模效应体现的最明显,而饲料成本占比 在 50%左右,是最主要的成本来源,且不具有规模效应(饲料成本的增加是线性的),这也是养殖业是为数不多的规模不经济的行业之一的主要原因。此外,由于 散户养殖倾向于追涨杀跌,不具有行业数据的全局性和前瞻性,往往在利润高时过 量补栏,利润低时过量去栏,形成了猪肉价格的跌宕起伏。

散户的疫病防控能力差。疫病是养殖业的大敌,猪瘟、猪丹毒、肺疫、炭疽病等 疾病造成大量生猪死亡,是行业去产能的最主要原因之一,2018 年全年通报 129 起猪瘟,总共扑杀生猪 102 万头,并进而带来生猪产能下降,仅 2018 年 3 月的生 猪产能就同比下降了 21%,比去年同期减少 870 万头。而散户由于猪舍规划不科 学,及疫苗注射、疫病防控等均不成熟,很容易造成疫病传染,蒙受巨大损失。

当前猪肉价格需要涨价近 50%才能够转亏为盈。除饲料成本外,今年由于原材料 大幅涨价,人工药物、水电成本也涨幅较大,导致现在的盈亏平衡点比 17-18 年 也有所提高。如果当前生猪想要扭亏为盈,猪肉价格需要上涨至少 50%,这在短 期内做到也有难度。

2.3 政策对价格形成具有指导作用

我国政府于 2014 年设置生猪环保,通过行政手段控制产能。2014 年 1 月 1 日施 行的《畜禽规模养殖污染防治条例》是国家第一部专门针对畜禽养殖污染防治的法 规性文件。2015-2018 年,是禁养政策执行最严格的几年,《环境保护法》、《畜牧 法》、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》等规定了禁养场所,在水源地、环境保护区、 风景名胜区、居民生活区、科技文化区及其他规定的场所不得设立养殖场,并对养 殖场的关闭、搬迁及相关奖惩措施做出了一系列规定,在此期间我国生猪存栏量从 近 4 亿头逐渐下滑至 3.3 亿头。

2018 年之后环保政策放宽,在坚持环保的同时更加注重弹性管理,同时鼓励养猪, 保障生猪供给。由于非洲猪瘟对我国生猪产能造成严重打击,为了稳定猪价,2018 年开始,国家多部门相继印发文件,出台政策支持产业发展,对新扩建猪场 予以适当补助,支持防疫、环境控制、自动饲养等环节建设,同时延长贷款贴息期 限,对生猪实施良种补贴等,对环保政策在执行中“一刀切”等不合理的现象予以 制度层面上的规范。

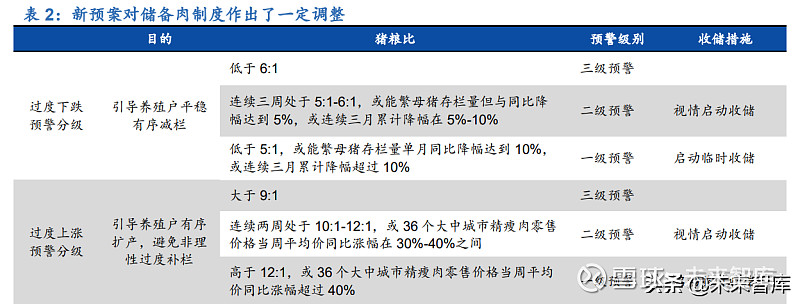

新的猪肉储备政策出台,宏观调控手段日益完善。1979 年,针对我国幅员辽阔、 自然灾害频发的问题,国家建立储备肉制度。在价格下跌时收储,在遇到特定紧急 情况或猪肉价格上涨较大时投放储备肉,这一制度逐渐成为实施宏观调控的重要手 段。2009 年,发改委发布《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》,充分发挥 政府猪肉储备调节作用,并根据形势变化于 2012 年和 2015 年两次进行修订,形成了《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》。相关预案对于促进生猪市场平稳 运行、缓解价格周期性波动、保障居民猪肉消费需要起到了积极作用,也为农产品 价格调控积累了经验。2021 年 6 月 9 日,发改委、农业农村部、商务部、市监局 等部门联合印发《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》, 更加符合市场的新形势新变化。新预案对 2015 年的调控预案做出了一些调整与完 善:

丰富预警机制。增加了两个指标:一是“能繁母猪存栏量变化率”,该指标能 够显著提高风险预警和储备调节工作的前瞻性;二是增加了“36 个大中城市 精瘦肉平均零售价格”指标,该指标更贴近消费者感受,在猪肉价格过度上涨 时能够及时作出预警和响应。

调整预警区间。根据价格过度上涨及下跌,设计了三级预警区间,并根据近 年来的成本收益变化,将生猪养殖盈亏平衡点对应的猪粮比价由此前的 5.5∶ 1~5.8∶1 提高到 7∶1,当猪粮比价处在 7∶1~9∶1 时不进行预警,为市场 自发调整留有充足空间。

分类设置储备。依据政府猪肉储备的不同功能定位,分设了常规储备和临时 储备。国家层面常规储备主要用于满足市场调控和应急投放需要,临时储备主 要是在生猪价格过度下跌、产能大幅下降时进行收储,以稳定生产预期,实现 有效“托市”稳产能。

猪肉收储对价格有提振信心的作用。本轮猪价下跌已经触发了一级预警,中央收 储行动已经开始,今年已经进行了两轮收储:7 月 7 日启动第一轮收储 2 万吨,10 月 10 日开启第二轮首次收储 3 万吨,而 10 月 11 日生猪期货即迎来了上市以来的 第一个涨停。虽然规模不大,但是从历史上看,中央收储对猪肉价格有提振信心的 作用:

2009 年 6 月 5 日,国家发展改革委宣布启动冻猪肉收储工作。收购前,猪粮 比价已经连续 4 周低于 6:1 盈亏平衡预警点,生猪价格创 2006 年 11 月份以来的最低点。收储后,有效扭转了猪价过度下跌的势头。据原农业部 480 个 集贸市场监测点数据,2009 年 6 月第 2 周生猪价格止跌企稳,从第 3 周开始 连续 15 周回升。

2010 年,相比于前一年,冻猪肉收储工作提前 2 个月启动。收储后,4 月中 旬开始猪价低位震荡 2 个月,6 月中旬后才开始持续回升。

2012 年 5 月份,国家启动缓解生猪市场价格周期性波动调控预案,但直到 3 个月后实施第二次收储猪价才开始回升。

2013 年 4 月中旬在猪粮比价连续 6 周低于 6:1 后,国家启动收储,但直到 5 月初第二次收储后生猪价格才企稳,5 月第 3 周开始连续 18 周回升。

2014 年 3 月底国家启动收储,4 月第 1 周生猪价格跌幅趋缓,4 月底企稳,5 月初第 2 次收储后猪价快速回升。

2019 年 3 月初中央连续收储 3 次,累计收储量 20 万吨,第三次收储当天与 开年相比上涨 9%,到年底比开年上涨 144%。(报告来源:未来智库)

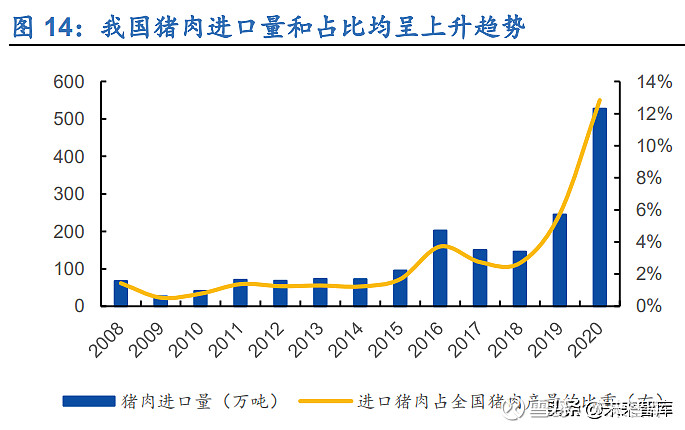

2.4 进口主要满足供给缺口

我国猪肉进口量主要跟随供需缺口变动,用于调节猪肉价格。总体来说,我国猪 肉进口量和占全国猪肉产量的比重逐年增加,尤其是 2015 年之后,进口量从 2015 年的 95.5 万吨(占比 1.69%)增加到 2016 年的 202.1 万吨(占比 3.73%), 2020 年增长至 528.1 万吨(占比 12.84%)。我国猪肉进口主要是用于弥补国内供 给上的不足,缓解价格上涨压力。2016 年国内猪肉供给不足,猪价上涨,因此进 口量大幅增加,随着 17 年猪价回落,进口量也随之下滑;2020 年猪肉价格再次 上涨,此外将冷冻猪肉的进口关税从 12%暂时下调至 8%,进口量也大幅增加。由 于猪肉进口只是作为供需和价格调节手段,其变化滞后于猪肉价格变化。2021 年 由于猪肉价格下跌,全年进口量大概率会小于 2020 年。

进口猪肉不会成为国内主要供给来源,未来还是以自产自销为主。我国猪肉进口 国主要包括德国、西班牙、美国等欧美发达国家,以大规模农场养殖为主,其成本 相比国内要低很多,且受周期影响小,价格基本保持稳定。根据海关总署的数据统 计,我国进口猪肉及猪杂碎均价折合人民币为在 17-20 元/千克之间,在国内猪价 高企时相对成本更低。但是进口猪肉并不会对国内养殖产生过度冲击,因为:1) 进口冷冻猪肉不符合大众消费习惯,更多的被餐饮、食品加工行业消化。2)生猪 养殖是我国农业经济中极其重要的组成部分,大规模进口会对我国经济体系和就 业环境造成巨大冲击。3)我国食品安全标准比国外更严格。我国在饲料以及添加 剂的管理上标准更加严格,如禁止抗生素、“瘦肉精”等,而在国外却允许部分使 用。

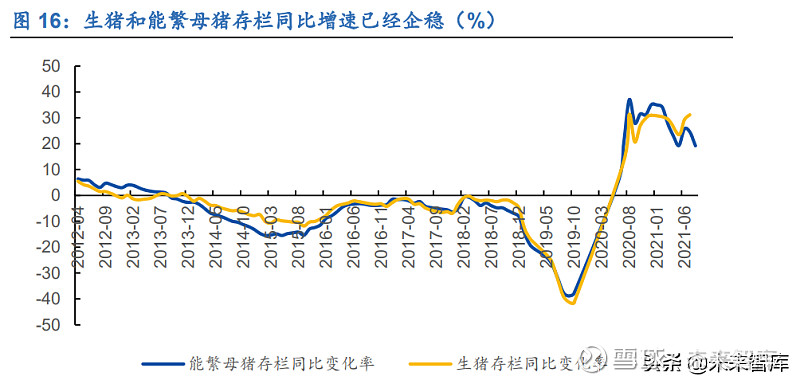

2.5 生猪的去产能周期不可避免

生猪及能繁母猪的存栏在去年 7 月份就停止加速,猪肉价格至少现在面临着一个 增长速度由跌至稳的小拐点。从增速来看,由于环保政策紧缩,生猪和能繁母猪 产能持续去化,尤其是 2018 年年中之后,产能加速出清,直到 2019 年 10 月之后, 存栏量同比增速开始快速提高,直到 2020 年 8 月时高达 37%,随后产能增速拐点 出现,猪肉价格也将迎来止跌。

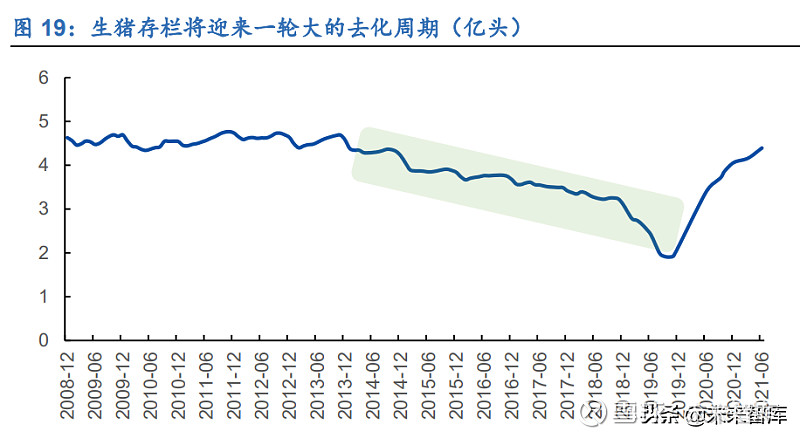

猪肉去栏是价格反转的核心逻辑,而盈利水平是能繁母猪去产能的决定因素。一 旦存栏开始下降,很可能是一轮极为剧烈的去化过程。2019Q4 这一轮生猪补栏的 力度其实已经过猛,这导致当前的生猪存栏量逐步上升到 4.4 亿头,是 2013 年以 来的最高水平,而如此高的生猪供应量其实是当前需求消化不掉的。2013 年时同 样规模的生猪供应就是过剩状态,我们现在更是过剩的状态;彼时生猪存栏量在 3.3 亿头左右,尚且存在亏损可能,况且如今的猪粮比平衡点远高于当时,这种亏 损无论是农户还是机构都难以承担太久,猪肉去化在亏损推动之下不可避免。

目前生猪已经开始去化,能繁母猪存栏量在 7 月时已经迎来拐点。2021 年 7 月我 国能繁母猪存栏量环比下降 0.5%,结束了连续 21 个月的增长,而生猪存栏量虽 然还在增长,7 月环比增长 0.8%,已经连续 5 个月涨幅收窄。由于 2021 年初能 繁母猪补栏量达到最高峰,目前生猪存栏量的增长更多的是惯性的增长,在市场作 用下,大家开始调整生产节奏,以质换量,首先淘汰品质较劣的二元母猪,加快产 能出清。而上市公司的产能出清在 2021 年初已经开始。以牧原、温氏和新希望为 例,三家上市公司的生产性生物资产自 2020 年起有显著的增长,而 2021 年开始 即开始逐季度下降。从上市公司披露的 9 月生猪出栏均重来看,各大养殖企业环 比继续下降,其中最高的是天康生物,出栏均重 136.75 公斤/头,环比下降 4.88%; 最低的是正邦,出栏均重 109.9 公斤/头,环比下降 8.93%。

即使保守估计,这一轮生猪存栏量至少会有 25%的下降。按照保守的估计方式,我们的生猪存栏量在这一轮下降周期回到 2018 年末的水平(2019 年大幅去产能 之前)的话,生猪去化率也要达到 25%,也导致猪肉价格可能会出现一轮幅度与 2019 年可媲美的涨价行情。一旦这种级别的去化出现,猪肉价格的增长速度约为 90%。随着能繁母猪存栏量拐点已至,生猪出栏增速环比放缓,当前猪肉价格同比 增速已经处于底部区间。

猪企股票价格领先猪肉价格。将新希望、温氏、牧原的股价同比涨跌和猪肉价格 同比涨跌放在一起时可以看出,基本这三家生猪养殖企业的股价同比拐点的出现均 领先于猪肉价格同比拐点三个月到半年左右,即猪企股票行情往往出现在猪肉价格 上涨的早期,因此现在可以逐渐开始关注生猪养殖龙头企业。

3.需求端:总体保持稳定

我国猪肉消费量总体趋势较为平稳,近两年有所下降。从国内猪肉总消费量和人 均猪肉消费量来看,2014 年之前稳步上升,之后直到 18 年总体保持稳定,年人 均消费量保持在 40kg 左右。19 年之后消费量出现较大程度的下滑,20 年人均消 费量下降到 30kg。从本轮周期来说,猪肉价格暴涨至历史最高是重要的原因;而 总体来说,取决于居民收入和消费习惯。

猪肉消费具有明显的季节性特征。在一年之内,受到节假日及事件影响,猪肉需 求会体现出明显的季节性特征。由于猪肉价格月度环比可以反映短期内供需结构的 变化,我们使用这个数据作为供需结构的说明。每年的 1、2 月由于春节原因,猪 肉需求旺盛;而 7、8 月时,由于此时出栏生猪对应仔猪补栏时间为去年的冬季, 仔猪死亡几率相对更大,会造成供给季节性的缩减;而 10、11 月由于国庆假期和 制作腊肉等习俗,对猪肉需求量大。由于现在即将进入年底,因此猪肉需求也将有 所提振。

禽肉也会伴随猪周期的到来迎来价格上涨。猪肉、牛肉及鸡鸭等家禽都可以为人 体补充蛋白质,由于我国长久以来的消费习惯,猪肉是最主要的消费品种,当猪肉 价格上升时,由于禽类(主要为鸡肉)总体价格较低,因此会成为首选的替代品。 此外由于鸡肉的脂肪含量低于猪肉,在低脂健康化饮食的倡导下,我国禽类产量和 消费均在 2014 年之后稳步增长。从猪肉和鸡肉二者的关系上,人均猪肉的消费增 速和人均鸡肉的消费增速呈现出较为明显的反向波动,2019 年在非洲瘟疫大幅提 升猪肉价格的情况下,鸡肉人均消费量同比增长 20%,达 10.8 千克。由于猪肉价 格的上涨会促进禽类的需求,因此禽类价格与猪肉价格基本保持正相关,即猪周 期的来临也意味着鸡肉同样迎来价格周期。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

详见报告原文。

精选报告来源:【未来智库】。