教育改革是如今全社会关心的话题,但是想要知道教育到底应该怎么改革,首先要搞清楚什么是教育。

在两千五百年前的轴心时代,东西方的众先贤基于各自的哲学观点,对于教育的理解有诸多分歧,甚至可以说是大相径庭。

在西方,教育一词源于拉丁文educate,前缀“e”有“出”的意思,意为“引出”或“导出”,意思就是通过一定的手段,把某种本来潜在于身体和心灵内部的东西引发出来。从词源上说,西方“教育”一词是内发之意。强调教育是一种顺其自然的活动,旨在把自然人所固有的或潜在的素质,自内而外引发出来,以成为现实的发展状态。

苏格拉底认为,教育是一种引导个体发现知识和真理的过程。他强调内在的思考和自我反思,认为教育的目的在于促进个体的道德和智慧发展,他强调通过提问和对话的方式引导学生思考。

对于培养人的批判性思维,"苏格拉底提问法"的效果无疑是拔群的。显而易见,这种教育方式特别消耗师资,很难大面积推广。但是AIGC的出现,使得每个人拥有一个苏格拉底式的AI导师成为可能。

热爱辩论的苏格拉底

柏拉图作为苏格拉底的得意弟子,继承了老师关于教育的观点,基于自己的哲学思想又有所创新。柏拉图将灵魂分为理性、激情和欲望三部分,并认为教育的目的是培养理性,以实现个体的完善。他认为教育的目的是引导个体回忆起灵魂中固有的理念,即真理和知识。

柏拉图提出“学习即回忆”说,强调通过教育和启发过程,使人的心灵中潜在的理念得以显现。用今天的观点看,柏拉图的教育方法不像是对人的教育,而是对大语言模型(LLM)的训练——海量语料数据已经存储在系统中,再通过苏格拉式的对话发问,引导LLM产生智慧的“涌现”。

柏拉图“教育”AI大模型弟子

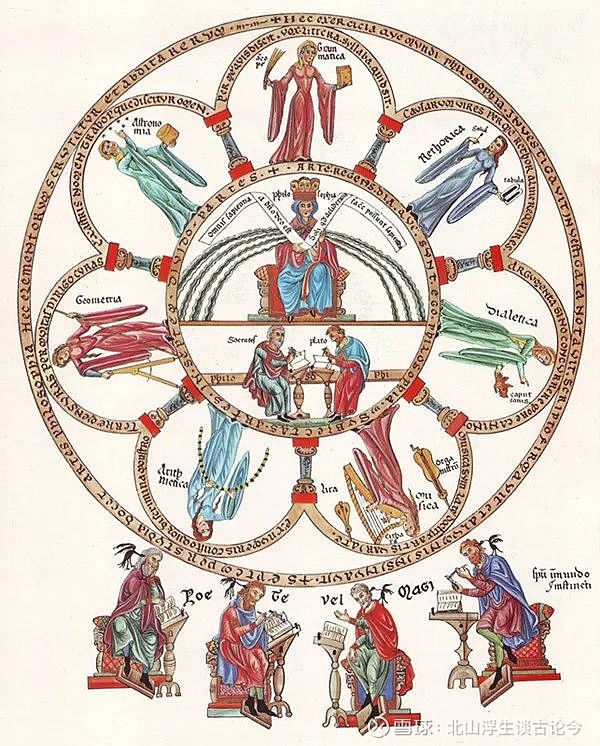

在《理想国》中,柏拉图设计了一个完整的教育体系,从幼儿教育到成年后的哲学学习,旨在培养具有智慧、勇敢、节制和正义的公民和统治者。柏拉图创立了西方最早的高等教育机构——Academy,标志着雅典成为当时西方世界的教育高地。基于柏拉图的思想发展出“自由七艺”——语法、修辞、逻辑、算数、几何、天文、音乐理论,即自由人应该具有的学识和应该学习的七门学科。这种思想今天仍然深刻影响了西方大学教育,形成了所谓博雅教育(liberal education)或通识教育(general education)。

亚里士多德作为柏拉图的学生,基本上全盘推翻了老师关于教育的观点。他反对柏拉图将理念世界与感官世界分离的观点。他认为这种二元论导致了两个世界的对立,而这种对立在现实中是没有根据的。亚里士多德认为,理念不应该从具体事物中分离出来,理念应该存在于具体事物之中,而不是作为一个独立的存在。因此,他强调实证主义,认为教育应基于观察和经验,应有助于个体发展其潜能,并实现其功能和目的。同时,亚里士多德认为教育应着重于德性的培养,通过习惯和实践形成良好的品德和行为。

亚里士多德:“吾爱吾师,吾更爱真理”

对应到今天的AI时代,柏拉图强调“知”,亚里士多德强调“行”,后者是大语言模型难以触及的部分,因为它需要与世界进行频繁而深刻的交流互动,建立“世界模型”(world model)——这正是图灵奖获得者、Meta 首席科学家 Yann LeCun(杨立昆)痛批ChatGPT时所持的主要观点。

杨立昆

赫拉克利特作为爱菲斯学派的创始人,他的哲学观中世界是处于不断变化之中的,这种变化是宇宙的根本特性。逻各斯(logos)是一个核心概念,它代表了宇宙的理性原则和秩序。他认为逻各斯是永恒、普遍且神圣的,是支配万物运行的法则。赫拉克利特鼓励批判性思维和自我探索,以帮助个体理解他们在不断变化的世界中的位置和作用。他著名的论断“万物皆流”和“人不可能两次踏进同一条河流”表达了他对世界变动不居的深刻理解。他认为人们应该理解和遵循逻各斯,这意味着教育应该引导人们认识到变化的普遍性和必然性,以及在变化中寻找和维护秩序。

赫拉克利特:万物皆流

换句话说,世界唯一不变的是变化,教育的目的只有一个,就是让人类适应这种变化。这正是本人在上一本书《进化战略》中提出的核心观点。

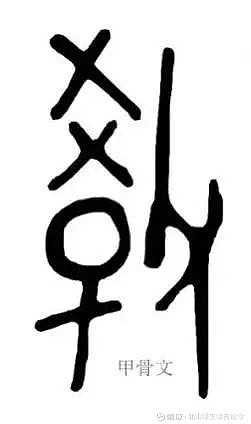

说完了西方,我们再说说东方。中文中,教育由教和育两个词组成。“教”这个字从甲骨文看是手执棍棒对着孩子,表示从外向内对受教育者施加影响;“育”的甲骨文则是妇女生育孩子,包含着孕育、养育,由内向外自发生长的意思。

甲骨文“教”

甲骨文“育”

在东方文化中,从源头上看,教育就是内因(人的自我完善)和外因(他人对受教育者施加影响)两方面综合作用的结果。具体对应到与古希腊哲学家同处于“轴心时代”的东方先贤,道、儒、法、墨对教育的观点也是各不相同。

老子的道家思想中,外部影响应当只有一个,就是天道,“人法地,地法天,天法道,道法自然”。老子的教育思想的终极目标是实现“天人合一”,强调顺应自然,倡导“无为而治”。老子主张不过度干预,让学生按照自己的兴趣和天赋发展,同时强调内心的修养和个人的自我完善。

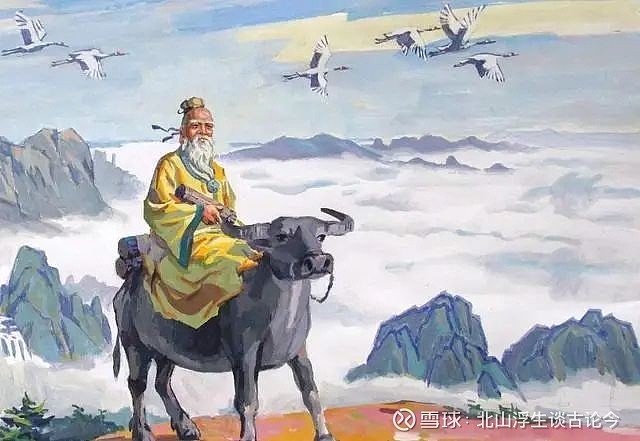

老子骑青牛

儒家诸子的教育思想,一切都是围绕如何培养当时社会的中坚阶层——士大夫而——展开。

孔子认为教育的目标是培养人的道德品质、社会责任感和政治素养,最终达到“内圣外王”的境界。孔子主张“有教无类”,强调教育的普及性和平等性。提倡“因材施教”,根据学生的个性和特点采取不同的教育方法。孔子还强调“学而不厌,诲人不倦”,倡导终身学习的理念。

孟子认为人性本善,教育的目的是培养和发挥人的善良天性,强调教育应该以道德教育为主,注重培养人的仁义礼智信等德行。他还提出了“得天下英才而教育之”的观点,强调教育对于国家和社会的重要性。

荀子则与孟子针锋相对,认为人性本恶,需要通过教育来规范和改造。荀子强调礼制的重要性,认为教育应该以礼教为主,通过外在的规范和内在的修养来培养人的道德品质。他还提倡“教学相长”,认为教育过程中教师和学生可以相互学习和进步。

法家诸子更多的是从国家治理的视角来看待教育。

法家创始人管仲提出了“百年树人”的人才培养理念,强调了教育对于国家长远发展的重要意义。他认为教育是一项长期投资,是前人栽树,后人乘凉的事情,是个人、社会乃至民族国家能够持续发展的基础和保障。管仲提出了中国最早的分科职业知识教育——包括职业教育、道德教育和军事教育三方面,适应春秋战国时期生产力和经济的发展。管仲认为,教育应该根据学生的不同特点和需要进行,提倡“因材施教”,即根据学生的能力和兴趣进行教育,以实现教育的最佳效果。

墨子是最早提倡“创新教育”的人。他认为教育不应仅仅停留在对古代知识的复述,而应在理解的基础上进行创新和发展,以适应时代的需求。教育的目的在于培养能够为社会带来积极改变的人才,通过教育来实现兼爱、非攻等理想,以促进社会的和谐与进步。他强调教育应当与实际生活紧密结合,实现“知行合一”,他倡导通过教育培养出能够解决实际问题的人才,而不是空谈理论的学者。墨子还认为教育不应局限于贵族或特定阶层,而应面向所有人,是教育普及化的先驱。

至于轴心时代另外两支——古犹太和古印度,虽然思想主要关于宗教信仰,但信仰既需要学习经书,又需要对经卷内容进行深刻理解并付诸实践,因此也体现了教育的某些思想,比如强调思辨、因材施教、终身学习、教育机会平等,篇幅有限,这里不再赘述。

通过梳理东西方关于教育的观点可以发现,每个学派都是基于自身对于人的理解、人与人关系的理解、人与世界关系的理解,具有各自的立场和观点,因此对于教育的看法也各不相同,甚至针锋相对,其影响一直流传到后世。两千年后的今天,人们对教育理解,仍然存在很大的分歧和模糊性。

我们到底应该站在什么立场上理解教育?

如果把教育定义为一种影响,那么到底影响什么?影响的目的和结果又是什么?

如果教育是内因和外因相结合,到底由外向内和由内向外哪个为主,哪个为辅?两者之间应当如何结合?

当一个问题变得非常复杂,最简单的办法是回到它的起源去辨别究竟。

我是谁?

我从哪里来?

要到哪里去?

第一个问题追问的是事物本质,也就是找到它的第一性原理。是哲学三问的核心。然而这个问题很难直接回答,往往需要通过第二个问题追问事物的起源,从起源过程理解它的本质。

第三个问题则是对未来进行预测,也是哲学三问中真正与现实相关的部分。

通过抓住事物的第一性原理以及对未来环境的判断,预测该事物未来发展的走向,从而可以反过来指导实践。这就是哲学三问的价值。

如今教育界广泛关心的“教育改革”,实质是要回答哲学三问中“教育将要向哪里去”的问题。根据哲学三问的基本逻辑,首先要通过回答前两个问题:追溯教育的本源,找到教育的本质,才能真正找到第三个问题的答案——教育的未来。

马克思说:“哲学家只是在用不同的方式解释世界,而问题的关键在于改造世界”。我们之所以要追问教育三问,就是为了正本清源,改变不合理的现状,塑造一个更加美好的未来。

关于教育起源的问题,是教育学术史和当今教育界一直尝试回答,但是始终没有找到共识的问题。由于对起源问题没有形成共识,因此对如今的教育改革也就众说纷纭,莫衷一是。

以下,我们将分别追溯教育的各种起源理论,尝试从中寻找教育的本质。

(未完待续)

— END —

关于元象知行:

“元”“象”二字均出自《易经》。“元”指万物初始与本源,“象”代表万物演化形成的复杂现象。在知识爆炸的数智时代,我们倡导学习者回归生活价值,将世界作为课堂,透过快速变化的表象和内容(“象”),形成系统性的本质认知(“元”),激发学习动力,以不变应万变。

元象知行不仅是一个教育机构,更是一个梦想的摇篮。我们深知,现行的教育体系已难以满足孩子们在AI时代的需求。我们的孩子需要的不仅仅是知识的灌输,更是能力的培养、情感的激发和个性的发展。

在元象知行,我们致力于构建基于问题式学习和基于项目式学习相结合的场景化研究性学习体验,让孩子们在探索世界的同时,点燃他们内心的激情,发现学习的乐趣,培养终身受益的核心素养。

在“元象知行”,我们主要做如下两方面的工作:

一方面,建立通用的“元认知”体系,这是一套基于复杂系统世界观的通用理论、方法和工具;

另一方面,接触千变万化的具体问题场景(被称为“象”),在场景中发现问题,分析问题,解决问题,持续加深对这些场景所涉及领域的理解,并基于这些理解实现对于“元认知”掌握的精进。

在元象知行没有“毕业”,因为创新永无止境,学习也永无止境,整个世界都是学习创新的课堂。我们相信每个孩子都有无限的潜能,我们的任务是激发这些潜能,让他们在创新的道路上不断前行。

学员作品||浅谈王莽货币改革和货币变迁京郊周末团·永定走廊|考察人类祖先的摇篮,探索华夏文明之起源元象知行的第一个产品是怎么来的?一场穿越千年的经济主体研学AI时代的研学革命元象知行 —— 与AI时代新人类共同成长

长按上方二维码关注我们吧