洛克菲勒基金会创立于1913年,美联储创立的同一年,一战爆发的前一年(这其中是纯粹巧合还是有什么关联,这里就不展开了,以后有机会再说)。

恰好也是这一年,美国国会通过了1913年岁入法(Revenue Act of 1913),该法将基金会等慈善组织列入免税对象。

在三年前的1910年,美国多数州开始征收累进收入所得税,洛克菲勒财团无疑成为重点征收对象,而洛克菲勒基金会的成立,便可以合法合理地避掉累进收入所得税,从而实现财富永续。

当时的美国总检察长谴责约翰·洛克菲勒基金会,“使巨额财富传承下去的无限期计划,完全不符合公众利益”。

洛克菲勒基金会最初的使命叫作:“促进全人类的安康”。之后随着社会的变化,措辞上有些变动——促进“知识的获得和传播、预防和缓解痛苦、促进一切使人类进步的因素,以此来造福美国和各国人民,推进文明”。在冠冕堂皇的口号之下,该基金会的真实目的如下:

1. 实现财务避税避险,家族财富永续传承,这也是这类基金会通常的目的;

2. 通过慈善活动收获好名声的同时,扩展家族的人脉和影响力;更有实力的家族通常都会有这样的想法;

3. 广泛网罗天下英才,特别是社会科学和自然科学领域的高端人才,令其直接或间接为家族效力,实现家族统治江山永固。这是像洛克菲勒这样的顶级家族才会有的企图。

洛克菲勒基金会

洛克菲勒基金会此后成为洛氏家族向教育、文化、医疗卫生和其他社会团体赠款,持续扩大社会影响和势力的得力工具。洛克菲勒大学、芝加哥大学、普林斯顿大学洛克菲勒学院、哈佛大学洛克菲勒研究中心、加州大学伯克利分校国际中心、纽约大都会博物馆均是源自该基金会的资助。

洛克菲勒财团还指派亲信人物担任政府要职,如著名的冷战教父——美国国务卿约翰·福斯特·杜勒斯,就曾担任过洛氏基金会董事长的职务。“石油美元”的推手——亨利·基辛格出任国务卿之前,也曾是担任纳尔逊·洛克菲勒(老洛克菲勒之孙)的外交政策私人顾问。纳尔逊·洛克菲勒在福特总统时期担任副总统,进一步把“石油美元”夯实为美国的基本国策。基辛格的名言“谁控制了石油,谁就控制了所有国家”成为美国的国家政治信仰。

如果说基辛格算得上“中国人民的老朋友”,而杜勒斯则是不折不扣的“中华人民共和国的死对头”。杜勒斯以强硬反共反华闻名于世,鼓吹“战争边缘”、“和平演变”,以颠覆共产党政权为己任,鞠躬尽瘁死而后已。他提出的《和平演变十条诫令》,成为此后美国数十年针对社会主义国家的行动纲领:

1.尽量用物质来引诱和败坏他们的青年,鼓励他们鄙视、公开反对他们原来所受的思想教育。替他们制造对色情奔放的兴趣和机会,进而鼓励他们进行性的滥交。让他们不以肤浅、虚荣为羞耻。一定要毁掉他们强调过的刻苦耐劳精神。

2.一定要尽一切可能,做好宣传工作,包括电影、书籍、电视、无线电波……和新式的宗教传播。只要他们向往我们的衣、食、住、行、娱乐和教育的方式,就成功了一半。

3.一定要把他们的青年的注意力,从他们以政府为中心的传统引开来。让他们的头脑集中于色情、享乐、游戏、犯罪性的电影以及宗教迷信。

4.时常制造一些无风三尺浪的无事之事,让他们的人民公开讨论。这样就在他们的潜意识中种下了分裂的因子。特别要在他们的少数民族里找好机会,分裂他们的地区,分裂他们的民族,分裂他们的感情,在他们之间制造新仇旧恨,这是完全不能忽视的策略。

5.我们要不断地制造“新闻”,丑化他们的领导。我们的记者应该找机会采访他们,然后组织他们自己的言词来攻击他们自己。在一些国际聚会的场所,拍摄照片时要特别留意,这是丑化他们的最佳时机。

6.在任何情况下,我们都要传扬“民主”。一有机会,不管是大型小型,有形无形,就要抓紧发动“民主运动”。无论在什么场合,什么情况下,我们都要不断地对他们要求民主和人权。只要我们每一个人都不断地说同样的话,他们的人民就一定会相信我们说的是真理。我们抓住一个人是一个人,我们占住一个地盘是一个地盘,一定要不择手段。我们的商业机构和人员,都绝不能以占据了商业市场为最后目的。因为商业市场会转眼就失去的,如果我们没有占领政治市场的话。

7.我们要尽量鼓励他们花费,鼓励他们扩张信用,只要他们对物价失去了控制,他们在人民的心目中就会全垮台了。

8.我们要以我们的经济和技术的优势,有形无形地打击他们的工业,只要他们的工业在不知不觉中瘫痪下来,我们就可以鼓励社会动乱。不过我们必须表面上非常慈善地去帮助和援助他们,这样他们(政府)就显得疲软。一个疲软的政府,就会带来更大的动乱。

9.我们要利用所有的资源,甚至举手投足,一言一笑,都足以破坏他们的传统价值观。我们要利用一切来毁灭他们的道德人心。摧毁他们的自尊自信的钥匙:就是尽量打击他们刻苦耐劳的精神。

10.暗地运送各种武器,装备他们的一切敌人,和可能成为他们敌人的人们。

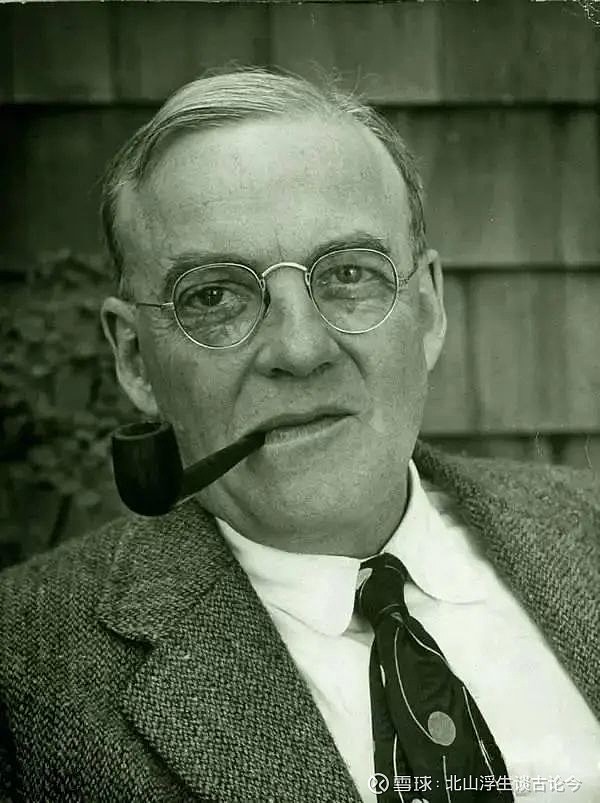

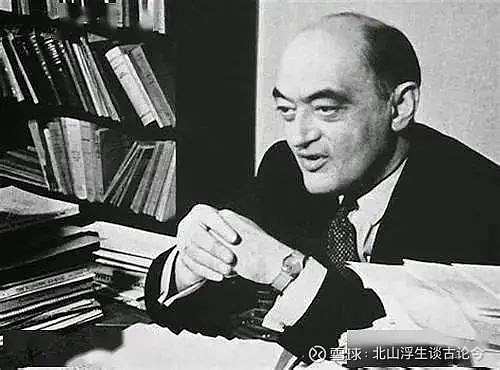

冷战教父杜勒斯

1959年,杜勒斯因癌症病逝,去世前几个月还在为反共反华大计殚精竭虑。人虽然没了,但他的言论仍然让毛泽东惊惧不已:““这个杜勒斯,真是比原子弹还厉害呐!””“我们的党将来会不会变质?杜勒斯的预言会不会在不久的哪一天在中国实现?这是很难预料的。建国10年了,我们从现在起就要讲这个问题,要引起全党和全国人民的极大警惕……”由此成为引发中共党内一系列政治运动的“蝴蝶效应”。

杜勒斯是冷战魔鬼,他曾执掌帅印的洛克菲勒基金会,却以一副“中国人民的老朋友”的天使面孔出现在中国人面前。

该基金会成立后的第二年,就派出工作组来到中国,出资建立了北京协和医学院,这就是北京协和医院的前身,这也是洛克菲勒基金会在海外单项拨款数目最大,时间延续最长的慈善援助项目。自1916年至1947年的32年间,洛克菲勒基金会以各种方式资助了中国境内的许多学者和研究机构,今天的北京大学所在地——燕京大学,也是洛克菲勒基金会捐助的。所以民国期间才会“大师辈出”。燕京大学你不熟悉,但是司徒雷登这个名字一定有所耳闻。司徒雷登与洛克菲勒基金会交往甚密,熟悉中国文化,长期担任燕京大学的校长,后来又成为美国驻华大使。

改革开放后,洛克菲勒基金会也是最早与中国恢复合作关系的海外基金会。该基金会对于中国的学术发展当然起到了非常大的推动作用,同时也把美国的利益、价值观以润物细无声地方式,植入了许多中国学者的头脑当中,直到今天在某些领域还发挥着重要作用。

前排穿深色西装手执礼帽者是小约翰 ·洛克菲勒

现在网上常常说美国远程养殖业发达,看到没,这就是祖师爷。并不是说拿了基金会的钱一定会如何,如果导向性如此明显反而起不到作用,这就如同韦小宝说谎,九句真话里混一句假话,才能真正达到目的。

洛克菲勒基金会对于中国的布局,草蛇灰线伏脉千里,贯穿了整整一个世纪!什么叫战略眼光,什么叫深谋远虑,我等只能叹为观止。

以中国当时的社会地位,洛克菲勒基金会都舍得下这么多本钱,对于学术高地的德国,人才富矿中的极品,那必须早已布下了天罗地网。

德国跟美国相比,身处中欧四战之地,要资源没资源,要地没地,最大的财富就是优质人才。那些目光短浅的法国佬只知道从德国人身上盘剥现金,而洛克菲勒深信,德国的人才才是最值得攫取的财富!

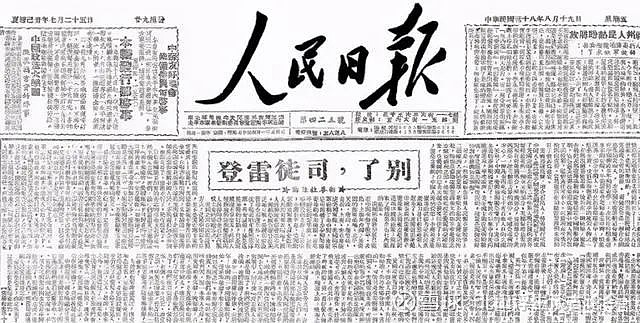

德国在一战中战败,战后建立的魏玛共和国背上巨额赔款,随后陷入了史无前例的恶性通胀,钞票如同废纸,人民生活水平一落千丈。德国大学教授的研究经费和薪水也大打折扣。在这种情况下,洛克菲勒基金会所能提供的优渥报酬,去美国学术交流的机会,就变得非常有吸引力。

通胀期间德国儿童在街上玩堆钞票的游戏

历史资料表明,与1933年5月排犹浪潮爆发后,各国自发建立的所有援助组织截然不同的是,早在1920年代,洛克菲勒基金会就已经盯上了德国科学家人才群体,并长期以来一直进行着系统性的人才研究计划。

洛克菲勒基金会不仅掌握了有关欧洲、特别是德国科学家个人的详细情报,而且在它设在巴黎的办公室的帮助下,支配那些有组织的援助机构,通过这些机构来搜罗人才信息。例如,洛克菲勒基金会巴黎办公室领导人约翰·范·西克勒(JohnvanSickle)在认识了伦敦经济学院院长威廉·贝弗里奇几天后,就在英国推动了“学者援助委员会”的建立。

在魏玛共和国时期,洛克菲勒基金会巴黎办公室的工作人员,便开始有规律地巡游德国,在仔细考察德国大学的过程中,关注着德国科学界已取得的成就。一些美国学者,也是拿着基金会的资助,带着基金会的任务去德国留学访问。他们个个都是行家,其中不少人自己就曾在德国和欧洲读过大学,透过同窗、师生的关系顺藤摸瓜,搜罗人才的效率极高。

大量有关这类收集信息的旅行报告显示,他们的工作不仅为观察德国高校的政治气氛以及知识分子状况提供了一个精确的视角,而且还显示出,洛克菲勒基金会对于那些“有价值的人才”都已经明码标价,如何一步步与他们取得接触,并通过有计划的资助行动获得他们的好感。

对于1933年5月之后纳粹德国掀起的大学解聘潮,洛克菲勒基金会代表的报告中显示,他们是以冷淡的态度,甚至是以满意的心情来看待德国大学里的这场解聘潮的,因为这必然会极大降低他们的人才引进难度。洛克菲勒基金会甚至还通过引导各国新闻记者,营造了一种纵容甚至鼓励纳粹德国行动的舆论氛围。

不少后来流亡美国的德国科学家在接受采访时,都曾对外国舆论倾向于希特勒的观点进行过控诉:“这类外国舆论完全使人们相信,希特勒首先是在与共产主义做斗争(而不是迫害犹太人)”。

在洛克菲勒基金会的带动下,诸如罗森沃德家族援助基金、西尔家族遗产基金、罗布克百货康采恩遗产基金等一大批基金会组织,也先后加入到引进流亡科学家的行动中来。

通常人们会认为自然科学人才具有更大的普适性,而社会科学领域与国家民族文化绑定甚深,换了文化土壤也没有什么用武之地,因此大部分机构在引进国外人才时,通常只关注自然科学方面的人才。而洛克菲勒基金会则与众不同,在关注自然科学的同时,也对社会科学充满兴趣。

原因在于,洛克菲勒基金会掌控者的野心可不仅仅是靠科技“挣点小钱”,而是要更深度地掌控美国,控制世界。

与自然科学美国相对于欧洲的差距相比, 美国关于如何治理一个现代社会方面的技术更是远远落在欧洲、尤其是德国的后面。洛克菲勒渴望掌握一批精通此道的社会技术专家,并将其变为一种能进行 “社会控制” 的新型工具。尤其是在纽约股票交易所崩溃并由此引发世界经济大危机之后 , 有关经济计划和控制的研究课题自然成为了该基金会资助的重点之一。

在这个领域中工作的欧洲经济学家群体, 如德国的 “基尔学派” 和 “海德堡学派” 、 瑞典的“斯德哥尔摩学派” 、 荷兰的 “荷兰经济学派” 、 维也纳的“奥地利学派”等 , 成为洛克菲勒基金会重点关注的对象,并都得到了它的资助。

奥地利籍经济学家、创新理论之父约瑟夫·熊彼特,对于经济大萧条提出了与同时代的凯恩斯截然不同的观点,他强调创新才是推动经济发展的唯一因,创新来自于企业家精神,大萧条本质上就是创造性毁灭的必然结果。这一理论尤其符合洛克菲勒的胃口,因此不仅得到了洛克菲勒基金会的资助,1932年他流亡美国成为哈佛大学经济学教授,后来还担任了美国经济学会会长。

然而出乎意料的是,熊彼特却在晚年著作《社会主义、资本主义与民主》中,明确提出资本主义的趋势是毁灭自身,并被社会主义所取代。他在1949年12月30日美国经济年会上发表了题为《长驱直入社会主义》的演讲,并打算在1950年1月8日去芝加哥华尔格基金会讲学,然而就在这一天他“突然”去世。

创新理论之父 约瑟夫·熊彼特

大批德国流亡科学家引入美国的关键障碍,是美国高校中普遍存在的“对外来科学家的恐惧症”。这不是钱不钱的问题,而是如何赢得美国本土教师的信任,消除他们的恐惧,这不是洛克菲勒基金会作为一个私人基金会所能胜任的。

于是,洛克菲勒基金会作为主要资助方,并由该基金会的一名董事出面,联合现代物理学之父阿尔伯·特爱因斯坦(受洛克菲勒基金会资助,同时他也是流亡科学家的代表)、著名美国医生和教育家阿贝·菲利普斯(美国本土教授的代表,同时他也是洛克菲勒基金会的董事)在1933年共同成立了带有半官方背景的“援助德国流亡学者紧急委员会”。很明显,洛克菲勒基金会是利用爱因斯坦的名气与威望,将其作为招揽人才的招牌。在爱因斯坦的认知里,这当然是一件帮助德国流亡科学家的大好事,自然欣然接受。

该委员会根据三项原则来采取行动:

在中介活动中, 无区别地对待来自所有宗教的信仰者;

只推荐 30 岁至 58 岁的教授和编外讲师, 以避免与年轻的美国人竞争;

只接受来自美国高校的申请, 而不接受流亡科学家个人的申请。

也就是说 , 流亡科学家由各高校自己挑选 , 某高校若想安排某位流亡科学家, 便可向该委员会提出申请, 该委员会便给这位候选人安排一个位置, 如果这位候选人接受 , 那么该委员会将在最长两年时间里为被聘用的科学家承担一半工资, 即每年最多为 2000 美元。由于工资的另一半通常由用人机构的科研基金来承担 , 而这种科研基金实际上也来源于私人性质的基金会, 甚至其中不少就是来自洛克菲勒基金会,因此在头几年里 , 美国各高校在聘用德国流亡科学家上并没有什么经济负担,极大降低了大学的抵触情绪。

除了减轻大学经济负担之外,“紧急委员会”和洛克菲勒基金会还采取种种措施来消除人们对它们安置政策的误解,表明这种政策绝非出于博爱和仁慈,“不是在为个别科学家提供个人帮助”,而是在奉行“拯救科学”的最高原则。

因此,只有一流的流亡科学家才能得到资助,而且这些一流科学家一年最多只能拿到4000美元的工资,而一位美国本土的科学家一年的收入达到12000—15000美元,是前者的三倍以上。这种收入上的区别(歧视)对待,进一步使美国各高校对德国流亡科学家的抵制情绪逐步得到了化解。

除了哥伦比亚大学整建制接收法兰克福大学的社会研究所这样的个案之外,绝大多数流亡科学家一般都被 “紧急委员会” 和洛克菲勒基金会有意识地、分散性地安置在各个不同的高校里,一所高校接受的流亡科学家一般不超过3名。这样 , 流亡科学家完全集中于少数中心的现象以及由此可能产生的敌意被消解掉了。

至于像爱因斯坦、冯·诺依曼、哥德尔这样的顶级外国科学家,洛克菲勒基金会干脆出资单独建设普林斯顿高等研究院来安置他们,这也让这个新成立的研究院一举成为世界重要的学术中心。

普林斯顿高等研究院

最初,“紧急委员会”认为这种安置工作在两年后会结束,估计这场科学难民潮到那时也就结束了,美国的经济大萧条也将走到尽头。然而事实很快证明,这只是一厢情愿。随着欧洲局势的恶化,越来越多来自德国、奥地利、捷克斯洛伐克甚至意大利的流亡科学家都在急于寻求美国的帮助;而美国经济却在持续萧条中迎来了1937—1938年的危机。

因此,尽管美国私人基金会的捐款在不断增加,但“紧急委员会”仍然感到资金不足,难以应付。过去对流亡科学家承诺的两年资助义务压缩到一年,甚至不少流亡科学家在合同结束后,再度变成了失业者。

“紧急委员会”于1938年12月1日开始引入了一项规定:大学只应继续资助那些“被聘用在长期固定岗位上的科学家”。但是,“被安置在长期固定岗位上的流亡科学家, 还不到所接受的流亡科学家总数的一半,且收入也大幅压缩。1933 年支付给流亡科学家的一半工资最多为 2000 美元 , 而到1938年,缩水到了1400 美元。1939 年进一步压缩到1000 美元,而到1940 年6 月则缩减到650美元,仅仅够维持温饱。如果科学家还有家属,那更是捉襟见肘。

与洛克菲勒基金会只资助30岁以上科学家不同,卡尔·舒尔茨纪念基金会为大量更年轻的科学家提供了数额相对更少的奖学金, 它资助的科学家与洛克菲勒基金会资助的科学家一样多, 而由它所提供的经费总额还不到洛克菲勒基金会提供的资金的20%。从 1940 年代初开始 , 为解决更年轻的流亡科学家的聘用问题 ,“紧急委员会” 专门制定了针对年轻流亡科学家的 “访问学者计划” 。

说白了,美国的甜甜圈向来不是容易吃到的,而且不是谁都有资格吃的,当你的祖国陷入危难的时候更是如此。只有那些“最有用”的流亡科学家会得到资助,而且这种资助仅够维持这些科研打工人的温饱,而且还有随时失去的危险。但是他们别无选择。流亡科学家来到美国后,移民身份造成的压力,使得其中的大多数人化身为“卷王”,通过拼命工作以证明自己的价值,美国本土的同行则完全卷不过他们。

后来有记者采访这些流亡科学家,问:“你们为什么能取得这么多成就?” 他们的回答很简单:“我们举目无亲,没有朋友,连串门的地方都没有。我们除了看书还是看书,除了研究还是研究。我们与学校还有契约,两年之内必须要做多少事情是预先有规定的,如果做不出来,聘用合同将无法再续,一家人都将没有饭吃。因此,我们走进研究室的第一件事情,就是剪断桌子上的电话线!”

到1940年,那些最先到来的德国流亡科学家 , 已开始用他们在美国取得的杰出科学成就证明 , 从纳粹统治下的欧洲被驱逐出来的科学家的潜力多么巨大,接受流亡科学家使美国高校的质量得到了多么大的提高。那些位于美国东海岸的高校,如哈佛、MIT等,由于接受了这批优质资源一跃成为世界一流名校。这些眼见为实的好处,让美国各高校和整个知识界对流亡科学家的看法发生了根本性的转变,流亡科学家逐渐变成了各个高校积极争抢的“香饽饽”。

于是,“紧急委员会” 与 “美国大学联盟” 之间又达成了一项协议:“由各美国高校向流亡科学家支付更高的工资 , 以便使他们部分的工资损失能得到弥补” 。另外, “在最初承诺的期限满期后, 无论他是否占据着长期固定岗位, 如果他证明自己能胜任这份工作, 那么这所高校就要完全接受这位客人, 支付他全部的工资, 并将他接纳进该校的教师队伍” 。这样就开始过渡到由美国各高校支付被聘用的流亡科学家的全部工资 。

任何事情都是祸福相依。长期来看,美国习惯于压榨新移民,而这些移民更听话、更吃苦耐劳,也使得美国对于吸引外国科技移民越来越热衷,对于培养本土的科技苗子越来越不上心。犹太科学家很能卷,白人卷不过,几十年之后的华裔科学家就更是卷王之王,再加上同样很擅长卷的印度裔,今天的美国科技圈,犹太人、华裔、印裔三足鼎立,而从事同样工作的华裔,收入水平就是要比犹太人或白人少一截,美国的华裔已经事实上代替了当年低等犹太打工人所在的生态位。

今天的美国惯常在其他国家陷入危机时趁火打劫,以白菜价收割该国的优质资产,这个惯用套路的源头,就来自于二战前后对德国优质人才的收割,不仅由此奠定了美国战后的全球人才收割战略,并且扩展到优质企业、资源、矿产等方方面面。今天的乌克兰沦为“行走的子宫”,“人体器官牧场”、“萝莉岛供货地”,收割的手段更加下沉,进一步实现了“人尽其用”。

前文所讲到的收割德国智力人才的方式还算比较温和,那是因为这还是在战前,德国还是一个完整的国家,人才转移是通过民间基金会的方式进行的。二战结束之后,美国国家层面对德国人才的毁灭性掠夺计划粉墨登场,这就是臭名昭著的“回形针行动”。

(未完待续)