欧美这对塑料盟友,其关系印证了一句话:

没事为朋友两肋插刀,有事就插朋友两刀。

欧洲的危机就是美国的机会。

欧洲不内斗,美国就不会发展得那么快那么好。

如果美国不趁欧洲内乱大肆吸血,那么自己迟早也会步入后尘。

如果欧洲不乱,那就创造一个机会让他乱。

这不仅是现实,也是百年前真实历史的写照。

1933年1月30日,拒绝出任副总理的希特勒被任命为德国总理。这时德国还只是一个联合政府,纳粹只掌握了11个内阁席位中的3个。2月27日,国会纵火案爆发,纳粹将其栽赃给德国共产党,后者被取缔为非法组织。紧接着社民党绝大多数报刊被关闭,失去了宣传能力。纳粹成为国会第一大党,实质掌握了德国政权。

4月7日,纳粹德国颁布了《恢复职业公务员职务法案》,要求公务员必须由雅利安人担任;当年4月11日纳粹颁布的其他一系列法令,将“非雅利安人”定义为:“任何有非雅利安人的父母或祖父母,特别是那些有犹太父母或祖父母的人。”从此扣响了驱逐犹太学者的发令枪。

第一场决定性的解聘潮发生于1933—1934年冬季学期。在文化清洗运动来临之前,德国大学的各类正教授与额外教授总计为4482人。此后一年之内总共解聘了1145名大学教师,占这一时期整个教师队伍7116人中的16.09%,其中教授781名,占教授总人数的17.4%以上。

第二场解聘潮发生于1935年9月15日《纽伦堡法》颁布后的一年中。到1936年9月,又至少有494名科学家遭到解聘,这些人是因1933年4月法律的例外条款而暂时保留在大专院校中的“非雅利安学者”,以至于从1933年4月至1936年9月,德国大学中被解聘的科学家总数达到了1639人,解聘率上升到当时所有师资力量的33%以上。

第三场解聘潮发生于1937年1月26日颁布《德意志公职人员法》之后。到1938年初,遭到驱逐的科学家已高达1800人,至此,德意志高校教师队伍的损失达到了39%。1938年3月,德国吞并了奥地利后,同样的厄运也立即降临到400多名有犹太血统或有犹太配偶的奥地利科学家头上。到1939年,整个纳粹德国大学教师岗位中的45%,已被纳粹党内不学无术的党棍们占领。

1934年,新上任的纳粹德国教育部长问大卫·希尔伯特:“在完全摆脱了犹太人的影响后,哥廷根的数学发展得怎么样了?”希尔伯特回答说:“哥廷根的数学?部长,它已经不存在了!”

犹太裔科学家在德国已经无处容身,但是当时他们中绝大多数人,并不会想到前往遥远的学术洼地——美国。

在1933 年以前 , 德国是世界科学文化的中心 , 这种 “八方来朝” 的局面, 使绝大多数流亡科学家以前从未想到过要移居海外,也几乎没有、或是根本没有研究过美国。他们既不熟悉美国的日常习俗 , 也不熟悉它的大学体系 , 甚至他们当中只有极少的人能够说英语。在大多数德国科学家眼中,对于美国的实用主义、功利主义、没有进一步精神需求的物质文化的统治地位持怀疑态度,认为美国是学术的荒漠,精神的下水道。

在希特勒政权的最初年代里,人们关于这个政权大概能维持多长时间的推测,彼此之间存在着相当大的区别。不少人甚至相信,纳粹如同旋风一般的崛起,也会如同旋风一般垮塌,“纳粹统治只是一个暂时性的幽灵,在不远的将来,一场从流亡中的返回是有可能的”。

因此,“尽管许多人很快认识到流亡的定局,但他们从感情上并不想与德国分离,只是希望能在一个与家乡邻近的国家里,等待流亡生活的结束”。他们也并不将自己理解为需要长期离开德国的流亡者(emigranten),而是将自己理解为有返回希望的流放者(exilanten)。如果选择流亡美国,仅有一种临时性的权宜之计是不够的,因为遥远的美国被他们理解为“不可返回的地点(point of no return)”。

随着形势不断恶化,越来越多人开始认识到,纳粹政权不仅不太可能短期内倒台,反而有可能威胁到整个欧洲。

在面临危局的时刻 , 更年轻的科学家往往能更快地学习和掌握外语,而年龄更大的人则 “不相信自己还有完全从头开始在一个陌生的国家里使用一种陌生语言的能力”。从美国的角度来说,吸纳科学家是让你来干活不是给你养老的,而科学家基本上也是个青春饭的行当,大部分成果都是20-40岁之间的年轻人做出的,因此,年龄状况对于流亡科学家的流亡道路扮演着重要角色。几乎所有流亡科学家的口头陈述和文字证词都证明了这一点:“在移入美国时 , 凡年龄超过 40 岁的讲师 , 与他们更年轻的同行相比, 总会遇到更大的困难。”

数学家费利克斯·豪斯多夫(Felix Hausdorff),在波恩大学工作了40年,于1935年第一波解聘潮来临时被迫退休。不过,他在退休后并未选择离开德国,而是继续从事数学研究工作,只不过不领工资而已。在此期间,他发表了七篇有关拓扑学和描述集合论的论文,还修订了自己早年的著作。由于年龄大了,他知道自己几乎没有移民的机会。1942年,当纳粹政权明确要将他送进集中营时,豪斯多夫与妻子和妹妹一起自杀了。

对于那些认真考虑流亡的科学家群体来说,美国是他们当时几乎唯一的选择。

当时的法国和其他欧洲大陆国家的高校 , 由于其社会等级上的封闭性, 民族上的非灵活性 ,几乎完全退出了高校长期岗位提供者的行列。而且从欧洲大陆沦陷的最后结果看来,这些国家只是充当了流亡科学家最初的临时避难所和继续流亡的过境国。

距离欧洲大陆最近的英国,虽然是名义上的世界霸主,但是由于其人口总量所限,以及高等教育水平远远落后于作为“日不落帝国”应有的水平,英国的大学根本没有足够的岗位来吸纳这些流亡科学家。1938—1939年,英国总计只有五万名大学生,大学教师岗位总计不到四千人。

英国大学的“精英教育理念”,也明显地将它与德国的大学区别开来。这种理念是从英国上层社会的精英中“培养国家领导者”,而德国大学受洪堡教育思想的影响,更讲究有教无类,将科学研究放在教师义务的第一位。因为教育理念的不同,英国的学制明显比德国要短,而且英国大学生主体是本科生,研究生的招生规模相对于德国小得多。在英国,直到1918年才引入博士考试和博士头衔。1930年代初,英国只有2100名研究生在攻读博士学位,而德国大学教授最主要的讨论课(seminar)教学法,是专门为培养研究型人才设计的,德国教授去了英国也是英雄无用武之地。

相较而言,美国的情况就要好得多。不仅高校数量够多,能提供足够的坑位,而且美国高校的体制跟德国也较为接近。正如第三次工业革命(信息技术革命),美国是策源地中国是主要受益国,第二次工业革命德国是策源地,而美国是主要受益国。作为学术洼地,自然是要向学术高地看齐,美国高校学习德国高等教育体制要比他们的欧洲同行积极得多,不仅长期向德国送出大量留学生,而且仿照德国大学积极进行改革。

1862年赠地法案出台后,模仿德国的技术大学,美国各地建立了一批职业技术学院,其中最为著名的当属麻省理工学院MIT。创立于1891年的斯坦福和加州理工,最初也是类似的职业技术学院。创立于1876年的约翰·霍普金斯大学,是第一家完全仿照德国综合大学体制建立的美国大学。考虑到1871年德国才正式统一,这个速度可谓迅雷不及掩耳。更加老牌的大学比如哈佛大学,原本是类似英国体制,但他们可不像牛津剑桥那样有什么偶像包袱,迅速模仿德国建立规模庞大的研究生院。

高校培养的人才推动了美国经济的高速发展,反过来又推动美国高校的快速扩张。1900年,美国总人口为7599.4万,只有237592名大学生,总共占18-22岁年轻人中的4.01%。而到50年后的1949—1950年,美国总人口翻了不到一倍达到15069.7万,而大学生的数量则增长十倍上升到2659024名,占年轻人综总数的19.27%。研究生的数量以更快的速度增长,它由1890年的2382人增长到1950年的237208人,即增长了大约100倍。与大学生数量增长相应,到1930年,美国已拥有246所各类正规高校,总计为27000名授课者组成的教师队伍,其中12000名是教授,这个数量是同期德国的三倍。

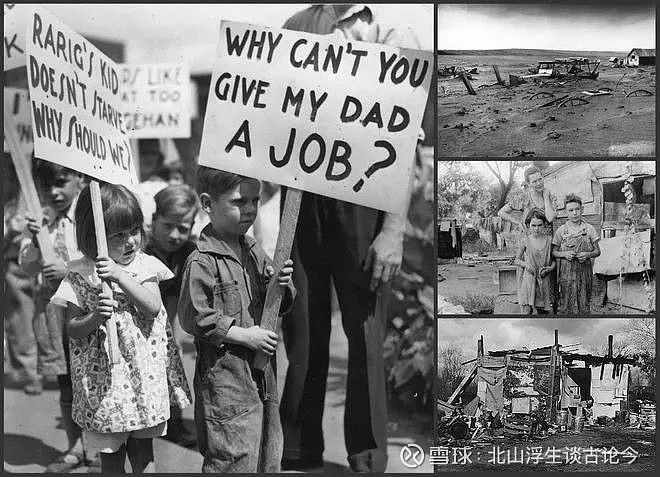

但问题在于,纳粹上台以及排外浪潮的根源在于经济大萧条,而美国当时也深陷大萧条的漩涡当中。美国大学的财政大多依靠企业家提供的私人基金会的支持,大萧条显然会严重影响其经济状况。1930—1933 年间, 在 27000 名美国大学教师中 , 已经解聘了2000 多名,几乎占全部大学教师的10%,剩下的也在拼命保住自己的饭碗。

在这种艰难局势之下,居然还有一批外国佬跑过来跟自己抢工作?很显然,美国本土大学教师会将其视作对自己饭碗的严重威胁,排外情绪自然也会高涨。

从1920年代末开始,美国高校实行严格的外聘限额制,限制聘请外籍教师的数量。1933 年德国爆发排犹浪潮之后,美国高校中具有日耳曼血统的科学家牵头,尤其是那些包括斯坦福在内的美国中西部大学中的日耳曼语言文学家,组成了一个声势不小的反对接受犹太科学家的院外活动集团。直到 1935 年 3月 , 他们仍然将遭到纳粹政权驱逐的德国高校教师斥为 “社会主义的第五纵队” 和 “国际谅解的捣乱者”。

奥地利著名经济学家约瑟夫 · A ·熊彼特 (Joseph A .Schumpeter),在1932年受聘于哈佛大学后, 曾想到要建立一个临时性的援助组织, 以便能为那些受到危及的德国同行做出安排 , 但由于考虑到哈佛大学里反犹情绪 , 他也只能表示 “尽可能少地要犹太人” 。詹姆斯·弗兰克(James Franck),作为1925年诺贝尔物理奖得主,就因为他是一个犹太人,居然会被霍布金斯大学的校长、日耳曼语言学家艾塞阿·鲍曼(Isaiah Bowmann)强令逐出校园。流亡美国的德国著名政治学家弗朗茨·诺伊曼甚至发出这样的感慨,“德国的反犹太主义比美国还少些。”

排外思潮,本质上出于资源匮乏情况下动物的护食本能,自己饭都快吃不上了,谁还会有心情接纳外人来分食?思想更加自由开放,物质生活更有保障的美国高校尚且如此,整个美国社会,失去工作穷困潦倒快要饿死的人不计其数,排外情绪只会更为汹涌。

图中小孩子的失业父亲,在家中看到家徒四壁妻儿衣食无着的惨状,如果得知是不仅廉价的外国移民抢了他的工作,而且正是可恶的犹太佬作为第五纵队破坏,才让自己从幸福的天堂跌落深渊,怎么不会视这帮可恶的外国犹太佬如洪水猛兽,甚至萌发将其扔进密西西比河的强烈念头?

民意测验一再表明,三分之二的美国公民都反对松动1924年《移民法》 中有关移民限额制的规定;来自民主党内部保守的南方州派别的强大压力,美国总统只有很小的行动余地。

和今天欧洲对待中东难民的态度一样,当时欧洲各国都对大规模接受德国难民表现出拒绝态度, 罗斯福总统也越来越担心 , “如果美国对移民限额制进行松动 , 必然导致中欧难民更强烈地涌入美国, 也会鼓励纳粹德国采取更强硬的手段来反对犹太人和政治上的持不同政见者, 甚至会刺激其他国家采取类似的措施”。

仅仅因为,科学家群体是如同石油一样,对于大国争霸具有重要性的战略资源,《移民法》在第四条第四款开了一个小口子:“申请移民美国前 , 担任过任何教会神职人员达两年以上并在入境后继续担任这种职务的移民, 或是在学院、 研究机构或大学任职的教授及其配偶 , 以及与其同行或寻求团聚的未满 18 岁的未婚子女 , 属于非限额的范围” 。

外国科学家获得入境美国的签证,必须满足如下两个条件 :

1. 有一份与美国高校签订的有关工作安排的合同证明;

2. 一份能证明自身曾在出生国至少从事过某一学科中两年教学工作的证明。

上述条件对于绝大多数流亡科学家来说,是极为苛刻的。

美国《移民法案》以及纳粹德国的《德意志公职人员法》,本质上都是一回事,就是在经济危机深重的年代,首先保住本国主体民族的工作岗位,因为这是本国政治的基本盘。只不过德国危机程度更深,并且叠加上战败后对犹太人的怨恨,表现得更为严苛,但只是程度上的差别。

在资本主义生产方式下,实验室中的科学家本质上与福特生产线上的工人没有区别,也只是不掌握生产资料的打工人。美国的统治阶级自然是最为惧怕无产阶级受共产主义的“蛊惑”,联合起来推翻自己,于是一方面将共产主义“妖魔化”,将所有与与之相关的人物打上罪大恶极的标签,另一方面通过操弄身份政治游戏,让无产阶级们分化成碎片,让他们互相斗来争抢自己的施舍,从而瓦解他们联合的可能性。犹太人这个特殊的群体于是叠上了双重debuff,被另类对待就毫不奇怪了。

美国与德国的排犹其实毫无二致,由于缺乏欧洲老牌贵族那种假惺惺的虚伪气质,美国的金元政治的味道更直接,更加赤裸裸毫不掩饰。

如果再往深里挖,若世界金融和经济正是如罗斯柴尔德、拉特瑙(见上一篇)这样的高层精英犹太人所掌控,而经济危机也是他们所导致,为了让自身能够谋求更大的利益,对世界更深度的控制,那么毫不留情地将普通犹太同胞推入祭品坑,也是整个计划中不可或缺的一环。

对于这些“干大事”的高犹们来说,只有那些纳了投名状的同类才是“自己人”,其他什么血脉亲情,同胞之谊,统统不存在的。比如最近闹得沸沸扬扬的爱泼斯坦名单,之所以牵连那么广,涉及社会名流政要那么多,因为这本质上就是纳了投名状成为自己人的“证明”。有了这个经历,就相当于拿到了圈子的入场券,相应的资源大门就会像你敞开。

爱因斯坦这样的杰出犹太科学家,无论他本人知情或者不知情,其实就是作为粉饰这个邪恶计划的那块“牌坊”。而美国当局同样将计就计,把他当做一块“牌坊”,对他的尊重都是表面文章而已,对于其损害美国利益的“任何可能性”,该干啥干啥,内心毫无波澜。

都tm是千年的狐狸,只有爱因斯坦本人,是那块人畜无害的“牌坊”。

普林斯顿高等研究院,外人看是学术圣地,但是对于爱因斯坦本人来说,不过是大一点的精致牢笼。

如果不是每天哥德尔陪着爱因斯坦聊聊天,搞不好他会在这种环境中疯掉。据说爱因斯坦死后,哥德尔患上了被迫害妄想症,这真是一个地狱笑话。

爱因斯坦与德国数学家哥德尔

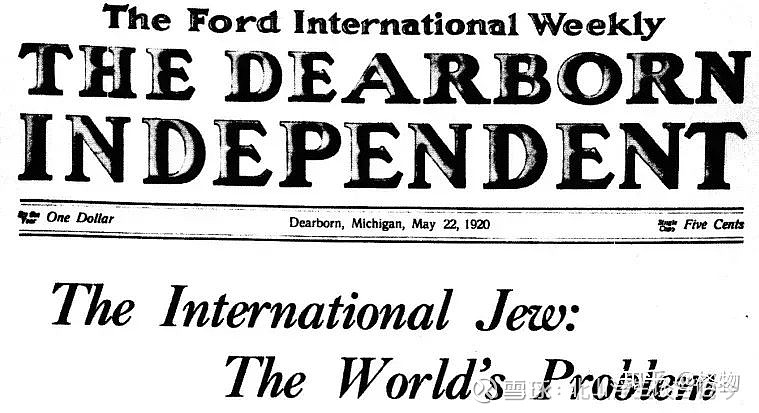

犹太精英们有他们的计划,其他国家的精英大佬自然也是另有计划。美国政界的态度已经通过FBI表露无疑,福特公司创始人亨利·福特,正是美国企业家中公开表达反犹倾向的代表。他不仅成为希特勒重要的金主爸爸之一,甚至还在美国自费办了一份报纸,宣传反犹主义,并亲自撰写如下大作:《国际犹太人:世界的麻烦》

“犹太人问题在美国已经存在很久了。就算非犹太人不清楚,犹太人自己是清楚的。我们国家曾数次爆发一种阴沉的力量,预兆更加黑暗的东西即将到来。很多征兆预示着它已经到了十分严重的阶段。犹太人问题不仅触及众所周知的事情,诸如金融和商业控制、攫取政治权力、垄断必须品、对美国人所阅读的新闻的专制导向,还深入文化领域而触及美国生活的核心。”

“在俄罗斯,他们被指控为布尔什维克主义的源头,……在美国,我们听到鼓吹社会和工业改革的年轻犹太信徒口若悬河,热情澎湃,……在德国,他们被指控是帝国崩溃的原因……在英国,他们被指控为真正的世界统治者,以超级国家的身份统治各国,用黄金的力量进行统治,为了自己的目的让国与国对抗,自己则小心翼翼地躲在幕后。”

“犹太人是世界之谜。他们虽然人数少,却控制着世界金融。他们散居各国,没有国家或政府,却展现了其他民族所没有实现过的种族团结一致性。在几乎每一个国家,他们都生活得没有法律地位,却成为了许多王位背后的权力。古老的预言说,犹太人将回到自己的土地上,并从那个中心统治世界,尽管他要先经历人类国家联合的打击。”

“在美国,我们称之为资本的东西通常是用于生产的资金,我们错误地将制造商、经理人、工具和工作的提供者称为“资本家”。哦,不。他们不是真正意义上的资本家。为什么,他们自己必须向资本家要钱来资助他的计划。还有一种力量在他们之上——这种力量对待他们要冷酷得多,把他们握在一只无情的手上,远比他敢向劳工所施展的要无情得多。这真是这个时代的悲剧之一,“劳动力”和“资本”正在相互斗争,而他们所抗议的和令他们每个人痛苦的条件却是他们无法改变的,除非他们找到一种方法,从创造和控制这两种条件的国际金融家手中夺取世界控制权。”

“有一种超级资本主义,它完全是由黄金就是财富这一虚构所支撑的。有一个超级政府,它与任何政府都不结盟,也不受任何政府制约,但它却掌控着所有政府。有一个种族,作为人类的一部分,从未受到欢迎,却成功地获得了非犹太人种族从未拥有的力量——甚至连最骄傲的罗马最强盛的时候也未曾及此。世界各地的人们越来越坚信,在国际超级资本主义政府的问题首先得到解决之前,劳动力问题、工资问题和土地问题是无法解决的。”

在亨利·福特看来,解决犹太人问题,本质上就是解决国际超级资本主义政府的问题,这只金融黑手在幕后控制着包括他自己在内的实业资本,压得后者喘不过气来,这一切是大萧条的总根源。

这是一个麻烦,一个必须要得到修正的大麻烦。

正是犹太金融资本贪婪无止境的攫取,才是引发各方力量反噬,最终显现为看似非理性的反犹浪潮。这才纳粹崛起的真正原因,也是欧美各国在纳粹初期一再奉行绥靖政策的真正原因。欧美纵容纳粹驱虎吞狼,然而希特勒也有自己的算盘,当然苏联的慈父也没闲着,于是局势向着谁也没有预料到的方向发展,但最终掌握工业和能源的美国,笑到了最后。

由于,后世舆论对此讳莫如深,因此二战的爆发过程仿佛是一个疯狂画家的独角戏。福特这位工业巨子,“一百年前的马斯克”的反犹倾向被百般掩饰,他直到自己临终也拒绝为反犹言论道歉。恐怕在去了那个世界(如果存在的话),福特还要找到洗头佬指责他办事不力,以至于功败垂成。因为这个背后代表了资本主义体制的真正问题,是欧美语境下决不能触碰的禁区。

所以你也可以理解,为何马斯克平时就跟犹太人不对付,并且自豪宣称“我不在那个名单上”。美国实业资本和犹太金融资本的百年裂痕曾被掩盖,但是从来没有真正弥合过,危机再临之时就会再度迸发,露出那张噬人血肉的血盆大口。

上图:被焚烧的行纳粹礼的特朗普公仔

下图:行纳粹礼、打纳粹旗庆祝特朗普当选的美国民众

欧洲的危机就是美国的机会,欧洲不内斗,美国就不会发展得那么快那么好。如果美国不趁欧洲内乱大肆吸血,那么自己迟早也会步入后尘。当欧洲陷入了千载难逢的迫害人才的乱局之中,美国方面必须编织出一张网来搜罗这些人才,才能让成果落袋为安。

洛克菲勒基金会,就是那张网。

(未完待续)