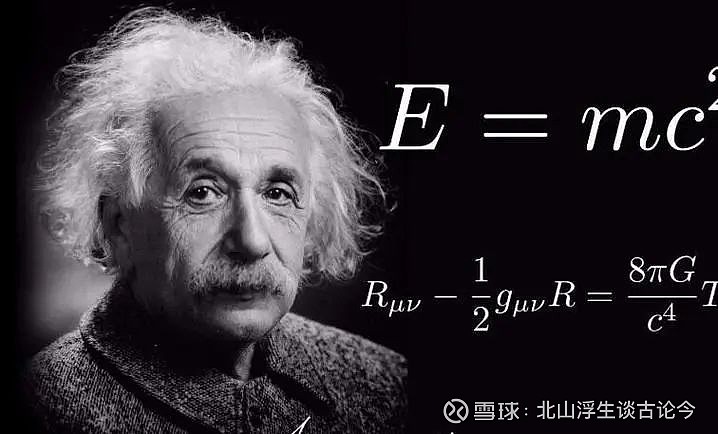

在所有从德国迁移到美国的犹太科学家中,相对论的创始人、物理学家阿尔伯特·爱因斯坦无疑是名气和影响力最大的一位,1933年爱因斯坦移民美国,被当时的世人视为风向标事件。法国著名物理学家保罗·兰格文撰文评价道:“当代物理学之父迁到了美国 ,现在美国成为世界自然科学中心了!”

在此之后,约有100名德国物理学家追随爱因斯坦的脚步,在1941年以前相继流亡美国,占所有出逃的德国物理学家中的五分之四以上。再加上来自丹麦的波尔,来自意大利的恩里克·费米和埃米利奥·塞格雷,仅是这一批移民潮就为美国带来了12位物理学诺奖得主。

哪怕放到今天,诺奖获得者已经不像当年那么稀缺,12位在世的物理学诺奖得主加盟同一个国家,也意味着该国一跃成为世界物理学中心。爱因斯坦哪怕此后啥也不干,对美国国家的贡献也是居功至伟。

但是,若干年后,爱因斯坦做出如下公开声明:“我来到美国,是因为我听说在这个国家里有很大很大的自由。把美国当作自由国家,这是我一生中无法挽回的错误。”爱因斯坦为什么会这么说,背后有什么秘辛?

我们通过剖析爱因斯坦这一案例,更能深入地理解这场世纪犹太科技大移民的来龙去脉。

爱因斯坦虽然在1879年出生在德国,由于家族经商背景经常搬家,很少在一个地方常住,中学之后随着家人居住在意大利、瑞士、捷克等地,并于1901年获得瑞士国籍。再加上他又是出身于犹太人家庭,这种家庭背景和人生经历注定了他是一个国际主义者,或者表述为“欧洲主义者”更加确切。

一个真正的国际主义者,对世界各民族应当是一视同仁的,爱因斯坦一方面反对种族主义,但是另一方面面对非白人时,又会流露出白人高高在上的优越感。

当爱因斯坦旅居亚洲之时,说日本人“不会提出问题,没有人情味,”中国人“通常更像机器而不是人”“无法接受逻辑思维训练”,也“没有数学才能”,在斯里兰卡,他说“知道自己的所作所为也会进一步加大人类所面对的不平等待遇,并且为此感到羞愧。但是,他们确实是听凭命运摆布的劣等人”。

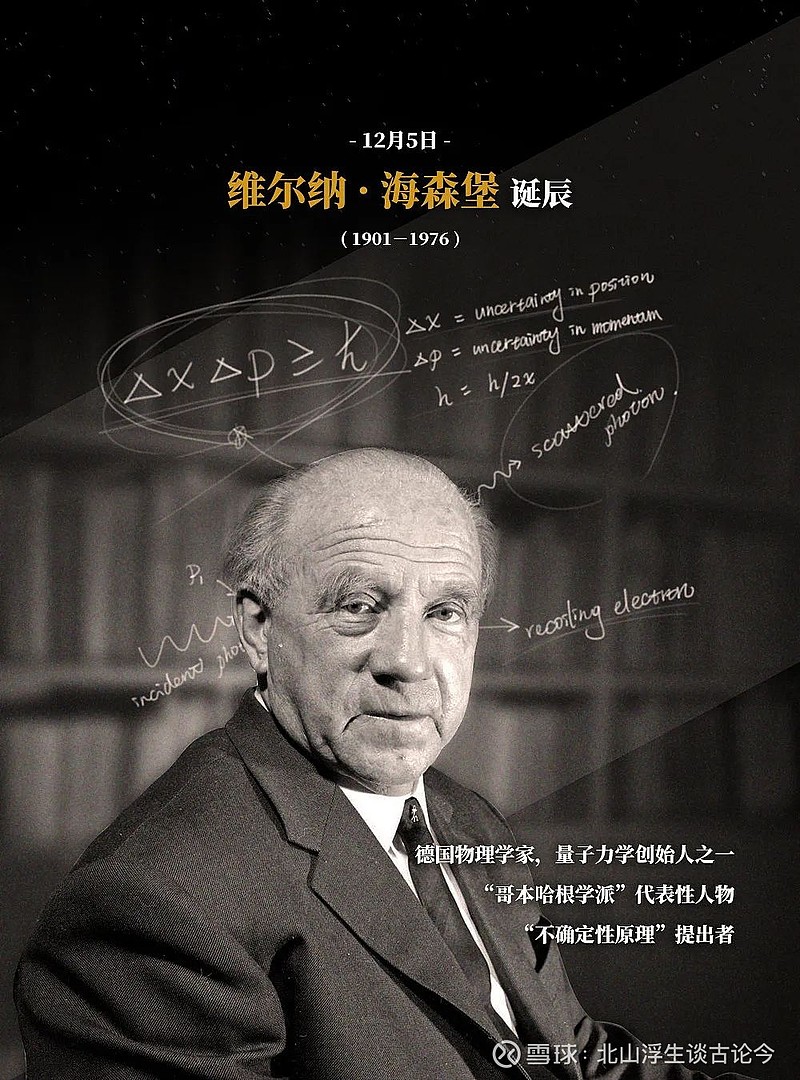

爱因斯坦认同自己的犹太人身份,但是并不狂热,对于德意志国家和民族的情感,显然无也法和普朗克、海森堡这些土生土长的日耳曼人相提并论。对所在国家感情淡漠且具多多少少具有国际背景,这也是犹太人的典型特征。

爱因斯坦的政治倾向中立偏右,基本就是维持现状,对于当时这个由盎萨白人建立的“欧洲中心秩序”感到满意,这也是中间阶级即所谓“小布尔乔亚”的典型政治态度,因为他们是现有秩序的既得利益者。

爱因斯坦在《时代的继承者》一文中首次提出了“人类共同体”(Human Community)的概念,强调知识与文明的进步必须克服族群偏见。他写道:

“知识和文明的进步只不过是继承祖先的劳动成果……我们这个时代发生的严重灾难却向我们表明,这是一个致命的错觉。我们看到,为了让人类遗产成为祝福而不是诅咒……必须克服民族与阶级的自我中心主义。只有当他达到这样的高度时,才能为改善人类共同体的命运做出贡献。”

爱因斯坦的呼吁无疑是具有进步意义的。但是在当时那种国与国、民族与民族之间存在巨大的、系统性不平等鸿沟的现实面前,这种呼吁无疑是空中楼阁,镜花水月。而且,这种实质是维持现状的形而上的呼吁,本身就蕴含着对被压迫民族的不公。

与之对应,身为日耳曼民族的物理学家、量子论奠基人之一海森堡,对于当时的国际秩序就如同大多数德国人一样深恶痛绝。德国明明综合国力已经超过英国,但仍然要遵守英国制定的国际规则,国际贸易采用英镑作为国际货币,德国人就必须比英国人更加辛苦地劳作,平均生活水平却还不如英国人,凭什么?更何况一战战败后德国背上天量债务,德国人在经济崩溃和普遍失业的深渊中食不果腹,更是岂有此理!

科学理论是没有祖国的,但是生活在现实世界的科学家必须有祖国。缺乏祖国观念的爱因斯坦在民族主义情绪高涨的德国,必然处处显得格格不入。

当时的德籍犹太人和今天的美籍华人,可以说是面临类似的困境:当国家之间利益针锋相对,冲突日益激烈之时,他们无论采取怎样的立场都“里外不是人”。如果采用和平主义、国际主义立场,就会被所在国认为是潜在的叛徒;如果要效忠所在国家,就要比主体民族更加彻底、更加坚决,显示出“皈依者狂热”,这又会引起本民族同胞的仇恨。

1914年4月,应普朗克的热情邀请和高薪职位诱惑,爱因斯坦离开苏黎世大学加盟柏林大学。仅仅四个月后,一战爆发。爱因斯坦坚决表明反战态度,一个月后,爱因斯坦参与发起反战团体“新祖国同盟”。

当他看到《告文明世界书》上赫然有他熟悉的普朗克等人的签名后,他立即着手与哲学家尼古拉·别尔嘉耶夫共同起草《告欧洲人民书》。该宣言起草完成后,只找到另外两个人联署(甚至其中一位在两份宣言中都签过名),但找不到任何一家德国报纸愿意出版,因此只能印成小册子私下传播。

《告欧洲人民书》针锋相对地批评《告文明世界书》及其签名者,指出这场野蛮的战争“是以保卫民族生存为借口而发动起来的”,弥漫在知识界的民族主义违背了人类的文化,“对于这种态度,绝对不能出于感情而原谅,这是世界文化的堕落,如果它成为知识界的普遍财产,那将是一种灾难。该宣言呼吁,一切国家里有教养的人都要尽力去争取这样一种和平条约——把这个大陆熔接成一个有机的整体。

“我们唯一的目的是申明我们这样一个深切的信念:欧洲必须联合起来保卫它的土地、它的人民和它的文化,这个时机已经到来。我们公开声明我们关于欧洲统一的信念,这个信念我们相信是为许多人共有的;我们希望这样公开声明我们的信念,会促成一个声势浩大的欧洲统一运动的发展。”

通过新祖国联盟,爱因斯坦得知法国著名作家罗曼·罗兰坚定的和平主义思想,非常赞同他关于尊重真理和人类的和平呼吁,便写信表达“无限仰慕和敬意”。“在我们欧洲,300年紧张的文化工作,只引导到以民族主义的狂热来代替宗教的狂热,后辈人能感谢我们欧洲吗?许多国家的学者作出的举动,似乎他们的大脑已被切除……如果你认为我微薄的力量有所裨益,请随便使用吧!”

1915年9月,这两位在科学界和文化界分别具有莫大影响力的巨擘在瑞士见面畅谈。在会谈中,爱因斯坦谴责了德国的教育,指出主要是由于教育的原因才把国民引向了国家骄傲和对国家的盲目屈从。会见结束后,罗兰有些困惑:“在这个梦幻般的岁月里,别的人如果感到自己在思想上如此孤立,便会极其痛苦,爱因斯坦却不然,他刚才还笑呢。”

回到柏林后,爱因斯坦动笔写了一篇文章《我对战争的看法》。这是爱因斯坦在“一生中最激动、最严苛,也是最成功的时刻写成的”,因为当时广义相对论刚刚完成。爱因斯坦在文章里指出,没有任何必要去寻找战争的目的和根源,“战争是人类发展最大的敌人,应该尽一切努力阻止战争”。

在前方战场上如火如荼之时,爱因斯坦的一系列呼吁和平停战的行为,被当局视为瓦解士气的敌对活动。1916年2月,“新祖国联盟”被禁止活动,柏林城防司令部也将爱因斯坦列入著名和平主义者的黑名单。他必须得到最高指挥部的批准,才可以到国外旅行。

1918年3月,革命后的俄国与德国签署《布列斯特和约》,俄国答应把波兰、立陶宛等地全部割让给德国,并赔款30亿卢布。这暂时缓解了德国的粮食危机,也让德国公众的心态再次狂热起来。德国人认为,他们终于摆脱了两线作战的困境,在夏天就会赢得西部前线的决定性胜利。

爱因斯坦却认为,德国胜利无望,和平谈判才是最好的出路。他给同事们写了一封长信,呼吁大家发表一个公开声明,思考在和平时代怎么恢复国际科技交流。他还想编辑出版一本由知名学者文章组成的书,作者将包含参战国以及中立国家的人。

可是,他的热心倡议却碰壁。一位柏林大学的德国教授告诉爱因斯坦:“这样的声明等价于自责,只能给我们的敌人带来快乐。甚至你的名字也不能给我们以保护;毕竟,‘国际’的字眼影响我们的同事关系,他们现在非常容易激怒。”

1918年11月11日,德国正式宣布投降,第一次世界大战至此结束。为了纪念这个历史时刻,爱因斯坦向世界各地寄明信片,宣称他亲眼目睹了这项伟大运动。在德国上下因为战败而陷入深深的痛苦与不甘的情绪,社会秩序一片混乱之时,爱因斯坦却把自己迎来和平的快乐心情昭告天下,无异于是向大多数德国人的伤口上欢快地撒盐。

鉴于爱因斯坦的科学成就,荷兰科学界以高薪邀请他移民荷兰以让他远离危险。但爱因斯坦却说:“当我实现了自己的政治愿望时,由于外界的诱惑而背离热爱我的人民,那将是十分卑贱的,在这种遭受屈辱的时刻,我的离开会给他们带来加倍的痛苦。

这种操作,无论是关心还是反对爱因斯坦的人,都看不懂了。

所以,老爱能留下这张照片,你就可以理解了,人家一辈子都是放纵不羁爱自由,从来都是听从内心的呼唤,不管别人想什么。这让他成为伟大的物理学家,也让他与周围格格不入。至于他一生中结了两次婚,婚姻期间出轨不断,前后至少十个情人,甚至还想母女通吃,那也都是性格使然。

1922年获得诺贝尔物理学奖后,爱因斯坦成为那个时代最有名望的科学家。爱因斯坦利用日益高涨的名声,继续为和平主义、民主主义而工作。爱因斯坦尽管思维深邃能够洞悉宇宙的奥秘,但是对于人类的情感却缺乏基本的同理心。这种明目张胆的坟头蹦迪的行为,招致极端主义者的仇恨自然毫不奇怪了。

当时的德籍犹太人普遍像爱因斯坦一样,处于一种犯了众怒却不自知的状态中,而这也是历史上导致反犹浪潮反复出现很重要的一个因素。

犹太显眼包们的“突出表现”,无论是有意还是无意,显然是十分拉仇恨的。德国社会的主流舆论指责执政的社会民主党和犹太人“背后捅刀子”,反犹思想暗流涌动,逐渐形成了一种社会思潮。

1922年6月,魏玛共和国外交部长W.拉特瑙被反对分子枪杀。拉特瑙是一个自傲心理严重的犹太人,超级富豪,曾在1912年12月24日的《维也纳自由报》发表的文章中公开宣称:“三百个人(犹太人),他们互相认识,统治着整个欧洲大陆的命运,并从他们的追随者中选出继任者。”

作为战败政府的外交部长,主要工作内容就是千方百计讨好战胜国爸爸们,看在本国民众眼里那就是德意志“秦桧”,本就是一个吃力不讨好的苦差事。”再联系到这个人战前曾宣称自己是统治整个欧洲大陆命运的神秘国际组织的成员,你让普通德国民众怎么想?

不用问啊,德国战败绝对就是阴谋,这帮犹太叛徒就是要挖空我们德意志,讨好他们盎萨主子的欢心!

好巧不巧,拉特瑙也是爱因斯坦的朋友。爱因斯坦自始至终呼吁和平的行为,看在德国人眼里也越发显得可疑起来。

1931年,爱因斯坦接受《纽约时报》采访时说:“我首先承认我的政治信念:国家是为人而设立的,而人不是为国家而生存。这对科学也适用。“国家应是我们的仆人;我们不应该是国家的奴隶。当国家强迫我们去服兵役时,它就违反了这一原则,特别是由于这种服役的后果就是去屠杀别国的人民或妨害他们的自由。确实,只有在有助于人的自由发展时,我们才应该为国家作出这种牺牲……”

当希特勒啤酒馆里号召德国底层人民团结起来,捍卫我们的生存空间,引发山呼海啸的拥护声的同时,爱因斯坦劝说德国人不要去服兵役,这操作也是相当拉仇恨了。

有人在柏林报纸上两度宣称要谋害爱因斯坦。爱因斯坦经常接到警告,不得不取消讲课,并且不在公共场合露面。

爱因斯坦相对论作为一种全新的世界观,对于经典牛顿世界观产生了重大颠覆,相当多科学家难以接受这种思想的巨大跨越。

对于这种情况,马克思·库恩在《科学革命的结构》中曾引用普朗克的话来评价:“一个新的科学真理取得胜利,并不是通过让它的反对者们信服并看到真理的光明,而是通过这些反对者们最终死去,熟悉它的新一代成长起来。”

科学革命方兴未艾,社会革命暗流涌动。于是,一部分德意志科学家,开始把科学论战与政治立场捆绑在一起,把反对相对论和反对犹太人联系在了一起,把科学集会变成粗暴的反犹太人战场。

这种反犹太人的行动也得到阿道夫·希特勒的赞同。他曾在小报《人民观察家》上咆哮:“曾经是我们德国最伟大骄傲的物理学,今天却由犹太人来教授,对于他们,科学只是故意、系统毒害我们国家精神的工具,因此导致我们国家内部的崩溃。”

面对这些粗暴的反对,爱因斯坦毫不妥协,针锋相对地予以回击,越发深入地参与到政治当中。1930年,爱因斯坦发表了著名的《我的世界观》一文,他说:“在我看来,强迫的专制制度很快就会腐化堕落。因为暴力所招引来的总是一些品德低劣的人,而且我相信,天才的暴君总是由无赖来继承的,这是一条千古不易的规律。就是由于这个缘故,我总强烈地反对今天在意大利和俄国所见到的那种制度。像欧洲今天所存在的情况,已使得民主形式受到怀疑,这不能归咎于民主原则本身,而是由于政府的不稳定和选举制度中与个人无关的特征。”这篇文章既阐释了爱因斯坦的政治理念,也表明了他对民主制度的担心。

为了阻止希特勒上台,爱因斯坦与几位社会名流一起,发表了一个关于德国议会选举的宣言。他们告诫大家说:“我们正面临走向法西斯主义的危险。我们认为,只有在大选的运动中,两个伟大的工人阶级政党合作起来,才可以避免这场可怕的危险。”在竞选运动中,爱因斯坦的名字出现在海报的上面,号召社会民主党和共产党组成反法西斯战线。但是,爱因斯坦狙击纳粹掌权的努力没有成功。在1932年7月的选举中,纳粹以37%的选票获胜,成为多数党。

睚眦必报的希特勒终于得到了新仇旧恨一起算总账的机会,一上台立刻下令查抄爱因斯坦在柏林的寓所,焚毁其书籍,没收其财产,并悬赏十万马克索取他的人头。此时的爱因斯坦,正在美国进行学术访问,他得到消息后,当即决定加入美国国籍,并在洛克菲勒基金会资助的普林斯顿高等研究中心工作,直到1955年去世。

如果你把爱因斯坦移民,看做是一个科学家逃离独裁专制的祖国,奔向民主自由的灯塔的故事,那就大错特错了。

在资本主义深陷危机的上世纪二三十年代,民族主义情绪和反犹思潮高涨是欧美各国普遍的状态,只不过美国由于“上帝眷顾傻子和美国人”(俾斯麦语),天时地利比德国好太多,情况没有德国那么极端而已。爱因斯坦作为犹太科学家,美国当然需要他的才能为国效力,但是对他的犹太和国际主义背景也是十分忌惮,唯恐他损害美国的利益。

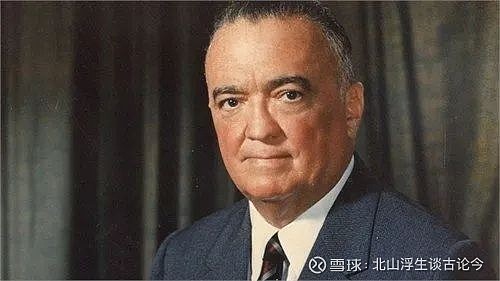

创建美国联邦调查局(FBI),并且担任首任局长的埃德加·胡佛(Edgar Hoover),曾经宣称,“不管是外国人还是犹太人,科学家都是一群危险的知识分子。”爱因斯坦作为犹太人、伟大的科学家,又是一位知名的国际主义和和平主义者,所以,FBI对他进行了“特别关照”。

埃德加·胡佛

1983年,关于监控爱因斯坦的FBI秘密档案开始解密。对于这批总共厚达1427页的秘密档案,《新爱因斯坦语录》的编者艾丽斯·卡拉普赖斯表示,“我看到的东西使我难以置信”,如此粗暴地侵犯个人——而且是世界上最伟大的科学家的私人生活,竟会发生在一贯标榜“自由”的美国?但事实真的如此。

FBI的秘密档案表明,早在1932年年底,也就是爱因斯坦申请到美国访问之时,对爱因斯坦的指控已经甚嚣尘上。

首先对爱因斯坦发难的,是一群自称“爱国女性”的正星条旗白人大妈。

在一封由“爱国女性协会”提交给美国国务院的16页控告信中,爱因斯坦被说成是共产党人和无政府主义者“公认的世界领袖”,信中甚至渲染道:“和阿尔伯特·爱因斯坦有牵连的无政府共产主义国际团体多如过江之鲫,即使斯大林本人也望尘莫及。”这意思,爱因斯坦才是共产国际的幕后大佬?

这封信件被转交到美国驻柏林领事馆,导致对爱因斯坦去领事馆“面签”时遭遇特殊审查。爱因斯坦为此大为光火,拂袖而去,愤怒质问:“这是什么,宗教法庭吗?”他在电话中告诉美国领事馆,如果他24小时内拿不到签证,美国之行就宣告取消。

为了避免美国背上刁难“现代物理之父”的骂名,导致妨碍引入欧洲科学家的“国家大计”,美国领事馆这才紧急发出了爱因斯坦的签证。

但是,这并不代表美国当局对爱因斯坦网开一面。这封指控信件此后却成为FBI为爱因斯坦建立秘密监控档案的开头16页,由此拉开了爱因斯坦被监视的大幕。FBI后来对爱因斯坦及与他往来人物的监控行动无所不用其极,包括窃听电话、偷拆信件、搜检垃圾桶、进入办公室和住宅秘密搜查。

“曼哈顿计划”最初提出的31位科学家名单中,原本包括爱因斯坦,但是负责对这些科学家进行“政审”的陆军情报署在询问FBI的意见时,FBI如此回复:“鉴于爱因斯坦博士的激进背景,本局不推荐雇佣他从事机密性质的工作,除非经过极其审慎的调查。因为像他这样背景的人,似乎绝无可能在如此短的时间内变成一个忠贞的美国公民。”于是,爱因斯坦被排除在“曼哈顿计划”之外。

爱因斯坦“政审”未能通过的情形,从来没有向他本人告知过。不过以爱因斯坦的智慧,他很快也就心知肚明了。所以当“曼哈顿计划”的负责官员后来请他担任“顾问”时,他一口拒绝了。

你以为是爱因斯坦本人不屑于从事与政府或军事相关的研究?那你又错了。1943年,爱因斯坦受邀担任了海军潜艇作战和烈性炸药方面的科学顾问。他对于这项工作相当高兴,有时还会向朋友炫耀。

从学术上说,原子弹就是基于相对论原理而提出,参与“曼哈顿计划”才是爱因斯坦的本行,而烈性炸药完全是化学家的领域,跟爱因斯坦主要研究方向没啥关系。从以上表现来看,老爱也不是不关心俗务一心埋头学术的书呆子啊!

二战结束后,对爱因斯坦的严密监控不仅没有放松,反而进一步加强。FBI特工们一直将爱因斯坦视为可能向国外泄露美国核武器机密的嫌疑人,特别是爱因斯坦担任“原子能科学家紧急委员会”主席之后。

这种无休止的监控行为严重打扰了爱因斯坦的生活,并让他陷入了无穷的痛苦之中。很多人说爱因斯坦成名之后再也没有什么杰出的研究成果,换做谁被成天监控,从早到晚陷入秘密警察突然破门而入把自己关进监狱的担忧之中,他也不可能静下心来搞什么深入的研究,哪怕他是爱因斯坦。

1947年12月,爱因斯坦做出如下公开声明:“我来到美国是因为我听说在这个国家里有很大很大的自由。把美国当作自由国家,这是我一生中无法挽回的错误。”

根据当时波兰驻美国大使回忆,1948年7月,他和爱因斯坦在一次晚宴中偶遇,两个人进行简单交谈后,爱因斯坦说,“我们这段谈话一定有人正在录音。这个大厅装了窃听器,我的住所也受到了严密监视。”

麦卡锡主义正在美国大行其道,许多知名人物被怀疑或指控为共产党,这是当时最为严重的叛国罪行。偏偏爱因斯坦有时会公开为被指控的人士辩护。在FBI整的爱因斯坦“黑材料”中,爱因斯坦至少和33个“反动组织”(有时就被称为“共产党组织”)有着种种关联,比如担任荣誉会长、担保人、赞助人、文件的联名签署人等等。于是FBI根据一些捕风捉影甚至胡编乱造的所谓“线索”,在美国和欧洲到处调查,最终却一无所获。

另一条针对爱因斯坦的“战线”,是美国移民局在1950年开辟的。移民局也求助于FBI,要求帮助收集证据,目的竟是要撤销爱因斯坦的美国公民身份,并将他逐出美国!这条“战线”上的荒诞故事,和“爱因斯坦间谍案”正相伯仲,最终也一无所获。

爱因斯坦的遭遇并非个案。美国曼哈顿计划掌舵人、物理学家奥本海默(Robert Oppenheimer,1904-1967)是在美国本土长大的犹太人,因被怀疑亲共产主义思想也被反复监听、调查,陷入无休止的听证会的折磨。

在电影《奥本海默》中,爱因斯坦总是郁郁寡欢地在池塘边发呆,奥本海默与爱因斯坦的两段对话成为推动整个剧情发展的暗线。特别是爱因斯坦最后一次对奥本海默说:“有一天,当他们对你的惩罚足够多时,他们会给你提供鲑鱼和土豆沙拉,发表演讲,给你一枚奖章。请记住,这不是为了你,而是为了他们”。这段话正是爱因斯坦在美国长期被迫害、被监视的压抑心声的吐露。

诺贝尔化学奖和平奖双料得主莱纳斯·鲍林 (Linus Pauling, 1901-1994) 因反核立场也被调查,美国政府甚至因此拒绝他赴英国参加1952年的生物化学研讨会。后人认为,这使得当时极力想解决DNA结构的鲍林,错失目睹富兰克林的DNA X射线衍射照片的机会,以致于被沃森和克里克抢先在1953年发表关于DNA双螺旋结构的论文。

更为悲剧的故事则是克劳斯·曼。他是鼎鼎大名的德国大文豪托马斯·曼之子,曾被誉为“文学上的神童”,这位著名的德国青年作家在30年代流亡到美国之初,曾喊过“忘掉德国,发现美国!忘掉欧洲,发现美洲!”的口号,二战中还参加了美军。

在美国50年代初期的“麦卡锡主义”浪潮的逼迫下,他重新返回德国。他的德国同胞当面挖苦他:“你当初在美国不是喊着要‘忘掉德国、忘掉欧洲’的吗?怎么又回来了?”

这句话如同夺命尖刀,这哥们听了气急攻心,当天就买了一把手枪自杀了。

(未完待续)