巴菲特的股东信誉满天下,他的合伙人信却鲜为人知。

1956年,25岁的巴菲特结束了在纽约的打工生涯(为老师格雷厄姆工作),回到奥马哈打算退休,却意外地开启了长达13年的私募经历,为日后了不起的伯克希尔哈撒韦事业打下牢固基础。

1956-1969年期间,巴菲特每年都给合伙人写信,以汇报投资业绩、交流投资理念,偶尔还直接拿一家公司来做案例分析,告诉大家他是怎么分析问题的。

这些信件让我们看到一个不一样的巴菲特,不是那个慈祥和气、说话谁也不得罪的老先生,而是一个朝气蓬勃、锐意进取、怼天怼地(包括指名道姓批评机构)的青年巴菲特。

那么,哪里才能看到巴菲特的合伙人信呢?

1、如果有耐性读英文原文,可以直接谷歌出原文PDF(找我也行)。

2、如果只想看中文,我发现有两个翻译文本:一个是雪球网友RanRan自己翻译的版本,一个是繁体书《巴菲特的投资原则——股神唯一授权,写给合伙人的备忘录》,作者是杰瑞米·多诺万。

本文主要参照《巴菲特的投资原则》写成。

01 巴菲特合伙基金的起源

一个故事的开始总是预示着结局,巴菲特合伙基金的起源也是如此。

1956年,格雷姆决定退休,他希望得意弟子巴菲特可以成为格雷厄姆-纽曼公司合伙人,但25岁的巴菲特选择回到奥马哈。他的人生规划是退休,然后在家大量阅读,或去大学讲讲课。

巴菲特如此回忆合伙基金的起源:

“ 我当时没打算创立合伙事业,甚至没想过找一份工作。只要可以自己操盘,我就完全不担心。我当然不想再推销证券给其他人,但在完全偶然的情况下,有7个人,包括几个亲戚,对我说“你以前做股票推销的工作 ,我们希望你告诉我们该如何处理我们的资金。”

我便说:“我不会再推销股票了,不过我会像格雷厄姆纽曼公司的2名创始人那样创立一家合伙事业,如果你们愿意,可以当我的合伙人。”

结果我岳父、大学室友和他妈妈、姑妈爱丽丝、姐姐、姐夫和我的律师全都成为我的合伙人。我也投入100美元。这是一开始的情况,完全出于偶然。””

这个起源故事有两点值得留意:

第一,巴菲特原来是打算自己单干的。25岁的巴菲特已攒有一笔存款——作者说有10万+美元,维基说有17.4万美元、相当于2016年的150万美元;同时,他对复利的威力充满信心,甚至曾担心发大财后对家庭不好,担心会养出骄纵的小孩。

第二,巴菲特的最初合伙人都是亲戚、朋友,都是他很关心的人。这影响了合伙基金的收费结构,也奠定了合伙基金的企业文化——始终与合伙人保持利益一致,为他们的利益考虑。甚至,巴菲特在结束基金时,他做了很多他本可以不做的事情,例如推荐另一家私募,代为购买债券,提供投资建议等。

由于个别客户需要从中支取生活费,巴菲特允许客户每个月拿走0.5%的现金做生活费。

02 合伙基金的基本原则

在成立投资公司后,巴菲特召开了合伙人会议,请合伙人在到奥马哈俱乐部用餐开会——但要求大家AA付账,理由是他要认真定义和限定他的责任,其中一个他不愿意承担的责任就是为晚餐买单。

在这次会议上,巴菲特发给各位合伙人一份“基本原则”(the Ground Rules)。巴菲特对合伙人说,“这些基本原则是我的投资理念。如果你也是这么想的,我们就开始吧。如果你不同意,我也可以理解。”

这份“基本原则”摘录如下。

1、我们绝对不对合伙人保证一定会有多少投资报酬。合伙人每个月提取0.5%的资本,所做的恰恰是取回资本。如果我们每年可以赚超过6%的投资报酬,那就足以支应取回资金的需求,而且本金也会增加。如果一年赚不到6%的投资报酬,那每个月领到的钱将有一部分或全部是从本金中支应。

2、如果有一年的投资报酬低于6%,那每个月提取资金的合伙人在下一年领到的钱将比之前少。

3、我们将年度投资损益时,是以资产的市值为准,也就是年底的资产市值与年初时比较的结果。这可能与同年度报税的已实现投资损益没有什么关系。

4、我们的表现好不好,不是看这一年是赚钱还是亏损,而是以道琼斯工业指数反映的股市大盘或主要投资公司的表现为基准。如果我们的表现优于这些比较基准,无论赚赔都算是表现良好。如果表现不如这些基准,那我们应该被丢鸡蛋。

5、要评断投资绩效,我认为最好是看5年的数字,不然至少也要看3年的数字。我们的表现无疑有时会不如道琼斯指数,而且可能明显比不上。如果有3年以上的投资绩效不如大盘,那我们全都应该替资金另寻出路,除非那3年的股市是多头行情,而且市场在投机资金推动下大幅上涨。

6、我的工作不包括预测股市或经济的波动。如果你认为我有这种能力,或认为这对经营投资事业有必要,你不应该加入这个合伙事业。

7、我无法向各合伙人保证投资绩效,但我可以保证并承诺:

a.我们选择投资标的,是看资产的价值而非它们的受欢迎程度;

b.我们藉由每一项投资中取得客观的安全边际(margin of safety)以及分散投资,尽可能降低资金永久损失(而非短期的市值损失)的风险;以及

c.我的太太、儿女和我会把几乎全部的财富投资在这家合伙事业上。

03 0管理费的私募基金

巴菲特深谙“激励”对人的超级影响,因此在设计合伙基金时,他尽全力消除他与合伙人之间的利益冲突,构建出“0-6-25”的费率结构:0管理费,只在年化收益6%以上部分提取25%的业绩报酬。

这套模式据说起源于格雷厄姆,被巴菲特复制一次,再被芒格复制一次,现在依然被帕伯莱、盖伊和李录所使用着。

合伙人信中的条款较为繁琐,此处引用原文摘录:

1、所有人的利息给付都是6%,此外,巴菲特还可以分得25%的投资获利。因为他的预期股市平均报酬是5%-7%。他设定“高标准”:如果累计报酬不能达到6%的年化报酬水准,他不会收取费用。

2、巴菲特不收取管理费,只在表现好时得到奖赏。这个制度比较好,因为他消除与有限责任合伙人间的潜在利益冲突。

3、除了不收管理费外……他只对超过6%的投资获利中获得分红,这是股市预期报酬率5%-7%的中间值。如此一来,他与合伙人的利益就更为一致。

4、巴菲特和他的家族成员是合伙事业的最大合伙人。因为自己的家族投入最多资金,所以巴菲特与所有合伙人利益一致,希望争取最好的投资绩效。

5、巴菲特规定每年只有一次增加投资或赎回的机会,这迫使投资人以长远的眼光看待投资绩效。

简单而言就是:1、巴菲特家族自己就是最大的基金持有人;2、收费采取0-6-25模式,没有管理费;3、只有一个基金;4、一年只有一次投资或赎回机会。

04 巴菲特批“预测”

价值投资的核心观点是锚定价值,而非锚定会随时波动的价格,自然会呈现放弃择时、放弃预测的行为特征。青年时的巴菲特,曾N次批评预测股价的做法。

在1965年的信中他直言,“预言揭露预言者的弱点,远多于揭露未来的情况”,即指预言者除了揭露自己的弱点,并没有揭露什么未来。

又在1966年,道琼斯指数从2月高点995点跌至5月的865点,有几位合伙人打电话给巴菲特,表示他们认为股市将进一步大跌,巴菲特在信中犀利反问:

“每次接到这种电话总是会让我想到两个问题:

(1)如果他们在2月就知道道琼斯指数5月会大跌至865点,为什么不在那时告诉我?

(2)如果他们在2月不知道未来3个月股市会发生什么事,为什么到了5月就会知道?

每次道琼斯指数下跌100点左右,总是会有一两个人建议我卖出股票,等待情况明朗。我再次重申两点:

(1)对我来说,未来一直都不明朗(如果你觉得未来几个月或未来数小时的情况显而易见,请打电话给我);

(2)每次道琼斯指数上涨100点左右,从不会有人打电话提醒我注意未来情况不是很明朗,虽然事后回头来看,2月看到的前景并不明朗。”

由此可见,巴菲特对预测股价没有兴趣,也不相信别人可以预测股价。

巴菲特在此处还说了一段我非常喜欢的话,“我们买卖股票并不是看其他人认为市场将有何表现(我对此从来没意见),而是看我们对标的公司的未来表现有何看法。

股市的走势很大程度上决定我们何时能证明自己是对的,但我们的判断是否正确,很大程度上取决于我们的分析有多准确。

换句话说,我们倾向于集中关注应该发生什么事,而非事情应该在什么时候发生。”

05 巴菲特怼“机构”

巴菲特青年时就很爱怼机构投资者,而且比今天更不留情面,体现出一个更好强的巴菲特形象。

如在1965年1月18日的信中,他批评机构具备大量优势却无法跑赢大盘:

“这些非常精明的投资经理人有(1)聪明且精力充沛的员工;(2)近乎无限的资源;(3)最广泛的商业人脉,以及(4)累计百年的投资经验,为什么还会发生这种事?“(有关投资经验这点让我想到有个人去应征工作,表示自己有20年经验,但被前雇主纠正为“只有1年经验重复20次”。)

巴菲特自问自答,给出了5个原因:

(1)群体决策:我认为如果投资决定由一个群体负责,无论这个群体有多少人,只要每个人真的参与决策,就几乎不可能有出色表现。当然这个看法可能有偏见;

(2)经理人渴望遵循受敬重的其他大组织的投资策略,以及(某程度上)模仿这些组织的投资组合;

(3)不鼓励追求卓越表现的制度环境:表现普通是“安全的”,而采取自主行动可能得到的个人奖励,无法充分补偿采取这种行动必须承受的风险;

(4)坚持某些不理性的分散投资操作;以及最后很重要的一点:

(5)惰性。

该书作者认为,青年巴菲特在这里展现出了两点超前时代的认知:

“指数基金”这个词还要10年之后才会出现,而“行为金融学”这个词进入字典是更久以后的事了。神奇的是,巴菲特当时便能预见这两个相关的投资大趋势:大盘指数将成为衡量投资绩效的首要基准;多数主动式投资经理人因为一些心理因素,表现长期不如大盘。

06 巴菲特论“稳健”

巴菲特对“真正”稳健的看法与传统定义截然不同,究其根本,他认为稳健投资有赖于独立思考和可靠的推理,取决于证据,而非受欢迎的程度——理性才是稳健,传统不一定稳健,分散也不一定稳健。

巴菲特说:“如果你的假说正确,你的证据正确,而且你的推理正确,那经过许多交易之后,你就会是对的。真正的稳健只能仰赖知识和理性。”

猜测大众的情绪,不是稳健:

“在我看来,揣测贪婪和善变的大众愿意为每股获利支付高倍数的价格买进,完全称不上稳健。”

很多人认同你的看法,不是稳健:

“你的看法不会因为获得很多人一时的认同便是正确的,也不会因为有重要人物认同就变得正确。。”

真正的稳健是:

(1965年1月18日)真正稳健的行为源自明智的假说、正确的证据,以及可靠的推理。这些条件可能导致传统的操作方法,但也经常导致非传统的操作方法。在世界的某些角落,很可能还有人为地球是平的社团会定期聚会。

(1966年1月20日)我们的业务其实就是核查证据,然后针对确知的证据,应用经验和判断力得出预期。这过程是不精确的,也会受到情绪影响,但这就是我们的操作。这过程是不精确的,也会受到情绪影响,但这就是我们的操作。

无论你是否意识到自己在做这种估算,你在投资上的多年决策结果会说明你的表现。我认为察觉到自身思考过程的投资人占有明显的优势。

06 其他观点

1、集中投资

(1)(1966)我们分散投资的程度显著不如多数投资公司。如果我们的证据和推理正确纪律极高、投资标的的基本价值因为任何因素而大幅改变的纪律极低,我们可能将高达40%的合伙事业净值资产投资在单一证券上。

(2)(1966)任何投资组合持有100档股票(无论经理人管理1000美元还是10亿美元)都是不合理的。第一百档股票可以令投资组合的绩效变得稳定一些,但这种好处根本不足以抵消它对整个投资组合报酬期望值的拖累。

(3)(1966)我愿意为了得到较好的长期绩效,容忍可观的年度绩效波动。

简而言之,我愿意大举集中投资在我认定的最佳标的上,并清楚知道这可能导致我们偶尔会有一年绩效很差(如果我的投资分散一些,绩效很可能不会那么差)。虽然这意味着我们的绩效会比较波动,但长期而言,我们相对于大盘的绩效优势也应该会更大一些。

2、定性与定量分析

(1967年)有趣的是,虽然我认为自己基本上属于量化派,多年来我真正了不起的投资构想明显偏向质化那端,源自我的“高几率洞见”。我们会赚大钱正是仰赖这些投资构想。但这种情况并不常见,因为洞见不常出现,当然量化派不需要洞见,数字应该像棒球那样直接打在你的头上。因此,投资人真正赚大钱通常是靠做对质化决定,但至少在我看来,如果量化分析得出明显的结论,投资人往往会有比较确定的获利。

3、买得好>卖得好

(1962年信)“这是我们的基本投资理念:【永远不要指望卖得好,要以非常诱人的价格买进,这样即使不是以很好的条件卖出,也可以得到相当好的报酬。如果卖得好,是锦上添花。】

(1965年1月18日)如果你的投资操作有赖大傻瓜当最终买家(华尔街称之为“更大傻瓜论”bigger fool theory),这实在是一种脆弱的操作。如果你能以真正划算的价格买进,则即使你的卖出时机不是掌握得非常好,结果仍将令人欣喜;这种操作的满足感显然大得多。

07 故事尾声:13年年化收益29.5%

从1967年开始,连年干趴大盘的巴菲特萌生厌倦与退意,他认为投资难度越来越大(市场上涨、投机盛行),建议合伙人降低投资目标,其中一个理由是个人因素:

“我创立合伙事业时,把跑步机的速度设定在“高出道琼斯指数10个百分点”。当年我比较年轻、比较穷,大概也比较好强,即使没有前述的3个外部因素导致绩效变差,我仍会觉得考虑个人条件,应该降低跑步机的速度。”

在1969年的信中,巴菲特直言投资“几乎耗尽所有时间和精力”,他已决心结束这个游戏:

“有些合伙人会问:“你打算做什么?”这个问题我没有答案。但我确信,60岁追求的目标应该和20岁不同。我现在做的事,在我成年后18年来几乎耗尽我所有的时间和精力;因此,除非我现在放下这些事,我将不大可能找到一些适合我在日后的新环境中努力的事。”

在1969年12月26日的信中,巴菲特被问及是否会清算BRK的纺织业务,此时他不再只热衷追求高收益率:

“我不想清算这样一项业务:它雇佣1100人,管理层致力改善它在产业中的相对地位,而且成绩不错;只要不需要投入大量额外资金,我就不想清算。我完全不想为了每年增加几个百分点的报酬率,严重影响许多人的生活。如果我们必须额外投入大量资金,或是面临长期的经营亏损,我们显然会有不同的决定,但我不认为会出现这种情况。”

在1970年2月18日的告别信里,巴菲特对投资人表示了最后的感谢:

“多年来,我的投资操作不曾因为有人爱放马后炮、说些不合逻辑的话或试图具体指导我怎么做而受累。各位一直容许我自由地玩这个游戏,没有告诉我该用什么球杆、如何紧握球杆或其他人表现比我好多少。对此我心存感激,而各位得到的绩效,颇大程度上反映各位的态度和行为。如果你没有意识到这一点,你是低估了鼓励的同理心对促使别人全力以赴,争取佳绩的重要性。”

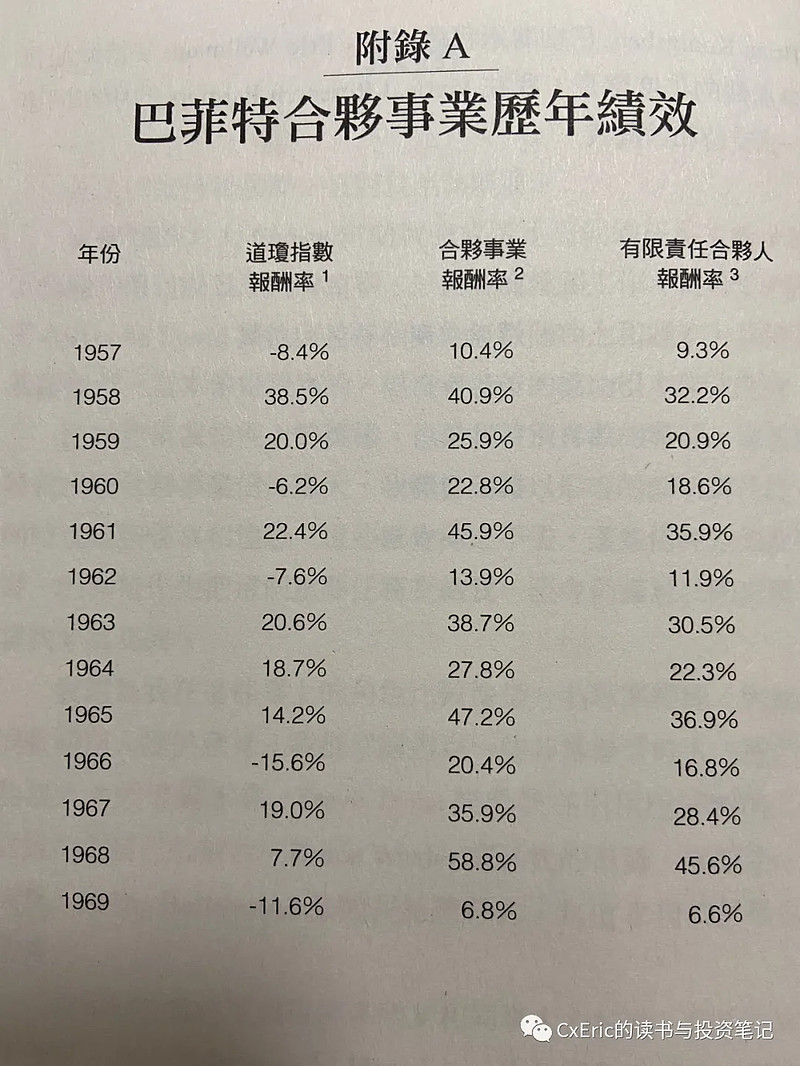

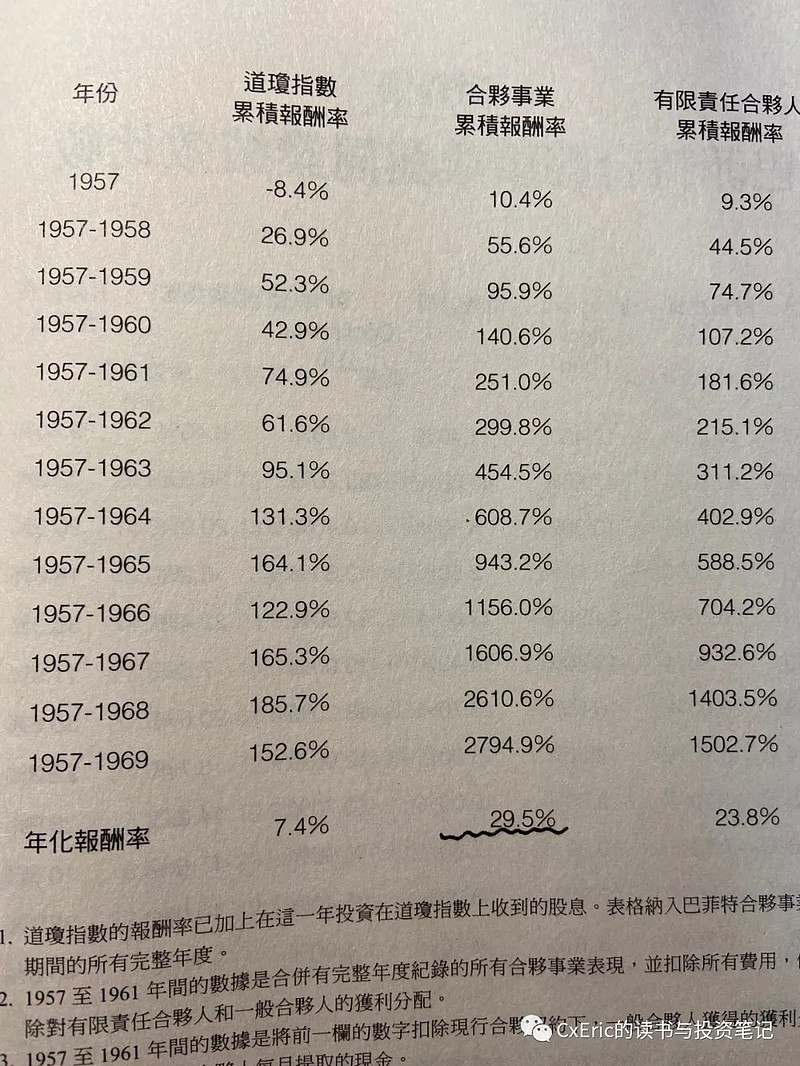

长达13年的游戏结束后,巴菲特最后的战绩是:13年无一年亏损,合伙基金年化收益29.5%,有限合伙人年化收益23.8%——两者只差5.7个百分点,这无疑是由于巴菲特合伙基金独特的收费结构决定的。

这两个数字非常精彩,一方面是绝对收益很高,另一方面表明,巴菲特自始至终无愧于他的原则——以合伙人的态度对待客户,与合伙人始终保持利益一致。

$格力电器(SZ000651)$ $伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ $上证指数(SH000001)$

感谢阅读。