文 | 杨志敏 (深圳市天然居业委会主任、 武汉市武昌区业委会孵化中心主任、 武汉市武昌区透明和谐社区促进中心理事长)

如何在物业服务领域“发挥市场在资源配置中的决定性作用”?如何推动物业服务进一步市场化?如何破解住宅小区“老旧=失修”的难题?

国外的一些经验或许可以作为参考。

正在全面修订中的《深圳经济特区物业管理条例》,被认为是深圳立法进程中关注最多、参与最多、争议最多、在多年多轮的修法调研中各方表达充分进而立法质量最高的法规之一。

公众和立法者面对的问题显著而艰巨:一方面,深圳总体市场化程度较高,但物业服务市场化程度却不高,大多数小区连市场化的必要主体(业主大会)都难以建立,重新选聘物业企业的小区每年占比仅约1%,而且绝大多数陷入物业交接难题,从物业费、公共收益等“钱”的指标看更是“零交接”;另一方面,开创物业服务企业化的深圳,大多数小区陷入电梯消防外墙等“老旧=失修”的难题,物业费“低价低质”恶性循环成为普遍状况,有关部门对前期物业服务阶段物业费行政指导价的调整意图,陷入反对声浪的舆论漩涡。

以问题为导向,如何在物业服务领域“发挥市场在资源配置中的决定性作用”?如何推动深圳物业服务进一步市场化?如何破解住宅小区“老旧=失修”的难题?国外的一些经验或许可以作为参考。

争议一:业委会是“制度麻烦”还是“制度帮手”?

业主大会是全体业主的松散集合,人数众多的业主能否自然而然、火眼金睛地选出公正无私、有能力、有成效的业委会,目前已选出的业委会到底在发挥正能量,还是负能量的作用,首先成为一大争议。

主张业委会是“制度麻烦”的,往往认为人数众多的业主,很容易沟通不畅,进而被少数人误导,业主大会也难以解决邻居外墙漏水维修时的多数表决难题、难以解决应急维修时的高效决策难题,业委会委员则动机良莠不齐、水平参差不齐,甚至出现谁越会喊口号、观点越激烈就越容易当选等问题,难当大任;进而往往认为物业企业是小区治理的主力军,此前小区“老旧=失修”问题普遍,反而不是一家两家企业的责任。这种观点往往同时寄望加强行政干预,如调高行政指导价、发放财政补贴、政府购买服务等方式,以行政力量联合企业力量,解决小区各种难题。

主张业委会是“制度帮手”的,往往认为小区“老旧=失修”原因在于小区缺乏业主大会和业委会当家与监督的有效制度,在于建设单位和物业企业从无奈当家到顽固当家的难作为、乱作为,有的认为推动业主组织“法人化”、放手业主自治就能实现老旧小区“历久弥新”,自然避免小区治理成为社会稳定问题。

对比欧美国家和我国港台地区相关法规,业主组织是否“法人”并非解决小区难题的唯一路径。

深圳市人大的修法进程,超越了业委会是“制度麻烦”还是“制度帮手”的对立思维,在创新规定加强小区党建引领的同时,从需求出发,以问题为导向,标明红线、划定跑道、严格规范:

一方面,创新确定为业主大会核发统一社会信用代码,支持其“实体化”运作,创新设定业主大会集体决策事项清单,仅限全体业主或业主大会作出决定,避免业委会或者物业企业越俎代庖。 另一方面,切实提高业委会作为市场化主体召集机构的成立率,创新规定第二轮选举不受必须与会业主“双过半”同意的限制。对于可能存在的违法行为,创新针对个人的高额处罚,确保违法者得不偿失。

另一方面,切实提高业委会作为市场化主体召集机构的成立率,创新规定第二轮选举不受必须与会业主“双过半”同意的限制。对于可能存在的违法行为,创新针对个人的高额处罚,确保违法者得不偿失。

争议二:小区“钱袋子”该业主主导还是企业主导

业委会组织结构松散、成员不专业不专职,能否承担开设业主共有资金账户、主导小区“钱袋子”的重任成为深圳修法的一大争议。

主张小区“钱袋子”应该由业主(业委会)主导的,往往认为物业企业作为受托服务者绕过业主大会和业委会掌控小区收支,架空了业主大会的法定决策权,直接导致新旧物业交接难,阻碍了市场对物业服务资源配置发挥作用,形成了业主与物业互信的制度障碍。

主张小区“钱袋子”应该继续由物业企业主导的,往往认为业委会结构松散、不专业不专职、无法确保持续运作,而且可能委员心思各异,只有物业企业才能实现安全管理必要的稳定收支,主张在维持物业企业主导小区收支的长期事实格局的基础上,加强业主监督和行政监管。

客观来看,深圳在业委会自主开设账户管理财务的领域走在全国前列,全市已有200多个业委会办理了组织机构代码证、100多个业委会作为全国住建部试点换发了统一社会信用代码证,具有开设基本账户长期而多样的实践经验,但在账户管理的规范性方面,对照国家财务制度与会计制度的监管要求,落后于法人化的公司与社会组织。

对此,深圳修法一方面创新向所有业主大会颁发统一社会信用代码证,支持所有小区业主大会自主决定业主共有资金管理,打开其开设基本账户的制度空间,推动业主大会“实体化”运作,另一方面也允许业主大会自主决定不开基本账户,而是授权物业企业开设共管账户。

超越小区“钱袋子”由谁来管的利益争夺思维,深圳修法创新设立了一视同仁的行政监管标准和有效的信息技术手段:无论哪种资金管理方式,都必须依法接受有效的行政监管,业主大会授权业委会开设基本账户或与物业企业开设共管账户,都必须在政府物业管理信息平台“数据共享银行”开设,都必须接受政府信息平台,将账户收支详情直送业主,确保业委会或物业企业少数人操作的账户收支实时公开,无障碍接受普通业主监督。

争议三:市场主体缺位时怎样行政监管甚至行政代管?

多数小区的业委会缺位是深圳现实。十九大明确要求“发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府作用”,业委会的缺位已经导致市场难以发挥作用,相应的行政监管乃至代管作用如何发挥,既有的“居委会代行业主大会和业委会职责”的法规条款如何调整,成为一大争议。

业委会和物业企业两方总体上从各自利益出发,提出了截然相反的行政监管和代管建议,而行政监管方在市场主体缺位时的代管职责的设定缺乏成功实践支持与可操作规定,成为本次修法的相对薄弱环节。

对比其他国家和地区的业主组织成立法规制度,无论是法定售房时开发商担责成立业主协会(公司),还是交由业主自发开会决定是否成立法人或非法人组织,都没有行政“代管”的责任问题。深圳的“小区”往往上千上万户,规模远远大于其他国家和地区,由行政主导实施业委会选举,是法定要求,也是公认公平合理的方式。

但是从权责是否能够闭环运行的角度审视,现行物业管理法规存在三大权责缺失环节:一是首次业主大会成立之前的前期物业服务监督;二是业主大会会议无法召开、居委会代管也无法获得“业主或物业使用人同意”时的物业服务监督;三是物业企业市场化弃管也没有业委会管理的基本物业服务保障。

对于第一个权责缺失环节,其他国家和地区往往立法强制业主组织与房屋销售同时产生,或者支持业主随时自发自我组织。深圳修法在延续对业委会组织的选举依然行政主导的同时,有待创新支持多数业主可以随时联名作出更换物业的决定:可以考虑前期物业合同两年期满后,只要小区双过半业主联名提出更换物业的要求,就由街道办事处公开招标选聘新企业。对于前期物业服务质量的监管监督已有重大突破:修法创新规定,前期物业服务合同签订十日内企业应当在“数据共享银行”开设业主共有资金共管账户,接受行政监管和业主实时监督。

第二个权责缺失环节,在其他国家和地区立法强制开发商成立业主组织或者支持业主随时自发组织的法规制度下并不存在,深圳修法对此在延续业主组织由行政主导的同时,不仅应当规定企业的应急维修责任和资金使用程序,更可以考虑多数业主可以随时自发联名作出决定并由街道办代为执行的行政责任创新规定。

为了破解小区“老旧=失修”的难题,甚至可以考虑立法规定在行政代管时,进一步降低业主大会会议门槛,允许经相对多数业主同意就由街道办招标更换物业,促进业主和物业的制度互信。

第三个权责缺失环节,在其他国家和地区完全不存在,但我国封闭管理的小区规模普遍过大,党和政府为人民服务的社会认知共识决定了行政兜底提供最基本物业服务保障的必要性,有的城市为此向老旧小区派驻“红色物业”。深圳修法可以在充分发挥市场作用的同时,创新授权行政主管部门公开制定最低限度的保障性物业服务标准以及相关费用标准,并创新建设财政付费的物业服务最低保障公益性公司,支持业主大会或多数业主自发决定选择该公司的低保物业服务,在市场难以发挥作用的物业管理小区更好发挥政府作用,同时为物业服务市场化竞争设定服务底线。

表1:业主组织的法规制度对比

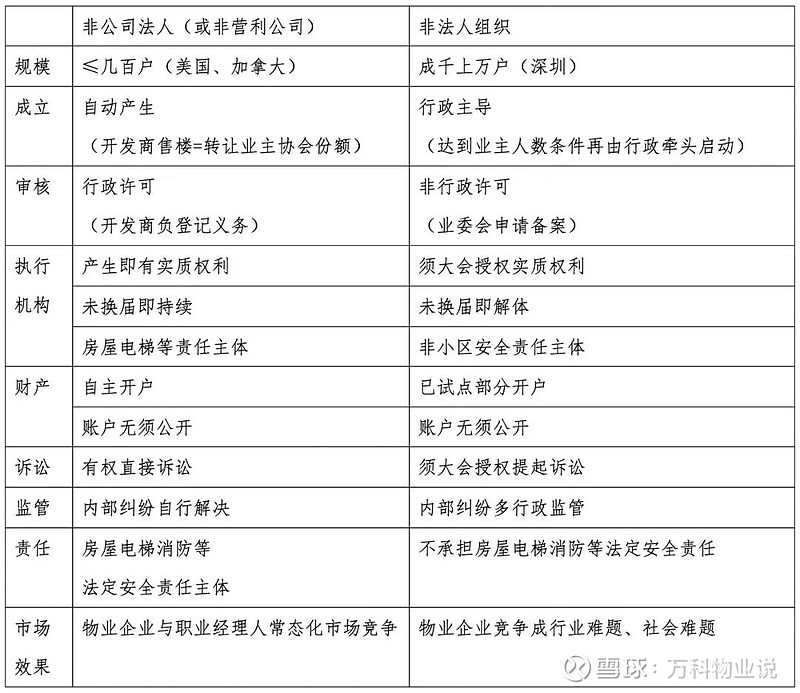

表2:业主法人组织与非法人组织相应的行政监督与责任对比