一年来,圈里关于「下云」还是「上云」的话题,吵得一塌糊涂。

究竟该下还是该上?有没有定论?其实,这个问题,涉及到用云、上云的很多错误甚至有害的认知。

我姑且把这称为「云计算三害」,要想正确用云,那就必须先除“云三害”。

第一害:跟风上云

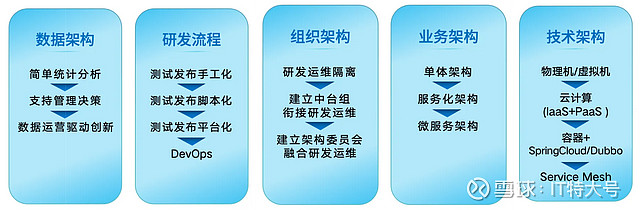

上云≠上到公有云。上云其实本质是指“用云”,是从传统IT架构,迁移到更先进的云计算架构(分布式、云原生、敏捷开发运维、弹性伸缩、高SLA)。

“上云”核心改变的是技术栈,而不是资源具体部署的位置,在公有云上租个云主机,把原来运行在本地物理机/虚机上的程序搬上去,不是真正意义的上云。

只改变资源物理位置,不改变业务系统架构,不改变开发运维的模式,不是「上云」,也体会不到云的价值,反而可能越用越贵。

第二害:盲目下云

下云≠抛弃云技术。回归老一套,一股脑搬回自家机房/IDC,那是开倒车。

真正的下云是指企业发展到一定阶段,需要重新配置云资源的部署架构,从公有云为主,变成混合多云,改变的只是资源的位置,而不是云技术栈。

“下云”后,部署在本地的专有云/私有云,不再是传统的IDC、机房,应该是下一代数据中心,是具备云特征、智算特征、可演进的私有云。

第三害:云上云下搞同构

曾几何时,云上云下一套架构,同构混合云喊得非常凶,听起来很性感。

为什么现在很少有人提了,是因为这种同构其实有三大隐忧↓

1、同构意味着不够开放,客户面临被锁定的风险,也不符合混合多云的大趋势;

2、不符合原有数据中心运维的习惯;

3、升级更新不解耦,往往要等云上版本迭代稳定后,才能同步到云下。

云计算在中国推广十多年了,如今进入普惠期,大家已经告别对云计算的狂热,开始更理性、成熟地思考:如何更加合理地选择云服务。

此时三害不除,更待何时?

不过,“云三害”问题,对长尾客户和超级巨头都容易摆平。

小微初创不纠结,妥妥公有云优先;超级巨头不含糊,自建秀肌肉、增强掌控力。

真正被“三害”所扰的,是那些中型、中大型,以及广大政企客户。

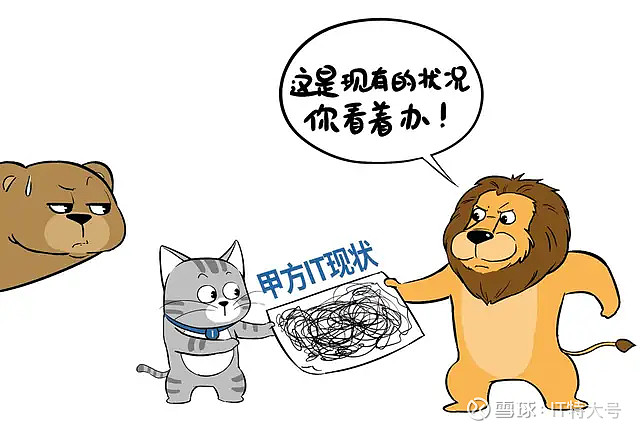

首先,由于被教育多年,他们原有的云平台采用IaaS、PaaS和SaaS的紧耦合架构,长年累月,各模块之间难以解耦,臃肿庞大。

任何一次设备部件微调,或系统升级,都可能兴师动众,牵一发而动全身。只能跟着云平台的节奏和架构要求,进行业务调整,主动权拱手相让,背离了业务发展逻辑。

第二,「人工智能+时代」到来,业务不断朝着精细化的策略控制方向发展,如何配置、升级本地的私有云基础设施,符合AIGC大潮下的新需求,可谓重中之重。

比如,越来越多的甲方希望能有支撑训、调、推的智算能力和AI全栈系统。

第三,随着场景化应用增多,一些特定场景对计算能力的要求越来越复杂。

面对多元异构算力,云平台如何统一管理异构算力资源,实现资源的优化配置和统一管理,从而规避技术绑定风险。

第四,他们有一定的用云经历和规模,公有云上有资产配置,本地往往也有机房/数据中心。

他们曾经跟风上云,现在需要更好的整合资源,综合隐私、合规等等因素,确实也要在考量「下云」,将更多的资源配置在本地。

最后一点,大甲方的预算也不是天上掉下来的,私有云升级要渐进式,不要颠覆式,不要推倒重来式。

数据中心大量已有的基础设施,咱也不能当垃圾废弃处理呀。

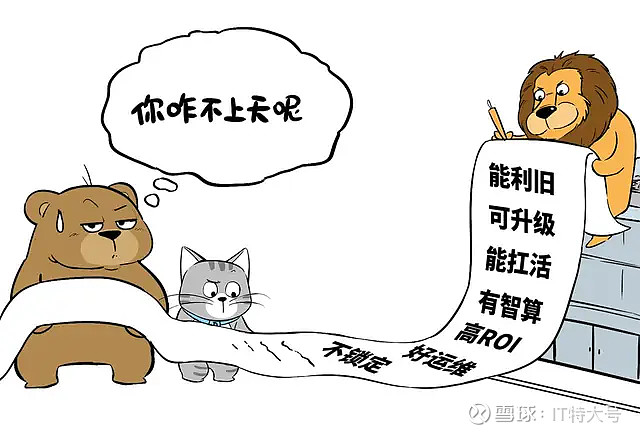

嘿嘿,甲方的要求是不是有点多?

没办法,广大私有云客户饱受各种“非标”产品的“洗礼”,所以每次选型的时候,就会“既要、又要、还要…”

那么,有没有谁能Hold住这些需求的呢?

最近,我看到某个IT大厂的一套方案,感觉非常应景。这套方案,叫做:可演进的私有云。

其中,最核心的一点,就是可继承、可演进。

私有云场景下,稍微有点规模的客户,初始IT环境都不是一张白纸。新建或者升级时,不能从零开始,必须要对原有的“老一套”,进行继承。

这种继承,不仅仅是资产利旧,更重要的是能力和经验的继承,以及软件使用习惯的继承。

而「可演进的私有云」恰恰抓住了这个关键点,用最平滑的方式,对用户现有的私有云摊子进行承接。

同时也为客户原有公有云上的资产重新配置做好准备,以承接部分“下云”诉求。

当然,光继承还不够,跟原来一毛一样的话,客户还升级个毛线?

这朵私有云能够满足当下、未来的各种创新需求,持续平滑演进。

听起来很诱人啊,具体怎么实现呢?

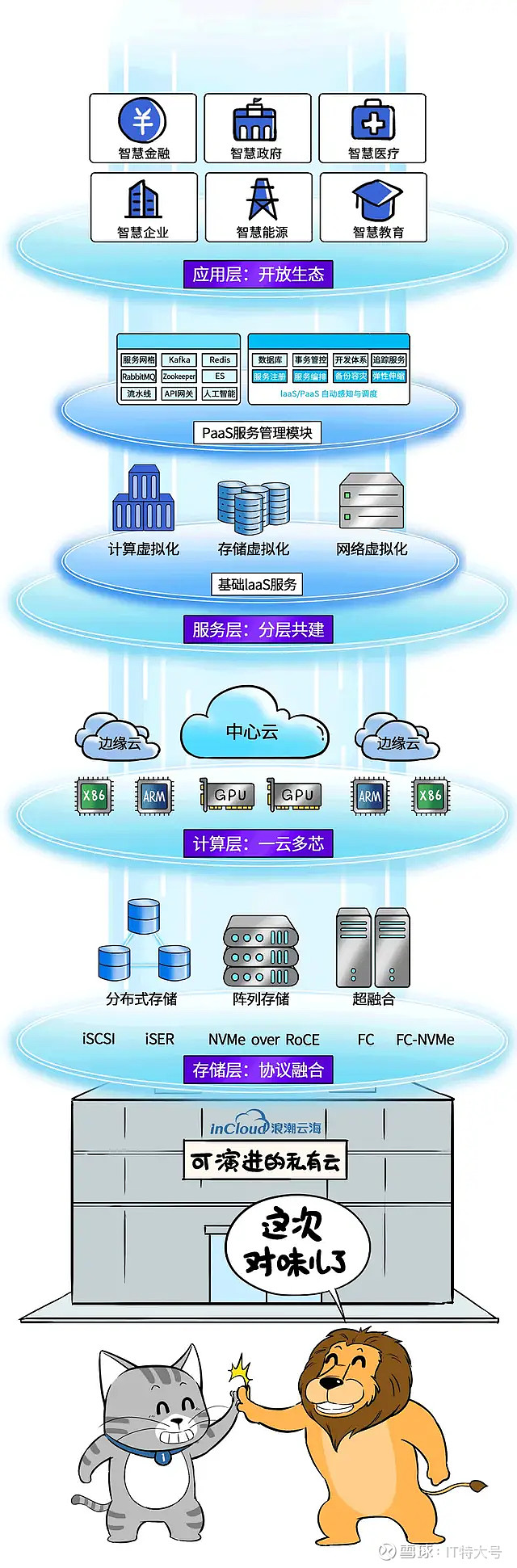

首先,匹配业务现状,提供灵活的、软硬解耦方案,并支持模块化、积木式扩展。

从虚拟化/超融合到轻量云/多云,再到大型私有云,每一种场景都可以“接招”。

这种灵活的、模块化的设置,正是为了去继承私有云环境下的各种复杂现状,而不像上公有云,或者同构混合云,统统按我标准来。

而且,企业传统的IT建设,遵循的是自下而上的架构设计,这跟可演进的思路如出一辙。

所以,它对算力、存储、网络、备份、安全等基础IT架构,实现了全面兼容和适配。

尤其是存储层面,在大多数甲方原有IT基础设施“遗产”里,存储是最重的包袱之一,产品形态多,协议代差大,品牌种类杂。

「可演进私有云」实现了产品架构(虚拟化/SDS/阵列)、协议类型(FC/iSCSI/NoF)、任意品牌的兼容,并提供存储容灾利旧方案。

在实际演进中,根据私有云节点规模的不同,管理节点可以灵活部署。

≤50节点时,无需管理节点,存算可以自组网;>50节点时,按需增加管理、监控、网络节点,平滑扩展。

前面讲过,“继承”不只是资产利旧和兼容,还有运维习惯、技术经验,这方面甲方也完全不用担心。

比如云平台管理,运维团队可以像以前使用熟悉的VMware那样,进行多云纳管、虚机/裸机管理、跨云迁移,运维习惯全保留。

除了基础设施IaaS层的继承和演进,针对以往PaaS对用户的“锁定”问题,「可演进私有云」将PaaS服务分层,通用iPaaS以容器技术为底座,满足服务标准化、多样性需求。

上层aPaaS除预制行业应用框架外,主打开放融合,支持与第三方平台对接。

好了,关于对原有IT架构的继承以及常规的可演进(性能、稳定性、扩展性),都已经ok了。

那么,如何应对那些更苛刻和前沿的技术需求呢?

演进难点一:智算融合

针对当下大中型客户最想要的智算能力、大模型训推能力,「可演进私有云」早已未雨绸缪,实现了私有云和AI的全面融合。

通过整合裸机算力、云主机、云原生GPU等资源,提供计算服务、AI训推服务、HPC管理服务。

这样,私有云数据中心就可以轻松演进成智算中心,同时搭配大模型、预制AI应用、算法模型市场等,匹配当下最火爆的“人工智能+”需求。

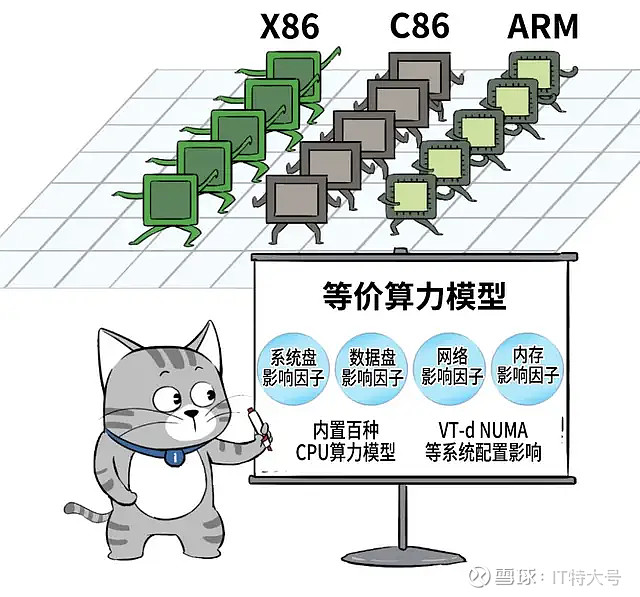

演进难点二:一云多芯

面对关键行业客户“多样化算力”、“一云多芯”的演进需求,可提供行业内最全多架构CPU、GPU兼容。

并且算力节点可以在同一集群内混合部署,分布式存储也能够支持异构算力混布。

“一云多芯”只是基本要求,更牛掰的是,算力的等价与调度。

在一个集群内,通过等价的算力节点算力指数,进行灵活负载均衡与弹性伸缩,实现一致性算力服务提供。

简单总结下,这朵云不盲目、不跟风、不搞同构锁定,向前可继承、向后可演进,支持分层解耦,一云多芯,开放标准,智算加持。

从用云实际出发,完美匹配政企大客户IT建设现状,Hold住多场景“IT云”需求。

那么,打造这朵「可演进私有云」的IT大厂是哪家啊?

嘿嘿,我说几个标签,你猜猜

猜到了吗?正是国内私有云的领导者:浪潮云海

4月10日,浪潮云海及新一代云平台InCloudOS V8重磅发布。

作为构建「可演进私有云」的核心产品,InCloudOS V8通过创新架构设计,实现以云为核心的数字化基础设施模块化、组件化封装,承前启后,助力企业决胜人工智能+时代!

“云海”出,“三害”除!